看護師の働き方 平成30年間でどう変わった? 第3回

平成時代30年あまりを通して、看護師の働き方はどのように変化してきたのでしょうか。シリーズ「看護師の働き方 平成30年間でどう変わった?」では全8回にわたり、平成年間の看護師を取り巻く環境の変化を振り返ります。新たな時代がスタートする節目において過去に学び、現状をとらえ、来るべき将来に思いを馳せてみませんか?

【 「看護師の働き方 平成30年間でどう変わった?」 全8回 タイトル一覧】

第1回 看護師のニーズはとどまるところを知らない【キャリア・前編】

第2回 看護師資格の急増とキャリアプランの変化【キャリア・後編】

第3回 看護師の待遇とワークライフバランス【職場環境・前編】

第4回 潜在看護師の「浮上」に期待【職場環境・後編】

第5回 看護師=女性の時代は終わった【ポジジョン・前編】

第6回 チーム医療の中で看護師はどう振る舞う?【ポジション・後編】

第7回 地域包括ケアシステムと看護師の役割【医療システム・前編】

第8回 令和時代の看護師に求められることは?【医療システム・後編】

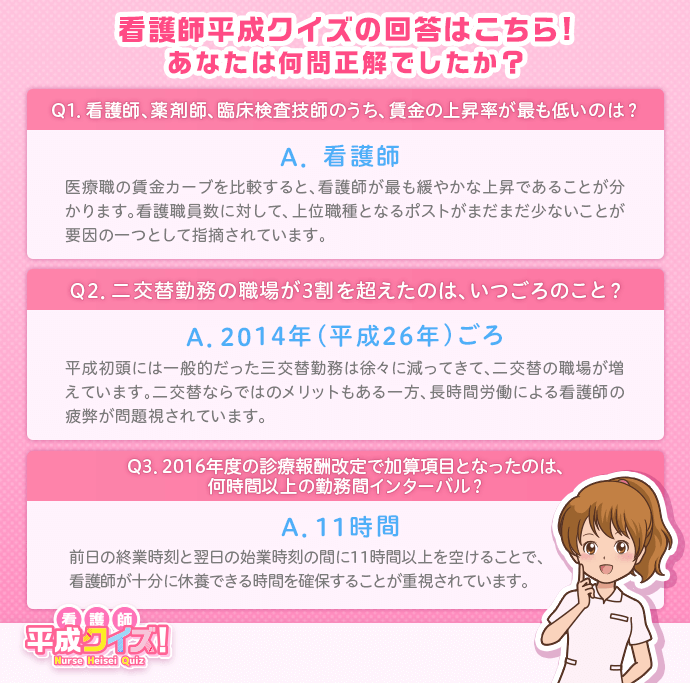

まずはクイズに挑戦!

1.看護師のお給料は増えた? 減った?

1-1.看護師の平均年収

仕事について考える上で、避けては通れないのが「お給料」の話です。大津廣子氏の論文「看護師の賃金と労働条件」によると、昭和後期から平成初頭にかけて、看護師の平均年収はおおむね430万円で、ほとんど横ばいの状態が続いていました。その金額が約450万円まで上昇したのは1993年(平成5年)のこと。この上昇に関係していると考えられるのが、1992年(平成4年)に施行された「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」と、1993年(平成5年)に施行された「第2次医療法改正」です。

深刻な看護師不足を背景に制定された「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」は、高度な専門知識・技能を有する看護師を充足させ、日本の保健医療を向上させることが目的とされました。人材確保を促進するため「民間の病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項」が基本方針の一つとされ、病院の開設者等に対して看護師の処遇改善を努力義務として課しました。また、「第2次医療法改正」において、療養型病床群の制度化や、付添婦が行っていた業務を看護師が行うようになったこと、准看護師を減らして看護師を増やす動きが生まれたことなどが、年収の上昇に影響していると思われます。

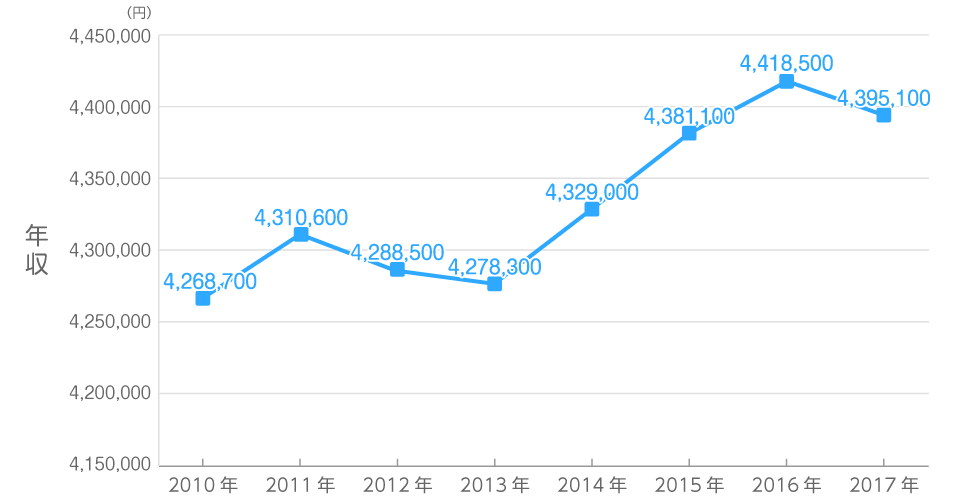

その後、看護師の年収は微増傾向が続きます。物価の変動もあり一概に比較することは難しいですが、近いところで2010年(平成22年)以降の動きを確認してみましょう。先述の論文とは調査方法が異なるので、具体的数字は参考程度にとどめ、変化に注目しましょう。

■看護師の年収の推移

(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに作成) ※各年度の「所定内給与額×12カ月+年間賞与その他特別給与額」として算出した額

最新の2017年にはやや数字が減少しているものの、2013年以降の看護師の平均年収は年々増加傾向にあることがわかります。

1-2.看護師の平均月収

次に、看護師の平均月収の推移を見てみましょう。

全職種における女性の平均月収(所定内給与額)は、1989年(平成元年)に16万6300円だったところ、2018年(平成30年)には24万7500円となり、現在に至るまで大きく変動しています。賃金構造基本統計調査によると、看護師の月収は2010年(平成22年)の時点で28万6900円、2017年(平成29年)は29万9600円となっており、激しく移り変わる平成30年の間、看護師の平均賃金は比較的高い水準を保ち続けてきたともいえるでしょう。

■看護師の月収の推移

(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに作成) ※各年度の所定内給与額

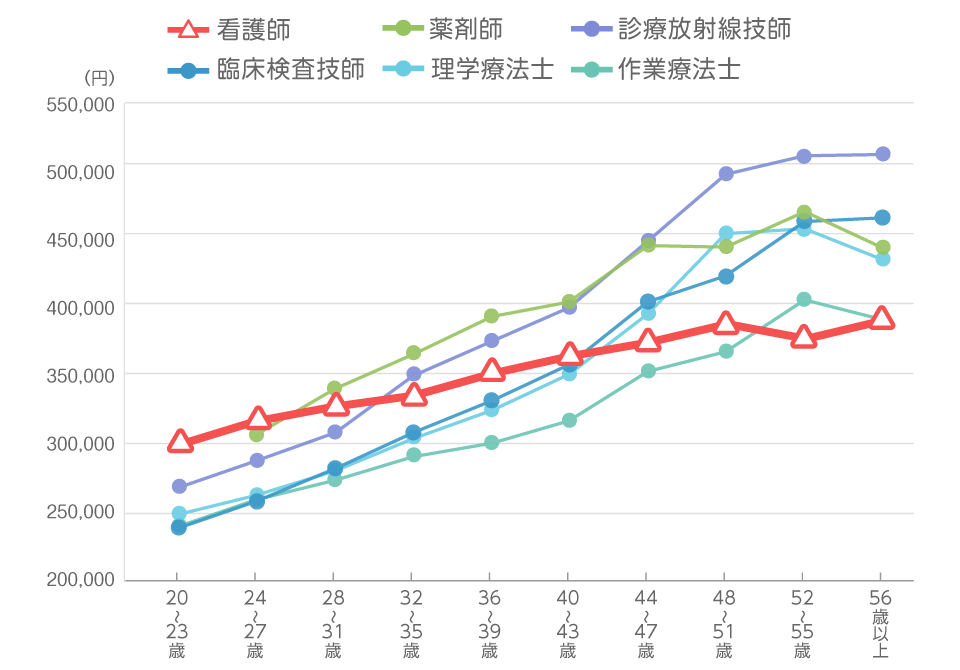

1-3.看護師の昇給率

一方で、看護師の賃金のあり方には問題点も指摘されています。他の代表的な医療職と比較したとき、看護師は初任給の額が高い一方で、その後の昇給が穏やかなのです。

■医療職の賃金カーブ(平均支給額)

(人事院「平成27年職種別民間給与実態調査」をもとに作成)

※平均支給額とは、きまって支給される基本給はもとより、年齢給、勤続給、地域給、寒冷地手当、能率給、家族手当、住宅手当、精勤手当、職務手当、通勤手当、役付手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日手当等月ごとに支給されるすべての給与を含めたものです。

この原因として指摘されていることのひとつが、看護部門のポスト数の少なさです。主任や師長といった役職に就く看護師が少ないため、「経験を積んでも給料は頭打ち」という状況になりがちなのです。そこで日本看護協会は、職務や役割ごとに複数の等級を設けて賃金を決める方法を提案しています。看護師が専門職としてやりがいや充実感を持ち、長く働き続けられるようにするためには、その処遇についてさらなる改善が必要になるでしょう。

2.看護師の夜勤は増えた? 減った?

2-1.平均夜勤日数

看護師のワークライフバランスを語る上で重要なのが夜勤です。11万8368人の看護要員について調査した「2017年度夜勤実態調査」(日本医療労働組合連合会)によると、三交替病棟における夜勤日数が「6日以内」だった看護師は、1995年(平成7年)の13.2%から、2017年(平成29年)の20.1%に増加。一方で、「10日以上」の看護師は、9.9%から8.8%に減少していることが分かりました。平均夜勤日数でみると、7.89日から7.69日へ微減しています。

■夜勤日数別の割合(三交代病棟)

(日本医療労働組合連合会「2017年度夜勤実態調査」をもとに作成)

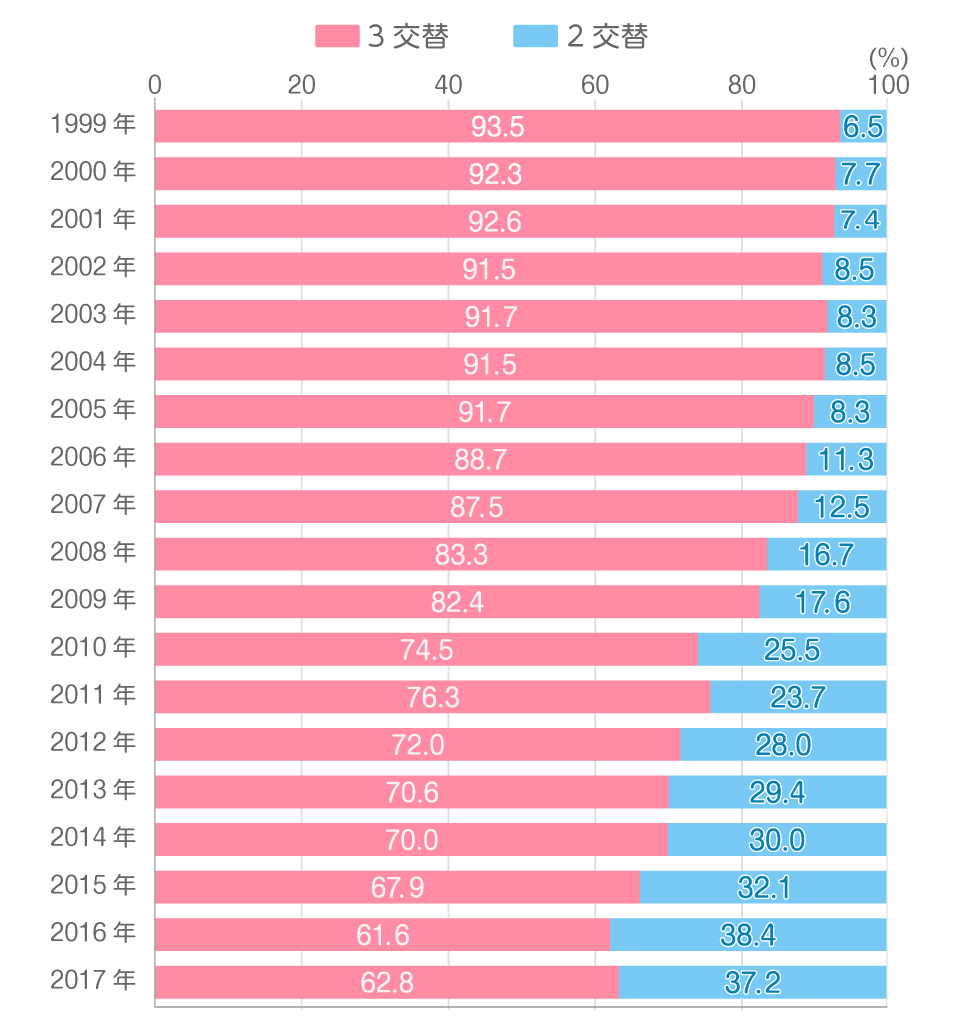

2-2.二交替勤務の増加

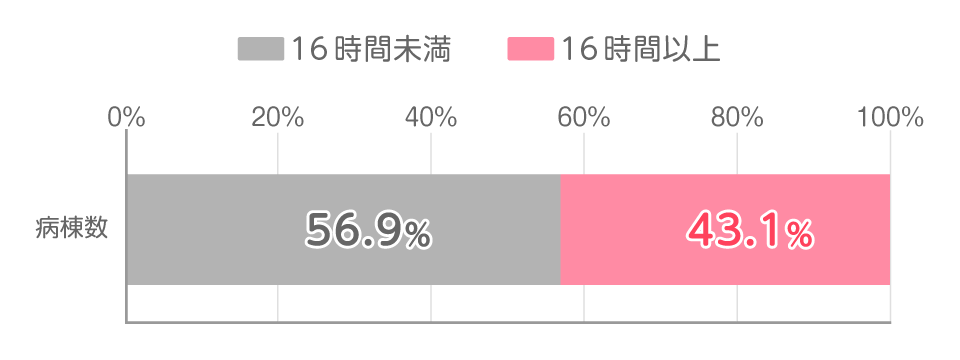

三交替病棟の夜勤日数を見てみると、看護師の夜勤回数は、少しずつですが減少傾向にあることが分かります。しかし、これだけのことから「今は昔に比べて楽になった」と考えるのは早計でしょう。というのも、二交替勤務の割合は増加傾向にあり、そのうちの4割以上の職場で16時間を超える長時間夜勤が行われているからです(下記グラフ参照)。二交替では、長時間の夜勤による負担が心身に大きな影響を与えることが考えられます。一方、三交替では、勤務間のインターバルが短くなりすぎることが懸念されます。

■三交替病棟と二交替病棟の割合の経年変化

(日本医療労働組合連合会「2017年度夜勤実態調査」をもとに作成)

■16時間以上の長時間夜勤を行う二交替病棟の割合

(日本医療労働組合連合会「2017年度夜勤実態調査」をもとに作成)

2-3.勤務間インターバルの導入

日本看護協会は、「三交替勤務の場合は夜勤を月8回以内に収める」「前日の終業時刻と翌日の始業時刻に11時間以上の休息を確保する勤務間インターバルをとる」といった改善策を提言しています。なお、「11時間以上のインターバル」は、2016年(平成28年)の診療報酬改定で加算項目にもなっています。それぞれのデメリットを少しずつ解消しながら、自分に合った働き方を選択できるようになることが理想的だといえるでしょう。

看護の仕事においては「奉仕の精神で患者に尽くす」側面が強調されがちですが、看護師が自身を大切にして健康的な心身を維持することが、患者のためのより良い仕事につながることは間違いありません。「働き方改革」の波は、看護の世界へも確実に押し寄せているのです。

クイズの答えをチェック!

<参考>

大津廣子「看護師の賃金と労働条件」 賃金構造基本統計調査/平成29年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種

関連記事はこちら

関連記事はこちら

Related article

人気記事ランキング

人気記事ランキング

Ranking

新着・注目のコンテンツ

新着・注目のコンテンツ

New arrival・Featured

転職・復職に悩んだら、

まずはマイナビ看護師にご相談ください。

業界を熟知したキャリアアドバイザーと

一緒に、

理想の転職を叶えましょう!

ニュース・コラム

診断ツール

転職・キャリアアップ

業界研究

看護師の求人を資格から探す

看護師の求人を勤務形態で探す

看護師の求人を雇用形態で探す

看護師の求人を施設形態で探す

看護師の求人を担当業務で探す

看護師の求人を診療科目で探す

看護師の求人をこだわりで探す

看護師の求人を勤務地で探す

看護師の求人を資格から探す

- 看護師の求人 |

- 准看護師の求人 |

- 助産師の求人 |

- 保健師の求人 |

- ケアマネージャーの求人

看護師の求人を勤務形態で探す

看護師の求人を雇用形態で探す

看護師の求人を施設形態で探す

- 病院 |

- 急性期病院 |

- ケアミックス型病院 |

- 療養型病院 |

- 精神科病院 |

- 精神科クリニック |

- 精神科訪問看護 |

- 検診センター |

- クリニック・診療所 |

- 美容クリニック |

- 老人ホーム・特養・老健などの施設 |

- 訪問看護ステーション |

- 看護師資格・経験を活かせる一般企業 |

- 治験関連企業(CRA、CRCなど) |

- 保育施設(保育園) |

- リハビリテーション病院

看護師の求人を担当業務で探す

看護師の求人を診療科目で探す

看護師の求人をこだわりで探す

- 未経験歓迎 |

- 復職・ブランク可 |

- 寮・借り上げ社宅あり |

- 住宅補助・手当あり |

- 託児所・保育支援あり |

- 産休・育休実績あり |

- 資格取得支援あり |

- 電子カルテあり |

- 副業OK |

- 土日・祝日休み |

- 4週8休以上(または週休2日以上) |

- 駅チカ(徒歩10分以内) |

- マイカー通勤可・相談可 |

- 残業10h以下(ほぼなし) |

- 年収500万円以上可 |

- 年間休日多め |

- 1月入職可能 |

- 4月入職可能 |

- 夏~秋入職可 |

- オンコールなし |

- 他業種・他職種への転職 |

- 積極採用中 |

- WEB面接OK |

- 管理職 |

- トラベルナース