午後

-

第1問

平成30年(2018年)の日本の出生数に最も近いのはどれか。

-

1.60万人

-

2.90万人

-

3.120万人

-

4.150万人

- 解答・解説

-

わが国における平成30年(2018年)の出生数は91万8400人であり、前年より減少しています。なお、翌年の令和元年(2019年)は86万5239人で、過去最低の数字を記録しました。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第2問

平成29年(2017年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのはどれか。

-

1.20~29歳

-

2.40~49歳

-

3.60~69歳

-

4.70歳以上

- 解答・解説

-

平成29年(2017年)の国民健康・栄養調査において、男性で運動習慣のある割合が最も多いのは70歳以上(45.8%)、次いで60~69歳(42.9%)でした。一方で、最も少なかったのは30~39歳(14.7%)でした。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第3問

平成28年(2016年)の人口1人当たりの国民医療費で最も近いのはどれか。

-

1.13万円

-

2.23万円

-

3.33万円

-

4.43万円

- 解答・解説

-

平成28年(2016年)における国民医療費は42兆1381億円であり、人口1人当たりでは33万2000円となります。国民医療費は10年ぶりに前年比で0.5%減少しましたが、依然として高水準であることに変わりはありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第4問

患者の権利について適切なのはどれか。

-

1.患者は入院中に無断で外泊できる。

-

2.患者は治療後に治療費の金額を決定できる。

-

3.患者はセカンドオピニオンを受けることができる。

-

4.患者は自分と同じ疾患の患者の連絡先を入手できる。

- 解答・解説

-

1.(×)入院治療中の外泊には主治医の許可が必要であり、無断外泊は患者の責務に反する行為だといえます。

2.(×)治療費の金額は、国が規定する診療報酬制度により診療内容や入院日数などに応じて決定されます。

3.(○)セカンドオピニオンを受けることは、患者の権利の一つです。主治医の許可を受ける必要もありません。

4.(×)医療者には個人情報保護の義務があるため、本人の同意なくして第三者に連絡先を開示することはできません。

第5問

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

-

1.訪問看護業務

-

2.看護師免許証の交付

-

3.訪問入浴サービスの提供

-

4.看護師等への無料の職業紹介

- 解答・解説

-

都道府県ナースセンターは、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県の看護協会が都道府県から指定を受けて運営しています。都道府県に1つずつ設置されています。

1.(×)訪問看護師養成講習は実施していますが、実際の訪問看護業務は行っていません。

2.(×)看護師免許証は、厚生労働大臣が交付します。

3.(×)訪問入浴サービスは、介護保険法に基づき事業者が実施しています。

4.(○)都道府県ナースセンターの主な業務は、看護師等の人材確保促進、無料の職業紹介(ナースバンク事業)、潜在看護師の把握、看護研修の実施などです。

第6問

妊娠初期の感染で児に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。

-

1.水痘(varicella)

-

2.風疹(rubella)

-

3.麻疹(measles)

-

4.流行性耳下腺炎(mumps)

- 解答・解説

-

1.(×)妊娠初期に初めて水痘に感染すると流産の危険があり、中期以降では胎児が先天性水痘症候群(低出生体重、四肢低形成、眼球異常、水頭症など)を発症するリスクがあります。

2.(○)妊娠初期に風疹に初感染すると、胎児に先天性風疹症候群が生じ、先天性心疾患、白内障、難聴などの障害を持って生まれる可能性があります。先天性風疹症候群に対する治療法はないため、女性を中心にワクチン接種を受け、妊娠前から免疫を獲得することが求められます。

3.(×)妊娠中の麻疹感染で流産や早産のリスクが上昇しますが、児に難聴が生じる可能性は低いといえます。

4.(×)妊娠中の流行性耳下腺炎への罹患が、児の難聴の原因になるという報告はありません。

第7問

乳歯がすべて生えそろう年齢はどれか。

-

1.0~1歳

-

2.2~3歳

-

3.4~5歳

-

4.6~7歳

- 解答・解説

-

1.(×)乳歯は、生後6~8か月ごろに下顎の切歯から生え始めます。

2.(○)上下各10本合計20本の乳歯が生えそろうのは、2~3歳ごろです。

3.(×)4~5歳になっても20本の乳歯がすべてそろっていない場合は、先天性欠如や癒合歯などの問題を抱えている可能性があります。癒合歯の発現確率は、乳歯では3~4%、永久歯では0.3%以下とされています。

4.(×)6~8歳ごろ、乳歯が抜けて永久歯に生え変わり始めます。その後、13歳ごろまでに上下各14本合計28本の永久歯が生えそろいます。

第8問

男子の第二次性徴による変化はどれか。

-

1.精通

-

2.骨盤の拡大

-

3.皮下脂肪の増加

-

4.第1大臼歯の萌出

- 解答・解説

-

1.(○)精通とは初めての射精のことであり、男子の第二次性徴による変化です。精通を経験する平均年齢は13歳ごろとされています。

2.(×)骨盤の拡大は、女子の第二次性徴による変化です。特に前後径が拡大して、成人型の骨盤に近づきます。

3.(×)皮下脂肪の増加は、女子の第二次性徴による変化です。男子では、筋肉や骨の発達がみられます。

4.(×)最初の永久歯となる第1大臼歯の萌出は、6歳ごろにみられます。

第9問

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

-

1.診療所

-

2.特定機能病院

-

3.地域医療支援病院

-

4.臨床研究中核病院

- 解答・解説

-

選択肢として挙げられた医療施設は、いずれも医療法に規定されています。

1.(×)診療所は、医師や歯科医師が医業や歯科医業を行う場所であり、19床以下または無床の施設です。

2.(○)特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、高度の医療に関する研修を実施する能力を備え、厚生労働大臣の承認を受けた病院です。

3.(×)地域医療支援病院は、医療機関の機能役割分担と連携を推進するため、地域の病院や診療所などへの支援が求められます。

4.(×)臨床研究中核病院は、臨床研究や医師主導の治験を推進し、その実施における中心的役割を担います。

第10問

チーム医療で適切なのはどれか。

-

1.他施設との間で行うことはできない。

-

2.チームメンバー間で目標を共有する。

-

3.チームリーダーは看護師に固定する。

-

4.経験年数が同等の者でチームを構成する。

- 解答・解説

-

1.(×)切れ目のない医療を提供するため、患者の状況に応じて他施設とも連携します。特に地域包括ケアシステムにおいては、他の医療機関や介護施設などと連携することが重要になっています。

2.(○)チーム医療では、メンバー間で情報や目標を共有し、それぞれの専門知識や技術を発揮しつつ連携することが求められます。

3.(×)チームリーダーが職種で固定されることはなく、状況に応じて最も適切な専門職がリーダーとなります。

4.(×)さまざまな職種や経験年数の者がチームを構成することで、多角的な視点を取り入れることができます。

第11問

健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。

-

1.右心室

-

2.右心房

-

3.左心室

-

4.左心房

- 解答・解説

-

1.(×)右心室は、右心房から受け取った静脈血を肺動脈へ送り出します。それほど高い圧を必要としないため、心房よりは厚い壁を有しますが、左心室よりは薄くなります。

2.(×)右心房は、大静脈から流入する静脈血を隣接する右心室へ送ることから、壁は薄く、弾力性に富んでいます。

3.(○)左心室は、左心房から受け取った動脈血を全身へ送り出すために高い圧を発生させる必要があり、壁が最も厚くなっています(右心室に比べて3倍ほど厚い)。

4.(×)左心房は、肺静脈から戻ってくる動脈血を隣接する左心室へ送ることから、壁は薄く、弾力性に富んでいます。

第12問

後腹膜器官はどれか。

-

1.胃

-

2.肝臓

-

3.空腸

-

4.腎臓

- 解答・解説

-

1.(×)胃は、腹膜で覆われた腹腔内臓器です。

2.(×)肝臓は、腹腔内に位置する腹腔内臓器です。

3.(×)空腸は、その多くが腹膜で覆われた腹腔内臓器です。

4.(○)後腹膜器官とは、後腹壁の壁側腹膜より後方に位置する臓器であり、十二指腸、膵臓、腎臓、副腎、尿管、腹部大動脈、下大静脈、交感神経幹が該当します。

第13問

体温低下を引き起こすのはどれか。

-

1.カテコラミンの分泌亢進

-

2.甲状腺ホルモンの分泌低下

-

3.副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下

-

4.副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進

- 解答・解説

-

1.(×)カテコラミン(カテコールアミン)の分泌亢進は、心臓や血管を収縮させ、体温上昇、発汗、血圧上昇などを引き起こします。

2.(○)甲状腺ホルモンはエネルギー産生作用を有し、基礎代謝率を上昇させるため、分泌が低下すると代謝が遅延して体温も低下します。

3.(×)副甲状腺ホルモン〈PTH〉の分泌低下は、血中のカルシウム濃度低下を引き起こしますが、体温変化には関与しません。

4.(×)副腎皮質刺激ホルモン〈ACTH〉の分泌亢進は、糖質コルチコイドの分泌を増加させて高血圧や肥満を引き起こしますが、体温変化には関与しません。

第14問

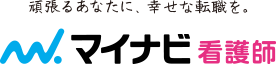

四肢のうち麻痺している部位を斜線で図に示す。 片麻痺はどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

1.(×)両上肢が麻痺した状態です。中心性脊髄損傷などでみられる可能性はありますが、実際にはまれです。

2.(×)両下肢の麻痺(対麻痺)です。脊髄の胸髄レベル以下の損傷で生じます。

3.(○)片側上下肢の麻痺(片麻痺)です。対側の脳血管障害などでみられます。

4.(×)両側上下肢の麻痺(四肢麻痺)です。脊髄の頸髄レベルの損傷などで生じます。

第15問

痛風(gout)の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。

-

1.尿酸

-

2.尿素窒素

-

3.アルブミン

-

4.トリグリセリド

- 解答・解説

-

1.(○)痛風では、体内で過剰になった尿酸が関節に貯留して結晶化するため、炎症(急性関節炎)が生じて疼痛や腫脹を引き起こします。尿酸は難溶性の物質で、血清尿酸値7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と診断されます。

2.(×)尿素窒素は、腎機能を評価する指標となります。

3.(×)アルブミンは血清蛋白質の一つであり、栄養状態を示す指標となります。

4.(×)トリグリセリド(中性脂肪)は血清脂質の一つであり、脂質異常症の診断基準となります。

-

-

第16問

ループ利尿薬について正しいのはどれか。

-

1.作用発現が速い。

-

2.眠前の服用が望ましい。

-

3.抗不整脈薬として用いられる。

-

4.副作用〈有害事象〉に高カリウム血症( hyperkalemia)がある。

- 解答・解説

-

1.(○)ループ利尿薬は、尿細管のヘンレループのNa-K-2Cl輸送系(NKCC2)を阻害し、再吸収を抑制することで尿量を増やして水分排出を促します。他の利尿薬より作用発現が速いことが特徴です。

2.(×)作用発現が速いため、眠前の服用では夜間多尿を引き起こすことから、朝や日中の服用が望ましいといえます。

3.(×)体内の過剰な水分が排泄されるため、むくみ改善や血圧低下の効果が期待され、心不全や高血圧症の治療に用いられます。

4.(×)主な副作用として低カリウム血症があり、不整脈を誘発する可能性があります。

第17問

経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。

-

1.胃

-

2.肝臓

-

3.小腸

-

4.腎臓

- 解答・解説

-

1.(×)薬物は、胃で崩壊・溶解されます。

2.(○)初回通過効果とは、経口投与された薬物が全身を循環する前に、肝臓の代謝酵素により代謝を受けることです。初回通過効果を受けると、薬効成分が代謝されることで、基本的には薬物の作用が減弱します。

3.(×)服用後の薬物は小腸で吸収され、すべて門脈を経由して肝臓で代謝されます。

4.(×)腎臓は、薬物の排泄に関与しています。

第18問

自力での摂取が困難な成人患者の食事介助で適切なのはどれか。

-

1.水分の少ない食べ物を準備する。

-

2.時間をかけずに次々と食物を口に入れる。

-

3.患者に食事内容が見える位置に食器を配置する。

-

4.患者の下顎が上がるよう高い位置からスプーンを操作する。

- 解答・解説

-

1.(×)水分が少ないと飲み込みにくいため、水分を多く含む軟らかい食べ物が適しています。

2.(×)次々に食物を口に入れると誤嚥のリスクが高まるため、患者が飲み込んだことを確認してから次の食物を口に入れます。

3.(○)食事内容が見える位置に食器を配置することで、食欲増進の効果が期待できます。

4.(×)食物が気管に流入しやすくなり、誤嚥のリスクが高まるため不適切です。スプーンを高い位置にしたり、急いで抜き差ししたりすると、下顎が上がりやすいため注意が必要です。

第19問

フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

-

1.腱反射

-

2.瞳孔反射

-

3.腸蠕動運動

-

4.リンパ節の腫脹

- 解答・解説

-

1.(×)腱反射は、骨格筋の腱を打腱器で叩打し、深部腱反射を観察します。

2.(×)瞳孔反射(対光反射)は、瞳孔にペンライトなどで光を入れて縮瞳の様子を観察します。

3.(×)腸蠕動運動は、聴診器を用いた聴診で確認します。

4.(○)触診で有無を判断するのは、リンパ節の腫脹です。リンパ節腫脹とは、1つないし複数のリンパ節が増大して触知される状態です。感染症、炎症性疾患、悪性腫瘍などが原因となります。

第20問

患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

-

1.30℃の湯をかける。

-

2.脱脂綿で耳栓をする。

-

3.指の腹を使って洗う。

-

4.強い振動を加えて洗う。

- 解答・解説

-

1.(×)洗髪の際は、40±1℃程度の湯を使用します。30℃では冷たく感じられ、多くの患者は不快を訴えます。

2.(×)吸水性のある脱脂綿では、耳栓としての効果が期待できません。耳栓を必要とする場合は、油分を含んで撥水性の高い青梅綿を用います。

3.(○)指の腹を使い、頭皮に傷を付けないように洗います。マッサージするように洗うことで、頭皮の血流が促進されます。爪を短く切っていたとしても、指先でゴシゴシ洗ってはなりません。

4.(×)強い振動を加えると、めまいや悪心を引き起こす可能性があります。

第21問

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

-

1.手袋

-

2.N95マスク

-

3.シューズカバー

-

4.フェイスシールド

- 解答・解説

-

1.(×)手袋は基本的な感染症対策に用いられる防護具であり、接触感染などを予防します。

2.(○)N95マスクは、直径0.3μmの粒子を95%以上除去することが可能であり、空気感染(飛沫核感染)を予防するための個人防護具として用いられます。なお、「N」はnot resistant to oil(耐油性を持たない)を意味します。

3.(×)シューズカバーは、履物の汚染を防ぎます。

4.(×)フェイスシールドは、飛沫感染を予防する目的で使用されます。

第22問

薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。

-

1.居住地

-

2.家族構成

-

3.運動障害の有無

-

4.アレルギーの既往

- 解答・解説

-

1.(×)居住地は、公害や感染症の予測に関連する情報です。

2.(×)家族構成と薬物の有害作用には、関連性がありません。

3.(×)運動障害の有無と薬物の有害作用には、関連性がありません。

4.(○)食品や薬物に対するアレルギーの既往を確認することで、薬物の有害作用を回避できる可能性があります。特に、ペニシリン系やセフェム系の抗菌薬、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、造影剤などはアレルギーを引き起こす頻度が高いことが知られています。

第23問

成人の持続点滴静脈内注射のために選択される部位で最も適切なのはどれか。

-

1.足背

-

2.鼠径

-

3.前腕内側

-

4.肘関節付近

- 解答・解説

-

1.(×)足背は、内側・外側足底動脈が走行しており、足関節の動きによる影響も受けやすいため、上肢など他の部位で血管確保が困難であるとき以外は選択されません。

2.(×)鼠径は、股関節の動きによる影響を受けやすいため、留置針の固定には不適切な部位だといえます。

3.(○)持続点滴静脈内注射では、太くて弾力があり、針の固定が容易な部位が適しています。一般的に、前腕正中皮静脈、肘正中皮静脈、尺側皮静脈、橈側皮静脈などが用いられます。

4.(×)肘関節は可動性が高いため、留置針の固定には不向きです。

第24問

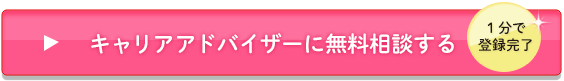

自動体外式除細動器〈AED〉の電極パッドの貼付位置を図に示す。 適切なのはどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

1.(○)自動体外式除細動器〈AED〉は、2枚の電極パッドで心臓を挟み込むような位置に貼付する必要があります。右前胸部(右鎖骨下胸骨右縁)と左側胸部(腋下5~8cm程度)は、適切な貼付位置です。傷病者の胸部が汗や雨などで濡れている場合は、ハンカチなどで拭き取ってから貼付します。

2.(×)この位置では、最大限の電流を心臓に流すことができません。

3.(×)電極パッドで心臓を挟んでおらず、不適切な位置です。

4.(×)この位置への貼付でも心電図(反転)の測定や除細動は可能ですが、最も適切とはいえません。

第25問

巨赤芽球性貧血(megaloblastic anemia)の原因はどれか。

-

1.ビタミンA欠乏

-

2.ビタミンB12欠乏

-

3.ビタミンC欠乏

-

4.ビタミンE欠乏

-

5.ビタミンK欠乏

- 解答・解説

-

1.(×)ビタミンA欠乏症としては、夜盲症が知られています。

2.(○)巨赤芽球性貧血では、ビタミンB12や葉酸が不足することでDNA合成障害をきたし、骨髄に未熟な赤血球(巨赤芽球)が出現します。貧血症状(動機、息切れ、易疲労感など)のほか、消化器系の異常(萎縮性胃炎、ハンター舌炎など)をきたします。

3.(×)ビタミンC欠乏では、壊血病が生じます。

4.(×)ビタミンE欠乏症はまれですが、未熟児などでは溶血性貧血や神経障害の原因となります。

5.(×)ビタミンK欠乏では血液凝固が遅延するため、ビタミンK欠乏性出血症を発症しやすい新生児には、予防としてシロップなどで補充を行います。

第26問

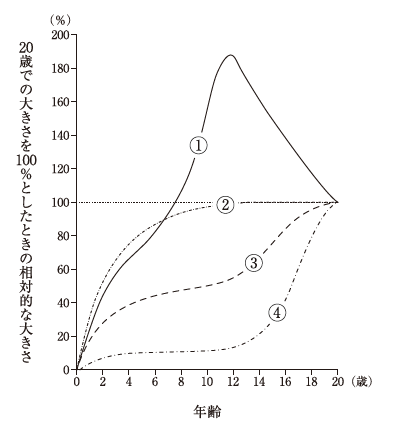

生後から20歳になるまでの器官の発育発達を示した曲線(Scammon〈スカモン〉の発育発達曲線)を図に示す。 胸腺の成長を示すのはどれか。

-

1.(1)

-

2.(2)

-

3.(3)

-

4.(4)

- 解答・解説

-

人間の成長過程において器官や機能が発達していくパターンを4つに分け(一般型、神経系型、リンパ系型、生殖系型)、グラフ化したものがScammon〈スカモン〉の発育発達曲線です。

1.(○)思春期に成人の約2倍と最も高くなる特徴があり、リンパ系型(リンパ節や胸腺など)を示しています。

2.(×)神経系型(脳や脊髄など)を示しています。

3.(×)一般型(心臓や肺、骨、筋肉、臓器など)を示しています。

4.(×)生殖系型(卵巣や精巣など)を示しています。

第27問

腸閉塞(ileus)について正しいのはどれか。

-

1.仰臥位の腹部エックス線写真で鏡面像を認める。

-

2.経口による水分摂取は少量にする。

-

3.イレウス管を小腸に留置する。

-

4.抗菌薬の投与は禁忌である。

- 解答・解説

-

1.(×)鏡面像(ニボー像)は、腸管の空気と液体の貯留により認められます。原則として立位で撮影しますが、それが難しい場合は側臥位とします。

2.(×)腸管が閉塞しているため、禁飲食が必要です。水分補給は輸液で行います。

3.(○)腸閉塞では、腸管内の通過障害が生じ、内容物やガスが充満して腹痛や嘔吐を引き起こすため、経鼻的にイレウス管を挿入し、小腸に留置して減圧します。

4.(×)腸管内の細菌が血管内に移行する可能性もあることから、患者の状態に応じて抗菌薬を投与します。

第28問

膀胱癌(bladder cancer)について正しいのはどれか。

-

1.女性に多い。

-

2.尿路上皮癌より腺癌が多い。

-

3.経尿道的生検によって治療法を決定する。

-

4.表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

- 解答・解説

-

1.(×)膀胱癌は男性に多く、女性の約3倍となっています。

2.(×)膀胱癌を含め、尿路系悪性腫瘍の多くが尿路上皮癌です。

3.(○)経尿道的生検は確定診断に必要な検査であり、確認した組織学的異型度や深達度により治療方針を決定します。

4.(×)筋層に達していない表在性の癌は、経尿道的切除の適応となります。膀胱全摘除術は、癌の範囲や深達度が大きい場合に選択されます。

第29問

日本の人口静態統計のもとになる調査はどれか。

-

1.患者調査

-

2.国勢調査

-

3.国民生活基礎調査

-

4.国民健康・栄養調査

- 解答・解説

-

人口静態統計はある時点での瞬間的な人口データ(人口数や人口構造など)を調査したもの、人口動態統計は一定の期間における人口データの推移を調査したものです。

1.(×)患者調査は、医療行政の基礎資料を得ることを目的とし、病院や診療所を対象とする基幹統計調査です。

2.(○)人口静態統計のもとになる調査は、国内に居住するすべての人や世帯が対象となる国勢調査です。

3.(×)国民生活基礎調査は、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とし、保健や医療、福祉など国民生活の基礎的な事柄について調査するものです。

4.(×)国民健康・栄養調査は、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とし、身体状況や栄養摂取量、生活習慣の状況などを調査するものです。

第30問

感染症と感染経路の組合せで正しいのはどれか。

-

1.結核(tuberculosis)―接触感染

-

2.麻疹(measles)―空気感染

-

3.マラリア(malaria)―飛沫感染

-

4.インフルエンザ(influenza)―経口感染

- 解答・解説

-

1.(×)結核は、空気感染および飛沫感染します。

2.(○)麻疹の主な感染経路は空気感染であり、飛沫感染や接触感染の可能性もあります。

3.(×)マラリアは、マラリア原虫を保有する蚊(ハマダラカ)に吸血されることで経皮感染する蚊媒介感染症です。その他の蚊媒介感染症には、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、日本脳炎、ウエストナイル熱、黄熱などがあります。

4.(×)インフルエンザは、飛沫感染および接触感染します。

-

-

第31問

診療記録で正しいのはどれか。

-

1.看護記録が含まれる。

-

2.開示は保健所長が行う。

-

3.1年間の保存義務がある。

-

4.閲覧は患者本人に限られる。

- 解答・解説

-

1.(○)診療記録には、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、手術記録、処方箋、看護記録、検査所見記録、X線写真、紹介状などが含まれます。医師が記載する診療録(カルテ)は、診療記録には含まれません。

2.(×)診療記録の開示は、医療機関の管理者が行います。

3.(×)診療に関する諸記録は2年間、医師が記載する診療録は5年間の保存が義務付けられています。

4.(×)原則として患者本人となりますが、法定代理人や任意後見人、患者本人から代理権を与えられた親族などが本人に代わって開示を求めることも可能です。

第32問

雇用保険法について正しいのはどれか。

-

1.育児休業給付がある。

-

2.雇用保険は任意加入である。

-

3.雇用保険の保険者は市町村である。

-

4.雇用保険料は全額を労働者が負担する。

- 解答・解説

-

1.(○)「雇用保険は(中略)失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」とされています(雇用保険法第3条)。

2.(×)雇用保険は社会保険の一つであり、原則として要件に該当する者は強制加入となります。

3.(×)「雇用保険は、政府が管掌する」とされています(雇用保険法第2条)。

4.(×)雇用保険料は、事業者と労働者とで負担します。ただし、雇用安定事業と能力開発事業を賄う部分に関しては事業者が全額負担しています。

第33問

小学校の児童が石けんと流水を用いた手指衛生の手技を習得するために最も適切な学習方法はどれか。

-

1.動画を視聴する。

-

2.友人と話し合う。

-

3.手洗い場で体験する。

-

4.養護教諭の話を聞く。

- 解答・解説

-

1.(×)動画を視聴することも有効な学習方法の一つですが、選択肢の中で最も適切とはいえません。

2.(×)友人と話し合うことも有効な学習方法の一つですが、選択肢の中で最も適切とはいえません。

3.(○)手技を習得するために最も適切で効果的な学習方法は、実際に体験してみて、そこから学ぶことです。

4.(×)養護教諭の話を聞くことも有効な学習方法の一つですが、選択肢の中で最も適切とはいえません。

第34問

呼吸音の変化と原因の組合せで正しいのはどれか。

-

1.呼気延長―胸水

-

2.呼吸音の減弱―過換気症候群(hyperventilation syndrome)

-

3.呼吸音の増強―無気肺(atelectasis)

-

4.肺野での気管支呼吸音の聴取―肺炎(pneumonia)

- 解答・解説

-

1.(×)呼気延長は、気管支が狭窄して閉塞性換気障害をきたした場合にみられるため、気管支喘息やCOPDなどが考えられます。

2.(×)過換気症候群では、換気が亢進して呼吸音は増強します。呼吸音の減弱は、COPD、無気肺、胸水、気胸などでみられます。

3.(×)無気肺では、換気が消失しているため呼吸音は減弱します。

4.(○)通常は肺胞領域を通過する際に減弱して胸壁では聴取されませんが、肺炎により肺の含気が減少していると、音の伝播が亢進し、肺野でも気管支呼吸音が聴取されます。

第35問

ヒューマンエラーを起こす人間の特性で認知的特性はどれか。

-

1.同僚への依存

-

2.睡眠不足による疲労

-

3.同じ作業の連続による注意力低下

-

4.パワーハラスメントによる心理的圧迫

- 解答・解説

-

ヒューマンエラーの原因は、生理的特性、身体的特性、認知的特性、集団的特性、エラー誘発環境などに分類されます。

1.(×)同僚への依存は、人間関係が影響を及ぼす集団的特性です。

2.(×)睡眠不足による疲労は、生理的特性です。

3.(○)同じ作業の連続(単調作業)による注意力低下は、認知的特性です。

4.(×)パワーハラスメントによる心理的圧迫は、集団的特性に含まれます。

第36問

エアマットレスの使用目的で適切なのはどれか。

-

1.体圧分散

-

2.体温管理

-

3.関節拘縮の予防

-

4.末梢循環の促進

- 解答・解説

-

1.(○)エアマットレスは、褥瘡予防を目的として用いる体圧分散寝具です。空気のクッションで身体を包み込み、同一部位に体圧が集中することを防ぎます。骨突出がある場合や、自力での体位変換が困難な場合に用いられます。空気圧が低すぎると「底つき」し、高すぎると体圧分散効果が薄れることに注意が必要です。

2.(×)ウォーターマットレスなど体温管理の機能が付いた寝具もありますが、エアマットレスの使用目的ではありません。

3.(×)関節拘縮の予防には、ポジショニングや関節可動域訓練などが有効です。

4.(×)末梢循環の促進には、温罨法、部分浴、弾性ストッキング着用などが効果的です。

第37問

車椅子による移送で正しいのはどれか。

-

1.坂を上るときは、背もたれ側から進む。

-

2.段差を上るときは、小車輪を浮かせる。

-

3.方向転換をするときは、小車輪を支点にする。

-

4.乗り降りをするときは、フットレストを下げる。

- 解答・解説

-

1.(×)背もたれ側から進むのは、急な坂を下る場合です。坂を上るときには、平地と同様に進行方向を向いて進みます

2.(○)段差を上るときは、ティッピングレバーを踏んで前輪となる小車輪を浮かせて段に乗せ、後輪が段に当たるまで前進してから後輪も段に乗せます。

3.(×)方向転換をするときは、駆動輪となる後輪を支点にします。

4.(×)乗り降りをするときは、フットレストを上げることで転倒やけがのリスクが下がります。

第38問

成人の上腕での触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

-

1.ゴム嚢中央が上腕の正中線に沿うように合わせる。

-

2.マンシェットの幅は13~17cmのものを使用する。

-

3.加圧後1秒ごとに10mmHg下がる速さで減圧する。

-

4.動脈の拍動が触知できなくなった値からさらに40mmHg加圧する。

- 解答・解説

-

1.(×)ゴム嚢中央が、上腕動脈の上になるように巻きます。上腕動脈は、上腕の正中線上にはありません。

2.(○)成人用マンシェットの幅は、14cmのものが一般的です。

3.(×)加圧後の減圧速度は、1拍動2~3mmHgが適切です。

4.(×)動脈の拍動が触知できなくなった値から20~30mmHg程度加圧し、減圧して再び動脈拍動を触知した圧が収縮期血圧となります。

第39問

経口薬と食品の関係について、正しいのはどれか。

-

1.テトラサイクリン系抗菌薬は牛乳の摂取によって吸収が高まる。

-

2.非ステロイド性抗炎症薬は炭酸飲料の摂取によって吸収が早まる。

-

3.抗ヒスタミン薬はアルコールの摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

-

4.キサンチン系気管支拡張薬は納豆の摂取によって副作用〈有害事象〉が出現しやすくなる。

- 解答・解説

-

1.(×)テトラサイクリン系抗菌薬は、牛乳中のカルシウムと作用して消化管内で難溶性のキレートを形成するため、一緒に服用すると薬物の吸収が低下します。

2.(×)非ステロイド性抗炎症薬の多くは、アルカリ性に溶けやすい性質を有します。炭酸飲料は酸性であり、薬物の吸収は遅延すると考えられます。

3.(○)抗ヒスタミン薬は、アルコールの摂取により中枢神経抑制作用が増強するため、鎮静や催眠などの副作用が強く現れます。

4.(×)キサンチン系気管支拡張薬との相互作用(中枢神経刺激作用を増強させる)が報告されているのは、カフェインです。また、納豆の摂取により作用が減弱するのは、抗凝固薬であるワルファリンです。

第40問

夜勤帯に看護師が病棟のトイレ内で倒れている患者を発見した。呼びかけても反応がない。 この看護師が最初に実施すべきなのはどれか。

-

1.脈拍を確認する。

-

2.胸骨圧迫を開始する。

-

3.トイレ内のナースコールで応援を呼ぶ。

-

4.自動体外式除細動器〈AED〉を取りに行く。

- 解答・解説

-

1.(×)脈拍の確認は、応援を要請して人員を確保した後に行います。

2.(×)胸骨圧迫は、応援要請や気道確保、呼吸確認の後に行います。

3.(○)呼びかけても反応がないことから、周囲の安全を確認し、患者のそばを離れずにナースコールで応援を要請した後、全身状態の確認を行います。できるだけ平常心を保ち、優先順位を間違わないようにすることが肝要です。

4.(×)AEDを取りに行くために患者から離れることは不適切です。AEDもナースコールで要請し、状態に応じて胸骨圧迫と人工呼吸を実施しながら到着を待ちます。

第41問

心原性ショックで現れる症状・徴候はどれか。

-

1.顔面の紅潮

-

2.胸部不快感

-

3.血圧の上昇

-

4.尿量の増加

- 解答・解説

-

心原性ショックは心臓が障害されて生じる全身循環不全であり、血圧が低下し、血流減少による尿量低下、意識障害、末梢血管収縮をきたします。

1.(×)顔面は蒼白となり、皮膚は冷たく湿潤します。

2.(○)心ポンプ機能が低下するため、胸痛や胸部不快感など、心臓疾患でみられる症状が生じます。

3.(×)心原性ショックの診断基準は、収縮期血圧90mmHg未満または平時より30mmHg以上の低下です。

4.(×)血流の減少に伴って尿量も減少(20mL/時未満)します。

第42問

脳梗塞(cerebral infarction)による右片麻痺がある成人患者に用いる日常生活動作〈ADL〉の評価として適切なのはどれか。

-

1.NYHA分類

-

2.Borg〈ボルグ〉スケール

-

3.Barthel〈バーセル〉インデックス

-

4.主観的包括的アセスメント〈subjective global assessment〉

- 解答・解説

-

1.(×)NYHA分類(New York Heart Association functional classification)は、労作時の自覚症状による心不全の重症度分類です。

2.(×)Borgスケールは主観的運動強度の指標であり、本人が感じるつらさを数値化して測定します。

3.(○)BarthelインデックスはADLを評価する指標であり、食事、移乗、整容、トイレ動作などの10項目で構成されています。対象者の自立度を簡便に大づかみできる点で優れています。

4.(×)主観的包括的アセスメントは、特別な器具などは使用せず、病歴や身体情報などから栄養状態を評価する指標です。

第43問

現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観を定期的に話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。 この内容を示すのはどれか。

-

1.グリーフケア

-

2.代理意思決定の支援

-

3.アドバンス・ケア・プランニング

-

4.アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援

- 解答・解説

-

1.(×)グリーフケアは、遺族の悲嘆や複雑な心の状況に寄り添い、その乗り越えを支援することです。

2.(×)代理意思決定は、患者の意思決定能力が失われたときに、家族などが代わって意思決定をすることです。

3.(○)アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は、患者が希望する今後の治療やケア内容について、本人・家族間だけでなく、医療や介護の専門職も交えて話し合っておく包括的なプロセスを指します。本人の人生観・価値観に沿った医療やケアを具体化する取り組みの一つです。

4.(×)アドバンスディレクティブは、患者の意思決定能力が失なわれたときに備えて、本人が希望する治療やケア内容について、あらかじめ書面や口頭で指示しておくことです。

第44問

Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息(bronchial asthma)で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH 7.30、HCO3- 25mEq/Lであった。 Aさんの状態で考えられるのはどれか。

-

1.呼吸性アシドーシス

-

2.呼吸性アルカローシス

-

3.代謝性アシドーシス

-

4.代謝性アルカローシス

- 解答・解説

-

1.(○)喘息発作による呼吸困難のため、CO2の排出が遅延してPaCO2(基準値40Torr)が上昇し、pH 7.30と酸性に傾いている状態です(呼吸性アシドーシス)。

2.(×)過換気症候群など呼吸数の増加でPaCO2が低下している場合に、呼吸性アルカローシスが考えられます。

3.(×)代謝性アシドーシスでは、下痢や腎機能低下などで酸が蓄積され、HCO3-(基準値24mEq/L)が低下します。設問の患者はHCO3- 25mEq/Lなので、代謝性アシドーシスではありません。

4.(×)代謝性アルカローシスでは、嘔吐などによる酸の喪失でHCO3-が上昇します。

第45問

脂質異常症(dyslipidemia)の成人患者に対する食事指導の内容で正しいのはどれか。

-

1.不飽和脂肪酸の摂りすぎに注意する。

-

2.コレステロール摂取量は1日600mg未満とする。

-

3.高トリグリセリド血症(hypertriglyceridemia)では、アルコールを制限する。

-

4.高LDLコレステロール血症(high LDL cholesterol)では、トランス脂肪酸の摂取を促す。

- 解答・解説

-

1.(×)摂りすぎに注意するのは、コレステロール値を上昇させやすい飽和脂肪酸です。植物や魚の脂に含まれる不飽和脂肪酸の一部では、適度な摂取によるトリグリセリド低下が期待できます。

2.(×)「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、脂質異常症の重症化予防を目的として、コレステロール摂取量を1日200mg未満にとどめることが推奨されています。

3.(○)アルコール摂取量に比例して肝臓での中性脂肪合成が促進されるため、過度な飲酒は高トリグリセリド血症を増悪させます。一般的に、トリグリセリド濃度は150mg/dL未満に抑えることが望ましいとされています。

4.(×)トランス脂肪酸は、LDLコレステロール上昇に加え、HDLコレステロール低下の作用があり、過剰摂取は動脈硬化のリスクとなります。

-

-

第46問

成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組合せで正しいのはどれか。

-

1.乳び漏―嘔気

-

2.術後出血―ドレーン排液の白濁

-

3.反回神経麻痺―口唇のしびれ

-

4.低カルシウム血症(hypocalcemia)―テタニー

- 解答・解説

-

1.(×)乳び漏は、リンパ節郭清でリンパ管を損傷した場合、脂肪分を多く含んで白濁したリンパ液がドレーンから漏出するものです。一般的に、乳び漏と嘔気は関連しません。

2.(×)術後出血により気管が圧迫されることで、呼吸困難、窒息、咳嗽、嘔気などが生じる可能性があります。

3.(×)反回神経麻痺では、嗄声や嚥下障害などがみられます。

4.(○)副甲状腺の摘出や血流障害により、続発性甲状腺機能低下症が生じ、低カルシウム血症をきたしてテタニー症状が出現します。

第47問

Aさんは右側の人工股関節全置換術(後方アプローチ)を受けた。 Aさんへの脱臼予防の生活指導で適切なのはどれか。

-

1.「靴はしゃがんで履いてください」

-

2.「右側に身体をねじらないでください」

-

3.「椅子に座るときは足を組んでください」

-

4.「浴室の椅子は膝の高さより低いものを使ってください」

- 解答・解説

-

人工股関節全置換術(後方アプローチ)の禁忌肢位は、股関節の屈曲・内転・内旋です。これらの肢位を取ると、脱臼が起こりやすくなります。

1.(×)股関節に過度の屈曲を強いる姿勢であり不適切です。靴は高めの椅子に腰かけて履くよう指導します。

2.(○)股関節に過度な内旋や屈曲を生じる可能性があるため、身体を右側にねじる動作は避けます。

3.(×)足を組む姿勢は、股関節の内転や屈曲が大きくなるため不適切です。

4.(×)低い椅子では、股関節が過屈曲となるため不適切です。

第48問

後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。

-

1.介護保険法

-

2.老人福祉法

-

3.高齢者の医療の確保に関する法律

-

4.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉

- 解答・解説

-

1.(×)介護保険法は、介護や介護予防を必要とする人を支える介護保険制度について、その保険給付などに関する事項を定めた法律です。

2.(×)老人福祉法は、高齢者の福祉の増進を図るための施設や事業について定めた法律です。

3.(○)後期高齢者医療制度は、2008年に施行された高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に定められています。同法は老人保健法の大幅改正により制定されました。

4.(×)医療介護総合確保推進法は、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を図る目的で制定されました。

第49問

認知症高齢者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

-

1.説得するように話す。

-

2.作話があっても話を聞く。

-

3.一度に多くの情報を伝える。

-

4.同じ内容を繰り返している場合は会話を終了する。

- 解答・解説

-

1.(×)説得して考えを変えさせるのではなく、本人の言動をそのまま受け入れます。

2.(○)作話があっても否定や訂正をせず、話す意欲を失わないよう傾聴します。認知機能の衰えのために結果的に作話になってしまうのであり、嘘をつこうとしているわけではないことに注意が必要です。

3.(×)一度に多くの情報を伝えると、理解できずに混乱してしまうおそれがあります。

4.(×)強制的な会話の終了は、信頼関係を損ねる原因となりかねません。

第50問

平成25年(2013年)の高齢者の地域社会への参加に関する意識調査で、高齢者が参加している活動のうち割合が最も多いのはどれか。

-

1.教育・文化

-

2.子育て支援

-

3.生涯・就業

-

4.健康・スポーツ

- 解答・解説

-

1.(×)教育・文化啓発活動の割合は、6.8%でした。

2.(×)子育て支援活動の割合は、4.9%でした。

3.(×)生涯・就業活動の割合は、8.4%でした。

4.(○)健康・スポーツ(33.7%)が最も多い割合を占める活動でした。健康寿命増進の目的もあり、地域で運動する機会やスポーツイベントなどが増えています。

第51問

Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱(overactive bladder)と診断された。 Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。

-

1.腹筋を鍛える。

-

2.膀胱訓練を行う。

-

3.水分摂取を控える。

-

4.尿意を感じたらすぐトイレに行く。

- 解答・解説

-

1.(×)過活動膀胱の原因の一つに骨盤底筋の衰えがあることから、腹筋よりも骨盤底筋を鍛えることが優先されます。

2.(○)尿意を感じてもすぐにトイレに行かず、ある程度我慢して排尿間隔を徐々に延長させることで、膀胱容量の増加が期待できます。排尿計画を立て、徐々に排尿間隔を延ばしていき、最終的には2~3時間の排尿間隔となるように訓練を進めます。

3.(×)脱水のリスクがあるため、基本的に水分摂取制限は行いません。ただし、夜間多尿では、夕方から就寝時までの水分摂取を控えることで排尿回数が減ることもあります。

4.(×)尿意を感じてすぐにトイレに行くと、膀胱容量がさらに減少する可能性があります。

第52問

高齢者のうつ病(depression)の症状はどれか。

-

1.意識障害

-

2.知能低下

-

3.歩行障害

-

4.強い不安感

- 解答・解説

-

1.(×)高齢者の意識障害の多くは、脳血管障害などの急性疾患に伴う症状です。高齢者のうつ病が意識障害や認知症と誤認されるケースもあるため注意が必要です。

2.(×)流動性知能の著明な低下がみられる場合は、認知症が疑われます。

3.(×)高齢者の歩行障害の原因となるのは、足腰の痛みや脳神経系疾患などです。

4.(○)高齢者のうつ病は、加齢による心身機能の低下や社会的役割の喪失などにより、強い不安感などの心気症状を生じやすいことが特徴的です。

第53問

平成29年度(2017年度)の人口動態統計における、小児の年齢階級別死因のうち第1位が悪性新生物〈腫瘍〉である年齢階級はどれか。

-

1.0歳

-

2.1~4歳

-

3.5~9歳

-

4.10~14歳

- 解答・解説

-

1.(×)0歳の第1位は「先天奇形、変形および染色体異常」でした。

2.(×)1~4歳も0歳と同様、「先天奇形、変形および染色体異常」が第1位でした。

3.(○)第1位が「悪性新生物〈腫瘍〉」である年齢階級は、5~9歳でした。

4.(×)10~14歳では、「自殺」が第1位でした。

第54問

健康な小児の成長・発達で正しいのはどれか。

-

1.情緒は快から不快が分化する。

-

2.発達とともにレム睡眠の割合は増える。

-

3.体重は出生後1年で出生時の約4倍になる。

-

4.身長は出生後1年で出生時の約1.5倍になる。

- 解答・解説

-

1.(×)ブリッジス(米国の心理学者)の情緒分化によれば、新生児では興奮のみですが、生後3か月ごろに興奮から快・不快が分化します。

2.(×)発達とともにレム睡眠の割合は徐々に低下し、多相性睡眠から単相性睡眠へと変化していきます。

3.(×)体重は、生後3か月で出生時の約2倍、生後1年で約3倍、生後2年6か月で約4倍となります。

4.(○)身長は、生後1年で出生時の約1.5倍、生後4年で約2倍となります。

第55問

生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

-

1.吸啜反射

-

2.Moro〈モロー〉反射

-

3.Landau〈ランドー〉反射

-

4.探索〈ルーティング〉反射

- 解答・解説

-

1.(×)吸啜反射は、口腔内に指を入れると規則的に吸い込むような動作をする反応です。生後2~3か月ごろに消失します。

2.(×)Moro〈モロー〉反射は、仰臥位で頭を持ち上げた状態から急に支えを外すと、両上肢が伸展・外転し、その後に抱きつくような動作をする反応です。生後3~4か月ごろに消失します。

3.(○)Landau〈ランドー〉反射は、腹臥位で水平に抱いた児の頭を挙上させると、体幹と下肢が伸展する反応です。生後3~7か月ごろから出現し、2歳以降に消失します。

4.(×)探索〈ルーティング〉反射は、頬に触れると、触れた方向に口を持っていく反応です。生後4~7か月ごろに消失します。

第56問

フォローアップミルクで正しいのはどれか。

-

1.母乳の代替品である。

-

2.鉄分が添加されている。

-

3.離乳食を食べる直前に与える。

-

4.離乳食開始の時期から与え始める。

- 解答・解説

-

1.(×)母乳の代替品ではなく、離乳食の補填を目的としたミルクです。

2.(○)通常の粉ミルクとは使用目的が異なるため栄養素の配合も異なり、離乳食だけでは摂取できない鉄分やカルシウムなどが添加されています。

3.(×)離乳食の摂取が少なかった場合などに与えます。食前に与えると満腹となり、離乳食が進まなくなる可能性があります。

4.(×)離乳食開始の時期(生後5~6か月)ではなく、1日3回食となる生後9か月以降に与え始めます。

第57問

受精と着床についての説明で正しいのはどれか。

-

1.卵子が受精能をもつ期間は排卵後48時間である。

-

2.卵管采で受精が起こる。

-

3.受精卵は受精後4、5日で子宮に到達する。

-

4.受精卵は桑実胚の段階で着床する。

- 解答・解説

-

卵管膨大部で精子と卵子から受精卵が作られ、卵管を通って子宮腔に入り、子宮内膜に着床します。

1.(×)卵子の受精能は、排卵後約24時間持続します。なお、精子の受精能は、体外への排出後約48~72時間持続します。

2.(×)受精は、主に卵管膨大部で起こります。

3.(○)受精卵は受精後4~5日で子宮に到達し、その後(受精後6~7日ごろ)子宮体部にある子宮内膜へ潜り込んで着床を開始します。

4.(×)受精卵は、胚盤胞の段階で着床します。

第58問

母体保護法で規定されているのはどれか。

-

1.育児時間

-

2.生理休暇

-

3.受胎調節の実地指導

-

4.育児中の深夜業の制限

- 解答・解説

-

1.(×)育児時間は、労働基準法第67条に規定されています。

2.(×)生理休暇は、労働基準法第68条に規定されています。

3.(○)母体保護法は、母体の生命健康を保護することを目的とした法律であり、受胎調節の実地指導、不妊手術、人工妊娠中絶などについて定められています。

4.(×)育児中の深夜業の制限は、労働基準法および育児・介護休業法に規定されています。

第59問

クラウス,M.H.(M.H.Klaus)とケネル,J.H.(J.H.Kennell)が提唱した絆(ボンディング)について適切なのはどれか。

-

1.生まれながらのものである。

-

2.母子間の同調性を意味する。

-

3.母子相互作用によって促進される。

-

4.親との間に子どもが築くものである。

- 解答・解説

-

1.(×)生まれながらのものではなく、二者間に形成される独自の関係性です。

2.(×)母子間の同調現象(エントレインメント)とは、コンドン(W.S.Condon)とサンダー(L.Sander)により提唱された相互同期性のことです。

3.(○)反応に呼応する母子相互作用により母子の絆が促進されるため、妊娠中からの母子交流、産後早期からの母子接触が非常に重要となります。

4.(×)子どもが親との間に築く情緒的な結び付きとしては、ボウルビィ(J.Bowlby)が提唱した愛着(アタッチメント)が挙げられます。

第60問

早産期の定義はどれか。

-

1.妊娠21週0日から36週6日

-

2.妊娠22週0日から36週6日

-

3.妊娠22週0日から37週6日

-

4.妊娠23週0日から37週6日

- 解答・解説

-

妊娠22週0日から36週6日までの期間は、早産期の分娩となります。これ以前の妊娠22週未満では流産となり、妊娠42週0日以降の分娩は過期産となります。妊娠37週0日から妊娠41週6日までの分娩が正期産です。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

-

-

第61問

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

-

1.母子保健法

-

2.労働基準法

-

3.育児介護休業法

-

4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉

- 解答・解説

-

1.(×)母子保健法は、乳幼児健康診査や養育医療などについて規定しています。

2.(×)労働基準法は、産前産後の休業や時間外労働の制限などについて規定しています。

3.(×)育児介護休業法は、労働者の育児休業や介護休業、子の看護休暇などについて規定しています。

4.(○)男女雇用機会均等法第12条において、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」と定められています。

第62問

アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。

-

1.肝性脳症(hepatic encephalopathy)

-

2.ペラグラ(pellagra)

-

3.Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症(Wernicke?s encephalopathy)

-

4.Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病(Creutzfeldt-Jakob disease)

- 解答・解説

-

1.(×)肝性脳症は、肝機能低下によりアンモニアが体内に貯留することで生じます。

2.(×)ペラグラは、ビタミンB3(ナイアシン)欠乏により生じる栄養障害です。

3.(○)アルコール大量摂取が関連し、意識障害や眼球運動障害、歩行障害などを特徴とするのは、ビタミンB1(チアミン)欠乏を原因とするウェルニッケ脳症です。

4.(×)クロイツフェルト・ヤコブ病は、脳に異常なプリオンタンパクが沈着することで発症する神経難病です。

第63問

精神障害者保健福祉手帳で正しいのはどれか。

-

1.知的障害(intellectual disability)も交付対象である。

-

2.取得すると住民税の控除対象となる。

-

3.交付によって生活保護費の支給が開始される。

-

4.疾病によって障害が永続する人が対象である。

- 解答・解説

-

1.(×)知的障害は養育手帳の対象であり、精神障害者保健福祉手帳を交付することはできません。

2.(○)精神障害者保健福祉手帳を取得すると、所得税・住民税・相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減、公共料金割引の優遇措置が受けられます。

3.(×)生活保護費は、生活保護制度を利用することで受給が可能となります。

4.(×)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要ですが、疾病により障害が永続する人に限定されるわけではありません。

第64問

攻撃性の高まった成人患者への対応で正しいのはどれか。

-

1.患者の正面に立つ。

-

2.アイコンタクトは避ける。

-

3.身振り手振りは少なくする。

-

4.ボディタッチを積極的に用いる。

- 解答・解説

-

1.(×)患者に圧迫感を与えず、自分の身の安全を確保するためにも、ゆっくりと近付き、患者の斜め前方に立つことが適切です。

2.(×)視線を外すと暴力を誘発する可能性があるためアイコンタクトは保ちますが、凝視して刺激しないよう注意します。

3.(○)身振り手振りが大きいと、患者を刺激する可能性が高くなります。できるだけゆっくりとした動作で、落ち着いて対応することが大切です。

4.(×)ボディタッチを用いることは、患者のパーソナルスペースに踏み込むことになるため、積極的に行う必要はありません。

第65問

Aさん(79歳、男性)は、1人暮らし。要介護2の認定を受け、訪問看護を利用することになった。初回の訪問時、Aさんは敷いたままの布団の上に座っており「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いているんだよ」と話した。 Aさんの生活様式を尊重した訪問看護師のこのときの声かけで適切なのはどれか。

-

1.「外に出て気分転換しませんか」

-

2.「昼間は布団をたたみましょう」

-

3.「介護保険でベッドの貸与を受けましょう」

-

4.「必要なものを身近に置いているのですね」

- 解答・解説

-

1.(×)会話の流れに沿わない唐突な提案です。情報収集・アセスメントした上での支援が必要です。

2.(×)看護師の価値観を押し付けていることになり、Aさんの生活様式が尊重されていません。

3.(×)ベッドの必要性やAさんの希望を確認していない段階では、不適切な提案となります。

4.(○)初回訪問であり、まずはAさんのADLや生活様式を把握し、コミュニケーションを通して信頼関係を築くことが大切です。Aさんの「便利だから生活に必要なものを手の届くところに置いている」という言葉を繰り返すことで理解を示している適切な声かけだといえます。

第66問

Aさん(69歳、女性)は、主治医、訪問看護師とともに、母(91歳)を自宅で看取った。死亡確認の直後、Aさんは涙ぐみながら「母のためにもっとできることがあったのではないかと申し訳なく思います」と話した。 このときに訪問看護師が行うAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.遺族の会を紹介する。

-

2.母への思いを傾聴する。

-

3.遺品を整理することを勧める。

-

4.新たなことに取りかかるよう促す。

- 解答・解説

-

大切な人との離別・死別に直面し、そこから立ち直るまでの心のプロセスをグリーフワークと呼びます。

1.(×)悲嘆の最中にある状態なので、遺族の会を紹介するのは時期尚早です。

2.(○)看取りの直後であり、感情表出を促してAさんの思いを傾聴し、寄り添う姿勢で受け止めることが最も適切です。

3.(×)遺品の整理は、グリーフワークが一段落してから行います。

4.(×)Aさんはグリーフワークのプロセスの最初の段階にあることから、唐突な提案だと受け止められる可能性があります。

第67問

Aさん(82歳、女性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の既往があり、要介護2で、夫(85歳)と2人暮らし。訪問看護師の訪問時、Aさんは体温37.0℃、脈拍62/分、血圧100/50mmHg、少し汗をかいており、唇の乾燥がみられた。訪問看護師は、翌日予定されている訪問介護の担当者とAさんの援助の方向性について共有することにした。 共有する内容で適切なのはどれか。

-

1.ポータブルトイレでの排泄に変更する。

-

2.水分を多めに摂取するよう促す。

-

3.頻繁に寝衣を交換する。

-

4.入浴介助を中止する。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは要介護2であり、基本的にポータブルトイレは必要ありません。ただし、めまいやふらつきなどが生じた場合は、一時的にポータブルトイレでの排泄を検討します。

2.(○)Aさんは高齢者であり、微熱、発汗、口唇の乾燥がみられることから、軽度の脱水状態であると考えられます。水分摂取を促すことが適切です。

3.(×)頻繁に寝衣を交換しても問題は解決しません。発汗の原因になりうる脱水や室内温度への対応が優先されます。

4.(×)脱水は軽度であり、適切な水分補給を行えば入浴介助を中止する必要はありません。

第68問

介護保険制度における地域密着型サービスはどれか。

-

1.重度訪問介護

-

2.地域活動支援事業

-

3.小規模多機能型居宅介護

-

4.特定施設入居者生活介護

- 解答・解説

-

1.(×)重度訪問介護は、障害者総合支援法における障害福祉サービスの一つです。

2.(×)地域活動支援事業は、障害者総合支援法における地域生活支援事業の一つです。

3.(○)小規模多機能型居宅介護は、介護保険制度における地域密着型サービスの一つです。できるだけ利用者の自立した日常生活を守るため、施設への「通い」を中心としつつ、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合せ、家庭的な環境の中で日常生活支援や機能訓練を行います。

4.(×)特定施設入居者生活介護は、介護保険制度における居宅サービスに当たります。

第69問

成年後見制度で正しいのはどれか。

-

1.任意後見人は裁判所が決定する。

-

2.認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。

-

3.日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。

-

4.成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。

- 解答・解説

-

1.(×)本人の判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ自ら任意後見人となる者を選任しておきます。

2.(×)認知症だからといって成年後見制度を利用するとは限らず、認知症の診断と同時に成年後見制度が適用されることはありません。

3.(×)日常生活自立支援事業は、社会福祉法の福祉サービス利用援助事業の一環として、地域で自立した生活が送れるよう支援するものです。成年後見制度は、判断能力が不十分になった者の権利擁護が目的であり、日常生活自立支援事業には含まれません。

4.(○)成年後見人は、財産管理などの手続きや契約行為などを本人の代理として行います。

第70問

仙骨部に皮下組織に達する褥瘡がある患者が入院となった。患者は車椅子の利用を主治医に許可されている。 この患者に対する多職種で行う褥瘡ケアにおいて、受け持ち看護師が担う役割で適切なのはどれか。

-

1.薬剤師に外用薬の処方を依頼する。

-

2.事務職員に汚染ガーゼの廃棄を依頼する。

-

3.介護職員にドレッシング材の選択を依頼する。

-

4.理学療法士と車椅子乗車時の除圧方法を検討する。

- 解答・解説

-

1.(×)薬剤師に外用薬の処方を依頼するのは、医師の役割です。わが国において、処方権は医師、歯科医師、獣医師のみが有しています。

2.(×)汚染ガーゼの廃棄は、医療用廃棄物管理を委託された業者が行います。

3.(×)ドレッシング材の選択は医療行為であり、介護職員に依頼することはできません。

4.(○)理学療法士は障害に対するアプローチについても専門知識を有していることから、協力して車椅子乗車時の除圧方法を検討することが適切です。

第71問

災害時のトリアージで正しいのはどれか。

-

1.トリアージタッグは衣服に装着する。

-

2.治療優先度の高さはトリアージ区分のI、II、IIIの順である。

-

3.トリアージの判定は患者の到着時および到着後30分の2回行う。

-

4.最優先に治療を必要とする者には、黄色のトリアージタッグを装着する。

- 解答・解説

-

1.(×)トリアージタッグは原則として右手首に装着しますが、それが不可能な場合は、左手首→右足首→左足首→頸部の順に優先して装着します。

2.(○)I→赤(最優先・要緊急治療)、II→黄(待機・非緊急治療)、III→緑(軽症・救急搬送不要)の順となっています。なお、救命が不可能な不処置群は黒色で表されます。

3.(×)傷病者の状態は経時的に変化するため、繰り返し再評価する必要があります。

4.(×)最優先・要緊急治療の者には、赤色(I)のトリアージタッグを装着します。

第72問

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

-

1.国際労働機関〈ILO〉―難民の帰還支援

-

2.世界保健機関〈WHO〉― 保健分野における研究の促進

-

3.国連人口基金〈UNFPA〉―平和維持活動

-

4.国連世界食糧計画〈WFP〉―二国間の国際保健医療協力

- 解答・解説

-

1.(×)国際労働機関(ILO)は、労働条件の改善など労働問題に幅広く取り組む国際機関です。難民の帰還支援は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が担います。

2.(○) 保健分野における研究の促進は、世界保健機関(WHO)の活動の一つです。WHOは国際連合の専門機関であり、本部はスイスのジュネーヴにあります。

3.(×)国連人口基金(UNFPA)は、開発途上国や経済移行国に対して人口関連の支援を行います。平和維持活動(PKO)は、国連の活動の一つです。

4.(×)国連世界食糧計画(WFP)は、飢餓のない世界をめざす人道支援機関です。二国間の国際保健医療協力は、政府開発援助(ODA)の支援方法です。

第73問

血漿蛋白質の大部分を合成しているのはどれか。

-

1.肺

-

2.肝臓

-

3.腎臓

-

4.膵臓

-

5.脾臓

- 解答・解説

-

血漿に含まれるアルブミン、グロブリン、フィブリノゲンなどの蛋白質(血漿蛋白質)は、その大部分が肝臓で合成されます。小腸で吸収されたアミノ酸が肝臓で蛋白質に合成され、血流に乗って各組織へと運ばれます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、5.(×)、となります。

第74問

胸膜腔に存在するのはどれか。

-

1.滑液

-

2.空気

-

3.血液

-

4.漿液

-

5.粘液

- 解答・解説

-

1.(×)滑液は、関節腔内に分泌され、関節の動きを滑らかに保っています。

2.(×)胸膜腔内に空気が存在する状態は、気胸です。

3.(×)胸膜腔内に血液が存在する状態は、血胸です。

4.(○)胸膜腔は、壁側胸膜と臓側胸膜に挟まれた空間です。その中には胸膜から分泌された少量の漿液(胸膜液)が存在し、呼吸運動に際して壁側胸膜と膵側胸膜の間で潤滑油の役割を担っています。

5.(×)粘液は、消化管や気道に分泌されます。

第75問

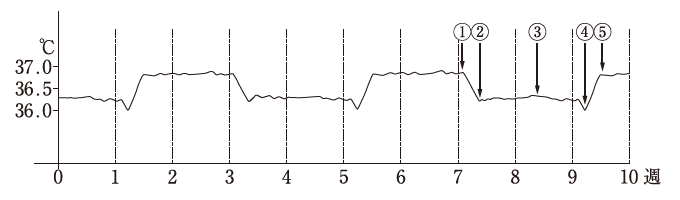

正常な性周期である健常女性の10週間の基礎体温を図に示す。 直近の排卵日はどれか。

-

1.(1)

-

2.(2)

-

3.(3)

-

4.(4)

-

5.(5)

- 解答・解説

-

健常女性の場合、月経周期と関連して低温相と高温相を繰り返しており、基礎体温は排卵日に最も低くなります。

1.(×)高温期(黄体期)の最後です。

2.(×)低温期(卵胞期)の始まりです。

3.(×)低温期であり、排卵に向けた卵胞の発育と成熟が進んでいます。

4.(○)直近の排卵日は(4)です。低温期から高温期に移行するタイミングで黄体形成ホルモン(LH)が一気に放出され、排卵が起こります。

5.(×)高温期の始まりであり、排卵後の卵胞から黄体が形成されていきます。

-

-

第76問

閉塞性動脈硬化症〈ASO〉(arteriosclerosis obliterans)について正しいのはどれか。

-

1.橈骨動脈に好発する。

-

2.粥状硬化が原因である。

-

3.末梢血流量が増加する。

-

4.歩行によって痛みが改善する。

-

5.中小動脈の非化膿性炎症で生じる。

- 解答・解説

-

1.(×)下肢の動脈(腸骨動脈、大腿動脈、下腿動脈など)に好発します。

2.(○)粥状硬化(アテローム硬化)とは、血管内皮細胞障害に伴って動脈内壁に脂肪やコレステロールなどが沈着した状態であり、閉塞性動脈硬化症の原因となります。

3.(×)動脈硬化により、末梢血流量は低下します。

4.(×)歩行により痛みが増悪し、安静にすると軽快して再び歩けるようになる間欠性跛行が典型的な症状です。

5.(×)中小動脈の非化膿性炎症で生じるのは、閉塞性血栓血管炎(バージャー病)です。

第77問

関節リウマチ(rheumatoid arthritis)で起こる主な炎症はどれか。

-

1.滑膜炎

-

2.血管炎

-

3.骨髄炎

-

4.骨軟骨炎

-

5.関節周囲炎

- 解答・解説

-

1.(○)関節リウマチは、関節滑膜(関節包の内側を覆う薄い膜)が主病変となる慢性自己免疫疾患です。滑膜炎に始まり、骨・軟骨の破壊、関節の変形へと進行します。

2.(×)血管炎は、悪性リウマチなどで生じます。

3.(×)骨髄炎は、慢性再発性多発性骨髄炎で生じます。

4.(×)離断性骨軟骨炎は、関節の中に軟骨がはがれ落ちる損傷であり、膝関節や肘関節、足関節などに生じます。

5.(×)関節周囲炎は、肩関節の周囲に生じます。

第78問

母子保健法に基づく届出はどれか。

-

1.婚姻届

-

2.死産届

-

3.死亡届

-

4.出生届

-

5.妊娠届

- 解答・解説

-

1.(×)婚姻届は、民法や戸籍法に規定されています。

2.(×)死産届については、「死産の届出に関する規程」に定められています。

3.(×)死亡届は、戸籍法に規定されています。

4.(×)出生届は、戸籍法に規定されています。

5.(○)母子保健法第15条において、「妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない」と定められています。

第79問

Aさん(44歳、男性、会社員)は、20年以上の喫煙歴があり、BMI 26である。会社の健康診断で脂質異常症(dyslipidemia)と高血圧症(hypertension)を指摘された。 Aさんが発症する危険性が高い疾患はどれか。

-

1.1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)

-

2.潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)

-

3.肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism)

-

4.労作性狭心症(angina of effort)

-

5.閉塞性血栓血管炎〈TAO〉(thromboangiitis obliterans)

- 解答・解説

-

1.(×)1型糖尿病の多くは、小児~思春期に発症します。生活習慣病ではなく、主に自己免疫機序を原因とします。

2.(×)潰瘍性大腸炎は難病指定疾患であり、遺伝的因子や環境因子が原因として指摘されています。

3.(×)肺血栓塞栓症は、長時間座席に座っていることや長期臥床など、静脈の血流が停滞する状況が誘因となります。

4.(○)労作性狭心症のリスク因子は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満などです。脂質異常症と高血圧症を指摘され、喫煙者でもあるAさんにとって発症リスクが高い疾患であると考えられます。

5.(×)閉塞性血栓血管炎(バージャー病)は難病指定疾患であり、末梢動脈に閉塞性の内膜炎をきたす炎症性血栓症です。

第80問

Aさん(48歳、男性、会社員)は、大量の飲酒の後、急激な上腹部痛と背部痛を訴え、救急外来を受診し、急性膵炎(acute pancreatitis)と診断された。 Aさんの救急外来受診時の血液検査結果で予測されるのはどれか。

-

1.血小板数の増加

-

2.血清LDH値の低下

-

3.血清γ-GTP値の低下

-

4.血清アミラーゼ値の上昇

-

5.血清カルシウム値の上昇

- 解答・解説

-

1.(×)血小板数の増加は、重度の鉄欠乏性貧血や慢性骨髄性白血病などの血液疾患でみられます。急性膵炎では、血小板数は減少します。

2.(×)血清LDH値は、膵炎が重症化している場合に上昇するため、急性膵炎の重症度判定に用いられます。

3.(×)膵内胆管の狭小化により胆汁の流出が障害されるため、血清γ-GTP値は上昇します。

4.(○)急性膵炎では、アミラーゼなどの膵酵素が活性化して膵臓を自己消化し、炎症を引き起こします。その結果、膵酵素が血中へ流れ込むため、血清アミラーゼ値の上昇がみられます。

5.(×)膵炎が重症化している場合、血清カルシウム値は低下します。

第81問

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

-

1.応急入院

-

2.措置入院

-

3.任意入院

-

4.医療保護入院

-

5.緊急措置入院

- 解答・解説

-

1.(×)応急入院は、自傷他害のおそれはなくても医療的に入院加療が必要な場合に、家族などの同意が得られなくても、精神保健指定医1名の診察により72時間を上限として適用されます。

2.(○)措置入院は、都道府県知事による措置で実施されます。

3.(×)任意入院は、患者本人の意思による入院です。

4.(×)医療保護入院は、自傷他害のおそれはなくても医療的に入院加療が必要な場合に、家族などの同意があれば、精神保健指定医1名の診察により適用されます。

5.(×)緊急措置入院は、対応に急を要する状態で措置入院の手続きを取れない場合に、精神保健指定医1名の診察により72時間を上限として適用されます。

第82問

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

-

1.動眼神経

-

2.三叉神経

-

3.内耳神経

-

4.迷走神経

-

5.舌下神経

- 解答・解説

-

副交感神経を含む脳神経は、動眼神経(III)、顔面神経(VII)、舌咽神経(IX)、迷走神経(X)の4つです。

1.(○)動眼神経は副交感神経を含む脳神経であり、縮瞳や瞳孔反射(対光反射、輻輳反射)などに関与しています。

2.(×)三叉神経(V)は、咀嚼筋などの骨格筋や顔面の知覚などを支配しています。

3.(×)内耳神経(VIII)は、聴覚や平衡覚を支配しています。

4.(○)迷走神経は、副交感性混合神経(運動神経や知覚神経を含む)であり、他の脳神経よりも複雑で広い分布領域を有します。内臓の平滑筋運動と腺分泌を調節する機能を果たしています。

5.(×)舌下神経(XII)は、舌筋の運動を支配する純粋な運動神経です。

第83問

血圧を上昇させるのはどれか。2つ選べ。

-

1.セロトニン

-

2.ヒスタミン

-

3.バソプレシン

-

4.ブラジキニン

-

5.心房性ナトリウムペプチド

- 解答・解説

-

1.(○)セロトニンは神経伝達物質の一つであり、血管収縮作用を有します。また、セロトニンが分泌されると交感神経が優位に働くことから、血圧や代謝が上昇します。

2.(×)ヒスタミンは、アレルギー反応発現の際などに介在物質として働き、血圧を降下させます。

3.(○)バソプレシンは抗利尿ホルモンであり、腎臓における水の再吸収を増加させるとともに、血管平滑筋に作用して末梢血管を収縮させることで血圧を上昇させます。

4.(×)ブラジキニンは、炎症やアレルギー反応に関与する生理活性ペプチドであり、血管拡張作用により血圧を降下させます。

5.(×)心房性ナトリウム利尿ペプチドは、主に心房で合成されるホルモンであり、利尿作用や血管拡張作用により血圧を降下させます。

第84問

蠕動運動がみられるのはどれか。2つ選べ。

-

1.腎動脈

-

2.腎盂

-

3.尿管

-

4.膀胱

-

5.尿道

- 解答・解説

-

1.(×)腎動脈にも血圧調節を目的とした収縮や拡張はみられますが、内容物輸送が目的ではありません。

2.(○)腎臓で生成された尿は圧差により腎盂へ流入し、腎盂平滑筋の蠕動運動により尿管へ送り出されます。

3.(○)腎盂から送り出された尿は、尿管の平滑筋の蠕動運動により膀胱へ運ばれます。

4.(×)膀胱は、自律神経の指令により、排尿筋を収縮することで尿を尿道へ一気に送り出します。

5.(×)排尿時は、自律神経の指令により、尿道括約筋が弛緩します。

第85問

炎症の4徴候に含まれるのはどれか。2つ選べ。

-

1.壊疽

-

2.腫脹

-

3.膿瘍

-

4.発赤

-

5.浮腫

- 解答・解説

-

発赤、熱感、腫脹、疼痛が「炎症の4徴候」であり、これに機能障害を加えて「炎症の5徴候」とすることもあります。

1.(×)壊疽とは、壊死した組織が腐敗菌による感染を受け、腐敗して黒変し、悪臭を放つ状態です。

2.(○)炎症により毛細血管の透過性が亢進し、局所的に血流が増加して腫脹が生じます。

3.(×)膿瘍は、化膿性炎症が生体組織内に限局し、崩壊した好中球に由来する分解酵素により組織が融解し、膿が充満した空洞が形成された状態です。

4.(○)毛細血管の拡張や局所的な血流増加により、発赤や熱感が生じます。

5.(×)浮腫は、細胞間質や体腔に体液が過剰に貯留して生じます。

第86問

肝硬変(cirrhosis)におけるChild-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類の判定項目はどれか。2つ選べ。

-

1.プロトロンビン時間

-

2.血清アルブミン値

-

3.血中アンモニア値

-

4.血小板数

-

5.尿酸値

- 解答・解説

-

Child-Pugh〈チャイルド-ピュー〉分類は、肝硬変の重症度判定に用いられます。判定項目は、脳症、腹水、血清ビリルビン値(mg/dL)、血清アルブミン値(g/dL)、プロトロンビン活性値(%)の5つで、合計点数に応じて3段階に分類されます。

1.(○)肝臓で産生される血液凝固因子の活性は、肝機能の指標となります。プロトロンビンによる血液凝固時間の測定値は、プロトロンビン時間(秒)、プロトロンビン比、プロトロンビン活性値(%)により表されます。

2.(○)血清アルブミン値は、肝臓における蛋白合成能の指標となります。

3.(×)血中アンモニア値は、肝性脳症の重症度を示す指標となります。

4.(×)肝線維化が進行すると、徐々に血小板数が減少します。

5.(×)重篤な肝不全では、尿酸値の上昇がみられます。

第87問

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

-

1.国

-

2.市町村

-

3.都道府県

-

4.福祉事務所

-

5.後期高齢者医療広域連合

- 解答・解説

-

老人福祉法では、都道府県および市町村に対して、高齢者の保健福祉に関する政策目標と、それを実現するための諸施策を明らかにする老人保健福祉計画の策定が義務付けられています。

1.(×)国(内閣府)は、障害者基本法に基づいて障害者基本計画を策定します。

2.(○)市町村は、老人保健福祉計画を策定します。

3.(○)都道府県は、老人保健福祉計画を策定します。

4.(×)福祉事務所は、社会福祉法に規定された社会福祉行政機関であり、福祉六法に定める援護・育成・更生の措置に関する事務を司ります。

5.(×)後期高齢者医療広域連合は、地方自治法に基づく後期高齢者医療制度の運営主体です。

第88問

Aさん(53歳、男性、会社員)は、数日前から耳鳴、めまい、耳閉感が出現し、突発性難聴(sudden deafness)と診断され入院となった。副腎皮質ステロイド薬の投与で症状が改善したため退院することになった。入院前の生活習慣は、外食2回/週、飲酒(ビール700mL)/日、睡眠6時間/日、入浴1回/日、喫煙20本/日、散歩2回/週。 退院後の生活で、Aさんが控えるべき事項はどれか。2つ選べ。

-

1.飲酒

-

2.外食

-

3.喫煙

-

4.散歩

-

5.入浴

- 解答・解説

-

突発性難聴の原因は明確には分かっていませんが、疲労やストレス、脱水、不規則な生活、西洋型の食事、多量の飲酒、喫煙などがリスク因子として指摘されています。

1.(○)アルコールを摂取した直後は血流が増加しますが、その後に血管内脱水をきたすため、過度な飲酒は突発性難聴発症のリスクとなります。

2.(×)ストレス軽減にもつながることから、栄養バランスに留意した外食を控える必要はありません。

3.(○)喫煙は、血管収縮による血流障害を引き起こすため、症状の再燃や重症化の可能性が高まります。

4.(×)週2回程度の散歩は、血流改善や気分転換を図ることができる推奨すべき生活習慣です。

5.(×)入浴にはリラックスや血流改善の効果があります。

第89問

神経性無食欲症(anorexia nervosa)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.過食と嘔吐を繰り返す。

-

2.腸管で吸収不全がある。

-

3.男性では性欲が亢進する。

-

4.ボディイメージの歪みがある。

-

5.第二次性徴の発現前に発症すると初経は遅れる。

- 解答・解説

-

摂食障害には、神経性無食欲症や神経性過食症があります。

1.(×)過食と嘔吐を繰り返すのは、神経性過食症です。

2.(×)神経性無食欲症では、食物摂取量が極端に少ないために体重が減少し、低栄養状態となります。

3.(×)男女ともに、性的興味の低下などの抑うつ症状を呈します。また、女性では無月経も起こりやすくなります。

4.(○)実際はやせているのに太っていると感じてしまい、太ることへの強い恐怖や、体重や体型に対する認知(ボディイメージ)の歪みがみられることなどが特徴です。

5.(○)第二次性徴発現前に発症すると、十分な体重増加や脂肪の蓄積が行われずに初経が遅れることがあります。

第90問

6%の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を1,000mL作るために必要な6%次亜塩素酸ナトリウム液の量を求めよ。 ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

-

計算問題です

- 解答・解説

-

「原液の濃度(%)×薬液量(mL)=希釈液の濃度(%)×希釈液量(mL)」の式に数字を当てはめると、「6×x=0.1×1,000」から「x=16.6……」となり、小数点以下第1位を四捨五入して17が答えになります。

-

-

第91問

Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症(hypertension)と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 Aさんは完全房室ブロック(complete atrioventricular block)が疑われた。 Aさんに行われる検査で優先されるのはどれか。

-

1.心臓超音波検査

-

2.12誘導心電図検査

-

3.心臓カテーテル検査

-

4.運動負荷心電図検査

- 解答・解説

-

完全房室ブロック(III度房室ブロック)は、心房から心室への興奮伝導が完全に途絶している状態です。

1.(×)心臓超音波検査は、心臓の構造的評価や機能的評価を実施するための検査です。不整脈の診断における優先度は高くありません。

2.(○)完全房室ブロックなど不整脈の診断においては、12誘導心電図検査が必須となります。

3.(×)心臓カテーテル検査は、狭心症や心筋梗塞など、主に虚血性心疾患の確定診断のために行われます。

4.(×)運動負荷心電図検査は、安静時には症状が出現しない労作性狭心症などの診断に用いられます。

第92問

Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症(hypertension)と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 検査の結果、Aさんは完全房室ブロック(complete atrioventricular block)と診断された。 今後、Aさんに起こりやすいのはどれか。

-

1.脳虚血

-

2.肺塞栓症(pulmonary embolism)

-

3.不安定狭心症(unstable angina)

-

4.心タンポナーデ(cardiac tamponade)

- 解答・解説

-

1.(○)完全房室ブロックでは、心房から心室への興奮伝導が完全に途絶して徐脈となり、それに伴って心拍出量が減少します。脳への血流量も減少し、脳虚血を起こしやすくなります。また、アダムス・ストークス症候群にも注意が必要です。

2.(×)肺塞栓症は、末梢で形成された血栓が肺動脈に遊離して閉塞を引き起こす疾患であり、主な原因は深部静脈血栓症です。

3.(×)不安定狭心症は、狭窄の程度が高度であり、心筋梗塞のリスクが高い病態です。

4.(×)心タンポナーデは、心膜腔に液体が貯留して心臓の動きが制限された状態です。

第93問

Aさん(64歳、女性、主婦)は、50歳で高血圧症(hypertension)と診断され、降圧薬を服用している。栄養指導を受け、食事療法も実施している。趣味はサイクリングと海外旅行である。数か月前からサイクリング中に息苦しさやめまいを感じるようになったため、かかりつけ医から紹介された病院を受診した。外来受診時のバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数24/分、脈拍40/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 検査の結果、Aさんは完全房室ブロック(complete atrioventricular block)と診断された。 その後、Aさんにはペースメーカー植込み術が行われ、看護師は退院後の電磁干渉について説明を行った。Aさんからは「生活の中でどのようなことに注意をすれば良いですか」と質問があった。 Aさんが最も注意する必要がある状況はどれか。

-

1.新幹線への乗車

-

2.パーソナルコンピュータの使用

-

3.電動アシスト付き自転車での移動

-

4.電子商品監視装置〈Electronic Article Surveillance:EAS〉の通過

- 解答・解説

-

1.(×)新幹線への乗車は、ペースメーカーに影響しません。

2.(×)パーソナルコンピューターや一般的な電子レンジ、テレビなどが発する電磁波は、ペースメーカーの動作に影響を与えるほどのものではありません。

3.(×)電動アシスト付き自転車での移動は、ペースメーカーに影響しません。

4.(○)電子商品監視装置(店舗等の出入り口に設置された万引き防止用のゲート)は強い電磁場をつくり出しており、ペーシング機能に影響を及ぼす可能性があるため、機器周辺で立ち止まらずに通過するよう注意します。

第94問

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。 Aさんへの経腟超音波検査の説明で正しいのはどれか。

-

1.検査が終了するまで絶飲食にする。

-

2.検査前に排尿するよう促す。

-

3.検査は側臥位で行う。

-

4.検査後1時間は安静にする。

- 解答・解説

-

1.(×)消化器の検査とは異なり、経腟超音波検査は飲食の影響を受けないため、絶飲食にする必要はありません。

2.(○)膀胱内に尿が貯留していると、子宮や付属器の画像が不鮮明となり、評価が困難になります。

3.(×)経腟超音波検査は、砕石位で行います。

4.(×)超音波検査は非侵襲的であり、検査後安静にする必要はありません。

第95問

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。 Aさんは、経腟超音波検査で異常所見が認められ、その後の精密検査で子宮体癌(uterine corpus cancer)と診断されて準広汎子宮全摘出術と両側付属器(卵巣、卵管)切除術を受けた。術後の経過はよく、排尿障害もなく順調に回復していた。術後12日目のバイタルサイン測定時に「身体のほてりがあり、急に汗が出るようになったりして、夜もよく眠れません。そのためかイライラします」と看護師に訴えた。 Aさんに出現している症状の原因はどれか。

-

1.エストロゲンの減少

-

2.プロラクチンの減少

-

3.アンドロゲンの増加

-

4.オキシトシンの増加

-

5.プロゲステロンの増加

- 解答・解説

-

1.(○)卵巣を摘出したことによりエストロゲンが減少し、卵巣欠落症状が出現していると考えられます。卵巣欠落症状は更年期障害の症状に似ていて、発汗、ほてり、不眠、動悸、情緒不安定などが生じます。

2.(×)プロラクチンは、乳汁分泌ホルモンです。

3.(×)アンドロゲンの増加により女性にも男性的特徴が強く現れることがありますが、卵巣摘出とは関連しません。

4.(×)オキシトシンは、下垂体後葉から分泌されるホルモンであり、乳汁分泌や分娩時の子宮収縮を促します。

5.(×)プロゲステロンは卵巣で分泌されるため、卵巣摘出後は減少していると考えられますが、いずれにしてもAさんに出現した症状とは関連しません。

第96問

Aさん(47歳、女性、会社員)は、夫(54歳)と2人暮らし。6か月前から月経不順になり、閉経前の症状と思い様子をみていた。しかし、徐々に普段の月経時の出血量よりも多くなり、下腹部痛が出現してきたため、病院の婦人科外来を受診した。診察後、経腟超音波検査の指示が出され、看護師はAさんに検査について説明することになった。 Aさんは、経腟超音波検査で異常所見が認められ、その後の精密検査で子宮体癌(uterine corpus cancer)と診断されて準広汎子宮全摘出術と両側付属器(卵巣、卵管)切除術を受けた。 Aさんはその後、順調に経過し退院した。退院後、初回の外来受診時に看護師がAさんに心配なことを尋ねると「退院のときも性生活の説明を聞きましたが、子宮がなくなって自分の身体がどう変化しているかわからないし、やっぱり性生活のことが気がかりです。夫も私の身体を気遣ってくれて、今日も一緒に病院に来てくれました」と語った。 Aさんへの性生活の説明で適切なのはどれか。

-

1.術後1年までは性行為を控える。

-

2.夫と別々に説明することを提案する。

-

3.性行為再開後は避妊を続けてもらう。

-

4.腟の乾燥に対して潤滑ゼリーを用いるとよい。

- 解答・解説

-

1.(×)個人差はありますが、膣断端の創部が治癒するまでの1~数か月間は性行為を控える必要があります。術後1年まではかかりません。

2.(×)あえて夫婦別々に説明する必要はありませんが、Aさんの希望があればそれに寄り添う方法で行います。

3.(×)子宮摘出後は妊娠が成立する可能性はないため、避妊の必要はありません。ただし、性感染症の予防は必要です。

4.(○)エストロゲンが減少しているため、膣の乾燥や萎縮が起こりやすく、性行為時に痛みが生じることがあります。市販の潤滑ゼリーの使用を勧めることが適切です。

第97問

Aさん(75歳、女性)は、1人暮らし。高血圧症(hypertension)の内服治療をしているが、その他に既往歴はない。認知機能は問題ない。軽度の円背があるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。簡単な家事は自分で行っており、家の中で過ごすことが多かった。近所に住む長女が時々、Aさんの様子を見に来ていた。 ある日、Aさんは自宅の階段を踏み外して転落し、横向きになったまま動けなくなったところを訪問してきた長女に発見され、救急車で病院に運ばれ、右大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)と診断された。そのまま入院し、緊急手術を行うことになった。 手術前オリエンテーションの際の看護師の説明内容で適切なのはどれか。

-

1.「手術はすぐに終わります」

-

2.「手術後はすぐに水を飲めます」

-

3.「手術後は両足とも動かしてはいけません」

-

4.「手術後は背中にクッションを当てます」

- 解答・解説

-

1.(×)手術には1~2時間はかかると考えられるため、「すぐに終わります」という説明は不適切です。また、「すぐ」がどの程度の時間を指すのかあいまいです。

2.(×)術後は麻酔の影響で誤嚥のリスクが上昇しているため、水分の経口摂取再開は、医師による機能回復確認後となります。通常、手術当日は絶飲食とされます。

3.(×)患側の足には制限が設けられますが、健側の足は血栓症防止の観点からも適度に動かすことが適切です。

4.(○)体位変換の際の苦痛防止や褥瘡予防を目的として、背部にクッションを当てます。

第98問

Aさん(75歳、女性)は、1人暮らし。高血圧症(hypertension)の内服治療をしているが、その他に既往歴はない。認知機能は問題ない。軽度の円背があるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。簡単な家事は自分で行っており、家の中で過ごすことが多かった。近所に住む長女が時々、Aさんの様子を見に来ていた。 ある日、Aさんは自宅の階段を踏み外して転落し、横向きになったまま動けなくなったところを訪問してきた長女に発見され、救急車で病院に運ばれ、右大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)と診断された。そのまま入院し、緊急手術を行うことになった。 手術後14日。Aさんは、回復期リハビリテーション病棟のトイレ付きの個室に移動した。Aさんは歩行訓練を行っているが、立ち上がるときにバランスを崩しやすく「夜トイレに行こうとしてベッドから立ち上がるときに、ふらふらする。また転んでしまうのが怖い」と言っている。 このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.ポータブルトイレを置く。

-

2.ベッドに移動介助バーを付ける。

-

3.ベッドの頭部側を45度挙上する。

-

4.夜間はヒッププロテクターを装着する。

- 解答・解説

-

Aさんは円背のために重心が後方に寄り、立ち上がり時にバランスを取ることがやや難しい状態です。

1.(×)ポータブルトイレを設置しても、立ち上がりの際のふらつきは改善されません。また、ADL拡大を妨げることにもなるため不適切です。

2.(○)ベッドに移動介助バーを付けることで、立ち上がりの不安定性改善や転倒予防の効果が期待できます

3.(×)ベッドの頭部側45度挙上は、起き上がりやすさには有効ですが、立ち上がりやすさには影響しません。

4.(×)ヒッププロテクターの装着は、転倒時の大腿骨頸部骨折の予防には有効ですが、転倒自体を予防することが優先されます。

第99問

Aさん(75歳、女性)は、1人暮らし。高血圧症(hypertension)の内服治療をしているが、その他に既往歴はない。認知機能は問題ない。軽度の円背があるが、日常生活動作〈ADL〉は自立している。簡単な家事は自分で行っており、家の中で過ごすことが多かった。近所に住む長女が時々、Aさんの様子を見に来ていた。 ある日、Aさんは自宅の階段を踏み外して転落し、横向きになったまま動けなくなったところを訪問してきた長女に発見され、救急車で病院に運ばれ、右大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)と診断された。そのまま入院し、緊急手術を行うことになった。 Aさんの退院日が決定した。看護師は、Aさんの退院前の指導を行うことになった。Aさんから「医師から骨がもろくなっていると言われました。これ以上悪くならないように何をすればよいでしょうか」と質問があった。 Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

-

1.「体操は控えましょう」

-

2.「炭酸飲料を飲みましょう」

-

3.「果物を積極的に摂りましょう」

-

4.「日光を浴びるようにしましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)運動(特に骨に適度な振動が加わる運動)は、骨吸収と骨形成のバランスを保つことにつながり、骨密度を増加させます。

2.(×)炭酸飲料と骨密度の増減との因果関係はないと考えられます。

3.(×)バランス良い食事が大切であり、果物の摂取も必要ですが、乳製品や魚類、キノコ類、納豆などに比べると優先度は低くなります。

4.(○)日光を浴びることにより体内で合成されるビタミンDは、骨の主要成分であるカルシウムの腸管での吸収を促進します。

第100問

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。 現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症(hypertrophic pyloric stenosis)が疑われ入院した。 身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。 検査所見:白血球9,600/μL。Na 131mEq/L、K 3.4mEq/L、Cl 86mEq/L、CRP 0.1mg/dL。 Aちゃんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

-

1.脱水症(dehydration)は軽度である。

-

2.非胆汁性嘔吐である。

-

3.炎症反応の上昇がある。

-

4.出生後の体重増加は良好である。

- 解答・解説

-

肥厚性幽門狭窄症は、幽門筋の肥厚により幽門管の内腔が閉塞する病態です。原因は明らかになっていませんが、遺伝的要因が関与している可能性が高いと考えられています。

1.(×)哺乳のたびに嘔吐を繰り返し、排尿がみられず、大泉門が陥凹し、ツルゴール(皮膚の張り)が低下していることなどから、脱水症は中等度以上と判定されます。

2.(○)胆汁は幽門より肛門側の十二指腸乳頭から分泌されるため、幽門の狭窄により通過障害をきたす肥厚性幽門狭窄症では、吐物に胆汁が含まれず白色となります。

3.(×)白血球やCPRの値は基準範囲内であり、発熱もみられないことから、炎症反応の上昇はないと考えられます。

4.(×)一般的に新生児の体重増加量は25~30g/日ですが、Aちゃんは生後3週で310gの増加しかみられないことから、体重増加は不良だといえます。

第101問

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。 現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症(hypertrophic pyloric stenosis)が疑われ入院した。 身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。 検査所見:白血球9,600/μL。Na 131mEq/L、K 3.4mEq/L、Cl 86mEq/L、CRP 0.1mg/dL。 検査の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。Aちゃんは直ちに絶飲食となり、経鼻胃管が留置され、持続点滴静脈内注射が開始された。担当医師と家族とが治療方針を話し合った結果、全身状態が安定したあとに手術をする方針になった。 Aちゃんの術前看護で正しいのはどれか。

-

1.浣腸を1日2回行う。

-

2.尿量の測定は不要である。

-

3.経鼻胃管は自然開放とする。

-

4.Aちゃんを抱っこすることは禁忌である。

- 解答・解説

-

肥厚性幽門狭窄症は、幽門筋の肥厚により幽門管の内腔が閉塞する病態です。原因は明らかになっていませんが、遺伝的要因が関与している可能性が高いと考えられています。

1.(×)肥厚性幽門狭窄症は胃の出口である幽門が狭窄する疾患であり、大腸とは直接関連しないため、浣腸の必要はありません。

2.(×)入院時に中等度の脱水がみられ、経鼻胃管と持続点滴静脈内注射が開始されていることから、尿量を測定してin-out(水分出納)バランスをチェックすることが大切です。

3.(○)幽門の狭窄により嘔吐が生じやすい状態であるため、経鼻胃管を自然開放して胃内容物を体外へ排出し、嘔吐を防ぐ必要があります。

4.(×)抱っこすることで上体を挙上する姿勢となるため、推奨される体位となります。また、母親や児の安心のためにも抱っこは重要です。

第102問

Aちゃん(生後3週)は、在胎40週、3,070gで出生した。生後5日で退院し、退院時の体重は3,080gであった。完全母乳栄養である。 現病歴:5日前から嘔吐があり、次第に哺乳のたびに噴水状に嘔吐するようになった。今朝も嘔吐があり、吐物は白色である。排尿もないため家族に連れられ来院した。Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症(hypertrophic pyloric stenosis)が疑われ入院した。 身体所見:体重3,380g、体温36.7℃。脈拍120/分、整。血圧74/52mmHg。大泉門は陥凹、皮膚のツルゴールは低下、上腹部は軽度膨隆。 検査所見:白血球9,600/μL。Na 131mEq/L、K 3.4mEq/L、Cl 86mEq/L、CRP 0.1mg/dL。 検査の結果、Aちゃんは肥厚性幽門狭窄症と診断された。 入院後3日。Aちゃんは全身状態が安定し、全身麻酔下で腹腔鏡を用いた粘膜外幽門筋切開術(Ramstedt〈ラムステッド〉手術)を受けた。 術後の看護で適切なのはどれか。

-

1.授乳前後の排気

-

2.人工乳への変更

-

3.予防接種の計画立案

-

4.腸管の縫合不全の観察

- 解答・解説

-

肥厚性幽門狭窄症は、幽門筋の肥厚により幽門管の内腔が閉塞する病態です。原因は明らかになっていませんが、遺伝的要因が関与している可能性が高いと考えられています。

1.(○)嘔吐や嘔吐時の誤嚥防止が重要であり、授乳前後には十分に排気を行って吐乳のリスクを下げることが適切です。

2.(×)体重増加不良の原因は肥厚性幽門狭窄症により母乳が摂取できなかったことであり、人工乳への変更を考慮する必要はありません。

3.(×)今回の手術と予防接種には直接的な関連がないため、術後の看護として予防接種の計画立案を行う必要はありません。

4.(×)ラムステッド手術は厚くなった幽門筋を切開して広げる手術であり、腸管の縫合は行っていません。

第103問

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され、去痰薬が処方された。 診察後、家庭でのケアについてAちゃんの母親に指導することになった。 看護師の指導で適切なのはどれか。

-

1.「1回に飲むミルクの量を多くしてください」

-

2.「哺乳前に鼻水を器具で吸引してあげてください」

-

3.「去痰薬は、ミルクを飲んだ後に飲ませてください」

-

4.「授乳後は仰向けで寝かせてください」

- 解答・解説

-

1.(×)1回量を増やすと、咳嗽に伴う嘔吐を引き起こしやすくなります。哺乳量の低下もみられないことから、月齢に合った量を与えることが適切です。

2.(○)RSウイルス感染症では、鼻汁が多く分泌されるため鼻閉が起こりやすくなります。ミルクを飲みやすくするために、哺乳前に鼻水を吸引することが適切です。

3.(×)哺乳後に与薬すると、曖気(げっぷ)に伴って吐き出してしまう可能性が高くなります。また、お腹がいっぱいになることで、薬を飲んでくれなくなる可能性もあります。したがって、哺乳前の空腹時に与薬することが適切です。

4.(×)授乳後は側臥位とし、嘔吐による窒息を防ぎます。

第104問

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され、去痰薬が処方された。 Aちゃんは、発熱が続き、哺乳量が減ってきたため2日後に再度来院した。来院時、体温39.4℃、呼吸数60/分、脈拍154/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(room air)、口唇色と顔色はやや不良であった。胸部エックス線撮影で肺炎像は認められない。Aちゃんは、経口摂取不良と呼吸困難のため、母親が付き添って入院することとなった。酸素吸入と点滴静脈内注射が開始された。 入院前のAちゃんについて母親から収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

-

1.去痰薬の内服状況

-

2.最終排尿の時間

-

3.皮膚掻痒の有無

-

4.排便の状況

- 解答・解説

-

1.(×)去痰薬の内服状況が病状悪化の原因に影響するとは考えられないため、聴取すべきではありますが優先度は低くなります。

2.(○)発熱が続き、哺乳量が低下して経口摂取不良となっていることから、脱水の程度を把握することが最も重要だと考えられます。最終排尿の時間を確認することが優先されます。

3.(×)RSウイルス感染症と皮膚掻痒に、直接的な関連はありません。

4.(×)下痢や腸閉塞の有無を確認することも大切ですが、優先度は低くなります。

第105問

Aちゃん(5か月、女児)は、父親(会社員)、母親(主婦)、兄のB君(3歳)と4人家族である。近所に祖父母が住んでいる。Aちゃんは3日前から鼻汁と咳嗽があり、昨日夕方より39℃の発熱がみられ小児科外来を受診した。自宅で哺乳量の低下はなく、1日に1、2回咳嗽とともに嘔吐がみられていた。来院時、体温39.3℃、呼吸数45/分、脈拍142/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)であった。診察と検査の結果、RSウイルスによる急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され、去痰薬が処方された。 入院後7日、Aちゃんは症状が軽快し、哺乳量も増加して翌日の金曜日に退院が決定した。母親は「Aはだいぶ元気になりました。でもBが泣いたり、かんしゃくをおこしたりすることが増えているようです。どうしたらいいでしょう」と看護師に相談した。入院中、土曜日、日曜日は父親がB君の世話をしており、平日は祖父母が世話をしているとのことであった。退院時、父親は休暇をとりAちゃんと母親を迎えに来る予定である。 母親への看護師の対応として適切なのはどれか。

-

1.「B君のかかりつけ医に相談しましょう」

-

2.「B君の保育所への入所を検討しましょう」

-

3.「B君に関わる時間をたっぷりとりましょう」

-

4.「お兄ちゃんだから頑張りなさいと伝えましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)B君は現在、母親不在のため一時的に不安定な心理状態になり、いわゆる赤ちゃん返り(幼児退行)を起こしていると考えられます。母親との時間を設けることが第一の対処方法であり、この時点でかかりつけ医への相談を促す必要はありません。

2.(×)現時点では、保育所への入所よりも、母親との関係性を充実させたほうがB君の不安が解消されると考えられます。

3.(○)母親と一緒に落ち着いて過ごすことで安心感が得られ、B君の精神的安定につなげることができる適切な対応です。

4.(×)我慢を強いるのではなく、B君の不安を母親がしっかりと受け止められるような支援が望まれます。

-

-

第106問

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。 Aさんへの看護で最も適切なのはどれか。

-

1.坐位になるよう勧める。

-

2.シャワー浴を勧める。

-

3.食事摂取を促す。

-

4.呼吸法を促す。

- 解答・解説

-

1.(×)安楽な体位を勧めますが、坐位である必要はありません。また、陣痛発作時の産痛と努責感が強い中で坐位になると、それらのコントロールが難しくなり、かえってつらい思いをすることになりかねません。

2.(×)陣痛が強く、努責感を訴えている状態では移動も困難であり、シャワー浴を無理に勧める必要はありません。

3.(×)エネルギー補給も大切ですが、本人が食べたくない状態で無理に摂取する必要はありません。

4.(○)呼吸を止めて全身に力を入れているため、陣痛時に呼吸法を促して痛みや緊張を和らげることが最も適切です。

第107問

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。 Aさんは16時15分、3,300gの男児を経腟分娩で出産した。Apgar〈アプガー〉スコアは1分後9点。胎盤娩出直後から凝血の混じった暗赤色の性器出血が持続している。この時点での出血量は600mL。臍高で柔らかい子宮底を触れた。脈拍90/分、血圧116/76mmHg。意識は清明。Aさんは「赤ちゃんの元気な泣き声を聞いて安心しました」と言っている。 このときの看護師のAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.子宮底の輪状マッサージを行う。

-

2.膀胱留置カテーテルを挿入する。

-

3.水分摂取を促す。

-

4.全身清拭を行う。

- 解答・解説

-

1.(○)血液の性状や柔らかい子宮底などの所見から、弛緩出血が疑われます。子宮底の輪状マッサージを行って子宮筋を刺激し、子宮復古(子宮収縮)を促進することが適切です。

2.(×)膀胱充満は子宮復古を阻害する要因となりますが、カテーテル留置では感染リスクがあることから、導尿による排泄を試みます。

3.(×)循環動態を維持する目的であれば、点滴による輸液が検討されます。

4.(×)清潔を目的としたケアは、全身の状態が安定した後に行います。

第108問

Aさん(30歳、初産婦)は妊娠39週3日で陣痛発来し、4時に入院した。その後、陣痛が増強して順調な分娩進行と診断されて、11時45分の診察で子宮口が8cm開大となった。看護師が12時に昼食を配膳にいくとAさんは額に汗をかいて、側臥位で「陣痛がつらくて何も飲んだり食べたりしたくありません」と言っている。陣痛発作時は強い産痛と努責感を訴え、目を硬く閉じて呼吸を止めて全身に力を入れている。 Aさんの分娩経過は以下のとおりであった。 2時00分 陣痛周期10分 4時00分 入院 15時00分 分娩室入室 15時30分 子宮口全開大 16時00分 自然破水 16時15分 児娩出 16時30分 胎盤娩出 Aさんの分娩所要時間はどれか。

-

1.12時間30分

-

2.14時間15分

-

3.14時間30分

-

4.16時間30分

- 解答・解説

-

分娩所要時間とは、分娩開始(陣痛周期10分以内)から分娩終了(胎盤娩出)までの合計時間です。Aさんの分娩開始は2時00分であり、分娩終了は16時30分であることから、分娩所要時間は14時間30分となります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第109問

Aさん(32歳、男性)は、仕事上のストレスを抱えていた際に知人から誘われ、覚せい剤を常用するようになり逮捕された。保釈後、薬物依存症の治療を受けることができる精神科病院に入院し、治療プログラムに参加することになった。 入院時のAさんへの看護師の対応として適切なのはどれか。

-

1.二度と使用しないと約束させる。

-

2.回復が期待できる病気であることを伝える。

-

3.使用をやめられなかったことに対する反省を促す。

-

4.自分で薬物を断ち切る強い意志を持つように伝える。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんと看護師が信頼関係を構築する前であり、いきなり約束を強要するような対応は不適切です。また、薬物依存症において、約束による強制やコントロールの効果は期待できません。

2.(○)回復が期待できると伝えることは、患者の治療に対する意欲を引き出す援助となります。

3.(×)自尊心が低下している患者に対して責任を追及して反省を促すことは、薬物依存からの脱却にはつながらないばかりか、さらなる気分の落ち込みや自信喪失につながります。

4.(×)本人の意志だけでは解決できず、繰り返してしまうのが依存症の特徴です。

第110問

Aさん(32歳、男性)は、仕事上のストレスを抱えていた際に知人から誘われ、覚せい剤を常用するようになり逮捕された。保釈後、薬物依存症の治療を受けることができる精神科病院に入院し、治療プログラムに参加することになった。 入院2週後、Aさんは病棟生活のルールを守ることができず、それを注意した看護師に対して攻撃的になることがあった。別の看護師がAさんに理由を尋ねると「指図するような話し方をされると、暴力的だった父親を思い出し、冷静でいられなくなる」と話した。 このときAさんに起こっているのはどれか。

-

1.転移

-

2.逆転移

-

3.躁的防衛

-

4.反動形成

- 解答・解説

-

1.(○)注意されたことをきっかけとして、過去の暴力的だった父親に対する感情が呼び起こされ、その攻撃的な感情が看護師に移し替えられていることから、転移(陰性転移)であると考えられます。

2.(×)逆転移は、医療者側から患者に対して、無意識に感情的な反応を返してしまうことです。

3.(×)躁的防衛は、うつ状態の不安な感情に耐えられず、無理に明るく楽しそうに振る舞うことで自分を守ろうとするものです。

4.(×)反動形成は、自分が抱いている受け入れられない欲求や感情に抵抗するため、それとはまったく逆の行動や態度を取ることです。

第111問

Aさん(32歳、男性)は、仕事上のストレスを抱えていた際に知人から誘われ、覚せい剤を常用するようになり逮捕された。保釈後、薬物依存症の治療を受けることができる精神科病院に入院し、治療プログラムに参加することになった。 入院後1か月、Aさんは「正直に言うと、今も覚せい剤を使いたいという気持ちがある。もし誘いがあったら、使いたい気持ちを抑えきれないだろう」と悩みを打ち明けた。 Aさんの状態のアセスメントとして適切なのはどれか。

-

1.否認

-

2.共依存

-

3.身体依存

-

4.精神依存

-

5.離脱症状

- 解答・解説

-

1.(×)否認は、現実を受け入れることができず、心を閉ざして認識しないようにすることです。

2.(×)共依存は、特定の相手と過剰に依存し合い、その関係性にとらわれている状態のことです。

3.(×)身体依存は、薬物の長期使用により、摂取をやめることで離脱症状が生じることです。覚醒剤の場合は、特に強烈な精神依存が問題となります。

4.(○)精神依存とは、薬物を連用することで、薬物への欲求や、入手するための行動を起こしたい気持ちに駆られることです。Aさんは、自らが精神依存の状態であることを認めています。

5.(×)離脱症状は、発汗や手のふるえ、イライラ、振戦せん妄など、薬物の急な使用中止により生じる種々の身体的・精神的症状です。

第112問

Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害(bipolar disorder)と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。 入院時、AさんのBMIは29.5。この数日は食事をとっていなかった。入院後も興奮状態がおさまらず、壁に頭を打ちつけはじめたため、医師から抗精神病薬の点滴静脈内注射と身体的拘束の指示がでた。 身体的拘束中のAさんの看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.水分摂取は最小限にする。

-

2.肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism)を予防する。

-

3.頻回に様子を見に来ることを伝える。

-

4.身体的拘束の原因となった行為を一緒に振り返る。

-

5.興奮状態が落ち着いたら看護師の判断で身体的拘束を解除する。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは数日食事を摂っておらず、脱水傾向にあると考えられることから、水分摂取を促すことが適切です。

2.(○)身体的拘束により、肺血栓塞栓症を発症するリスクが高くなります。医師の指示に基づき、下肢の運動、体位変換、水分補給などの予防的ケアを実施することが適切です。

3.(○)身体的拘束中の患者は、苦痛や怒り、不安などで非常に不安的な精神状態となります。安心感を与える声かけや、約束を守る態度は、信頼関係の構築にもつながる重要な対応です。

4.(×)興奮状態にある患者は、冷静に自身の行動を振り返ることが困難であると考えられます。選択肢のような働きかけで、かえって興奮が高まるおそれもあるため、まずは状態の安定を優先させます。

5.(×)身体的拘束の解除は、医師の判断で行われます。身体的拘束中は循環障害や皮膚障害などのリスクもあるため、頻回な観察が必要です。

第113問

Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害(bipolar disorder)と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。 入院後1週、身体的拘束は解除された。Aさんは常に動き回り、他の患者への過干渉が続いている。食事中に立ち上がりホールから出ていこうとするため、看護師が止めると強い口調で言い返してくる。Aさんは「ゲーム関連の仕事を探したい。早く退院させろ」と1日に何度も看護師に訴えるが、主治医は退院を許可していない。 Aさんへの対応で適切なのはどれか。

-

1.休息できる場所へ誘導する。

-

2.過干渉となる理由を確認する。

-

3.退院後は家族と暮らすように提案する。

-

4.仕事に必要なスキルについて話し合う。

- 解答・解説

-

Aさんの身体的拘束が解除されていることから、急性期の興奮状態は鎮まっていると推察されますが、他の患者への過干渉や看護師に対する態度などから躁状態にあると思われます。

1.(○)易刺激性の状態にあると考えられるため、静かな休息できる場所へ誘導して落ち着かせることが適切です。

2.(×)Aさんの興奮をさらに煽る可能性があるため、不適切な対応です。

3.(×)退院後の具体的な提案などは時期尚早であり、家族の話で刺激するとさらに状態が悪化することも考えられます。

4.(×)仕事に必要なスキルなど退院後の生活については、状態が落ち着いた後に時間をかけて検討します。

第114問

Aさん(35歳、男性)は1人暮らし。両親は他県に住んでいる。30歳のときに双極性障害(bipolar disorder)と診断され、これまでに4回の入退院を繰り返している。給料をインターネットゲームの利用料金で度々使い果たし、それが原因で両親と何度も口論になったことがある。仕事では同僚とトラブルを起こすたびに転職を繰り返しており、今回も同僚と口論になり自ら退職した。Aさんは「前の職場の同僚に嫌がらせをしてやる」と母親に電話をかけ、心配した両親が一緒に精神科病院を受診した。診察室では多弁で大きな声を出し、椅子を蹴るなどの行為がみられた。医師の診察の結果、入院して治療することになった。 入院後2か月、Aさんの状態は落ち着き、退院に向けての準備が進められている。Aさんは、「会社で同僚と言い合いになってこれまでも仕事を変わってきた。そのたびに調子が悪くなって、何度も入院した。家族と言い合いをしたぐらいで近所から苦情があって、嫌になって引っ越した」と看護師に訴えた。 Aさんの退院に向けて連携をとる機関はどれか。

-

1.警察

-

2.保健所

-

3.保護観察所

-

4.地域活動支援センター

- 解答・解説

-

1.(×)警察への通報履歴などはなく、犯罪に関与したエピソードもみられません。退院に向けて連携する機関としては不適切です。

2.(○)地域の保健所は障害福祉サービスを受ける際の窓口であり、保健師や精神保健福祉士などの専門職が、生活や社会復帰に向けた幅広い相談に対応しています。

3.(×)医療観察法による処遇を受けている精神障害者であれば、保護観察所に所属する社会復帰調整官と連携する可能性がありますが、Aさんは該当しません。

4.(○)地域活動支援センターは「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設」(障害者総合支援法第5条27)であり、Aさんの退院に向けて連携する適切な機関だといえます。

※本問について、厚生労働省は「複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する」と発表しました。

第115問

Aさん(37歳、男性)は妻(40歳、会社員)と2人暮らし。筋強直性ジストロフィー(myotonic dystrophy)で週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。Aさんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。 訪問看護と訪問介護の担当者、Aさんと妻を含めた退院前カンファレンスが開催された。妻から「夜間に停電になったらどうすればよいですか」と発言があった。 このときの妻への訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.電動式でない車椅子を購入するよう勧める。

-

2.訪問看護事業所が発電機を貸し出すと伝える。

-

3.バッグバルブマスクでの用手換気の指導を行う。

-

4.停電時にハザードマップを確認するよう提案する。

- 解答・解説

-

1.(×)電動式車椅子は充電式バッテリーが付いているため、一時的に停電になったとしても使用可能であり、他の車椅子を用意する必要はありません。

2.(×)訪問看護事業所が、すべての利用者に発電機を貸し出すことは不可能です。非常用電源の確保については、自治体や電力会社、医療機器供給会社などに相談することが適切です。

3.(○)停電時に備えて、電源が必要ないバッグバルブマスクによる用手換気を正しく実施できるよう指導しておくことが適切です。

4.(×)ハザードマップは、自然災害による被害の軽減や防災対策に資するものであり、単なる停電時に必要になるとは考えづらいでしょう。

第116問

Aさん(37歳、男性)は妻(40歳、会社員)と2人暮らし。筋強直性ジストロフィー(myotonic dystrophy)で週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。Aさんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。 退院前カンファレンスで、訪問介護の担当者から、これまでと同様に退院後も昼食の準備と後始末、口腔ケア、入浴介助を行う予定と発言があった。訪問看護師は訪問介護の担当者に、Aさんの状態の変化に気付いたら連絡がほしいと協力を求めた。 訪問介護の担当者に説明するAさんの状態の変化で、特に注意が必要なのはどれか。

-

1.傾眠傾向

-

2.眼の充血

-

3.口腔内の乾燥

-

4.食事摂取量の低下

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんにおいて、中枢神経症状の一つである傾眠は、筋強直性ジストロフィーの進行や低酸素血症となる可能性を示唆します。そのため、訪問介護の担当者に注意深い観察を依頼します。

2.(×)筋強直性ジストロフィーでは、白内障や網膜色素変性症などが起こる可能性はありますが、眼の充血は特に注意が必要な症状とはいえません。

3.(×)口腔内が乾燥していると誤嚥や感染などのリスクが高まるため、口腔ケアを十分に行う必要はありますが、注意する優先度が特に高いとはいえません。

4.(×)食事摂取量の低下は嚥下障害などを示唆しますが、注意する優先度が特に高いとはいえません。

第117問

Aさん(37歳、男性)は妻(40歳、会社員)と2人暮らし。筋強直性ジストロフィー(myotonic dystrophy)で週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。Aさんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。 退院後1週、訪問看護師はAさんの鼻根部の皮膚に発赤があることに気付いた。 訪問看護師の妻への対応で適切なのはどれか。

-

1.「鼻マスクに変更しましょう」

-

2.「発赤部位は洗わないようにしましょう」

-

3.「人工呼吸器の装着時間は短くしましょう」

-

4.「フェイスマスクのベルトは指が2本入る程度に固定しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)鼻マスクはフェイスマスクよりも換気量が低下する可能性があり、安易に変更を勧めることは不適切です。また、鼻マスクに変更しても、適切に使用しなければ同様の症状が起こることもあります。

2.(×)清潔を保つため、刺激しすぎないよう優しく洗浄します。

3.(×)人工呼吸器の装着や使用時間は医師の指示に基づくため、看護師独自の判断による時間変更は不適切です。

4.(○)フェイスマスクのベルトに圧迫されることで、皮膚トラブル(医療関連機器圧迫創傷)が生じる場合があります。ベルトと皮膚との間の適度なゆとりは指2本分程度であり、装着方法について再度確認することが適切です。

第118問

Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞(cerebral infarction)を発症し左半身麻痺の後遺症がある。杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。 身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。 バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht 50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na 150mEq/L、K 3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP 0.01mg/dL。胸部エックス線写真に異常なし。 Aさんの状態をアセスメントするために、外来看護師が収集すべき情報で優先度が高いのはどれか。

-

1.口渇感

-

2.呼吸音

-

3.尿比重

-

4.腹部膨満感

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは水欠乏性脱水をきたしていると考えられますが、呼びかけに対する反応が遅いことや、高齢者は口渇感を感じにくいことなどから、優先度は低くなります。

2.(×)SpO2は98%であり、白血球やCRPの上昇もみられず、胸部X線撮影で異常が認められないことなどから、呼吸器系の異常は否定的です。

3.(○)水欠乏性脱水では高張尿となり、尿比重が高くなります。収集すべき情報として優先度が高いのは、水分摂取量や腎機能を反映する尿比重です。

4.(×)腹部膨満感は、腹水の貯留や腸閉塞、尿閉などで生じます。

第119問

Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞(cerebral infarction)を発症し左半身麻痺の後遺症がある。杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。 身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。 バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht 50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na 150mEq/L、K 3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP 0.01mg/dL。胸部エックス線写真に異常なし。 Aさんは入院となり、点滴静脈内注射が開始された。入院当日の夜間、Aさんは「ここはどこか、家に帰る」などと言い、点滴ラインを触ったり杖を使わずにトイレに1人で行こうとしたりして落ち着かず、ほとんど眠っていなかったと夜勤の看護師から日勤の看護師に申し送りがあった。 日勤でAさんを受け持つ看護師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.時計をAさんから見える場所に置く。

-

2.主治医にAさんの退院について相談する。

-

3.日中はAさんにスタッフステーションで過ごしてもらう。

-

4.点滴ラインがAさんの視界に入らないようにする。

-

5.日中はAさんの病室の窓のカーテンを閉めておく。

- 解答・解説

-

Aさんは、入院という環境の変化から、せん妄や一時的な認知機能の低下をきたしていると考えられます。

1.(○)時計やカレンダーをAさんから見える場所に置くことで、日付や時間を把握しやすくなり、見当識が保たれます。

2.(×)せん妄は一時的であり、体調の改善とともに軽快します。退院して治療を中断する必要はありません。

3.(×)Aさんに起こっているのは夜間せん妄であり、適切な対応ではありません。日中は落ち着いた環境で過ごすことが望ましく、スタッフステーションは適切ではありません。

4.(○)点滴ラインの自己抜去リスクが高い状態であるため、視界から外すことが適切です。

5.(×)昼夜逆転の状態を改善するためにも、日中は窓のカーテンを開けておきます。

第120問

Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞(cerebral infarction)を発症し左半身麻痺の後遺症がある。杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。 身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。 バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)。 検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht 50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na 150mEq/L、K 3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP 0.01mg/dL。胸部エックス線写真に異常なし。 入院から1週が経過し、Aさんのバイタルサインなどは正常となり、食事も摂取できるようになった。Aさんの妻は「先生からそろそろ退院できるといわれましたが、夫はほとんどベッド上で過ごしており、トイレまで歩けそうにありません。これで退院できるか不安です」と看護師に話した。現在のAさんの日常生活動作〈ADL〉は、起立時にふらつきがみられ、歩行は不安定である。ポータブルトイレを使用して排泄している。 現在のAさんの状況から、退院に向けて看護師が連携する者で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.薬剤師

-

2.民生委員

-

3.管理栄養士

-

4.理学療法士

-

5.介護支援専門員

- 解答・解説

-

1.(×)退院時の服薬指導は薬剤師が行いますが、妻の訴えに対応する連携ではありません。

2.(×)民生委員は、地域の社会福祉に関する相談を受けたり、援助を行ったりします。

3.(×)食事は摂取できており、特に問題がみられないことから、この時点で管理栄養士と連携する必要はありません。

4.(○)起立時のふらつきや不安定な歩行がみられるため、リハビリテーションに関して理学療法士と連携することが適切です。

5.(○)入院前と比較してADLが低下した状態であるため、介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携して在宅での介護保険サービスの内容を調整する必要があります。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]