午前

-

第1問

平成30年(2018年)の日本の総人口に最も近いのはどれか。

-

1.1億人

-

2.1億600万人

-

3.1億2,600万人

-

4.1億4,600万人

- 解答・解説

-

1.(×)日本の総人口が1億人を超えたのは昭和42年(1967年)であり、それ以降1億人を下回ったことはありません。

2.(×)1970年代前半には1億600万人を突破しています。

3.(○)平成30年(2018年)10月1日における日本の総人口は、1億2644万人3000人です。日本の総人口は平成27年(2015年)辺りから減少傾向にあり、2050年には約9500万人にまで減少すると推計されています。

4.(×)日本の総人口が1億4600万人に達したことはありません。

第2問

平成29年(2017年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病はどれか。

-

1.新生物〈腫瘍〉

-

2.呼吸器系の疾患

-

3.消化器系の疾患

-

4.内分泌、栄養及び代謝疾患

- 解答・解説

-

平成29年(2017年)の患者調査における外来受療率(人口10万対)で最も多い傷病は「消化器系の疾患」(1020)でした。「消化器系の疾患」の分類として「う蝕」(219)や「歯肉炎及び歯周疾患」(370)も含まれています。また、外来受療率の第2位は「循環器系の疾患」(702)、第3位は「筋骨格系及び結合組織の疾患」(692)でした。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第3問

大気汚染物質はどれか。

-

1.フロン

-

2.カドミウム

-

3.メチル水銀

-

4.微小粒子状物質(PM2.5)

- 解答・解説

-

1.(×)フロンは、オゾン層破壊の原因となる物質です。

2.(×)カドミウムは、四大公害病の一つであるイタイイタイ病の原因物質です。一般排水基準における有害物質として許容限度が定められています。

3.(×)メチル水銀は、四大公害病の一つである水俣病の原因物質です。一般排水基準における有害物質(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物)として許容限度が定められています。

4.(○)微小粒子状物質(PM2.5)は、浮遊粒子状物質(SPM)のうち粒径2.5μm以下のものを指します。PM2.5は、SPMよりさらに肺の奥まで侵入しやすく、呼吸器系や循環器系への影響が大きいと考えられており、環境基準が設けられている大気汚染物質です。

第4問

要介護認定の申請先はどれか。

-

1.市町村

-

2.診療所

-

3.都道府県

-

4.介護保険審査会

- 解答・解説

-

1.(○)要介護認定の申請先は、市町村です。介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置されています。

2.(×)診療所の医師が主治医である場合は、市町村からの依頼により主治医が意見書を作成します。

3.(×)都道府県は、地方自治体による介護保険事業の運営が円滑に行われるよう、必要な助言や適切な援助を行います。

4.(×)介護保険審査会は、保険給付などに関する不服による審査請求について、審査・裁決を行う機関です。

第5問

看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。

-

1.20歳未満の者

-

2.海外に居住している者

-

3.罰金以上の刑に処せられた者

-

4.伝染性の疾病にかかっている者

- 解答・解説

-

保健師助産師看護師法第9条において、「罰金以上の刑に処せられた者」は看護師免許の付与における欠格事由の一つとされています。そのほか、「保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」が該当します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第6問

出生時からみられ、生後4か月ころに消失する反射はどれか。

-

1.手掌把握反射

-

2.足底把握反射

-

3.パラシュート反射

-

4.Babinski〈バビンスキー〉反射

- 解答・解説

-

1.(○)手掌把握反射は、出生時からみられ、生後4か月ごろに消失する原始反射の一つであり、手掌に触れると指を握り締める反応です。

2.(×)足底把握反射は、出生時からみられ、生後10~12か月ごろに消失する原始反射の一つであり、足底に触れると全趾が底屈する反応です。

3.(×)パラシュート反射は、生後6か月ごろに出現して生涯続くため、原始反射ではありません(姿勢反射の一つ)。

4.(×)Babinski反射は、出生時からみられ、1~2歳で消失する原始反射の一つであり、これ以降にみられる場合は錐体路障害が疑われます。

第7問

平成30年(2018年)の学校保健統計調査における学童期の異常被患率で最も高いのはどれか。

-

1.高血圧

-

2.摂食障害

-

3.心電図異常

-

4.むし歯(う歯)

- 解答・解説

-

1.(×)高血圧は、学童期での被患率が低いため、学校保健統計調査の調査項目に含まれていません。

2.(×)摂食障害は、学童期の被患率が低いため、学校保健統計調査の調査項目に含まれていません。

3.(×)学童期の心電図異常は2%台です。

4.(○)学童期のむし歯(う歯)は近年減少傾向にありますが、依然として40%台と被患率が最も高くなっています。次に多いのは裸眼視力の低下です。

第8問

ハヴィガースト,R.J.(Havighurst,R.J.)が提唱する老年期の発達課題はどれか。

-

1.子どもを育てる。

-

2.退職と収入の減少に適応する。

-

3.社会的責任をともなう行動を望んでなしとげる。

-

4.男性あるいは女性としての社会的役割を獲得する。

- 解答・解説

-

1.(×)子育ては、壮年期の発達課題に該当します。

2.(○)退職と収入減少への適応は、老年期の発達課題です。体力や健康の衰退への適応や、配偶者の死に対する適応なども老年期の発達課題とされています。

3.(×)社会的責任を伴う行動を望んで成し遂げることは、青年期の発達課題です。

4.(×)男性あるいは女性としての社会的役割を獲得することは、青年期の発達課題です。

第9問

平成30年(2018年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。

-

1.10%

-

2.30%

-

3.50%

-

4.70%

- 解答・解説

-

平成30年(2018年)の国民生活基礎調査において、全国の世帯総数は5099万1000世帯であり、65歳以上の者のいる世帯数は2492万7000世帯で、全世帯に占める割合は48.9%となっています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第10問

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

-

1.診療所

-

2.保健所

-

3.地域包括支援センター

-

4.訪問看護ステーション

- 解答・解説

-

1.(×)診療所は医療法で規定されており、開設主体は個人、法人、国などさまざまです。

2.(○)地域保健法第5条において、都道府県、政令指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区が保健所を設置することとされています。

3.(×)地域包括支援センターは、介護保険法で規定されています。

4.(×)訪問看護ステーションは、健康保険法や介護保険法で規定されています。

第11問

後頭葉にあるのはどれか。

-

1.嗅覚野

-

2.視覚野

-

3.聴覚野

-

4.体性感覚野

- 解答・解説

-

大脳皮質には、さまざまな領野が機能的に局在しています。

1.(×)嗅覚野は、側頭葉にあります。

2.(○)視覚野は後頭葉にあり、網膜で感知された視覚情報を受け取ります。

3.(×)聴覚野は、側頭葉にあります。

4.(×)体性感覚野は頭頂葉の中心後回にあり、末梢神経で感知された感覚を受け取ります。

第12問

胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。

-

1.ガストリン

-

2.セクレチン

-

3.胃抑制ペプチド

-

4.コレシストキニン

- 解答・解説

-

1.(○)ガストリンは、胃幽門部のG細胞から分泌される消化管ホルモンです。胃酸やペプシノーゲンの分泌促進作用や胃運動促進作用を有します。

2.(×)セクレチンは、十二指腸上部のS細胞から分泌され、膵液分泌を促進し、胃酸分泌を抑制します。

3.(×)胃抑制ペプチドは、十二指腸上部から分泌され、胃液分泌を抑制し、インスリン分泌を促進します。

4.(×)コレシストキニンは、十二指腸上部から分泌され、膵酵素分泌促進作用や胆嚢収縮作用を有します。

第13問

キューブラー・ロス,E.(Kubler-Ross,E.)による死にゆく人の心理過程で第5段階はどれか。

-

1.怒り

-

2.否認

-

3.死の受容

-

4.取り引き

- 解答・解説

-

キューブラー・ロスが提唱した「死にゆく人の心理過程」は5段階に分かれており、第1段階:否認、第2段階:怒り、第3段階:取り引き、第4段階:抑うつ、第5段階:受容とされています。ただし、心理過程は段階的に一方向へ移行するのではなく、重なり合ったり、行ったり来たりを繰り返しながら進み、すべての人が必ずしも受容に至るとは限らないとされています。

1.(×)怒りは、第2段階です。

2.(×)否認は、第1段階です。

3.(○)死の受容は第5段階に該当し、自らの死を受入れ、人生の終焉を静かに迎える段階です。

4.(×)取り引きは、第3段階です。

第14問

肝性脳症(hepatic encephalopathy)の直接的原因はどれか。

-

1.尿酸

-

2.アンモニア

-

3.グルコース

-

4.ビリルビン

- 解答・解説

-

肝性脳症は、正常な肝臓であれば代謝されるはずの有害物質が、肝硬変などの場合に解毒されることなく脳に達することで生じる合併症です。

1.(×)尿酸はプリン体の最終産物であり、痛風の原因物質となります。

2.(○)アンモニアは通常、肝臓で代謝されて尿素として尿中に排泄されますが、肝機能低下により処理しきれなくなると血中のアンモニアが増え、肝性脳症の直接的原因となります。

3.(×)肝機能が低下すると、グリコーゲンの分解によるグルコース放出が低下し、低血糖が引き起こされます。

4.(×)非代償性肝硬変などによりビリルビンが増加すると、高ビリルビン血症となり、黄疸が生じます。

第15問

喀血の特徴はどれか。

-

1.酸性である。

-

2.泡沫状である。

-

3.食物残渣を含む。

-

4.コーヒー残渣様である。

- 解答・解説

-

口腔からの血液排出には、喀血(下気道である肺や気管からの出血)と、吐血(上部消化管からの出血)の2種類があります。

1.(×)酸性であることは、胃酸が混在する吐血の特徴です。喀血の場合、中性~アルカリ性となります。

2.(○)喀血は、咳嗽とともに喀出されるため、呼気と混合されて泡沫状となり、新鮮血のため鮮紅色であることが特徴です。

3.(×)食物残渣を含むのは、吐血の特徴です。

4.(×)コーヒー残渣様(コーヒー抽出後のかすに似た暗褐色で顆粒状の吐物がみられる)であるのは胃酸の影響であり、吐血の特徴です。

-

-

第16問

緩和ケアの説明で適切なのはどれか。

-

1.入院が原則である。

-

2.家族もケアの対象である。

-

3.創の治癒を目的としている。

-

4.患者の意識が混濁した時点から開始する。

- 解答・解説

-

WHO(世界保健機関)は「生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のクオリティ・オブ・ライフを、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである」と、緩和ケアを定義しています。

1.(×)緩和ケアは、入院時に限らず、通院や在宅療養などの場合でも提供されます。

2.(○)患者本人だけでなく家族も対象であり、患者の闘病中から死別後遺族となった際の悲しみにまで寄り添います。

3.(×)疾患の治療そのものではなく、疾患により発生するさまざまな苦痛の緩和が目的です。

4.(×)意識レベルにかかわらず、診断後早期から治療と並行して苦痛の軽減に努めます。

第17問

カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。

-

1.牛乳

-

2.納豆

-

3.ブロッコリー

-

4.グレープフルーツ

- 解答・解説

-

1.(×)牛乳(カルシウム)は、テトラサイクリン系抗菌薬やニューキノロン系抗菌薬の吸収を妨げ、効果を減弱させます。

2.(×)納豆などのビタミンKを豊富に含む食品は、ワルファリンの作用を減弱させます。

3.(×)ブロッコリーなどの緑黄色野菜はビタミンKが含まれるため、多く摂取すると抗凝固薬の作用を弱める場合があります。

4.(○)グレープフルーツには、薬物代謝酵素CYP3A4の働きを不可逆的に阻害するフラノクマリン類が含まれています。カルシウム拮抗薬の分解が遅滞し、血中濃度が上昇して薬効が増強されるため、服用時には摂取を避けるよう指導が必要です。

第18問

患者の主観的情報はどれか。

-

1.苦悶様の顔貌

-

2.息苦しさの訴え

-

3.飲水量

-

4.脈拍数

- 解答・解説

-

1.(×)苦悶様の顔貌は、看護師の観察から得られる客観的情報です。

2.(○)息苦しさの訴えは、患者の自覚症状であり、本人の発言から得られた情報であることから、主観的情報となります。

3.(×)飲水量は、測定により可視的に数値化できる情報であるため、客観的情報です。

4.(×)脈拍数は、測定により可視的に数値化できる情報であるため、客観的情報です。

第19問

健康な成人における1日の平均尿量はどれか。

-

1.100mL

-

2.500mL

-

3.1,500mL

-

4.2,500mL

- 解答・解説

-

1.(×)100mL/日以下は、無尿と定義されます。

2.(×)400mL/日以下は、乏尿と定義されます。500mL/日はそれに近い状態です。

3.(○)尿は、生体内代謝物を体外へ排泄するために必要不可欠であり、目安として体重1kg当たり1時間に約1mL排泄されます。1,500mL/日は、健康な成人の1日の尿量として適切です。

4.(×)3,000mL/日以上は、多尿と定義されます。2,500mL/日はそれに近い状態です。

第20問

足浴に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

-

1.26~28℃

-

2.32~34℃

-

3.38~40℃

-

4.44~46℃

- 解答・解説

-

1.(×)26~28℃では冷たいと感じられ、血行促進やリラクセーション効果などは期待できません。

2.(×)32~34℃ではぬるいと感じられ、皮膚温上昇などの効果は得られません。

3.(○)足浴に最も適した湯の温度は、38~40℃です。ただし、好みには個人差があるため、声かけをして確認しながら少しずつ浸すようにします。次第に湯の温度が低下するため、差し湯の用意をしておくとなおいいでしょう。

4.(×)44~46℃は、ほとんどの人が熱いと感じる温度です。熱すぎる湯温では皮膚トラブルを引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。

第21問

感染予防のための手指衛生で正しいのはどれか。

-

1.石けんは十分に泡立てる。

-

2.洗面器に溜めた水で洗う。

-

3.水分を拭きとるタオルを共用にする。

-

4.塗布したアルコール消毒液は紙で拭き取る。

- 解答・解説

-

1.(○)石けんは、十分に泡立てることで界面活性作用が促進され、汚れを浮き立たせることで高い洗浄効果が得られます。

2.(×)洗面器にためた水では汚れが再付着して汚染される可能性があるため、流水を使用することが適切です。

3.(×)タオルを共用すると雑菌の温床となり、感染の拡大を招くリスクがあります。

4.(×)アルコール消毒液の殺菌効果は揮発することで現れるため、拭き取らずに乾燥するまで擦り込みます。

第22問

経鼻胃管の先端が胃内に留置されていることを確認する方法で正しいのはどれか。

-

1.腹部を打診する。

-

2.肺音の聴取を行う。

-

3.胃管に水を注入する。

-

4.胃管からの吸引物が胃内容物であることを確認する。

- 解答・解説

-

1.(×)腹部の打診で判明するのは、その部位におけるガスや実質物の有無であり、胃管の先端を感触により確認することはできません。

2.(×)胃管の先端位置が肺音に影響することはないため、聴取しても確認することはできません。

3.(×)誤って気管にチューブが留置されている場合は、水を注入することで誤嚥につながるため、非常に危険です。

4.(○)選択肢の中では、胃管の先端が胃内に存在することの安全かつ確実な確認方法です。なお、最も望ましいのはX線撮影で確認することだといえます。

第23問

輸液ポンプを使用する目的はどれか。

-

1.感染の防止

-

2.薬液の温度管理

-

3.薬物の効果判定

-

4.薬液の注入速度の調整

- 解答・解説

-

1.(×)感染を防止するためには、正確な手順や清潔操作、刺入部の観察などを行う必要があります。

2.(×)薬液の保温・冷却機能は備わっていません。

3.(×)薬物の効果判定は、X線やエコー、CT、MRIなどの画像検査や、血液検査により行います。

4.(○)時間ごとの流量や予定量を設定することで、薬液の注入速度を調整することが可能です。

第24問

1回の鼻腔内吸引時間の目安で適切なのはどれか。

-

1.10~15秒

-

2.20~25秒

-

3.30~35秒

-

4.40~45秒

- 解答・解説

-

吸引をしている間は、分泌物と同時に気道の空気(酸素)も吸引していることに注意が必要です。同時に1回の気管内吸引時間は15秒以内とし、10秒以上の陰圧をかけないことが推奨されています。他の選択肢はいずれも吸引時間が長すぎるため、SpO2が低下して低酸素血症や肺胞虚脱などの二次障害を引き起こすおそれがあります。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第25問

成人の心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さの目安はどれか。

-

1.2cm

-

2.5cm

-

3.8cm

-

4.11cm

- 解答・解説

-

1.(×)2cmでは浅すぎて、血液循環を保つことができません。

2.(○)成人の場合、胸骨圧迫の深さは5cmが目安であり、6cmを超えないようにすることとされています。圧迫して沈んだ胸郭が100%元の位置に戻ってから、次の圧迫を行います。

3.(×)8cmでは深すぎて、内臓圧迫による臓器損傷や胸骨骨折などの有害事象発生率が上昇します。

4.(×)11cmは深すぎて、通常は人の手では圧迫困難です。

第26問

複数の筋腹が腱で直列につながっている筋はどれか。

-

1.咬筋

-

2.上腕二頭筋

-

3.腹直筋

-

4.大腿四頭筋

- 解答・解説

-

1.(×)咬筋は、1つの筋腹から成ります。

2.(×)上腕二頭筋の筋頭は2つに分かれ、並列につながっています。

3.(○)腹直筋はいわゆる「腹筋」で、俗に「シックスパック」といわれるように複数の筋腹が腱で直列につながっている多腹筋(二腹筋)です。

4.(×)大腿四頭筋は4つの筋の総称であり、筋腹は並列につながっています。

第27問

ウイルス性肝炎(viral hepatitis)の起炎ウイルスでDNAウイルスはどれか。

-

1.A型肝炎ウイルス

-

2.B型肝炎ウイルス

-

3.C型肝炎ウイルス

-

4.E型肝炎ウイルス

- 解答・解説

-

DNAウイルスは、ゲノムとしてDNAを持ち、RNAポリメラーゼという酵素を利用して増殖するタイプのウイルスです。

1.(×)A型肝炎ウイルスは、経口感染するRNAウイルスです。

2.(○)B型肝炎ウイルスはDNAウイルスであり、血液感染、母子感染、性行為による感染が感染経路となります。キャリア化を経て慢性化したり、肝細胞癌を発症したりする可能性もありますが、ワクチンによる予防や、抗ウイルス薬による治療が可能です。

3.(×)C型肝炎ウイルスは、主に血液感染するRNAウイルスです。

4.(×)E型肝炎ウイルスは、経口感染するRNAウイルスです。

第28問

成人の敗血症(sepsis)について正しいのはどれか。

-

1.徐脈となる。

-

2.高血圧となる。

-

3.血管透過性が低下する。

-

4.全身炎症性反応を認める。

- 解答・解説

-

敗血症は、細菌感染により全身にさまざまな悪影響が及び、重要臓器の機能障害(臓器不全)をきたした状態です。

1.(×)症状が進行すると、心拍数や呼吸数が上昇します。多くの場合、心拍数90/分以上の頻脈がみられます。

2.(×)低血圧となります。敗血症のうち、適切な輸液投与を行っても低血圧が持続する状態を敗血症性ショックといいます。

3.(×)血管透過性が亢進して循環血液量が減少することで、低血圧や頻脈が生じます。

4.(○)免疫細胞から過剰に産生されたサイトカインにより、全身炎症性反応がみられます。

第29問

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。

-

1.医療法

-

2.健康保険法

-

3.地域保健法

-

4.個人情報の保護に関する法律

- 解答・解説

-

1.(○)設問の内容は、インフォームドコンセントに関する説明であり、医療法第1条の4第2項に規定されています。

2.(×)健康保険法は、医療保険の一つである健康保険制度の根拠法であり、わが国における公的医療保険制度の中核を成す法律です。

3.(×)地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本方針となる法律です。

4.(×)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、個人情報の取り扱いに関する施策の基本となる事項が定められています。

第30問

食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。

-

1.フグ毒

-

2.毒キノコ

-

3.黄色ブドウ球菌

-

4.サルモネラ属菌

- 解答・解説

-

1.(×)フグ毒(テトロドトキシン)は、フグの体内に含まれる動物性の自然毒であり、非常に熱に強いため、加熱は無効です。

2.(×)キノコの種類により毒性を示す物質は異なりますが、毒キノコに含まれるのは植物性の自然毒であり、加熱が有効とはいえません。

3.(×)黄色ブドウ球菌による食中毒は、菌が増殖する際に産生されるエンテロトキシンによる毒素型の細菌性食中毒であり、エンテロトキシンは熱に対して抵抗性です。

4.(○)サルモネラ属菌は、鶏・豚・牛の腸管などに生息し、鶏卵や生の食肉などを介して感染型の細菌性食中毒を引き起こします。サルモネラ菌属は熱や酸に弱いため、加熱が有効です。

-

-

第31問

ソーシャルサポートのうち、情緒的サポートはどれか。

-

1.傾聴する。

-

2.情報提供する。

-

3.外出に付き添う。

-

4.経済的支援をする。

- 解答・解説

-

ソーシャルサポート(社会的支援)は、情緒的サポート、評価的サポート、道具的サポート、情報的サポートの4種類に分類されます。

1.(○)傾聴して共感を示すことは、他者との情緒的なつながりを築く支援となります。情緒的サポートです。

2.(×)問題解決に役立つ情報提供やアドバイスなどの支援は、情報的サポートです。

3.(×)外出の付き添いなどの直接的な支援は、道具的サポートに該当します。

4.(×)経済的支援は、道具的サポートに含まれます。

第32問

看護過程における情報収集で適切なのはどれか。

-

1.既往歴は情報に含めない。

-

2.看護計画立案後も情報収集を継続する。

-

3.看護問題を特定してから情報収集を開始する。

-

4.不安の内容はclosed question〈閉じた質問〉で情報収集する。

- 解答・解説

-

1.(×)既往歴が現在のさまざまな状況に影響を及ぼしている可能性があるため、情報収集することが適切です。

2.(○)看護計画立案後も情報収集は継続することが適切です。常に新しい情報を把握し、必要に応じて計画の修正を行います。

3.(×)情報を収集し、分析やデータ解釈を行うことで、看護問題が明確になっていきます。すなわち、情報収集の前に看護問題を特定することはできません。

4.(×)不安の内容は「開かれた質問」により情報収集し、自由な言葉で具体的に答えてもらうことが適切です。

第33問

漸進的筋弛緩法の目的はどれか。

-

1.気道の確保

-

2.緊張の緩和

-

3.麻痺の改善

-

4.全身麻酔の導入

- 解答・解説

-

1920年代初めに米国のエドモンド・ジェイコブソン医師が開発した漸進的筋弛緩法は、筋肉の緊張と弛緩を繰り返すことで、緊張や苦痛、興奮を緩和し、身体をリラックス状態に導くことを目的としています。当初は精神疾患患者を対象として考案されましたが、より広い対象に応用されるようになっています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第34問

尿失禁(incontinence of urine)の種類と対応の組合せで正しいのはどれか。

-

1.溢流性尿失禁(overflow incontinence of urine)―排尿間隔の記録

-

2.機能性尿失禁(functional urinary incontinence of urine)―骨盤底筋訓練

-

3.切迫性尿失禁(urge incontinence of urine)―下腹部への軽い刺激

-

4.反射性尿失禁(reflex incontinence of urine)―間欠的自己導尿

- 解答・解説

-

1.(×)溢流性尿失禁は、排尿障害により膀胱を空にすることができず、尿が少しずつ溢れて漏れてしまう状態です。対応としては、原因に対する治療や間欠的導尿を行います。

2.(×)機能性尿失禁は、排尿機能は正常であるにもかかわらず、身体機能の低下や認知症などが原因で起こる尿失禁です。対応としては、トイレの位置の変更や適切な介護を行います。

3.(×)切迫性尿失禁は、急に尿意が生じて漏れてしまう状態です。抗コリン薬やβ3刺激薬などの薬物療法が有効です。

4.(○)反射性尿失禁は、神経の障害などにより尿意を感じないまま失禁する状態です。対応としては、抗コリン薬などの薬物療法、間欠的導尿、排尿訓練を行います。

第35問

成人の睡眠中に分泌が増加するホルモンはどれか。

-

1.アドレナリン

-

2.オキシトシン

-

3.成長ホルモン

-

4.甲状腺ホルモン

- 解答・解説

-

1.(×)アドレナリンは、交感神経刺激や激しい運動などのストレス負荷により分泌が促進されます。

2.(×)オキシトシンの分泌を促進するのは、乳頭吸啜刺激や子宮頚部拡張です。

3.(○)成長ホルモンの分泌には日内変動があり、睡眠中に分泌が増加します。そのほか、運動をしたり、ストレスを受けたりすることでも分泌が増加します。

4.(×)甲状腺ホルモンは、甲状腺刺激ホルモンにより分泌が促進されるため、睡眠中には減少します。

第36問

患者の状態と寝衣の特徴との組合せで適切なのはどれか。

-

1.発熱がある患者―防水性のもの

-

2.開腹術直後の患者―上着とズボンに分かれたもの

-

3.意識障害のある患者―前開きのもの

-

4.下肢に浮腫のある患者―足首にゴムが入っているもの

- 解答・解説

-

1.(×)発汗が予測される発熱患者には、通気性の悪い防水性のものではなく、吸水性の高い素材の寝衣が適しています。

2.(×)開腹術直後の患者には、ドレーンやカテーテルが留置されていることや、創部の観察のしやすさなどから、前開きの寝衣が推奨されます。

3.(○)意識障害のある患者では、身体の観察や清潔ケアを実施する際に本人の協力が得られないことから、患者の負担軽減のためにも着脱の容易な前開きの寝衣が適切です。

4.(×)下肢に浮腫のある患者の場合は、足首にゴムが入っている寝衣により静脈還流が阻害され、浮腫が増悪する可能性が高いといえます。

第37問

成人の前腕に静脈留置針を穿刺するときの刺入角度で適切なのはどれか。

-

1.10~20度

-

2.30~40度

-

3.50~60度

-

4.70~80度

- 解答・解説

-

静脈留置針を穿刺する際は、神経損傷を防ぐため、静脈を必要以上に深く穿刺しないよう適切な角度を意識する必要があります。皮静脈は浅在性であり、刺入角度は10~20度が適切です。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第38問

生体検査はどれか。

-

1.喀痰検査

-

2.脳波検査

-

3.便潜血検査

-

4.血液培養検査

- 解答・解説

-

生体検査は、エコーやX線撮影などにより患者の身体を直接確認し、臓器の状態を物理的に調べるものです。

1.(×)喀痰検査は、細胞の悪性度などを評価する目的で、生体から採取した喀痰を観察する検体検査です。

2.(○)脳波検査は、脳の微弱な電気活動を測定し、脳機能を評価する生体検査です。

3.(×)便潜血検査は、採取した便におけるヒトヘモグロビンの有無を確認する検体検査です。

4.(×)血液培養検査は、血液中の細菌や真菌を検出する目的で、採取した血液を培養する検体検査です。

第39問

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉(Severe Acute Respiratory Syndrome)の分類はどれか。

-

1.一類感染症

-

2.二類感染症

-

3.三類感染症

-

4.四類感染症

- 解答・解説

-

1.(×)一類感染症は、治療法が確立されておらず、感染力や重篤性において極めて危険性が高い感染症であり、エボラ出血熱やペストなどが該当します。

2.(○)SARSやMERS、結核、ポリオなど、感染力や重篤性において危険性が高い感染症は、二類感染症とされます。

3.(×)三類感染症は、一類や二類ほど危険ではないものの、集団発生のおそれがある感染症であり、コレラや細菌性赤痢、腸チフスなどが該当します。

4.(×)四類感染症は、動物や飲食物などを介する感染症であり、マラリアや重症熱性血小板減少症、デング熱などが該当します。

第40問

Aさん(63歳、男性)は、右肺癌(lung cancer)で化学療法を受けていたが、右腕を動かしたときに上腕から肩にかけて痛みが生じるようになった。検査を行ったところ骨転移が認められ、疼痛の原因と判断された。WHO3段階除痛ラダーに基づいてがん疼痛のコントロールを開始することになった。 この時点でAさんに使用する鎮痛薬で適切なのはどれか。

-

1.非オピオイド鎮痛薬

-

2.弱オピオイド鎮痛薬

-

3.強オピオイド鎮痛薬

-

4.鎮痛補助薬

- 解答・解説

-

1.(○)がん疼痛の初期であり、3段階除痛ラダーの第1段階である非オピオイド鎮痛薬(NSAIDsやアセトアミノフェンなど)が選択されます。

2.(×)第1段階で効果が不十分である場合に、第2段階である弱オピオイド鎮痛薬が追加されます。

3.(×)第2段階で効果が不十分である場合に、第3段階である強オピオイド鎮痛薬が追加されます。

4.(×)鎮痛補助薬は特定の状況下で鎮痛作用を示す薬剤であり、各段階においてレスキュードーズとして併用が検討されます。

第41問

Aさん(24歳、男性)は、突然出現した胸痛と呼吸困難があり、外来を受診した。意識は清明。身長180cm、体重51kg、胸郭は扁平である。20歳から40本/日の喫煙をしている。バイタルサインは、体温36.2℃、呼吸数20/分(浅い)、脈拍84/分、血圧122/64mmHgである。 胸部エックス線写真を別に示す。 Aさんの所見から考えられるのはどれか。

-

1.抗菌薬の投与が必要である。

-

2.胸腔ドレナージは禁忌である。

-

3.右肺野の呼吸音は減弱している。

-

4.胸腔内は腫瘍で占められている。

- 解答・解説

-

やせ型高身長の男性に、突然発症の胸痛と呼吸困難がみられます。画像で右肺の虚脱が認められることから、考えられるのは自然気胸です。自然気胸は、やせ型・高身長・若年・男性の条件下で好発することが知られています。

1.(×)感染症ではないため、抗菌薬投与の必要はありません。

2.(×)中等度以上の自然気胸では、胸腔ドレナージを実施します。

3.(○)右肺が虚脱して右胸腔に空気が流入しているため、右肺野の呼吸音は減弱します。

4.(×)胸部X線写真において、胸腔内に腫瘍は認められません。

第42問

Aさん(50歳、男性)は肝硬変(cirrhosis)と診断され、腹水貯留と黄疸がみられる。 Aさんに指導する食事内容で適切なのはどれか。

-

1.塩分の少ない食事

-

2.脂肪分の多い食事

-

3.蛋白質の多い食事

-

4.食物繊維の少ない食事

- 解答・解説

-

1.(○)進行した肝硬変で、腹水、黄疸、肝性脳症などがみられる非代償性肝硬変の場合は、体液貯留につながる塩分摂取を制限する必要があります。さらに、蛋白質制限、水分制限も必要です。

2.(×)肥満を避けるためにも、肝臓に負担のかかる脂肪の過剰摂取には注意します。

3.(×)過剰な蛋白質の摂取は、血清アンモニア値の上昇を招くため、肝性脳症のリスクが上昇します。

4.(×)腹水による便秘を予防・解消するためにも、食物繊維の多い食事を心がけます。

第43問

Cushing〈クッシング〉症候群(cushing syndrome)の成人女性患者にみられるのはどれか。

-

1.貧血

-

2.月経異常

-

3.体重減少

-

4.肝機能低下

- 解答・解説

-

クッシング症候群では、副腎から分泌されるコルチゾールの作用が過剰になることで、満月様顔貌、中心性肥満、皮膚萎縮、皮下出血、筋力低下などの特徴的な身体徴候を呈します。

1.(×)多血症をきたすことはありますが、貧血は生じません。

2.(○)クッシング症候群では、アンドロゲン過剰による月経異常が起こります。

3.(×)中心性肥満をきたすため、多くは体重が増加します。

4.(×)一般的に、肝機能低下はみられません。

第44問

Aさん(64歳、男性)は、肺炎(pneumonia)のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)であった。 Aさんに出現している症状から考えられる病態はどれか。

-

1.後天性表皮水疱症(acquired epidermolysis bullosa)

-

2.Sjogren〈シェーグレン〉症侯群(Sjogren?s syndrome)

-

3.全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus)

-

4.Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群(Stevens-Johnson syndrome)

- 解答・解説

-

1.(×)後天性表皮水疱症は、表皮基底膜構成蛋白に対する自己抗体(IgG)により表皮下水疱をきたす、まれな自己免疫疾患です。慢性疾患であり、設問の事例とは病歴が異なります。

2.(×)Sjogren症侯群は、涙腺や唾液腺などの外分泌腺炎を特徴とする自己免疫疾患です。主症状は乾燥症状であり、全身の水疱はみられません。

3.(×)全身性エリテマトーデスは、多くの臓器症状を伴う自己免疫疾患です。通常、全身に水疱が生じることはありません。

4.(○)抗菌薬投与後に急激に出現した紅斑や水疱であり、薬疹が疑われます。高熱や全身倦怠感に伴って全身に紅斑や水疱が多発していることなどから、Stevens-Johnson症候群が考えられます。多くは薬剤(特に消炎鎮痛薬や抗菌薬)が原因となることにも矛盾しません。

第45問

膝関節鏡検査の説明として適切なのはどれか。

-

1.「外来の処置室で行います」

-

2.「関節内に空気を入れます」

-

3.「検査後1日は入浴できません」

-

4.「検査後に下肢の麻痺が起こることはありません」

- 解答・解説

-

1.(×)麻酔下で無菌的に内視鏡を挿入するため、手術室で行います。

2.(×)関節腔内を生理食塩水で満たした状態で観察します。

3.(○)膝関節鏡検査では、2~3か所、1cm程度の皮膚切開を行い、関節鏡を挿入して観察します。感染予防のため、検査後1日は入浴を禁止します。

4.(×)通常、検査後の歩行に問題はありませんが、関節の周囲に走行している神経に影響し、一時的な知覚鈍麻や軽度のしびれなどが生じることも考えられます。

-

-

第46問

高齢者の自立度を手段的日常生活動作〈IADL〉尺度を用いて評価した。 この尺度にある項目はどれか。

-

1.コミュニケーション

-

2.自分の服薬管理

-

3.トイレ動作

-

4.階段昇降

- 解答・解説

-

日常生活動作(ADL)は、手段的日常生活動作(IADL)と基本的日常生活動作(BADL)に分類されます。BADLは、IADLほど複雑性を伴わない日常生活上の一般的な動作(起居動作、移乗、移動、食事、更衣、排泄、入浴、整容など)を指します。

1.(×)コミュニケーションは、BADLに含まれます。

2.(○)服薬管理は、複数の情報を組み合わせて適切に行う必要があり、IADLの項目に含まれています。

3.(×)トイレ動作は、BADLに含まれます。

4.(×)階段昇降は、BADLに含まれます。

第47問

加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能はどれか。

-

1.感覚記憶

-

2.短期記憶

-

3.結晶性知能

-

4.流動性知能

- 解答・解説

-

1.(×)感覚記憶は、感覚器官に瞬間的に保存される最も保存期間の短い記憶であり、通常は意識されません。

2.(×)短期記憶は数十秒~1分間程度残る記憶であり、加齢に伴って衰えます。短期記憶の中から必要な情報のみが長期記憶として保持されます。

3.(○)結晶性知能は、理解力や洞察力のような経験や学習の積み重ねにより得られる能力であり、加齢の影響を受けにくく、高齢になっても維持されやすい認知機能です。意味記憶や手続き記憶が含まれます。

4.(×)流動性知能は情報処理に関する能力であり、加齢に伴って衰えます。

第48問

Aさん(80歳、男性)は、1人暮らし。高血圧症(hypertension)で内服治療をしているが健康状態や認知機能に問題はなく、日常生活動作〈ADL〉は自立している。毎朝30分の散歩と買い物を日課とし、週1回は老人クラブでゲートボールをしている。Aさんは受診の際に看護師に「最近、昼食後に居眠りをしてしまう。今は大丈夫だが、このままだと夜眠れなくなるのではないか」と話した。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.昼食後にも散歩を促す。

-

2.主治医に相談するよう勧める。

-

3.老人クラブの参加回数を増やすよう勧める。

-

4.30分程度の昼寝は夜の睡眠に影響はないと伝える。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは現在適度な運動が習慣となっているため、特に昼食後の散歩を促す必要はありません。

2.(×)Aさんの眠気は疾患や薬剤の影響ではなく、加齢に伴う生理的変化であると考えられるため、主治医への相談を勧める必要はありません。

3.(×)昼食後の眠気は、老人クラブの参加回数とは関連しません。

4.(○)30分程度の昼寝であれば深いノンレム睡眠に至ることもなく、夜の睡眠にはほとんど影響を与えません。

第49問

加齢に伴う血管壁の硬化による血圧への影響はどれか。

-

1.収縮期血圧は上昇し、拡張期血圧は低下する。

-

2.収縮期血圧は低下し、拡張期血圧は上昇する。

-

3.収縮期血圧も拡張期血圧も上昇する。

-

4.収縮期血圧も拡張期血圧も低下する。

- 解答・解説

-

加齢に伴って動脈硬化が進行すると、血管壁が肥厚して内腔が狭くなると同時に末梢血管抵抗が高まるため、収縮期血圧は上昇します。また、大動脈壁の弾力性が低下することで、拡張期に大動脈から末梢へ送られる血液量が減少するため、拡張期血圧は低下します。こうした状態を孤立性収縮期高血圧と呼びます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第50問

加齢によって高齢者に便秘が起こりやすくなる原因で適切なのはどれか。

-

1.経口摂取量の低下

-

2.味覚の閾値の低下

-

3.腸管での水分吸収の低下

-

4.直腸内圧感受性の閾値の低下

- 解答・解説

-

1.(○)加齢に伴う活動量の低下や、消化管の加齢変化などにより、食欲が減退して経口摂取量が低下します。同時に腸蠕動が減弱して、便秘が起こりやすくなります。

2.(×)加齢に伴って味覚の閾値は上昇します(つまり、味を感じにくくなる)。

3.(×)腸管での水分吸収の低下は、下痢の原因となります。なお、高齢者で腸管における吸収低下がみられるのは、脂質や糖質、カルシウムなどです。

4.(×)加齢に伴って直腸内圧感受性が低下するため、閾値は上昇します。直腸内圧を感知しづらくなるため、排便中枢へ刺激が伝わりづらくなり、便秘が起こりやすくなります。

第51問

高齢者がMRI検査を受ける前に、看護師が確認する内容で適切なのはどれか。

-

1.「夜はよく眠れますか」

-

2.「義歯を装着していますか」

-

3.「呼吸が苦しいことはありますか」

-

4.「水を飲むときにむせることはありますか」

- 解答・解説

-

1.(×)睡眠の状況がMRI検査に直接的な影響を与えることはありません。

2.(○)MRI検査では強い磁力が発生するため、金属類の持ち込みは禁忌です。義歯やアクセサリーはもちろん、化粧品やカラーコンタクトレンズ、ネイルアートなども金属や磁性体を含むことがあるため注意が必要です。

3.(×)造影剤を用いるMRI検査は、喘息や腎臓疾患などの既往歴や、造影剤に対するアレルギーがある場合は禁忌となります。

4.(×)検査に際して水分を摂取する必要はなく、誤嚥のリスクはありません。

第52問

養育医療が定められている法律はどれか。

-

1.児童福祉法

-

2.母子保健法

-

3.発達障害者支援法

-

4.児童虐待の防止等に関する法律

- 解答・解説

-

1.(×)児童福祉法は、児童相談所設置や小児慢性特定疾病医療費支給などについて規定しています。

2.(○)養育医療は、未熟児、低体温や強い黄疸などの症状を示す乳児を対象として、指定養育医療機関において医療の給付が受けられる制度であり、母子保健法第20条第1項に規定されています。

3.(×)発達障害者支援法は、発達障害の定義や発達障害者支援センターなどについて規定しています。

4.(×)児童虐待の防止等に関する法律は、虐待に関する地方自治体の責務や児童の保護措置などについて規定しています。

第53問

乳幼児身体発育調査による、身体発育曲線のパーセンタイル値で正しいのはどれか。

-

1.3パーセンタイル未満の児は、要精密検査となる。

-

2.50パーセンタイルは同年齢同性の児の平均値を示す。

-

3.10パーセンタイルは同年齢同性の児の平均より10%小さいことを示す。

-

4.75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、要経過観察となる。

- 解答・解説

-

1.(○)3パーセンタイル未満と97パーセンタイルを超える児は、要精密検査と判断されます。

2.(×)50パーセンタイルは中央値であり、全体を100と仮定したとき、計測値の小さいものから数えて50番目に位置することを示しています。平均値は、計測値を合算して計測個数で割った値であり、中央値とは異なります。

3.(×)10パーセンタイルは、全体を100と仮定したとき、計測値の小さいものから数えて10番目に位置することを示しています。

4.(×)要経過観察となるのは、10パーセンタイル未満と90パーセンタイルを超える場合です。75パーセンタイル以上90パーセンタイル未満の児は、正常範囲です。

第54問

Aちゃん(11歳、女児)は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群(nephrotic syndrome)と診断されステロイド治療の方針となった。 現時点でのAちゃんへの看護で適切なのはどれか。

-

1.水分摂取を促す。

-

2.病院内を散歩して良いと伝える。

-

3.糖分の摂取制限があることを伝える。

-

4.一時的に満月様顔貌になることを説明する。

- 解答・解説

-

1.(×)眼瞼浮腫と急な体重増加があるため、水分摂取量や尿量などを記録する必要はあるものの、水分摂取を促す必要はありません。

2.(×)腎血流量を保持する目的で、原則は安静となります。ただし、安静により血栓を誘発する可能性があるため、注意が必要です。

3.(×)ネフローゼ症候群と診断されており、腎臓への負担軽減を目的として、塩分やカリウムの摂取を制限します。

4.(○)ステロイド治療により満月様顔貌が生じます。Aちゃんは思春期であり、美容的な観点から自己判断で治療を中止するケースも考えられるため、一時的なものであって改善することを十分に説明し、治療への理解を得ることが大切です。

第55問

子どもの遊びで正しいのはどれか。

-

1.身体機能の発達を促す。

-

2.1歳でごっこ遊びが多くみられる。

-

3.感覚遊びは8歳ころからみられるようになる。

-

4.テレビの長時間視聴は乳児の言語発達を促す。

- 解答・解説

-

1.(○)身体機能や知的機能、情緒、社会性など、心身の発達を促すために子どもの遊びは必要不可欠です。

2.(×)想像力を育むごっこ遊びは、2歳ごろから始まり、学童期には減っていきます。

3.(×)視覚や聴覚、触覚などを使う感覚遊びは、生後1か月から乳児期を中心に1歳半ごろまでみられます。

4.(×)テレビは一方的な情報伝達であり、双方向のコミュニケーションが起こらないため、その長時間視聴は乳児の言語や社会性の発達を妨げるリスクがあると報告されています。

第56問

日本の人口動態統計における妊産婦死亡について正しいのはどれか。

-

1.出生10万対で示す。

-

2.出産後1年までの女性の死亡をいう。

-

3.平成28年(2016年)の妊産婦死亡率は、10.1である。

-

4.間接産科的死亡に比べて、直接産科的死亡による死因が多い。

- 解答・解説

-

1.(×)妊産婦死亡は、出産数(出生数+妊娠12週以後の死産数)10万対で示します。

2.(×)妊娠中または妊娠終了後42日未満の女性の死亡を妊産婦死亡といいます。

3.(×)平成28年(2016年)の妊産婦死亡率は3.4でした。

4.(○)直接産科的死亡は妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したものであり、間接産科的死亡は妊娠前からの既往症や妊娠中に発症した疾患により死亡したものを指します。平成30年(2018年)において、間接産科的死亡は9人、直接産科的死亡は21人でした。

第57問

更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

-

1.乳癌(breast cancer)

-

2.骨粗鬆症(osteoporosis)

-

3.子宮体癌(uterine corpus cancer)

-

4.静脈血栓症(vein thrombosis)

- 解答・解説

-

1.(×)乳癌は女性ホルモンに影響を受けるため、ホルモン補充療法によりリスクが上昇する可能性があります。その可能性は低いとの報告もありますが、いずれにせよリスクが低くなるわけではありません。

2.(○)加齢に伴う女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、骨吸収が促進されて骨密度が低下します。そのため、ホルモン補充療法により骨粗鬆症のリスクは低下します。

3.(×)エストロゲンは子宮内膜増殖作用を有するため、ホルモン補充療法により子宮体癌のリスクは上昇する可能性があります。

4.(×)エストロゲンには凝固因子産生を促進する作用があるため、ホルモン補充療法により静脈血栓症のリスクは上昇する可能性があります。

第58問

妊娠の初期と後期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。

-

1.下肢静脈瘤

-

2.?痒感

-

3.つわり

-

4.頻尿

- 解答・解説

-

1.(×)妊娠中期~後期は、循環血液量の増加や子宮の増大により骨盤内の静脈が圧迫され、下肢静脈血の還流障害が生じるため、下肢静脈瘤が出現しやすくなります。

2.(×)妊娠中期以降は、皮膚の乾燥やホルモンの変化により掻痒感が生じやすくなります。

3.(×)悪心・嘔吐、食欲不振、唾液分泌亢進などのつわり症状は、妊娠5~6週ごろに出現し、妊娠12~16週ごろに和らぎます。

4.(○)妊娠初期には、循環血液量が増加し、子宮が増大して膀胱が圧迫されることで頻尿となります。妊娠中期では症状が和らぎますが、後期には児頭の下降により再び頻尿が生じます。

第59問

早期新生児の生理的黄疸で正しいのはどれか。

-

1.生後24時間以内に出現し始める。

-

2.皮膚の黄染は、腹部から始まる。

-

3.生後4、5日でピークとなる。

-

4.便が灰白色になる。

- 解答・解説

-

1.(×)生理的黄疸は、生後2~3日から出現し始めます。生後24時間以内に肉眼的黄疸がみられる場合は、病的(早発)黄疸と診断されます。

2.(×)皮膚の黄染は顔面から始まり、体幹から四肢へと拡大していきます。

3.(○)出生後しばらくは肝臓機能が弱いため、血中のビリルビンが上昇し、肉眼的に黄疸がみられます(通常は生後4~5日で血清ビリルビン値がピークとなる)。生理的黄疸は、生後2週間以内に消失します。

4.(×)便が灰白色になる場合は、閉塞性黄疸(先天性胆道閉鎖症)が疑われます。

第60問

都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。

-

1.ゲートキーパー

-

2.ピアサポーター

-

3.精神保健福祉相談員

-

4.退院後生活環境相談員

- 解答・解説

-

1.(×)ゲートキーパーは、自殺の危険を抱えた人に気付き、適切に必要な支援につなげます。公的に任命されるものではありません。

2.(×)ピアサポーターは、障害や疾病など自身と同じような悩みを抱える人を仲間として支援します。公的に任命されるものではありません。

3.(○)精神保健福祉相談員は、都道府県や市町村により任命され、精神保健福祉センターや保健所などに配置され、精神障害者やその家族の福祉に関する相談に応じ、必要な指導を行う職員です。

4.(×)退院後生活環境相談員は、医療保護入院の患者に対して、退院後に円滑な地域生活へ移行するための調整業務を担います。精神科病院の管理者により、精神保健福祉士などの有資格者から選任されます。

-

-

第61問

Aさん(57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症(schizophrenia)で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。 Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。

-

1.療養介護

-

2.施設入所支援

-

3.地域移行支援

-

4.自立訓練としての機能訓練

- 解答・解説

-

1.(×)療養介護は、長期入院をしており、常時介護を必要とする障害者が対象です。主に日中において、機能訓練、療養上の管理、看護・医学的管理下での介護や日常生活の支援などが提供されます。

2.(×)施設入所支援では、施設に入所した障害者に対して、主に夜間や休日において、介護、日常生活の支援、生活に関する相談や助言などを提供します。

3.(○)地域移行支援では、精神科病院や障害者支援施設にいる障害者に対して、住宅確保や障害福祉サービスの体験利用など、地域生活に移行・定着するための支援を行います。Aさんが退院に向けて利用するサービスとして最も適切です。

4.(×)自立訓練としての機能訓練では、身体機能の維持・向上を図ります。ADLがほぼ自立しているAさんには適していません。

第62問

選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉で正しいのはどれか。

-

1.パニック障害(panic disorder)に対して有効である。

-

2.抗コリン作用は三環系抗うつ薬よりも強い。

-

3.うつ症状が改善したら使用はすぐに中止する。

-

4.抗うつ効果の評価は使用開始後3日以内に行う。

- 解答・解説

-

1.(○)SSRIは抗うつ薬ですが、セロトニンの働きが関与するとされるパニック障害、強迫性障害、社交不安障害などにも効果を発揮します。

2.(×)SSRIは、三環系抗うつ薬よりも抗コリン作用や抗ヒスタミン作用などの有害反応が抑えられています。

3.(×)SSRIの服用を急に中止すると、精神的・身体的な種々の離脱症状を招く可能性があるため、徐々に減量する必要があります。

4.(×)SSRIの効果が出現するには早くとも1週間はかかるため、3日以内という早期では正しい評価が得られません。

第63問

精神保健指定医について正しいのはどれか。

-

1.医療法で規定されている。

-

2.都道府県知事が指定する。

-

3.障害年金の支給判定を行う。

-

4.精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。

- 解答・解説

-

1.(×)精神保健指定医については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第18条に規定されています。一定以上の精神科診療経験を持ち、所定の研修課程を修了した者が申請することで、指定を受けることができます。

2.(×)都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が指定します。

3.(×)障害年金の支給判定は、日本年金機構において、診断書などに基づいて障害認定審査医員が医学的に総合判断します。

4.(○)精神科病院入院患者に対する隔離などの行動制限は、精神保健指定医が必要と認めた場合のみ実施可能となります。

第64問

筋力低下のある在宅療養者の家屋環境において転倒するリスクが最も高いのはどれか。

-

1.深い浴槽

-

2.段差がない床

-

3.整理整頓された部屋

-

4.足元灯を設置した廊下

- 解答・解説

-

1.(○)深い浴槽に入るためには、片足を高く上げる必要があり、バランスを崩しやすことから、転倒リスクは上昇します。浴室の床が濡れていれば、さらにリスクは高まります。

2.(×)段差をなくしたり、段差を意識しやすいよう工夫したりすることで、転倒リスクは低下します。

3.(×)部屋を整理整頓し、つまずきやすいものを排除することで、転倒リスクは低下します。

4.(×)暗い場所は視界が悪く転倒のリスクが高いため、足元灯の設置は転倒予防対策となります。

第65問

Aさん(75歳、男性)は妻(66歳)と2人暮らし。3か月前に認知症(dementia)の診断を受けた。妻から訪問看護師に「夫は通所介護のときは穏やかに過ごしていると聞いているが、家では興奮することが多く、どう対応すればよいかわからない」と相談があった。 このときの妻に対する訪問看護師の最初の対応で適切なのはどれか。

-

1.主治医に相談するよう勧める。

-

2.Aさんと散歩に出かけることを勧める。

-

3.通所介護の頻度を増やすことを提案する。

-

4.Aさんが興奮する状況を妻と一緒に振り返る。

- 解答・解説

-

1.(×)通所介護では穏やかに過ごしていることから、病状悪化の可能性や薬剤調整の必要性は低く、最初の対応として主治医に相談する意義は薄いでしょう。

2.(×)散歩による気分転換が効果的な可能性はあるものの、まずは興奮の原因究明が優先されます。

3.(×)通所介護の頻度を増やしても、家で興奮してしまう理由が分からなければ問題の解決にはつながりません。

4.(○)興奮状態になる状況が明確になれば、対策を検討することが可能であり、最も適切な対応だといえます。

第66問

Aさん(83歳、女性)は、1人暮らし。誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)で入退院を繰り返していた。今回の退院後に、訪問看護が導入されることになり、退院前カンファレンスが行われた。 誤嚥性肺炎の再発を予防するために病棟看護師が訪問看護師に情報提供する内容で優先されるのはどれか。

-

1.嚥下機能検査の判定結果

-

2.栄養状態を示す検査データ

-

3.入院中の日常生活動作〈ADL〉

-

4.誤嚥性肺炎の治療に用いられた薬剤

- 解答・解説

-

1.(○)嚥下機能検査の判定結果を提供することで、訪問看護師がAさんの機能障害の状態や程度を正しく把握し、食事内容や調理法、摂取時の姿勢などを含めて適切な支援を実施できるようになります。

2.(×)栄養状態を示す検査データは、食事内容の決定に役立ちますが、誤嚥性肺炎の再発予防を目的とした情報としては優先度が低くなります。

3.(×)入院中の日常生活動作〈ADL〉は、独居高齢者の退院支援の際に重要な情報となりますが、誤嚥性肺炎の再発予防に関する情報としての優先度は低いといえます。

4.(×)誤嚥性肺炎の治療に用いられた抗菌薬などの薬剤が、誤嚥性肺炎再発に影響する可能性はほとんどありません。

第67問

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

-

1.家族の介護能力はアセスメントに含めない。

-

2.介護支援専門員が要介護状態区分を判定する。

-

3.利用者が介護サービス計画を作成することはできない。

-

4.モニタリングの結果に基づき介護サービス計画の修正を行う。

- 解答・解説

-

1.(×)利用者と適切な社会資源を結び付けるために、家族の介護能力はアセスメントに含めることが適切です。

2.(×)要介護状態区分は、一次判定の結果などを踏まえて介護認定審査会が判定します。

3.(×)多くの場合、介護サービス計画は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成しますが、利用者やその家族が作成することも可能です。ただし、その場合は、行政への書類提出やサービス事業所との連絡調整などはすべて利用者や家族が行うことになります。

4.(○)介護支援専門員は、サービス提供開始後にモニタリングを実施し、その結果に基づいて介護サービス計画の修正を行います。

第68問

夜勤帯に、A看護師がスタッフステーションで抗菌薬の点滴静脈内注射を準備しているときに、発汗した患者から寝衣交換の依頼があり、別の患者から口渇で飲水したいという希望があった。直後に患者に装着されている人工呼吸器のアラームが鳴った。他の看護師は別の病室で重症者のケアをしている。 A看護師が最も優先すべきなのはどれか。

-

1.点滴静脈内注射の準備

-

2.発汗した患者の寝衣交換

-

3.飲水を希望する患者への対応

-

4.人工呼吸器を装着している患者の観察

- 解答・解説

-

1.(×)点滴静脈内注射の準備は最優先事項ではありませんが、中断するとミスが生じやすいことに留意する必要があります。

2.(×)発汗した患者の寝衣交換の緊急度・優先度は高くありませんが、設問の患者は不快感を覚えていると考えられることから、すぐに対応できないことへの声かけが望まれます。

3.(×)飲水を希望する患者への対応は緊急度が低く、優先度は下がります。ただし、すぐに対応できないことへの声かけが望まれます。

4.(○)人工呼吸器のアラームは患者の生命の危機に関わる可能性を警告するものであり、その対応が最優先事項となります。

第69問

病院における医療安全文化の醸成につながる行動はどれか。

-

1.食事介助は30分以内で行うルールを決める。

-

2.他の病棟で起こったインシデントについて学ぶ。

-

3.薬剤を間違えても影響がない場合は患者に説明しない。

-

4.水薬の内服時にこぼれた量が少ない場合はそのままとする。

- 解答・解説

-

1.(×)患者の嚥下状態や体位保持能力などに応じて食事介助にかかる時間は変わるため、時間制限のルールは不適切です。急いで食事することで誤嚥のリスクを高めるおそれもあります。

2.(○)インシデントを組織全体で情報共有し、各部署で発生要因を分析して再発防止策を検討することは、病院における医療安全文化の醸成につながる行動です。

3.(×)患者に影響が及ばなくても、誤薬の事実を説明する必要があり、隠蔽体質があっては医療安全文化は醸成されません。

4.(×)正しい用量で与薬できていないため、安全な与薬の原則(6R)に反した行動です。

第70問

プリセプターシップの説明で正しいのはどれか。

-

1.仕事と生活の調和を図ること

-

2.主体的に自らのキャリアを計画し組み立てること

-

3.チームリーダーのもとに看護ケアを提供すること

-

4.経験のある看護師が新人看護師を1対1で指導・助言すること

- 解答・解説

-

1.(×)ワークライフバランスの説明です。

2.(×)キャリアプランやキャリアデザインの説明です。

3.(×)チームナーシングの説明です。固定制または輪番制のメンバーによるチーム単位で一定の患者を受け持ち、ケアを提供する看護方式です。

4.(○)プリセプターシップとは、経験のある看護師(プリセプター)が新人看護師(プリセプティー)を一定の期間において一対一で指導・助言する教育制度です。

第71問

大規模災害発生後2か月が経過し、応急仮設住宅で生活を始めた被災地の住民に出現する可能性が高い健康問題はどれか。

-

1.慢性疾患の悪化

-

2.消化器感染症の発症

-

3.深部静脈血栓症(deep vein thrombosis)の発症

-

4.急性ストレス障害 (acute stress disorder)の発症

- 解答・解説

-

1.(○)慢性期(災害発生後2か月以降)は、仮設住宅への入居など生活環境の変化から慢性疾患が悪化しやすいため、健康支援が重要です。

2.(×)消化器感染症は、超急性期(災害発生後72時間)から急性期(災害発生後72時間~1週間)において、避難所での集団生活などで蔓延しやすいため注意が必要です。

3.(×)深部静脈血栓症は、個人スペースの狭い避難所や車中泊など、生活範囲の狭小化でリスクが高くなります。

4.(×)急性ストレス障害は、強烈な出来事の経験に伴う身体的・精神的ストレスが原因となり、災害発生後4週間までに生じます。通常は数日~数週間で軽快しますが、長期化して心的外傷後ストレス障害(PTSD)に移行するケースもあります。

第72問

国際連合〈UN〉で採択された2016年から2030年までの開発に関する世界的な取り組みはどれか。

-

1.持続可能な開発目標〈Sustainable Development Goals:SDGs〉

-

2.ミレニアム開発目標〈Millennium Development Goals:MDGs〉

-

3.プライマリヘルスケア

-

4.政府開発援助〈ODA〉

- 解答・解説

-

1.(○)設問の内容は、持続可能な開発目標〈SDGs〉に関する説明です。SDGsでは、2016~2030年の15年間で達成すべきものとして、17の目標と169のターゲットが掲げられています。

2.(×)ミレニアム開発目標〈MDGs〉は、極度の貧困と飢餓の撲滅など、開発途上国に向けた2015年までに達成すべき8つの目標です。

3.(×)プライマリヘルスケアは、アルマ-アタ宣言で定義付けられた理念です。

4.(×)政府開発援助〈ODA〉は、政府が開発途上国に行う資金や技術の協力です。

第73問

Aさん(52歳、男性)は、49歳から高血圧症(hypertension)で内服治療と食事や運動に関する生 活指導を受けている。2か月間の予定で開発途上国に出張することになり、予防接種を受ける目的で渡航外来を受診した。Aさんから「渡航にあたって何か注意することはありますか」と質問があった。 Aさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

-

1.「出張中は、減塩の必要はありません」

-

2.「出張先では有酸素運動は控えましょう」

-

3.「現地に到着してから健康診断を受診しましょう」

-

4.「持参する高血圧症の薬について、かかりつけ医に相談しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)出張中であっても、減塩は継続することが適切です。海外では食事内容や食習慣が日本とは異なる部分が大きいため、より注意が必要です。

2.(×)習慣的な有酸素運動には血圧を下げる効果が期待できるため、定期的に行うことが望ましいといえます。

3.(×)大きな環境の変化が予想されることから、健康診断は渡航前に実施して健康状態を把握しておくことが適切です。

4.(○)出張期間中の内服薬処方などについて、適切な薬物療法を継続するためにかかりつけ医に相談することが適切です。

第74問

血液中のビリルビンの由来はどれか。

-

1.核酸

-

2.メラニン

-

3.アルブミン

-

4.グリコゲン

-

5.ヘモグロビン

- 解答・解説

-

1.(×)デオキシリボ核酸(DNA)やリボ核酸(RNA)は、細胞核に存在する遺伝物質であり、代謝されてプリン体などを生じます。

2.(×)メラニンは、肌や毛髪、瞳の色を構成する黒色色素であり、紫外線による細胞のダメージを防ぎます。

3.(×)アルブミンは血漿蛋白質の一種であり、肝臓で生成され、代謝されるとアミノ酸になります。

4.(×)グリコゲンは多糖類の一種であり、主に肝臓と骨格筋で合成されたエネルギーの貯蔵物質です。必要に応じてグルコースに分解されて利用されます。

5.(○)ヘモグロビンがヘムとグロビンに分解され、さらにヘムが鉄とプロトポリフェリンに分解されます。このプロトポリフェリンの環状構造が切断されてビリベルジンとなり、これが還元されてビリルビンとなります。

第75問

抗原によって感作されたTリンパ球による細胞性免疫が主体となるのはどれか。

-

1.花粉症(pollinosis)

-

2.蕁麻疹

-

3.ツベルクリン反応

-

4.アナフィラキシーショック (anaphylactic shock)

-

5.インフルエンザ(influenza)の予防接種

- 解答・解説

-

1.(×)花粉症は、I型(即時型)アレルギー反応です。

2.(×)蕁麻疹は、I型(即時型)アレルギー反応です。

3.(○)ツベルクリン反応は、IV型(遅延型)アレルギー反応を利用した検査です。結核に罹患した患者にはすでに抗原で感作されたTリンパ球が存在するため、皮内投与された抗原に反応し、サイトカイン放出と細胞性免疫により発赤や硬結が出現します。

4.(×)アナフィラキシーショックには、I型(即時型)アレルギー反応が関与しています。

5.(×)予防接種は、弱毒化した抗原物質を体内に入れることで獲得免疫を得るものです。インフルエンザでは、抗原接種後、T細胞を介したB細胞からの抗体産生による液性免疫を利用しています。

-

-

第76問

後天性の大動脈弁狭窄症(aortic stenosis)について正しいのはどれか。

-

1.二尖弁が多い。

-

2.弁尖の石灰化による。

-

3.左室壁は徐々に薄くなる。

-

4.拡張期に心雑音を聴取する。

-

5.心筋の酸素需要は減少する。

- 解答・解説

-

1.(×)弁尖が2枚のみの二尖弁は、先天性の大動脈弁狭窄症でみられます。

2.(○)多くの後天性の大動脈弁狭窄症は、年齢とともに弁尖が石灰化して動きが鈍り、弁口が狭小化することから生じます。

3.(×)左心室の出口が狭窄するため、左心室壁にかかる圧が上昇し、左心室壁は徐々に肥厚します。

4.(×)狭窄している大動脈弁口を通過するタイミング、つまり収縮中期(駆出性)に心雑音を聴取します。

5.(×)左心室肥大により多くのエネルギーを必要とするため、心筋の酸素需要は増加します。

第77問

褐色細胞腫(pheochromocytoma)でみられるのはどれか。

-

1.高血糖

-

2.中心性肥満

-

3.満月様顔貌

-

4.血清カリウム濃度の低下

-

5.副腎皮質ホルモンの産生の亢進

- 解答・解説

-

1.(○)褐色細胞腫は、アドレナリンやノルアドレナリンなどのカテコールアミンの産生能を有しています。カテコールアミンの過剰分泌により、頭痛を伴う発作性高血圧、高血糖、不整脈、立ちくらみ(起立性低血圧)などをきたします。

2.(×)中心性肥満は、クッシング症候群の特徴的な症状の一つです。

3.(×)満月様顔貌は、クッシング症候群の特徴的な症状の一つです。

4.(×)原発性アルドステロン症などの副腎疾患では、血清カリウム濃度が低下します。

5.(×)副腎皮質ホルモンの過剰産生を引き起こすのは、クッシング症候群です。

第78問

Guillain-Barre〈ギラン・バレー〉症候群(Guillain-Barre syndrome)で正しいのはどれか。

-

1.若年者に多い。

-

2.遺伝性疾患である。

-

3.骨格筋に病因がある。

-

4.症状に日内変動がある。

-

5.抗ガングリオシド抗体が出現する。

- 解答・解説

-

1.(×)若年者のみならず、小児から高齢者までどの年代でも発症しますが、40歳代前後の男性にやや多い傾向があります。

2.(×)感染などを契機として発症する自己免疫性疾患です。

3.(×)ウイルスや細菌感染に対する免疫反応で生じた自己抗体が、自身の末梢神経を攻撃することで発症すると考えられています。骨格筋に病因はありません。

4.(×)症状の急速な進行が特徴であり、日内変動はみられません。

5.(○)患者の5~6割程度で、抗ガングリオシド(糖脂質)抗体が検出されます。

第79問

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助、介護扶助、住宅扶助、出産扶助を含めて( )種類である。 ( )に入る数字はどれか。

-

1.5

-

2.6

-

3.7

-

4.8

-

5.9

- 解答・解説

-

生活保護法で実施される扶助は、生活扶助(食費、被服費、光熱費など)、教育扶助(学用品費など)、住宅扶助(家賃、地代など)、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助(生業費、技能習得費、就職支度費)、葬祭扶助の8種類であり、要保護者の生活需要に応じて単給または併給されます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、5.(×)、となります。

第80問

カウンセリングの基本的態度で適切なのはどれか。

-

1.査定

-

2.指示

-

3.受容

-

4.同化

-

5.評価

- 解答・解説

-

1.(×)査定は、相手を調査して分析を行う流れであり、アセスメントとほぼ同義となります。

2.(×)指示は、相手の言動に関して指図することです。

3.(○)カウンセリングの基本的態度は、受容、傾聴、共感的理解です。評価や批判、指示などはせず、まずは相手を無条件に肯定する姿勢が求められます。

4.(×)同化は、自分以外の対象を、自分が既知の事象へ取り込んで理解することです。

5.(×)評価は、価値を判断することです。

第81問

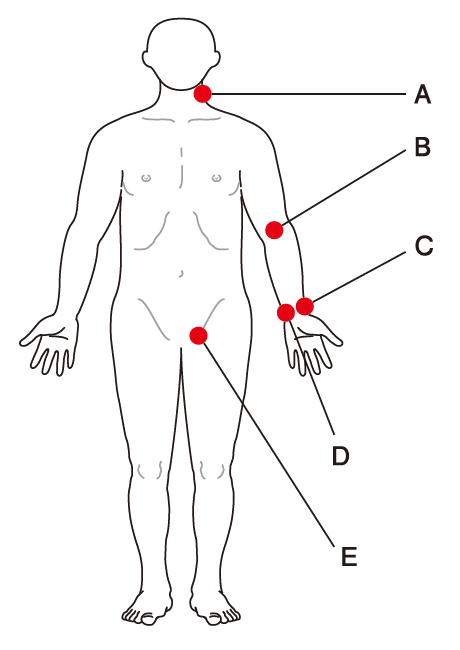

成人の人体図を別に示す。 意識清明で不整脈(arrhythmia)のある成人の脈拍測定時に一般的に使われる部位はどれか。

-

1.A

-

2.B

-

3.C

-

4.D

-

5.E

- 解答・解説

-

1.(×)Aは総頸動脈です。意識障害や血圧低下などで橈骨動脈での触知が難しい場合は、総頸動脈が選択されることもあります。

2.(×)Bは上腕動脈であり、血圧測定に用いられます。

3.(○)Cは橈骨動脈であり、皮膚表面から近く、血管走行に個人差が少ないことから、脈拍測定時に一般的に用いられます。

4.(×)Dは尺骨動脈です。橈骨動脈と同じく手首に存在しますが、橈骨動脈に比べて脈の触知が困難であるため、通常は選択されません。

5.(×)Eは大腿動脈です。意識障害や血圧低下などで橈骨動脈での触知が難しい場合は、大腿動脈が選択されることもあります。

第82問

感染徴候のない創部の治癒を促進する要因はどれか。

-

1.圧迫

-

2.痂皮

-

3.湿潤

-

4.消毒

-

5.浮腫

- 解答・解説

-

1.(×)圧迫は、創部の止血を目的として行います。

2.(×)痂皮は創部からの滲出液や血液成分などが凝固したものであり、治癒促進の要因とはなりません。

3.(○)創部の滲出液には細胞増殖因子が豊富に含まれているため、湿潤環境を保つことで創の肉芽形成や上皮化が進行します。

4.(×)消毒液には細胞毒性があり、創の修復に必要な細胞にも影響を及ぼし、治癒を遅延させます。そのため、感染がない創において消毒は不要です。

5.(×)浮腫は皮下組織に生じた水分貯留であり、創部治癒を促進することはありません。

第83問

小児期における消化器の特徴で正しいのはどれか。

-

1.新生児期は胃内容物が食道に逆流しやすい。

-

2.乳児期のリパーゼの活性は成人と同程度である。

-

3.ラクターゼの活性は1歳以降急速に高まる。

-

4.アミラーゼの活性は12~13歳で成人と同程度になる。

-

5.出生直後の腸内細菌叢は母親の腸内細菌叢の構成と同一である。

- 解答・解説

-

1.(○)新生児の胃は、縦型で容量が小さく、噴門部の括約筋が未発達で弱いことから、胃内容物が食道に逆流しやすい状態です。

2.(×)乳児のリパーゼ活性は未熟であり、膵リパーゼに加えて舌リパーゼや胃リパーゼが分泌され、脂肪の消化を助けています。成人と同程度になるのは、2~3歳ごろです。

3.(×)ラクターゼ(乳糖分解酵素)の活性は、授乳を開始すると急速に上昇し、離乳すると急速に低下します。

4.(×)アミラーゼ(糖類分解酵素)の活性は、2~3歳で成人と同程度になります。

5.(×)胎児の腸内は無菌状態であり、母親由来や環境由来の細菌に曝露されることで腸内細菌叢が形成されていきます。

第84問

感覚受容にリンパ液の動きが関与するのはどれか。2つ選べ。

-

1.嗅覚

-

2.聴覚

-

3.味覚

-

4.振動感覚

-

5.平衡感覚

- 解答・解説

-

1.(×)嗅覚は、嗅上皮に存在する嗅細胞がにおい分子を感知することで情報が伝播します。

2.(○)聴覚には、リンパ液の動きが関与しています。音波による内耳リンパ液の振動を有毛細胞が感知することで、神経伝達により中枢へ伝わります。

3.(×)味蕾の一部は、味刺激に応答する味受容細胞として機能しています。

4.(×)振動感覚は、触覚などと同様の皮膚感覚受容器(マイスナー小体やパチニ小体)で感知しています。

5.(○)平衡感覚には、リンパ液の動きが関与しています。回転運動などにより三半規管内に満たされたリンパ液が流動すると、有毛細胞が感知して中枢へ伝播します。

第85問

血液のpH調節に関わっているのはどれか。2つ選べ。

-

1.胃

-

2.肺

-

3.心臓

-

4.腎臓

-

5.膵臓

- 解答・解説

-

1.(×)胃は、胃酸により酸性に保たれています。

2.(○)血液のpH調節には、肺からのCO2放出が関与しています。呼吸状態により血中CO2が排出されずに貯留することで、血液のpHは低下します。

3.(×)心臓は、血液を全身に送り出すポンプの役割を担っています。

4.(○)腎臓は、酸や塩基の排出量を調節することで血液のpH変動を抑えています。

5.(×)膵臓は、消化酵素を含むアルカリ性の膵液を分泌します。膵液は、十二指腸で胃液と混ざることで中性となります。

第86問

悪性貧血(pernicious anemia)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.黄疸が生じる。

-

2.異食症(pica)が出現する。

-

3.小球性の貧血である。

-

4.胃癌(gastric cancer)の発症率が高い。

-

5.自己免疫機序で発症する。

- 解答・解説

-

1.(○)悪性貧血では、造血細胞の合成障害が生じるため、血中の間接ビリルビンが上昇して黄疸が生じます。

2.(×)鉄欠乏性貧血では、氷食症などの異食症がみられます。

3.(×)悪性貧血では、ビタミンB12や葉酸の欠乏によりDNA合成が障害され、大球性貧血を呈します。小球性貧血であるのは、鉄欠乏性貧血です。

4.(○)自己免疫性萎縮性胃炎による内因子分泌減少の結果としてビタミンB12の吸収が低下するため、胃癌発症率は高くなります。

5.(○)ビタミンB12が結合する胃液中の内因子に対する自己抗体が生産され、ビタミンB12の吸収が障害されます。

※本問について、厚生労働省は「3つの選択肢が正解であるため、3通りの解答を正解として採点する」と発表しました。

第87問

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。2つ選べ。

-

1.通勤災害時の療養給付

-

2.失業時の教育訓練給付金

-

3.災害発生時の超過勤務手当

-

4.有害業務従事者の健康診断

-

5.業務上の事故による介護補償給付

- 解答・解説

-

1.(○)通勤災害時の療養給付は、労働者災害補償保険法第21条に規定されています。

2.(×)失業時の教育訓練給付金は、雇用保険法第10条に規定されています。

3.(×)災害発生時の超過勤務手当は、労働基準法第37条に規定されています。

4.(×)有害業務従事者の健康診断は、労働安全衛生法第66条に規定されています。

5.(○)業務上の事故による介護補償給付は、労働者災害補償保険法第12条の8に規定されています。

第88問

尿管結石症(ureterolithiasis)の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.尿路変更術

-

2.血管拡張薬の投与

-

3.カルシウム製剤の投与

-

4.体外衝撃波砕石術〈ESWL〉

-

5.非ステロイド系抗炎症薬の投与

- 解答・解説

-

1.(×)尿路変更術は、尿管や尿路の機能が障害された場合に、尿の排出経路を確保するための外科的処置です。

2.(×)結石を体外に排出させる目的で、利尿薬や抗コリン薬が用いられます。

3.(×)カルシウム製剤の投与には予防的な効果が報告されていますが、治療法ではありません。

4.(○)体外衝撃波砕石術〈ESWL〉は、特に10mm以上の上部尿管結石に対して有効です。なお、中部~下部の尿管に位置する結石は、経尿道的尿管結石砕石術の適応となります。

5.(○)疝痛発作に対して、鎮痛目的で非ステロイド系抗炎症薬が投与されます。

第89問

Aさん(38歳、女性)は、大腸癌(colon cancer)の終末期である。癌性腹膜炎(cancerous peritonitis)による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。 退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.薬剤師

-

2.言語聴覚士

-

3.臨床検査技師

-

4.介護支援専門員

-

5.ソーシャルワーカー

- 解答・解説

-

1.(○)退院後、自宅でも鎮痛薬の静脈内注射や高カロリー輸液を継続することが考えられるため、薬剤や使用機器、患者や家族への指導状況などを把握している薬剤師の参加は適切です。

2.(×)言語障害や嚥下障害などは生じていないため、言語聴覚士の積極的な介入は不要です。

3.(×)検査結果は情報として重要ですが、検査を実施する臨床検査技師が直接カンファレンスに参加することはありません。

4.(×)Aさんは38歳であり、訪問看護サービスを利用する際は介護保険ではなく医療保険が適用されるため、介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加することはありません。

5.(○)ソーシャルワーカーは、患者や家族の心理的・社会的・経済的な問題への支援や、適切な連携調整を行います。

第90問

身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。

-

1.視力低下

-

2.体重減少

-

3.聴力低下

-

4.歩行速度の低下

-

5.腸蠕動運動の低下

- 解答・解説

-

身体的フレイルの評価基準は、体重減少、筋力低下、疲労感、歩行速度低下、身体活動量低下の5項目であり、このうち3つに該当する場合はフレイル、1~2つに該当する場合はプレフレイルと判定されます。

1.(×)視力の低下は、加齢に伴う生理的老化の一つです。

2.(○)6か月で2~3kg以上の意図しない体重減少が評価基準とされています。

3.(×)聴力の低下は、加齢に伴う生理的老化の一つです。

4.(○)通常歩行の速度1.0m/秒未満が評価基準とされています。

5.(×)加齢に伴って副交感神経の働きが低下するため、高齢者は腸蠕動運動が低下して便秘になりやすくなります。

-

-

第91問

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。 手術までの自宅でのAさんの過ごし方で、優先して指導すべき内容はどれか。

-

1.食事制限

-

2.足趾の運動

-

3.ベッド上安静

-

4.体位変換の方法

- 解答・解説

-

1.(×)睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いため、リスク因子である肥満を改善する目的で食事制限は必要だと考えられます。ただし、今回の手術に向けた数日間に最優先される指導内容ではありません。

2.(○)下肢ギプス固定では、循環障害による深部静脈血栓症のリスクが高く、肺塞栓症をきたす可能性があります。また、神経麻痺を招く可能性もあります。それらを予防する目的で、術前から足趾の運動を指導することが適切です。

3.(×)ギプス固定により骨折部位の安静は保たれているため、ベッド上安静の必要はありません。

4.(×)体位変換の方法は、ギプス固定を実施した際に指導することが適切です。

第92問

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。 Aさんは入院し、手術を受けた。手術室から病室への帰室後1時間、Aさんのバイタルサインは、体温35.9℃、呼吸数16/分、いびき様呼吸、脈拍60/分、血圧145/87mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(鼻腔カニューレ3L/分酸素投与下)。大きな声で呼ぶと開眼し、簡単な指示に従うことができる。尿量は70mL/時、血糖値128mg/dLであった。 看護師が優先して対処すべきAさんの症状・徴候はどれか。

-

1.体温35.9℃

-

2.いびき様呼吸

-

3.血圧145/87mmHg

-

4.尿量70mL/時

-

5.血糖値128mg/dL

- 解答・解説

-

1.(×)手術中は麻酔の影響などで体温調節中枢が抑制されるため、低体温になりやすい状態です。術後の体温が35.9℃でも、シバリングが生じていなければ体温が元に戻る過程にあり、優先して対処すべきとはいえません。

2.(○)鼻腔カニューレ3L/分酸素投与下で、SpO2 96%のいびき様呼吸です。肥満型体型で睡眠時無呼吸症候群の既往が疑われることからも、酸素欠乏とならないように対処する必要があります。

3.(×)術後はカテコールアミンの分泌により血圧が上昇しますが、来院時の血圧と比べて大幅に上昇しているとはいえず、経過観察で十分です。

4.(×)術後は尿量が減少しやすく、「0.5~1mL×体重(kg)/時(h)」を目安として維持します。70mL/時であれば問題ありません。

5.(×)術後は侵襲により血糖値が上昇しますが、128mg/dLであれば緊急対応は不要です。

第93問

Aさん(43歳、女性)は夫と2人暮らし。身長150cm、体重98kg。既往歴はない。先日、庭で転倒し右腓骨を骨折し、膝関節から足関節までのギプス固定をしている。来週、プレート固定術を受けることになっており、本日は夫と一緒に術前オリエンテーションに来院した。来院時のAさんのバイタルサインは、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧138/80mmHgであった。夫によると「妻は、寝ているときはいつも大きないびきと、時々無呼吸があるので、慌てて起こしている」と言う。 Aさんは入院し、手術を受けた。 手術後2日。Aさんはバイタルサインも安定しているため、離床の準備を始めることになった。 初回離床時に最も注意すべき訴えはどれか。

-

1.「息苦しい」

-

2.「腰が重い」

-

3.「痰が出る」

-

4.「傷口が引きつる」

- 解答・解説

-

1.(○)肺血栓塞栓症、無気肺、換気能低下などの可能性があるため、初回離床時に「息苦しい」と訴えた場合は注意が必要です。

2.(×)腰が重いのは術後のベッド上安静による影響であり、離床により改善されます。

3.(×)痰が出るのは、増加した気管内分泌物が排出されてきたからであり、正常な過程です。

4.(×)初回離床時、多くの人が体動や圧迫による傷口の引きつれを感じます。疼痛の増強などが伴わない限り問題はありません。

第94問

Aさん(26歳、男性)は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。Aさんは急性白血病(acute leukemia)を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。 身体所見:意識清明、体温37.2℃、呼吸数17/分、脈拍124/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)、両下肢に散在する出血斑あり。 検査所見:Hb 5.1g/dL、白血球44,960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP 2.2mg/dL。 胸部エックス線:縦郭・心陰影・肺野に異常なし。 Aさんの骨髄穿刺の30分後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.経皮的動脈血酸素飽和度

-

2.穿刺部の止血状態

-

3.下肢の運動障害

-

4.眼瞼結膜

- 解答・解説

-

1.(×)骨髄穿刺は侵襲的検査であり、検査前後にバイタルサインやSpO2を確認することは大切ですが、低酸素血症をきたす可能性は極めて低いため、最優先される項目とはいえません。

2.(○)骨髄穿刺後には検査部位からの出血や血腫形成などの可能性があり、実際にAさんのHbや血小板数の値が低いことから、穿刺部の止血状態を観察することが最も優先されます。

3.(×)後腸骨稜からの骨髄穿刺であるため、下肢の運動障害をきたす可能性は低いといえます。また、骨髄穿刺30分後であれば麻酔がかかっていることからも、確認の優先度は低いでしょう。

4.(×)眼瞼結膜で貧血の観察を行うことはできますが、検査後に最優先される項目ではありません。

第95問

Aさん(26歳、男性)は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。Aさんは急性白血病(acute leukemia)を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。 身体所見:意識清明、体温37.2℃、呼吸数17/分、脈拍124/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)、両下肢に散在する出血斑あり。 検査所見:Hb 5.1g/dL、白血球44,960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP 2.2mg/dL。 胸部エックス線:縦郭・心陰影・肺野に異常なし。 Aさんは急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia)と診断された。化学療法によって寛解し、造血幹細胞移植を行う方針となった。 Aさんの造血幹細胞移植で正しいのはどれか。

-

1.Aさんと骨髄提供者の性別が一致している必要がある。

-

2.移植後2週間で退院できる。

-

3.移植前処置が必要である。

-

4.手術室で行う。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんと骨髄提供者の白血球抗原型(HLA型)が一致している必要があるものの、性別を一致させる必要はありません。

2.(×)同種造血幹細胞移植では生着まで2週間以上かかるため、移植後2週間で退院することは困難です。通常は移植後2~4か月で退院となることが多いとされています。

3.(○)白血病細胞やリンパ系細胞をできるだけ減少させるため、抗癌剤大量投与や全身放射線治療などの移植前処置が必須となります。

4.(×)手術室で行うのはドナーからの幹細胞採取であり、患者へは無菌室で輸注されます。

第96問

Aさん(26歳、男性)は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。Aさんは急性白血病(acute leukemia)を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。 身体所見:意識清明、体温37.2℃、呼吸数17/分、脈拍124/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)、両下肢に散在する出血斑あり。 検査所見:Hb 5.1g/dL、白血球44,960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP 2.2mg/dL。 胸部エックス線:縦郭・心陰影・肺野に異常なし。 Aさんは急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia)と診断された。化学療法によって寛解し、造血幹細胞移植を行う方針となった。 造血幹細胞移植後、生着が確認された。皮膚にStageIの移植片対宿主病(graft versus host disease)を発症したが、免疫抑制薬の内服を継続しつつ退院することになった。 Aさんの退院に向けた看護師の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.「皮膚の状態がよくなれば免疫抑制薬は中止してください」

-

2.「加熱していない魚介類を食べるのは避けましょう」

-

3.「インフルエンザワクチンの接種は避けてください」

-

4.「直射日光に当たらないようにしましょう」

-

5.「入浴は最小限にしてください」

- 解答・解説

-

1.(×)免疫抑制薬は、移植片対宿主病(GVHD)の予防を目的として継続する必要があるため、自己判断で中止してはなりません。

2.(○)易感染状態にあるため、加熱していない魚介類を食べることは避けるよう指導します。

3.(×)移植後は罹患時の重症化リスクが高くなることから、インフルエンザワクチンの接種が推奨されています。同ワクチンは不活化ワクチンであるため、免疫抑制薬の内服中でも接種可能です。

4.(○)直射日光は皮膚の炎症を引き起こし、GVHDや皮膚癌の原因となります。日焼け止めクリームやUVカット加工された衣類などで直射日光から皮膚を防護することが適切です。

5.(×)入浴を制限する必要はありませんが、皮膚への刺激を最小限にするため湯温に注意し、低刺激の石けんやシャンプーを用いて手で優しく洗います。また、感染対策として共同浴場の利用は避けます。

第97問

Aさん(92歳、女性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症のため要介護4で、2年前から特別養護老人ホームに入所している。入所時は、日常生活は全介助で、話しかけるとうなずいたり首を振るなど自分の意思を伝えることができた。Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた。家族は週1回、面会に来ていた。入所時に、Aさんは「延命処置を望まない」、家族は「できるだけ長生きしてほしい」と言っていた。 最近、ほとんど食事を摂らなくなり、閉眼していることが多く、看護師や施設職員の声かけに対する反応が徐々に鈍くなってきた。家族が面会時に声をかけると、目を開け、うなずくなどの意思表示がある。Aさんの状態から、医師と相談し看護師は看取りの準備が必要であると判断した。 Aさんの死の迎え方を決めるために優先されるのはどれか。

-

1.主治医の治療方針

-

2.施設の職員のケア方針

-

3.入所時のAさんの意思

-

4.現在のAさんと家族の意思

- 解答・解説

-

1.(×)主治医は、本人やその家族に適切な情報提供や説明を行います。主治医による治療方針が優先されることはありません。

2.(×)施設の職員からも、本人やその家族に対して持てる情報を十分に提供しますが、そのケア方針が優先されることはありません。

3.(×)入所時のAさんは「延命処置を望まない」と意思表示していますが、2年前のことであるため、現在の意思を確認する必要があるでしょう。また、家族の「できるだけ長生きしてほしい」という希望も無視することはできません。

4.(○)Aさんは問いかけによる意思表示が可能な状態であり、現在のAさんと家族の意思を再確認することが最も優先されます。

第98問

Aさん(92歳、女性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症のため要介護4で、2年前から特別養護老人ホームに入所している。入所時は、日常生活は全介助で、話しかけるとうなずいたり首を振るなど自分の意思を伝えることができた。Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた。家族は週1回、面会に来ていた。入所時に、Aさんは「延命処置を望まない」、家族は「できるだけ長生きしてほしい」と言っていた。 最近、ほとんど食事を摂らなくなり、閉眼していることが多く、看護師や施設職員の声かけに対する反応が徐々に鈍くなってきた。家族が面会時に声をかけると、目を開け、うなずくなどの意思表示がある。Aさんの状態から、医師と相談し看護師は看取りの準備が必要であると判断した。 Aさんは、食事を全く食べず、水分も取らなくなり、皮膚も乾燥してきた。家族は毎日面会にきて声をかけているが、反応がなくなってきた。 Aさんが死に向かう中で、穏やかに過ごすための援助で適切なのはどれか。

-

1.好きな音楽をかける。

-

2.輸液療法を検討する。

-

3.家族の面会を制限する。

-

4.皮膚の清潔ケアを頻回に行う。

- 解答・解説

-

1.(○)「Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた」ということです。たとえ反応がなくても聴覚は最後まで比較的保たれることから、穏やかに過ごすための援助としてAさんの好きな音楽をかけることが適切です。

2.(×)Aさんは延命処置を望んでおらず、循環動態が低下している段階での輸液療法は苦痛を与える可能性があることからも不適切です。

3.(×)家族と過ごす時間を積極的に増やすよう配慮することが適切です。

4.(×)不快にならないよう清潔を保つことは大切ですが、頻回ではAさんの負担になるため適切とはいえません。

第99問

Aさん(92歳、女性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症のため要介護4で、2年前から特別養護老人ホームに入所している。入所時は、日常生活は全介助で、話しかけるとうなずいたり首を振るなど自分の意思を伝えることができた。Aさんは歌が好きで、歌に関するレクリエーションには車椅子で参加し、笑顔がみられていた。家族は週1回、面会に来ていた。入所時に、Aさんは「延命処置を望まない」、家族は「できるだけ長生きしてほしい」と言っていた。 最近、ほとんど食事を摂らなくなり、閉眼していることが多く、看護師や施設職員の声かけに対する反応が徐々に鈍くなってきた。家族が面会時に声をかけると、目を開け、うなずくなどの意思表示がある。Aさんの状態から、医師と相談し看護師は看取りの準備が必要であると判断した。 3日後、Aさんは声かけに全く反応しなくなったため、看護師は死期が迫っていると判断した。 看護師が観察するAさんの状態はどれか。

-

1.尿量の増加

-

2.流涎の増加

-

3.下痢便の出現

-

4.下顎呼吸の出現

- 解答・解説

-

1.(×)循環血液量が減少するため、尿量も減少します。

2.(×)唾液分泌が減少するため、口腔は乾燥し、流涎も減少します。

3.(×)食事摂取や水分摂取ができていないため、便秘傾向となります。

4.(○)下顎呼吸は、呼吸中枢の機能をほぼ喪失した際にみられる努力性の呼吸です。何とか酸素を取り入れようとして口をパクパクさせて喘ぐような呼吸の仕方で、死の直前に必ず出現する状態の一つです。

第100問

Aさん(77歳、男性)は、妻(79歳)と2人暮らし。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症(Alzheimer disease)と診断された。現在のMMSE〈Mini-mental State Examination〉は18点。家では、食事は準備すれば自分で摂取できる。排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる。入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する。Aさんはにぎやかな場所が苦手であり、また、時々1人で外に出て行ってしまい家に帰れなくなることがある。 最近、Aさんが妻の介助を激しく拒否し大声で怒鳴ることが多くなってきたため、妻は介護支援専門員に相談した。相談の結果、妻の介護負担を軽減する目的で、Aさんは通所介護を利用することになった。 通所の初日、Aさんは、初めての場所に戸惑った様子で、施設内を歩き回っている様子がみられた。妻は「夫がデイサービスに慣れるか心配です」と言って、Aさんの様子をみている。 妻への看護師の声かけで最も適切なのはどれか。

-

1.「Aさんが好きなことをして過ごせるようにします」

-

2.「入口のドアに鍵をかけてあるので大丈夫です」

-

3.「毎回、Aさんに付き添ってください」

-

4.「Aさんには1人で居てもらいます」

- 解答・解説

-

1.(○)妻は、にぎやかな場所が苦手なAさんが、新しい環境に慣れることができるか不安に感じています。穏やかに過ごせるよう見守ることを伝え、安心感を与えることが適切です。

2.(×)施錠してあるから大丈夫という言葉は、Aさんを尊重していないと受け止められる可能性があります。

3.(×)毎回付き添うのであれば妻の負担は大きく、介護負担の軽減にはつながりません。

4.(×)Aさんが放置されているようで、妻が不安になる言葉だといえます。Aさんが施設に慣れるためにも、様子を見ながら社会的交流を促すことが適切です。

第101問

Aさん(77歳、男性)は、妻(79歳)と2人暮らし。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症(Alzheimer disease)と診断された。現在のMMSE〈Mini-mental State Examination〉は18点。家では、食事は準備すれば自分で摂取できる。排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる。入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する。Aさんはにぎやかな場所が苦手であり、また、時々1人で外に出て行ってしまい家に帰れなくなることがある。 最近、Aさんが妻の介助を激しく拒否し大声で怒鳴ることが多くなってきたため、妻は介護支援専門員に相談した。相談の結果、妻の介護負担を軽減する目的で、Aさんは通所介護を利用することになった。 通所介護でレクリエーションが始まり、Aさんは周囲を見ていたが、しばらくするとそわそわしながら席を離れていなくなった。その後、看護師は、介護職員からAさんがゴミ箱に排尿していたという報告を受けた。 このときのAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.目立たない場所にゴミ箱を置く。

-

2.1時間ごとに尿意を確認する。

-

3.パンツ型おむつを勧める。

-

4.トイレの際は同行する。

- 解答・解説

-

1.(×)ゴミ箱を別の場所に移動しても、問題の解決にはつながりません。

2.(×)普段は尿意や便意があり、トイレで排泄できているため、1時間ごとに尿意を確認する必要はありません。

3.(×)失禁はなく、家ではトイレで排泄できているため、パンツ型おむつを勧める必要はありません。Aさんの自尊心に配慮した対応が必要です。

4.(○)急激な環境の変化により、見当識障害でトイレの位置が認識できないままゴミ箱に排尿してしまったと考えられます。トイレの際に同行して正しい場所に誘導することで、適切な排泄が可能になるでしょう。

第102問

Aさん(77歳、男性)は、妻(79歳)と2人暮らし。5年前にAlzheimer〈アルツハイマー〉型認知症(Alzheimer disease)と診断された。現在のMMSE〈Mini-mental State Examination〉は18点。家では、食事は準備すれば自分で摂取できる。排泄は尿意や便意ともにあり、トイレで排泄できる。入浴は妻の介助でシャワー浴を行っているが、機嫌が悪いと「うるさい」と怒鳴り、介助を拒否する。Aさんはにぎやかな場所が苦手であり、また、時々1人で外に出て行ってしまい家に帰れなくなることがある。 最近、Aさんが妻の介助を激しく拒否し大声で怒鳴ることが多くなってきたため、妻は介護支援専門員に相談した。相談の結果、妻の介護負担を軽減する目的で、Aさんは通所介護を利用することになった。 入浴の時間になり、Aさんは浴槽を見て「あれは、何?」と興味を示したが、介護職員が入浴を勧めると「今日はやめておく」と言う。看護師が再度入浴を勧めると、Aさんは「今日は忙しくて時間がない」と答えている。 Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.全身清拭を行う。

-

2.浴槽の説明を行う。

-

3.自宅で入浴してもらう。

-

4.時間をおいてから再度入浴を勧める。

- 解答・解説

-

1.(×)何度か入浴を勧めても拒否が強い場合は、全身清拭に切り替えることも考えられます。ただし、基本的には入浴してもらう方向で対応を考えることが適切です。

2.(×)入浴を拒否している状況で浴槽の説明を行っても、気分が変わるとは考えづらいでしょう。実際に入浴する際に浴槽の説明を行うことは、不安の払拭につながる可能性があります。

3.(×)家では妻の介助でシャワー浴を行っており、介護負担の軽減になりません。

4.(○)少し時間を置いて落ち着いたころに、再度勧めることで返答が変わる可能性があります。

第103問

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じたため、父親と救急外来を受診した。エックス線撮影の結果、右側の上腕骨顆上骨折(supracondylar fracture of humerus)と診断され、非観血的整復とギプス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。 ギプス固定にあたり、A君への看護師の説明で適切なのはどれか。

-

1.痛くないことを説明する。

-

2.すぐ終わることを説明する。

-

3.ギプスが乾くときに冷たくなると説明する。

-

4.ギプスに使うものを見せながら説明する。

- 解答・解説

-

1.(×)整復して固定する際は患部に強い疼痛を伴うはずであり、安易に事実と異なることを伝えるのは不誠実でしょう。A君と看護師の信頼関係を破綻させるおそれさえある説明です。

2.(×)すぐ終わるというあいまいな表現は、混乱をもたらすため避けるべきです。

3.(×)ギプスが乾くときは、化学反応により熱を発して温かくなります。

4.(○)実際に使うものを見せて説明することでイメージしやすくなり、心理的準備を整えやすくなります。

第104問

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じたため、父親と救急外来を受診した。エックス線撮影の結果、右側の上腕骨顆上骨折(supracondylar fracture of humerus)と診断され、非観血的整復とギプス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。 A君は、整復術後の経過観察のため1泊入院することになった。 整復術後の合併症の観察方法で適切なのはどれか。

-

1.患側の肩の皮膚色を観察する。

-

2.患肢の観察は8時間ごとに行う。

-

3.感覚鈍麻の有無は患肢の手指を触れて観察する。

-

4.冷感はギプスの中に看護師が手を入れて観察する。

- 解答・解説

-

1.(×)血行障害は患部より遠位に生じるため、近位である肩ではなく、患側の末梢(手や指先)の皮膚色を観察します。

2.(×)血行障害や疼痛の増強、出血性ショックの可能性などを考慮すると、患肢の観察は8時間ごとより頻回に行う必要があります。

3.(○)感覚鈍麻の有無は、本人の訴えを聞くだけでなく、患肢の手指を触れて観察します。

4.(×)冷感は、患側の手や指先を触れて観察します。ギプスの中に手を入れると、その部分の皮膚損傷を招くおそれがあります。

第105問

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じたため、父親と救急外来を受診した。エックス線撮影の結果、右側の上腕骨顆上骨折(supracondylar fracture of humerus)と診断され、非観血的整復とギプス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。 A君は、整復術後の経過観察のため1泊入院することになった。 退院時、A君は「明日から学校に行けるかな」と看護師に質問した。看護師は、学校には行けることを伝えた後、学校生活における注意点を説明することにした。 A君への説明で適切なのはどれか。

-

1.「右手の指は使わないでね」

-

2.「ギプスは濡れても大丈夫だよ」

-

3.「ギプスをぶつけないようにしてね」

-

4.「体育の授業は休まなくてもいいよ」

- 解答・解説

-

1.(×)患肢の固定部分を動かすことはできませんが、指先は開放されおり、筋萎縮、血流うっ滞、浮腫などを予防する観点からも、使用を禁止する必要はありません。

2.(×)ギプス自体の強度や固定力が低下したり、ギプス内の皮膚が湿潤状態になったりするため、ギプスは濡らさないよう指導します。

3.(○)ギプスをぶつけると、ギプス自体の損傷や骨折の転位などを招くおそれがあります。

4.(×)体育の授業では、上腕の固定や安静を保つことが困難であり、事故が起こる可能性もあることから、骨折部位が安定するまでは休むよう指導します。

-

-

第106問

Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。 Aさんへの説明で適切なのはどれか。

-

1.「空腹を避けましょう」

-

2.「塩味を濃くしましょう」

-

3.「規則正しく3食摂りましょう」

-

4.「市販の調理済みの食品は控えましょう」

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんの症状は妊娠悪阻(つわり)であると考えられるため、空腹で悪心が誘発されます。空腹を避けるように少しずつ食べるよう勧めることが適切です。

2.(×)妊娠高血圧症候群を予防するためにも、塩分の過剰摂取には注意が必要です。味付けの工夫としては、爽やかな酸味が好まれる傾向にあります。

3.(×)食生活を規則正しく整えるよりも、食べたいときに食べられるものを少量ずつ摂取するよう指導します。

4.(×)調理中の臭いがつわりを誘発することがあるため、妊婦の嗜好に応じて市販の調理済みの食品を活用したり、時には外食したりする工夫も勧められます。

第107問

Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。 妊娠12週の妊婦健康診査の際、「つわりが少し楽になってきて、ついつい食べてしまいます。あまり太らない方がよいですよね」と話す。 Aさんの妊娠期間中の理想体重増加量の範囲について、下限と上限の組合せで正しいのはどれか。

-

1.7kg―10kg

-

2.7kg―12kg

-

3.9kg―10kg

-

4.9kg―12kg

- 解答・解説

-

妊娠全期間を通しての推奨体重増加量は「BMI<18.5→9~12kg」「BMI=18.5~25→7~12kg」「BMI>25→個別対応(5kg程度が目安)」となっています。AさんのBMIは「60kg÷(1.6m×1.6m)=23.4であり、下限7kg上限12kgが適切です。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第108問

Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。 Aさんは、妊娠34週4日の妊婦健康診査を受けた。Aさんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。 産後、Aさんの夫が適用となる制度はどれか。

-

1.育児休業

-

2.育児時間

-

3.休日労働の制限

-

4.勤務時間の変更

- 解答・解説

-

1.(○)育児休業は、男女ともに取得可能です。Aさんの母のサポートは望めない状況であり、「産後は夫と2人で子育てをしていきます」というAさんの決意もあるので、Aさんの夫が自身の子ども・家庭のために献身することは当然だといえます。

2.(×)育児時間は、労働基準法第67条において、女性労働者条項として規定されています。

3.(×)休日労働の制限は、労働基準法第66条において、女性労働者条項として規定されています。

4.(×)勤務時間の変更は、男女雇用機会均等法第13条に規定されており、妊娠中および出産後の女性労働者が対象となっています。

第109問

Aさん(29歳、初産婦)は、妊娠37週0日で2,780gの男児を正常分娩で出産した。出生後5分の児の状態は、心拍数150/分、四肢を屈曲させて啼泣している。顔面を清拭されると激しく啼泣し、全身はピンク色である。 このときの児のApgar〈アプガー〉スコアは何点か。

-

1.10点

-

2.8点

-

3.6点

-

4.4点

- 解答・解説

-

心拍数は100/分以上で2点、呼吸は激しく啼泣しているため2点、反応性(啼泣)も2点、活動性(筋緊張)は四肢を屈曲させて啼泣しているため2点、皮膚色は全身ピンク色で2点であり、Apgar〈アプガー〉スコアは合計10点です。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第110問

Aさん(29歳、初産婦)は、妊娠37週0日で2,780gの男児を正常分娩で出産した。出生後5分の児の状態は、心拍数150/分、四肢を屈曲させて啼泣している。顔面を清拭されると激しく啼泣し、全身はピンク色である。 出生後1時間。児の状態は、直腸温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数120/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%(room air)、四肢冷感やチアノーゼを認めない。哺乳は開始していない。Aさんの経過は順調である。 このときの児への看護で適切なのはどれか。

-

1.ビタミンK2シロップを経口投与する。

-

2.風通しの良いところに児を寝かせる。

-

3.先天性代謝異常検査を行う。

-

4.早期母子接触を行う。

- 解答・解説

-

1.(×)ビタミンK2シロップは、新生児の頭蓋内出血や消化管出血を予防する目的で3回にわたって経口投与されます。初回投与は、数回の哺乳を経て、哺乳の確立が観察された後に実施します。なお、2回目の投与は生後1週間前後、3回目の投与は1か月健診時となります。

2.(×)体温調節機能が未熟な新生児には保温が不可欠であり、風通しの良い場所では熱喪失を助長するため不適切です。

3.(×)新生児マススクリーニング検査は、経口哺乳が十分に確立した生後5~7日ごろに実施します。

4.(○)児のバイタルサインやSpO2が正常であり、Aさんの経過も順調であることから、早期母子接触を行って母子の愛着形成を促すことが最も適切であると考えられます。

第111問

Aさん(29歳、初産婦)は、妊娠37週0日で2,780gの男児を正常分娩で出産した。出生後5分の児の状態は、心拍数150/分、四肢を屈曲させて啼泣している。顔面を清拭されると激しく啼泣し、全身はピンク色である。 産褥4日。Aさんは、血圧112/80mmHg、脈拍76/分、Hb 11.2g/dL、Ht 37.0%。子宮底を臍下4横指に硬く触れる。悪露は赤褐色で少量。凝血の混入や悪臭はない。乳房は緊満しており移行乳が分泌している。Aさんは「夜中も3時間ごとくらいに授乳をするためほとんど眠れていません」と話している。表情は穏やかである。 Aさんのアセスメントとして適切なのはどれか。

-

1.貧血である。

-

2.産後うつ病(postpartum depression)である。

-

3.子宮復古は順調である。

-

4.乳汁分泌が遅れている。

- 解答・解説

-

1.(×)妊婦における貧血の基準値は「Hb<11.0g/dL and/or Ht<33%」であり、Aさんは該当しません。

2.(×)不眠は授乳のためであり、Aさんの表情は穏やかで抑うつ状態はみられません。

3.(○)子宮底が臍下4横指まで収縮して硬く触れ、悪露も赤褐色で少量であり、子宮内感染を疑う所見もみられないことなどから、子宮復古は順調であるといえます。

4.(×)産褥4日目で、乳房が緊満して移行乳が分泌していることから、経過は順調であるといえます。

第112問

Aさん(19歳、男性)は、幼い頃から忘れ物や遅刻が多く、落ち着いて授業を受けることが難しかった。学校からは精神科の受診を勧められていたが、受診することなく高校まで卒業した。卒業後は事務職として働きはじめたが、仕事上のトラブルで上司や同僚から叱責を受けたことをきっかけに、仕事を無断で休むことが多くなった。産業医から精神科外来を紹介され、両親とともに受診した。本人の診察と両親からの生育歴の聴取が行われ、注意欠如・多動性障害〈ADHD〉(attention-deficit/hyperactivity disorder)と診断された。 職場でAさんにみられる可能性が高い行動はどれか。

-

1.仕事中に突然意識を失って倒れる。

-

2.退勤時に戸締りの確認を繰り返す。

-

3.集中して仕事をすることができない。

-

4.状況にふさわしくない単語の発声を繰り返す。

- 解答・解説

-

1.(×)突然の意識消失は、てんかんや迷走神経反射などでみられます。

2.(×)強迫行為の一例であり、強迫性障害で特徴的にみられる症状です。

3.(○)注意欠如・多動性障害〈ADHD〉では、不注意、多動、衝動性が特徴的であり、「集中して仕事をすることができない」「いったん休憩すると集中力が途切れてしまう」可能性が高いといえます。一方で、過集中もADHDの症状として起こり得ます。

4.(×)状況にふさわしくない単語の発声を繰り返すことは、複雑性音声チックや自閉症スペクトラム障害などでみられます。

第113問

Aさん(19歳、男性)は、幼い頃から忘れ物や遅刻が多く、落ち着いて授業を受けることが難しかった。学校からは精神科の受診を勧められていたが、受診することなく高校まで卒業した。卒業後は事務職として働きはじめたが、仕事上のトラブルで上司や同僚から叱責を受けたことをきっかけに、仕事を無断で休むことが多くなった。産業医から精神科外来を紹介され、両親とともに受診した。本人の診察と両親からの生育歴の聴取が行われ、注意欠如・多動性障害〈ADHD〉(attention-deficit/hyperactivity disorder)と診断された。 診察後、Aさんの両親は「親としてどうしたら良かったのでしょうか、私たちの育て方に問題があったのでしょうか」と外来看護師に話した。 このときのAさんの両親への対応として適切なのはどれか。

-

1.「Aさんは育てにくいお子さんでしたね」

-

2.「職場の環境が悪かったことが原因です」

-

3.「ご両親の育て方が原因ではないと思いますよ」

-

4.「もっと早くAさんの問題に気が付けばよかったですね」

- 解答・解説

-

1.(×)育てやすさは主観的な感想であり、看護師が「育てにくい」と決め付けるのは不適切です。

2.(×)職場の環境に関する詳細は不明であり、原因であると言い切ることはできません。

3.(○)注意欠如・多動性障害〈ADHD〉は、保護者の育て方により発症する疾患ではありません。両親が疾患への理解を深め、自身を責めることのないよう、明確に伝えるべき大切なポイントです。

4.(×)確かに、ADHDにおいても早期発見・早期対応は大切なことですが、特に自責の念を抱きやすい両親に対して、批判的な言葉や追い詰めるような言葉を用いるべきではありません。

第114問

Aさん(19歳、男性)は、幼い頃から忘れ物や遅刻が多く、落ち着いて授業を受けることが難しかった。学校からは精神科の受診を勧められていたが、受診することなく高校まで卒業した。卒業後は事務職として働きはじめたが、仕事上のトラブルで上司や同僚から叱責を受けたことをきっかけに、仕事を無断で休むことが多くなった。産業医から精神科外来を紹介され、両親とともに受診した。本人の診察と両親からの生育歴の聴取が行われ、注意欠如・多動性障害〈ADHD〉(attention-deficit/hyperactivity disorder)と診断された。 Aさんは予約した受診日を忘れてしまい、受診できないことが度々あった。Aさんは、これまで忘れないための工夫を何もしてこなかったと外来看護師に話した。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.「ご家族に予定を管理してもらいましょう」

-

2.「忘れてしまった理由を考えてみましょう」

-

3.「予定を忘れたことで生じる不利益を整理してみましょう」

-

4.「今予約した次回の受診日をこの場で予定表に書き込みましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)家族からの助けを借りることも対策の一つではありますが、自分自身で問題に対処する能力を身に付けることが優先されます。

2.(×)忘れてしまった理由よりも、忘れないための対処方法を考えることが適切です。

3.(×)不利益を明確にしても直接的な問題解決にはつながりません。

4.(○)「これまで忘れないための工夫を何もしてこなかった」という自覚があるため、今すぐ実行可能な方法を提案することが最も効果的だといえます。ただし、書き込んだものを見忘れる可能性があるため、これだけで万全の対策とはなりません。

第115問

Aさん(78歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らしである。脳血管障害後遺症による右片麻痺があり、車椅子への移乗は部分介助、要介護2である。排泄はポータブルトイレを利用している。Aさんと妻はなるべく家で過ごしたいと考え、自宅での介護はすべて妻が行っている。長女(会社員)が県内に在住しているがAさんの介護はしていない。訪問看護を週1回利用するのみで、他のサービスは利用していない。最近、妻の腰痛が悪化し、妻から訪問看護師に「主治医から介護の負担を軽減するように言われました。でも夫は家から出たくないし、私も夫をどこかに預けるのは不安です。どうしたらよいでしょうか」と相談があった。 このときの訪問看護師が提案するAさんへのサービスで最も適切なのはどれか。

-

1.通所介護

-

2.訪問介護

-

3.短期入所生活介護

-

4.訪問リハビリテーション

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんと妻の意向は自宅での介護で合致しており、通所介護のように施設に通って利用するサービスは適していません。

2.(○)訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して身体介護や生活援助を行うサービスであり、自宅に居ながら妻の介護負担を軽減できるため、最も適切な提案です。

3.(×)短期入所生活介護は、施設に入所して受けるサービスであるため、設問の事例で適切とはいえません。

4.(×)訪問リハビリテーションでは、ただちに妻の介護負担を軽減することはできません。

第116問

Aさん(78歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らしである。脳血管障害後遺症による右片麻痺があり、車椅子への移乗は部分介助、要介護2である。排泄はポータブルトイレを利用している。Aさんと妻はなるべく家で過ごしたいと考え、自宅での介護はすべて妻が行っている。長女(会社員)が県内に在住しているがAさんの介護はしていない。訪問看護を週1回利用するのみで、他のサービスは利用していない。最近、妻の腰痛が悪化し、妻から訪問看護師に「主治医から介護の負担を軽減するように言われました。でも夫は家から出たくないし、私も夫をどこかに預けるのは不安です。どうしたらよいでしょうか」と相談があった。 サービス導入後1か月。今朝、妻から訪問看護師に「夫の身体が震えています。よだれを垂らして、目が合わないです」と連絡があった。訪問看護師が訪問すると、Aさんの震えは止まっており、Aさん自身は「何が起きていたのか覚えていない」と言う。訪問時の体温36.0℃、呼吸数18/分、脈拍82/分、血圧130/62mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%(room air)であった。妻によると、2日間排便がなく、尿量1,500mL/日、尿の性状は黄色透明とのことだった。 妻からの連絡時にAさんに起きていたと考えられる状態はどれか。

-

1.感染

-

2.脱水

-

3.便秘

-

4.けいれん

- 解答・解説

-

1.(×)発熱や頻脈、頻呼吸などはみられず、SpO2も基準範囲内であることから、感染は考えにくいでしょう。

2.(×)尿の量や性状に問題はなく、脈拍数や血圧が保たれていることから、脱水の可能性は低いでしょう。

3.(×)2日間排便がなくても便秘とは判断できず、軽度の便秘であったとしても今回の症状発現とは関連しません。

4.(○)脳血管障害の既往があり、短時間で消失する意識障害の症状がみられたことから、けいれんが起きていた可能性が最も高いと考えられます。

第117問

Aさん(78歳、男性)は、妻(70歳)と2人暮らしである。脳血管障害後遺症による右片麻痺があり、車椅子への移乗は部分介助、要介護2である。排泄はポータブルトイレを利用している。Aさんと妻はなるべく家で過ごしたいと考え、自宅での介護はすべて妻が行っている。長女(会社員)が県内に在住しているがAさんの介護はしていない。訪問看護を週1回利用するのみで、他のサービスは利用していない。最近、妻の腰痛が悪化し、妻から訪問看護師に「主治医から介護の負担を軽減するように言われました。でも夫は家から出たくないし、私も夫をどこかに預けるのは不安です。どうしたらよいでしょうか」と相談があった。 Aさんは入院したが、状態が安定し入院後3日で退院することが決まった。長女が「父が退院したら、母の腰痛が心配なので、私が父のポータブルトイレへの移動を手伝いたいと思います。介助の方法を教えてください」と訪問看護師に相談があった。 訪問看護師が長女に指導するベッドからポータブルトイレへの移乗の介助方法で正しいのはどれか。

-

1.ポータブルトイレをAさんの麻痺側に設置する。

-

2.ベッドから立ち上がる際はAさんに前傾姿勢になってもらう。

-

3.Aさんの健側に立って介助する。

-

4.Aさんの向きを変えるときはズボンのウエスト部分を持つ。

- 解答・解説

-

1.(×)原則としてポータブルトイレは患者の健側に設置し、健側の手足主導で移乗してもらいます。

2.(○)立ち上がる際は、患者が前傾姿勢になることで重心が前方へ移動するため、殿部が自然に浮いて介助者の負担も軽減されます。介助者は、転倒を防ぐため腰を軽く支えます。

3.(×)片麻痺では麻痺側に傾きやすく、ふらつきや転倒の可能性が高いのは麻痺側であることから、原則として介助者は麻痺側に立って介助します。

4.(×)ズボンのウエスト部分を持っても体重を十分に支えることができない上、着衣などが殿部に食い込んで不快感を与えてしまいます。向きを変える際は、腰や背中を抱えるように持って支えることが推奨されます。

第118問

A市に住むBさん(40歳、経産婦)は、妊娠20週0日である。夫(42歳、会社員)、長女のCちゃん(5歳)の3人暮らし。朝食を終えた午前8時、大規模災害が発生し、夫は倒壊した家屋に両下肢が挟まれ身動きがとれなくなった。一緒にいたBさんとCちゃんは無事だったが、慌てるBさんのそばでCちゃんは泣きながら座りこんでいた。午前10時、夫は救助隊に救出されたが、下肢の感覚はなくなっていた。病院に搬送された夫は、その日のうちに入院となった。 搬送直後の夫の血液検査データで、高値が予想されるのはどれか。2つ選べ。

-

1.カリウム

-

2.カルシウム

-

3.ヘモグロビン〈Hb〉

-

4.総コレステロール

-

5.クレアチンキナーゼ〈CK〉

- 解答・解説

-

Bさんの夫は、倒壊した家屋に長時間両下肢を圧迫され、その後に救出されて下肢が開放されたことから、挫滅症候群(クラッシュ症候群)が起こり、横紋筋融解症をきたしていると考えられます。

1.(○)圧迫で壊死した筋肉からカリウムが血中へ流出し、高カリウム血症から心原性ショックを引き起こす可能性があります。

2.(×)障害を受けた筋肉にカルシウムが沈着するため、カルシウム値は低下します。

3.(×)ヘモグロビン値は影響を受けませんが、ミオグロビンが流出して高ミオグロビン血症となり、褐色のミオグロビン尿がみられます。

4.(×)総コレステロール値が影響を受けることはありません。

5.(○)筋肉細胞に含まれるクレアチンキナーゼ〈CK〉が一気に流出し、高CK血症を引き起こします。

第119問

A市に住むBさん(40歳、経産婦)は、妊娠20週0日である。夫(42歳、会社員)、長女のCちゃん(5歳)の3人暮らし。朝食を終えた午前8時、大規模災害が発生し、夫は倒壊した家屋に両下肢が挟まれ身動きがとれなくなった。一緒にいたBさんとCちゃんは無事だったが、慌てるBさんのそばでCちゃんは泣きながら座りこんでいた。午前10時、夫は救助隊に救出されたが、下肢の感覚はなくなっていた。病院に搬送された夫は、その日のうちに入院となった。 被災当日にBさんはCちゃんとともに避難所に入所した。被災後1日、Bさんは巡回してきた看護師に「今妊娠20週目ですが、おなかが張ることがあります」と話した。 看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.下肢の浮腫の程度

-

2.食事の摂取状況

-

3.性器出血の有無

-

4.排泄状況

- 解答・解説

-

選択肢のいずれも大切な観察項目ですが、最も確認の優先度が高いものを選択します。

1.(×)妊娠中は、循環血液量の増加や下肢静脈血の還流障害により下肢の浮腫や静脈瘤が生じやすくなるため、観察項目の一つとなります。

2.(×)食事の摂取状況は、胎児の成長につながる大切な観察項目です。

3.(○)妊娠20週であり、頻回な腹部の張りから切迫流産の可能性が考えられるため、腹痛や性器出血など切迫流産の徴候の有無を確認することが最も優先されます。

4.(×)妊娠中は、増大する子宮の圧迫により便秘になりやすいため、観察項目の一つとなります。

第120問

A市に住むBさん(40歳、経産婦)は、妊娠20週0日である。夫(42歳、会社員)、長女のCちゃん(5歳)の3人暮らし。朝食を終えた午前8時、大規模災害が発生し、夫は倒壊した家屋に両下肢が挟まれ身動きがとれなくなった。一緒にいたBさんとCちゃんは無事だったが、慌てるBさんのそばでCちゃんは泣きながら座りこんでいた。午前10時、夫は救助隊に救出されたが、下肢の感覚はなくなっていた。病院に搬送された夫は、その日のうちに入院となった。 被災当日にBさんはCちゃんとともに避難所に入所した。 Bさんに異常は認められなかったが、Cちゃんも不安な表情でBさんの傍にいる姿をみて、看護師はBさんとCちゃんは福祉避難所への移動が必要ではないかと考えた。 福祉避難所への移動のために看護師が連携する者で適切なのはどれか。

-

1.精神科医

-

2.民生委員

-

3.A市の保健師

-

4.ボランティアの保育士

- 解答・解説

-

1.(×)こころのケアにも留意すべき環境であり、状況に応じて精神科医とも連携する可能性はありますが、福祉避難所への移動のために連携することは考えにくいでしょう。

2.(×)避難所から福祉避難所への移送において、民生委員が直接関与することはありません。

3.(○)福祉避難所は市町村の管轄であり、避難者名簿の作成も義務付けられています。行政窓口となる市の保健師は、要配慮者を適切な避難所へ移動させるべく避難所を巡回しています。A市の保健師と連携し、移動に向けた調整を行うことが適切です。

4.(×)専門的な知識に基づいて相談・助言に対応できる看護師や保健師の支援が必要な状況であり、ボランティアの保育士と連携する優先度は低いと考えられます。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]