2014年度(第104回)

看護師国家試験 過去問・解答 午後

第106回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は8問です。

L午前の問題:[10][15] L午後の問題:[31][33][54][72][93][108]

午後

-

第1問

日本の平成24年(2012年)における合計特殊出生率はどれか。

-

1.0.91

-

2.1.41

-

3.1.91

-

4.2.41

- 解答・解説

-

合計特殊出生率は、15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、ある1年間の期間出生率です。女性が生涯に何人子どもを産むかを表す指標とも考えられます。人口が増加も減少もしない状態(人口置換水準)は、合計特殊出生率がおよそ2.07のときです。平成24年(2012年)の出生数は103万7,000人で、合計特殊出生率は1.41でした。日本の合計特殊出生率は人口置換水準に大幅に満たない状況が長く続いており、社会構造を根底から揺るがす問題となっています。なお、選択肢3の1.91は、昭和50年(1975年)の数値です。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第2問

警察庁の「平成24年(2012年)中における自殺の状況」の自殺者の原因・動機のうち最も多いのはどれか。

-

1.学校問題

-

2.家庭問題

-

3.勤務問題

-

4.健康問題

- 解答・解説

-

平成24年(2012年)中における自殺者の総数は27,858人で、前年より2,793人(9.1%)減少しています。自殺者のうち原因・動機が特定されているのは20,615人(74.0%)です。このうち、最も多い原因・動機は健康問題で、13,629人(66.1%)が自ら死を選びました。身体の病気のほか、うつ病や統合失調症が原因のケースが多くなっています。その他の選択肢については、家庭問題が第3位(4,089人)、勤務問題が第4位(2,472人)、学校問題が第6位(417人)でした。なお、明らかに推定できる自殺の原因・動機は、自殺者1人に対して3つまで計上することができるため、原因・動機の種別合計数と原因・動機特定自殺者の総数は一致しません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第3問

食中毒(food poisoning)の原因となるのはどれか。

-

1.セラチア

-

2.カンジダ

-

3.サルモネラ

-

4.クラミジア

- 解答・解説

-

選択肢の中で食中毒の原因となるのはサルモネラです。鶏や豚、牛などの腸管に生息するグラム陰性桿菌で、生肉や鶏卵を汚染して食中毒を引き起こします。選択肢1のセラチアは、水中や土壌に分布し、洗面台などの湿潤環境にも存在するグラム陰性桿菌です。免疫力が低下して感染しやすい状態(易感染患者)では、呼吸器感染、尿路感染、手術部位感染、血流感染、髄膜炎などを引き起こす日和見感染の起因菌となります。選択肢2のカンジダは、口腔、膣、外陰部、消化管などに常在する真菌です。免疫力の低下や抗菌薬の使用などで、真菌症を引き起こす日和見感染の起因菌となります。選択肢4のクラミジアは、細菌とウイルスの中間に位置する微生物です。性感染症、肺炎、トラコーマなどを引き起こします。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第4問

要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。

-

1.介護認定審査会

-

2.介護保険審査会

-

3.社会福祉協議会

-

4.社会保障審議会

- 解答・解説

-

1.(○)要介護状態の区分の審査判定業務(要介護認定)は、市町村に設置された介護認定審査会が行います。介護認定審査会は、基本調査による一次判定結果、調査時の記述事項、主治医による意見書の内容をもとに、申請者に対する介護給付の是非や範囲を審査・判定します。よく似た名称の介護保険審査会と混同しないようにしましょう。

2.(×)被保険者(申請者)が、要介護・要支援の認定や保険給付などに対して不服のある場合は、各都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

3.(×)社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき、社会福祉の増進を目的として全国・都道府県・市町村などの単位で組織された民間団体です。

4.(×)社会保障審議会は厚生労働省に設置された審議会の一つで、社会保障制度や人口問題などに関する6つの分科会が置かれています。

第5問

社会的欲求はどれか。

-

1.安全の欲求

-

2.帰属の欲求

-

3.睡眠の欲求

-

4.排泄の欲求

- 解答・解説

-

人間の欲求をピラミッドのように階層としてとらえて理論化したマズローの欲求段階説には、第1段階:生理的欲求、第2段階:安全・安定の欲求、第3段階:所属と愛の欲求(社会的欲求)、第4段階:承認の欲求(尊厳欲求)、第5段階:自己実現の欲求があります。家族や勤務先、国家など、なんらかの集団に所属していたいという帰属の欲求は、第3段階の所属と愛の欲求(社会的欲求)に当たります。生理的欲求と安全・安定の欲求が満たされた状態で、社会的欲求が満たされない場合は、孤独感や社会的不安を感じます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第6問

乳幼児で人見知りが始まる時期はどれか。

-

1.生後1~2か月

-

2.生後6~8か月

-

3.生後18~24か月

-

4.生後36~42か月

- 解答・解説

-

人見知りの時期や程度は個人差が大きく、兄弟姉妹でも異なるケースが多いですが、一般的には生後6~8カ月に始まり、長くても2歳頃には治まるとされています。乳幼児の人見知りは、自分が認識している人以外の人に対して極度の注意を払う一過性の行為です。これは、母親のような身近な人と見慣れない人を区別することができる前提で、見慣れない人に近づきたい気持ち(接近行動)と、恐ろしくて離れたい気持ち(回避行動)が混在した葛藤状態であると考えられています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第7問

人口年齢区分における15歳から64歳までの年齢区分はどれか。

-

1.従属人口

-

2.年少人口

-

3.老年人口

-

4.生産年齢人口

- 解答・解説

-

1.(×)従属人口は、年少人口と老年人口を合計したものであり、生産年齢人口以外の人口を指します。

2.(×)人口年齢区分では、0~14歳を年少人口としています。

3.(×)人口年齢区分では、65歳以上を老年人口としています。

4.(○)生産年齢人口とは、生産活動の中心となる年齢の人口のことであり、15~64歳の年齢区分です。日本の生産年齢人口は1990年代をピークに減少し続けており、定年後も高齢者が働き続けられるような社会に変革する必要に迫られています。

第8問

平成24年(2012年)の国民生活基礎調査で、世帯総数における核家族世帯の割合に最も近いのはどれか。

-

0.013

-

0.0245

-

0.036

-

0.0475

- 解答・解説

-

核家族には、夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯という3つの世帯構造が含まれます。平成24年(2012年)の国民生活基礎調査によると、総世帯数4,817万世帯のうち、核家族世帯は60.2%、単独世帯は25.2%、三世代世帯は7.6%でした。近年の推移では、核家族世帯の割合にはあまり変動がみられません。ただし、核家族の内訳の割合に注目すると、夫婦のみの世帯数は増加傾向、夫婦と未婚の子のみの世帯数は減少傾向にあり、質的には変化していることが分かります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第9問

介護保険法に基づき訪問看護を行うことができる職種はどれか。

-

1.医 師

-

2.薬剤師

-

3.理学療法士

-

4.介護福祉士

- 解答・解説

-

看護職員(看護師、准看護師、保健師)はもちろんとして、リハビリテーション職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)も介護保険法に基づく訪問看護を行うことができます。理学療法士などによる訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションが中心となるケースにおいて、看護職員の代わりに訪問するものと位置付けられています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第10問

嚥下困難のある患者への嚥下訓練において連携する職種で最も適切なのはどれか。

-

1.歯科技工士

-

2.言語聴覚士

-

3.義肢装具士

-

4.臨床工学技士

- 解答・解説

-

1.(×)歯科技工士は、歯科医師の指示の下で、義歯や歯冠修復物、矯正装置などの製作・加工を行います。

2.(○)言語聴覚士は、言語障害や聴覚障害、言葉の発達遅滞など、言語によるコミュニケーションに問題がある対象者に、検査・評価・訓練・指導・助言などを行います。さらに、医師や歯科医師の指示の下で、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行います。現代の医療現場では多職種協働が当たり前になっており、看護師以外の医療従事者の職能や役割についても知っておく必要があります。

3.(×)義肢装具士は、医師の指示の下で、義肢や装具の採寸・採型・製作・身体への適合などを行います。

4.(×)臨床工学技士は、医師の指示の下で、血液浄化装置や人工心肺装置、人工呼吸器といった生命維持管理装置の操作や保守点検を行います。

第11問

体温を調節しているのはどれか。

-

1.橋

-

2.小 脳

-

3.中 脳

-

4.視床下部

- 解答・解説

-

間脳の視床下部は、自律神経や内分泌系の中枢であり、体温の調節、血圧や心拍数の制御、摂食行動、飲水行動、睡眠、子宮筋収縮、乳腺分泌などに関与しています。選択肢1の橋(脳幹に含まれる)は小脳と大脳や脊髄などとの連絡路であり、三叉神経、外転神経、顔面神経、聴覚神経など多くの脳神経核が存在します。選択肢2の小脳は、姿勢の維持、平衡感覚の調節、随意筋運動の制御、運動の記憶などに関与しています。選択肢3の中脳(脳幹に含まれる)は、対光反射、眼球運動、姿勢反射などに関与しています。また、聴覚や錐体外路性運動系の中継点として働きます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第12問

意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。

-

1.保 温

-

2.輸 液

-

3.酸素吸入

-

4.気道確保

- 解答・解説

-

意識がなくなると筋肉の緊張が失われ、舌根が落ち込んで気道が閉塞し、呼吸できなくなります。そのため、最優先されるのは気道の確保であり、一般的には頭部後屈顎先挙上法が推奨されます。一次救命処置は、意識の有無の確認→気道確保→正常な呼吸の有無の確認→胸骨圧迫(および人工呼吸)→AEDの流れで行います。なお、選択肢1の保温は、悪寒、体温低下、顔面蒼白、ショック症状などがみられるとき、日射病・熱射病の場合を除いて季節を問わずに行います。ただし、一次救命処置に優先するわけではありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第13問

低体温が起こるのはどれか。

-

1.尿崩症(diabetes insipidus)

-

2.褐色細胞腫(pheochromocytoma)

-

3.甲状腺機能低下症(hypothyroidism)

-

4.Cushing〈クッシング〉症候群(Cushing syndrome)

- 解答・解説

-

甲状腺機能低下症では、甲状腺ホルモンの分泌低下によって活動的身体機能が徐々に低下し、冷え症、無気力、まぶたや顔のむくみ、体重増加、便秘、徐脈などが生じ、低体温や心不全などに至ります。その他の選択肢では、低体温をきたしません。選択肢1の尿崩症では、下垂体後葉の抗利尿ホルモン(バソプレシン)の分泌障害により、多尿や口渇、多飲となります。選択肢2の褐色細胞腫では、カテコールアミンの産生が過剰になり、高血圧となります。選択肢4のクッシング症候群では、副腎皮質ホルモンの一つであるコルチゾールの過剰により、中心性肥満、満月様顔貌、筋萎縮、皮膚の赤色線条、高血糖、高血圧などが生じます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第14問

チアノーゼが出現するのはどれか。

-

1.血清鉄の増加

-

2.血中酸素分圧の上昇

-

3.血中二酸化炭素分圧の上昇

-

4.血中還元ヘモグロビン量の増加

- 解答・解説

-

チアノーゼは、血中酸素濃度が低下して皮膚や粘膜(特に爪床や口唇で観察されやすい)が青紫色になった状態です。 血液中の酸素と結合していない還元ヘモグロビンの量が増加して、5g/dL以上になると出現します。換気不足によるチアノーゼでは、血液中の酸素が不足して血中酸素分圧が低下します。なお、血中二酸化炭素分圧が上昇した場合は、酸素不足を補おうとして心拍出量が増加するため、チアノーゼは出現しにくくなります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第15問

貧血の定義で正しいのはどれか。

-

1.血圧が下がること

-

2.脈拍を自覚すること

-

3.立ち上がると失神すること

-

4.血色素量が減っていること

- 解答・解説

-

血液の重要な働きである酸素運搬の能力は、ヘモグロビン濃度(血色素量)とほぼ比例しています。貧血は、末梢血中の赤血球数やヘモグロビン濃度が基準値より低下した状態と定義されています。WHOの基準では、ヘモグロビン濃度が成人男性で13g/dL未満、成人女性・小児で12g/dL未満、妊婦・幼児で11g/dL未満を目安に貧血と診断されます。なお、大量出血により循環血液量が減少した場合などは、貧血と同時に血圧の低下もみられますが、一般的には貧血と血圧に関連性はありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

-

-

第16問

抗癌薬の副作用(有害事象)である骨髄抑制を示しているのはどれか。

-

1.嘔 吐

-

2.下 痢

-

3.神経障害

-

4.白血球減少

- 解答・解説

-

抗がん剤は細胞の分裂・増殖が活発な組織に作用するため、骨髄や消化管、毛根などの組織も影響を受けやすくなります。骨の中心にある骨髄では、造血幹細胞の働きで赤血球や白血球、血小板などの血球成分が産生されていますが、抗がん剤の影響を受けると造血幹細胞の増殖が抑制されます。これが骨髄抑制であり、白血球減少による易感染、赤血球減少による貧血、血小板減少による出血傾向が認められます。白血球が2,000/mm3以下、好中球が1,000/mm3以下になると、感染の頻度が上昇するとされています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第17問

貼付剤として用いられる薬剤はどれか。

-

1.フェンタニル

-

2.リン酸コデイン

-

3.モルヒネ塩酸塩

-

4.オキシコドン塩酸塩

- 解答・解説

-

フェンタニルは強オピオイド鎮痛薬であり、剤形には貼付剤(パッチ)や注射液があります。薬理作用はモルヒネと同様ですが、鎮痛作用は100~200倍の強さがあります。非オピオイド鎮痛薬や弱オピオイド鎮痛薬では対処困難なケースにおいて、他のオピオイド鎮痛薬から切り替えて使用します。通常、成人では胸部、腹部、上腕部、大腿部などに貼付し、約72時間ごとに貼り替えます。貼付部位の温度が上昇すると皮膚からの吸収量が増えるため、過量投与と同等の副作用が生じるおそれがあります。貼付中の電気毛布や湯たんぽの使用、入浴などには注意が必要です。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第18問

患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。

-

1.専門用語を用いて説明する。

-

2.視線を合わせずに会話をする。

-

3.沈黙が生じたら会話を終える。

-

4.患者の非言語的な表現を活用する。

- 解答・解説

-

コミュニケーションは双方がメッセージを理解し合うことで成立しますが、そのメッセージの表現は言語のみでなされるとは限りません。表情や視線、動作などの非言語的な表現にも、時には言語以上に明瞭に患者の考えや感情が表れます。例えばアイコンタクトも患者とのコミュニケーションにおいて重要で、視線を合わせることで真剣な姿勢を示し、話を聞く雰囲気を作るよう心がけます。相手の目に集中しすぎて威圧感を与えないよう顔全体を見るよう意識して、顔色や表情も観察します。また、言語表現では、専門用語はできるだけ使わず、患者にとって分かりやすい日常的な言葉で説明します。看護師が日常的に使用している「褥瘡」「清拭」「嚥下」「浮腫」「体位変換」なども専門用語であり、患者には伝わらない可能性があることに留意します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第19問

成人の安静時における所見で異常なのはどれか。

-

1.体温36.2℃

-

2.呼吸数12/分

-

3.脈拍116/分

-

4.血圧128/84mmHg

- 解答・解説

-

1.(×)成人の体温は、腋窩温で36~37℃が基準値です。体温は、早朝に低く、夕方に最も高くなります。

2.(×)成人の呼吸数は、12~15回/分が基準値です。

3.(○)成人の脈拍数は、60~90回/分が基準値です。脈拍116/分は頻脈であり、異常所見となります。

4.(×)成人の血圧は、診察室血圧で収縮期血圧140mmHg未満かつ拡張期血圧90mmHg未満であれば基準範囲内です(家庭血圧では135/85mmHg未満)。収縮期・拡張期どちらか一方でも血圧が基準値を上回る場合に、高血圧症と診断されます。なお、収縮期血圧130~139mmHgかつ/または拡張期血圧85~89mmHgは、高血圧一歩手前の予備群である正常高値血圧に分類されます。

第20問

成人男性の間欠的導尿においてカテーテルを挿入する長さで適切なのはどれか。

-

1.6~8cm

-

2.12~14cm

-

3.18~20cm

-

4.24~26cm

- 解答・解説

-

尿道の長さは、男性では16~18cm、女性では4~5cmが平均値となります。導尿時にはカテーテルを尿道の長さプラス1~2cm挿入することが適切であり、男性では18~20cmが適切です。これより短いと、膀胱まで到達することができないうえに、尿道粘膜を傷付けるおそれもあります。一方、これより長いと膀胱壁を傷付けるおそれがあるため、導尿時にはカテーテル挿入の適切な長さに留意する必要があります。なお、挿入・抜去の際にカテーテルを回転させてはなりません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第21問

最も高い照度を必要とするのはどれか。

-

1.病 室

-

2.手術野

-

3.外来の廊下

-

4.ナースステーション

- 解答・解説

-

病院内各所の推奨照度は、JIS照明基準総則(JIS Z9110-2010)によって定められています。

1.(×)病室全体の推奨照度は100ルクス、読書灯は300ルクスです。病室の照明では、体内リズム(サーカディアンリズム)への影響や、不快なまぶしさの防止などを考慮する必要があります。

2.(○)手術室全体は1,000ルクス、手術野では10,000~100,000ルクスの照度が推奨されています。手術室は院内で最も高い照度を要する場所であり、無影灯と全体照明の照度バランスを図るなど、医療スタッフの眼精疲労や精神的ストレスにも配慮されています。

3.(×)外来の廊下の推奨照度は、日中で200ルクスです。ストレッチャー移動の際に患者が不快なまぶしさを感じないよう、照明の位置や照明の方法(間接照明など)も工夫する必要があります。

4.(×)ナースステーションの推奨照度は、作業効率を重視し、500~750ルクス程度とされています。

第22問

成人の鼻孔から噴門までの長さで適切なのはどれか。

-

1.5~15cm

-

2.25~35cm

-

3.45~55cm

-

4.65~75cm

- 解答・解説

-

体格や身長によって個人差はありますが、成人の鼻孔から咽頭までの長さは約10cm、咽頭の長さは約12cm、食道の長さは約25cmであり、合計では45~55cmとなります。鼻孔から噴門までの長さを知っておくことは、経口摂取が困難な患者に経管栄養の経鼻胃チューブを挿入する場面で役立ちます。臨床では、胃チューブの先端を剣状突起に当て、患者の体表に沿わせながら挿入側の耳朶を通り鼻孔までの長さを確認することで、鼻孔から噴門までの長さの見当を付けることがあります。ただし、実際に胃チューブが胃内へ達したことを確認するためには、X線撮影を行うことが最も確実です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第23問

輸液ポンプに設定する項目はどれか。

-

1.流 量

-

2.開始時刻

-

3.薬剤の濃度

-

4.薬剤の処方内容

- 解答・解説

-

1.(○)輸液ポンプは、薬液を一定速度で正確に投与するために、流量(mL/h)と予定量(mL)を設定して使用する医療機器です。流量と予定量の数値をあべこべに設定するミスが報告されており、ダブルチェックなどで確実に防ぐ必要があります。

2.(×)開始時刻を予約することはできません。輸液開始は手動で行います。

3.(×)薬剤の濃度を輸液ポンプで調節することはできません。濃度の調節は、輸液ポンプにセットする前に行います。

4.(×)薬剤の処方内容を輸液ポンプに設定する必要はありません。処方内容は、輸液ポンプにセットする前に確認します。

第24問

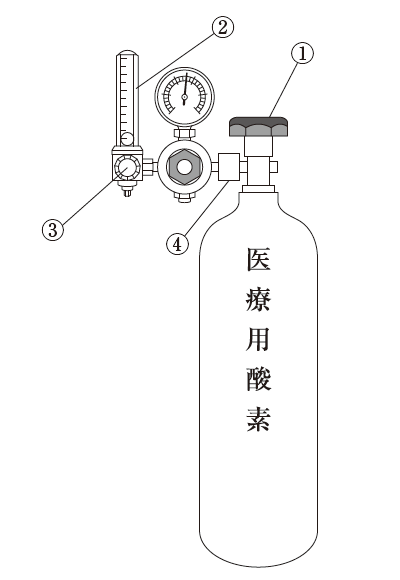

医療用酸素ボンベと酸素流量計とを図に示す。 酸素の流量を調節するのはどれか。

-

1.(1)

-

2.(2)

-

3.(3)

-

4.(4)

- 解答・解説

-

1.(×)酸素ボンベ本体の元栓です。

2.(×)酸素流量計の目盛りです。球形フロートの赤道(中央)部分を基準として目盛りを読み取ります。フロートがコマ(T)型の場合は、コマ(T)の上面が基準となります。いずれも目盛りに対して水平になる位置に目線の高さを合わせて確認しなければ、正確な流量が読み取れません。

3.(○)酸素の流量を調節するつまみ(流量調節弁)です。

4.(×)酸素ボンベと圧力調整器の接続部です。

第25問

直流除細動器の使用目的はどれか。

-

1.呼吸の促進

-

2.血圧の降下

-

3.不整脈(arrhythmia)の治療

-

4.意識レベルの評価

- 解答・解説

-

直流除細動器は、一定の高圧直流電流を瞬間的に通電することで心臓全体を同時に収縮させ、心筋の収縮・弛緩のリズムを正常に戻す目的で使用される医療機器です。心室細動や心室頻脈などの致死的な不整脈の治療に用いられます。街中に設置されている自動体外式除細動器(AED)は、心電図モニターが内蔵されており、適応外では放電しないように自動解析が行われるため、医療従事者ではない一般市民でも使用することができます。心室細動の救命率は1分経過するごとに約7~10%低下するとされており、可能な限り早期の除細動が求められます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第26問

内臓痛が生じるのはどれか。

-

1.臓器の切開

-

2.管腔臓器の受動的な過伸展

-

3.細胞内カリウムイオン濃度の上昇

-

4.細胞外ナトリウムイオン濃度の上昇

- 解答・解説

-

管腔臓器(特に消化管)は、受動的な過伸展や異常収縮、痙攣、閉塞、炎症などの刺激によって内臓痛を生じます。内臓痛は、痛む部位が不明確で広い範囲に漠然と感じられ、締め付けられるような痛み、重苦しい痛みなどと表現されます。もちろん、臓器を切開することで内臓痛が生じることはありません。細胞内・細胞外のカリウムイオン濃度が低下した場合は、細胞膜の脱分極によって痛覚が増強されます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第27問

蛋白質で正しいのはどれか。

-

1.アミノ酸で構成される。

-

2.唾液により分解される。

-

3.摂取するとそのままの形で体内に吸収される。

-

4.生体を構成する成分で最も多くの重量を占める。

- 解答・解説

-

1.(○)タンパク質は、多数のアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖状の構造をしています。アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基を持った物質の総称で、人体のタンパク質は20種類の基本アミノ酸から構成されています。

2.(×)唾液に含まれる消化酵素は、デンプンを分解するアミラーゼです。タンパク質は、胃液や膵液によって分解されます。

3.(×)タンパク質は高分子であるため、胃液中のペプシンや膵液中のトリプシン、キモトリプシンなどによって低分子のアミノ酸にまで分解されてから、小腸で吸収されます。

4.(×)生体を構成する成分で最も多くの重量を占めるのは水であり、体重の約60%です。タンパク質は水に次いで多い成分ですが、割合としては10%程度です。

第28問

膀胱で正しいのはどれか。

-

1.漿膜で覆われている。

-

2.直腸の後方に存在する。

-

3.粘膜は移行上皮である。

-

4.筋層は2層構造である。

- 解答・解説

-

1.(×)漿膜(腹膜)で覆われているのは膀胱の上面から後面のみであり、全体は覆われていません。

2.(×)膀胱は直腸の前方に位置します。女性では、膀胱と直腸の間に膣と子宮が存在します。

3.(○)膀胱の粘膜は、腎盂や尿管と共通する移行上皮です。尿容量に応じて収縮と弛緩を繰り返すため、伸展性に富んだ粘膜構造となっています。「移行上皮」という名称は、薄く伸びた状態と厚く縮んだ状態に変化できる(移行できる)ことを表しています。

4.(×)膀胱壁の筋層(平滑筋)は、内縦筋、中輪筋、外縦筋の3層構造です。排尿は、膀胱壁の平滑筋が収縮、内尿道口の膀胱括約筋が弛緩して起こります。

第29問

ホルモンとその産生部位の組合せで正しいのはどれか。

-

1.エリスロポエチン―膵 臓

-

2.アドレナリン―副腎皮質

-

3.成長ホルモン―視床下部

-

4.レニン―腎 臓

- 解答・解説

-

レニンはタンパク質分解酵素であり、血圧上昇作用があるホルモンです。腎臓の傍糸球体装置から分泌されます。レニンの作用により血液循環を正常に保ったり血圧を調整したりする一連の反応を、レニン・アンギオテンシン系と呼びます。選択肢1のエリスロポエチンは、赤血球の産生を制御する造血ホルモンであり、腎臓の尿細管間質細胞で産生されます。選択肢2のアドレナリンは、血圧上昇作用がある神経伝達物質であり、副腎髄質で産生されます。選択肢3の成長ホルモンは、骨成長や代謝促進に関与するホルモンであり、下垂体前葉で産生されます。視床下部では、成長ホルモン放出ホルモンが産生され、成長ホルモンの合成・分泌を促します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第30問

糖尿病神経障害(diabetic neuropathy)で正しいのはどれか。

-

1.運動神経は温存される。

-

2.感覚障害は中枢側から起こる。

-

3.三大合併症の中では晩期に発症する。

-

4.自律神経障害は無自覚性低血糖に関与する。

- 解答・解説

-

1.(×)糖尿病が進行すると運動神経にも障害が現れ、顔面神経麻痺や外眼筋麻痺、垂れ足などが生じます。

2.(×)感覚障害は末梢神経の障害であり、末梢側から起こるのが特徴です。手・足先の左右対称のしびれや感覚異常(手足に虫が這っているような感覚など)が生じます。

3.(×)糖尿病の三大合併症として網膜症、腎症、神経障害があります。いずれも高血糖が持続することによって、神経の変性や毛細血管での血流低下が起こることが原因です。中でも、最も早期に出現するのが糖尿病神経障害です。

4.(○)無自覚性低血糖では、低血糖で現れる動悸や冷汗、手指振戦などの交感神経症状を自覚しないまま意識障害をきたします。自律神経障害がある場合は、この無自覚性低血糖を起こすことがあります。

-

-

第31問

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症(human immunodeficiency virus infection)で正しいのはどれか。

-

1.経皮感染する。

-

2.無症候期がある。

-

3.DNAウイルスによる。

-

4.血液中のB細胞に感染する。

- 解答・解説

-

1.(×)HIVは、血液や精液、性器分泌物、母乳を介して感染します。粘膜以外の正常な皮膚から経皮感染することはありません。

2.(○)感染から発症までの病期は、急性感染期、無症候期、エイズ発症期の大きく3つに分けられます。無症候期は数年~十数年にわたり、症状の出ないこの期間の感染者を無症候性キャリアと呼びます。無症候期でも感染力が失われることはありません。ただし、HIVの感染力は弱いため、適切な予防策を取れば第三者への感染を防ぐことは比較的容易です。

3.(×)HIVウイルスは、レトロウイルス科に属するRNAウイルスです。

4.(×)血液中のヘルパーT細胞やマクロファージに感染します。B細胞には感染しません。

第32問

気胸(pneumothorax)について正しいのはどれか。

-

1.外傷は原因の1つである。

-

2.自然気胸(spontaneous pneumothorax)は若い女性に多い。

-

3.原因となるブラは肺底部に多い。

-

4.治療として人工呼吸器による陽圧換気が行われる。

- 解答・解説

-

気胸には、自然気胸のほか、外傷や肺疾患を原因とする続発性気胸があります。自然気胸は、身長が高くやせ型の若い男性に多くみられます(女性に多くみられる気胸には、子宮内膜症による月経随伴性気胸やリンパ脈管筋腫症などがあります)。自然気胸は、肺の一部がブラ(囊胞)となり、これが破裂することが原因だと考えられています。ブラは、肺尖部(肺の最上部)に好発します。気胸は肺が破れて空気が漏れている状態であるため、陽圧換気では症状が悪化してしまいます。治療としては、胸腔にたまった空気を排気するための胸腔ドレナージが行われます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第33問

心電図でT波の上昇の原因となるのはどれか。

-

1.高カリウム血症

-

2.低カリウム血症

-

3.高カルシウム血症

-

4.低カルシウム血症

- 解答・解説

-

T波は、収縮した心臓が元に戻るときにできる波(心室再分極の電気信号)です。高カリウム血症では、通常より急速にカリウムチャネルが活性化し、カリウムの流出速度が上がるため、T波は上昇し、幅が狭く高い特徴的な尖鋭T波(テント状T波)がみられます。一方、低カリウム血症では、カリウムチャネルが開きにくくなるため、T波は後ろに伸びて平低化します。同時に、U波の上昇、T波と融合してのQT間隔延長などがみられます。なお、高カルシウム血症では、T波が早く出現するため、STは短縮~消失し、同時にQT間隔の短縮、U波の増大などがみられます。低カルシウム血症では、T波の出現が遅くなるため、STは延長し、同時にQT間隔の延長がみられます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第34問

前立腺癌(prostate cancer)の治療薬はどれか。

-

1.インターフェロン

-

2.α交感神経遮断薬

-

3.抗アンドロゲン薬

-

4.抗エストロゲン薬

- 解答・解説

-

1.(×)インターフェロンは、リンパ球を活性化して免疫力を増強させます。C型肝炎や腎臓癌などの治療に用いられます。

2.(×)α交感神経遮断薬は、α1受容体を遮断して血管を拡張させます。前立腺肥大症や高血圧症の治療に用いられます。

3.(○)抗アンドロゲン薬は男性ホルモンの産生や作用を抑制するため、主に前立腺癌の治療薬として用いられます。前立腺肥大症による排尿障害、男性型脱毛症の治療にも有効です。

4.(×)抗エストロゲン薬は、女性ホルモンの産生や作用を抑制します。乳癌や卵巣癌、子宮内膜症などの治療に用いられます。

第35問

日本国憲法第25条で定められているのはどれか。

-

1.国民の平等性

-

2.国民の生存権

-

3.国民の教育を受ける権利

-

4.国及び公共団体の賠償責任

- 解答・解説

-

1.(×)国民の平等性は、日本国憲法第14条に定められています。

2.(○)日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」となっており、国民の生存権を規定しています。ただし、どの程度の措置がなされれば国が国民の生存権を保障しているといえるのかについては難しい問題で、複数の学説が存在します。

3.(×)国民の教育を受ける権利は、日本国憲法第26条に定められています。

4.(×)国及び公共団体の賠償責任は、日本国憲法第17条に定められています。

第36問

社会福祉協議会の活動で正しいのはどれか。

-

1.ボランティア活動を推進する。

-

2.就労の支援活動を推進する。

-

3.男女共同参画を推進する。

-

4.がん対策を推進する。

- 解答・解説

-

社会福祉協議会は営利を目的としない民間組織であり、社会福祉法に基づき設置されています。地域福祉の推進を目的として都道府県社会福祉協議会や市区町村社会福祉協議会が組織され、ボランティアや市民活動の支援、福祉サービス、相談事業、共同募金運動への協力など、さまざまな活動を行っています。なお、選択肢2の就労の支援活動を推進しているのは公共職業安定所(ハローワーク)や就労支援センターですが、社会福祉協議会においても福祉分野に特化した就労の支援活動は一部で行っています。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第37問

疾病の発生要因と疫学要因の組合せで正しいのはどれか。

-

1.食 事―宿主要因

-

2.職 業―宿主要因

-

3.細胞免疫―環境要因

-

4.媒介動物―環境要因

- 解答・解説

-

疾病は、疫学三要因(病因、宿主要因、環境要因)が複雑に絡み合って発生します。

1.(×)食事は外界から栄養という因子を体内に取り込むことであり、環境要因に当たります。

2.(×)職業は社会的要因の一つであり、環境要因に当たります。特定の職業に伴う物理的・科学的要因による職業病(職業性疾病)も存在します。

3.(×)細胞免疫などの免疫機能の異常は、性別や年齢、体質、遺伝子異常などと同じく、宿主要因に当たります。

4.(○)媒介動物は生物学的要因の一つであり、環境要因に当たります。

第38問

職場における疾病予防の対策のうち三次予防はどれか。

-

1.健康教育の実施

-

2.人間ドックの受診勧奨

-

3.じん肺健康診断の実施

-

4.職場復帰後の適正配置

- 解答・解説

-

一次予防は健康増進や疾病予防、二次予防は早期発見・早期治療、三次予防はリハビリテーションや社会復帰支援に相当します。

1.(×)健康教育の実施で健康増進を図ることは、一次予防に当たります。健康情報の提供、職場環境の整備、作業条件の改善なども、職場における一次予防となります。

2.(×)人間ドックの受診勧奨で疾病の早期発見・早期治療につなげることは、二次予防に当たります。

3.(×)じん肺健康診断の実施でじん肺の早期発見・早期治療につなげることは、二次予防に当たります。

4.(○)職場復帰後の適正配置は、社会復帰の支援や再発の予防に当たり、三次予防だといえます。三次予防は、疾病や傷害の治療過程において保健指導やリハビリテーションによって機能回復を図り、症状の進行や再発を防いで社会復帰を支援する予防段階です。

第39問

看護師の業務で正しいのはどれか。

-

1.グリセリン浣腸液の処方

-

2.褥婦への療養上の世話

-

3.酸素吸入の流量の決定

-

4.血液検査の実施の決定

- 解答・解説

-

1.(×)グリセリン浣腸液など薬剤の処方は、看護師が行うことのできない診療行為です。これを絶対的医行為と呼び、看護師が行うと医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」に抵触します。

2.(○)看護師の業務としては、保健師助産師看護師法の第5条に「傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うこと」と定められています。

3.(×)酸素吸入の流量の決定は治療の一環であり、医師が行います。看護師は、医師の指示の下で酸素吸入を実施することができます。

4.(×)血液検査は診断や治療が目的であり、医師が実施を決定します。看護師は、医師の指示の下で血液検査を実施することができます。

第40問

サーカディアンリズムを整えるための援助で適切なのはどれか。

-

1.毎朝同じ時刻に起床するよう促す。

-

2.日中はカーテンを閉めておくよう促す。

-

3.昼寝の時間を2~3時間程度とるよう促す。

-

4.就寝前に温かいコーヒーを摂取するよう促す。

- 解答・解説

-

サーカディアンリズム(概日リズム)は、約24時間周期の内因性生体リズムであり、体温や血圧、ホルモン分泌などの生理的変動です。サーカディアンリズムは外的環境因子の影響を強く受けるため、生活習慣を整えることが重要であり、毎朝同時刻に起床するよう促すことは効果的で適切な援助だといえます。また、日中はカーテンを開けて日光を浴びること、日中はなるべく活動的に過ごすことも、サーカディアンリズムを整えるために重要です。なお、コーヒーに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、就寝前の摂取は避けます。温かい飲み物で安眠を促すのであれば、ホットミルクなどを勧めます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第41問

仰臥位の患者の良肢位について正しいのはどれか。

-

1.肩関節外転90度

-

2.肘関節屈曲0度

-

3.膝関節屈曲90度

-

4.足関節底屈0度

- 解答・解説

-

良肢位とは、日常の動作において最も無理がなく負担の少ない四肢の保持位置であり、長期臥床時における関節拘縮や褥瘡の予防に有効です。良肢位を保持する際は、タオルや枕などを利用して身体とベッドの間に隙間を作らないようにすることで接触面を拡大し、局所圧を分散させるとよいでしょう。

1.(×)肩関節の良肢位は外転10~30度です。肩甲骨と胸郭の間の運動を温存します。

2.(×)肘関節の良肢位は屈曲90度、前腕回内回外中間位です。

3.(×)膝関節の良肢位は屈曲10~20度です。

4.(○)足関節の良肢位は背屈・底屈0度です。

第42問

抗癌薬の点滴静脈内注射中の患者が刺入部の腫脹と軽い痛みを訴え、看護師が確認した。 直ちに行うのはどれか。

-

1.刺入部を温める。

-

2.注入を中止する。

-

3.注入速度を遅くする。

-

4.点滴チューブ内の血液の逆流を確認する。

- 解答・解説

-

刺入部の腫脹や疼痛、灼熱感などは、抗癌薬が血管外に漏出している徴候です。抗癌薬の血管外漏出は、少量であっても組織の潰瘍・壊死などを引き起こし、機能障害につながって患者QOLに重大な影響を及ぼすおそれがあるため、予防または早期発見、適切な対処が重要です。

1.(×)一般的な薬剤の漏出では刺入部を温めて静脈還流を促すことで吸収を図りますが、抗癌薬の漏出直後は基本的に刺入部を冷やすことで組織細胞を保護します。

2.(○)抗癌薬の血管外漏出が疑われる場合は、直ちに注入を中止し、医師の指示を仰ぎます。

3.(×)注入速度を遅くしても、漏出を止めることはできません。

4.(×)血液の逆流があっても、血管外漏出を完全に否定することはできません。

第43問

死後の処置について最も適切なのはどれか。

-

1.体内に挿入したチューブ類の除去は家族同席で行う。

-

2.枕の高さを低くし開口を防ぐ。

-

3.死亡後2時間以内に行う。

-

4.口腔内は吸引しない。

- 解答・解説

-

1.(×)体内に挿入したチューブ類の除去を目の当たりにすることは、家族により深い悲しみやショックを与えるおそれがあるため、家族にはいったん退室してもらうよう配慮します。チューブ類や血液、体液などを除去した後、希望があれば整容は家族と一緒に行います。

2.(×)枕の高さを低くすると開口しやすいため、枕をする場合は高くし、包帯や三角巾で顎を固定するなどして口を閉じた状態にするのが一般的です。

3.(○)死後1~2時間で死後硬直が始まるため、処置は2時間以内に行います。死後の処置は感染予防を主な目的として行いますが、故人の尊厳、遺族の感情や希望への深い配慮も大切です。

4.(×)口腔内に貯留物がある場合は、吸引して除去します。

第44問

グリセリン浣腸の効果で正しいのはどれか。

-

1.腸管の蠕動を促進する。

-

2.腸管内の炎症を和らげる。

-

3.腸壁の水分吸収を促進する。

-

4.腸管内のガスの吸収を促進する。

- 解答・解説

-

グリセリンは三価のアルコールで、水に溶け込みやすく、吸湿性が高い特徴があります。これを直腸に注入することで機械的な刺激を与えて腸の蠕動運動を促進するほか、腸管の水分を取り込みつつ便を軟らかくして排泄を容易にします(グリセリンは油性のため、便の滑りを良くする効果もあります)。その結果、便やガスが腸管内をスムーズに進み、体外へ排泄されます。なお、グリセリン浣腸には腸管内の炎症を和らげる作用はありません。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第45問

皮膚の構造と機能について正しいのはどれか。

-

1.皮膚表面は弱酸性である。

-

2.粘膜は細菌が繁殖しにくい。

-

3.皮脂の分泌量は老年期に増加する。

-

4.アポクリン汗腺は全身に分布している。

- 解答・解説

-

1.(○)皮脂腺から分泌される脂肪酸を含む皮脂や、常在細菌の作用によって、健全な皮膚の表面はpH4.5~6.0の弱酸性に保たれています。肌に悪影響を与える細菌は酸に弱いため、弱酸性を維持することで細菌の増殖を防いでいます。

2.(×)粘膜にはリゾチームやIgAなどの殺菌物質による防御機能が備わっていますが、水分が多いため、皮膚と比べると細菌が繁殖しやすいといえます。

3.(×)皮脂の分泌量は加齢につれて減少します。

4.(×)アポクリン汗腺は、腋窩や外耳道など限定された部位のみに存在します。全身の皮膚に分布しているのはエクリン汗腺であり、水分を多く含む汗を分泌することで体温を調節しています。

-

-

第46問

与薬方法で正しいのはどれか。

-

1.筋肉内注射は大殿筋に行う。

-

2.点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

-

3.バッカル錠は、かんでから飲み込むよう促す。

-

4.口腔内に溜まった吸入薬は飲み込むよう促す。

- 解答・解説

-

1.(×)筋肉内注射は、筋層が厚く、血管や末梢神経の少ない部位を選んで行います。一般的に選定される部位は、殿部では中殿筋、上腕では三角筋です。

2.(○)点眼薬は、下眼瞼を軽く引き下げて結膜の中央に滴下します。このとき、容器の先端が眼瞼や睫毛に触れないように注意します。多量の点眼や点眼後の瞬きは、薬液が鼻涙管を通って全身に移行することで副作用のリスクを高めるため、点眼量は1滴とし、点眼後はしばらく閉眼します。

3.(×)バッカル錠は、頬粘膜と歯肉の間に挟んで口腔内で徐々に溶かし、口腔粘膜から全身循環へ直接ゆっくりと吸収させます。効果が半減するため、噛み砕いてはいけません(噛んでから飲み込むのはチュアブル錠です)。

4.(×)口腔内にたまった吸入薬は、含嗽で洗い流します。

第47問

全血の検体を25℃の室内に放置すると低下するのはどれか。

-

1.血 糖

-

2.乳 酸

-

3.遊離脂肪酸

-

4.アンモニア

- 解答・解説

-

採血後はできるだけ速やかに検査することが原則ですが、やむを得ず全血のまま常温放置した場合、赤血球や酵素などの影響を受けて、種々の検査値が変動します。

1.(○)赤血球の解糖作用により、常温で放置するとグルコースが分解され、血糖は低下します。

2.(×)赤血球はグルコースを解糖して、乳酸とピルビン酸にまで分解します。赤血球による解糖が進むと、解糖作用の最終産物である乳酸は増加します。

3.(×)血液中のリパーゼによって中性脂肪(トリグリセリド)が分解され、遊離脂肪酸は増加します。

4.(×)血液中の蛋白質分解酵素によってヘモグロビンやグルタミンが分解され、アンモニアは急速に増加します。

第48問

看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。

-

1.医療法

-

2.労働基準法

-

3.保健師助産師看護師法

-

4.看護師等の人材確保の促進に関する法律

- 解答・解説

-

1.(○)医療法は、医療の安全を確保するため、病院や診療所の開設や管理に関する事項などを定めています。看護師を含む人員の配置基準は、医療法および医療法施行規則に規定されています。

2.(×)労働基準法は、医療従事者を含む労働者を保護する労働法の一つであり、賃金や休暇など労働条件の最低基準を定めています。

3.(×)保健師助産師看護師法は、看護職(保健師、助産師、看護師)の資質向上や医療・公衆衛生の普及向上などを目的として、看護職の免許・試験・業務などについて定めています。

4.(×)看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師の就業・養成・研修などについて定めています。

第49問

放射線治療による放射線宿酔(radiation sickness)について正しいのはどれか。

-

1.晩期合併症である。

-

2.食欲不振が出現する。

-

3.皮膚の発赤が特徴的である。

-

4.症状は1カ月程度持続する。

- 解答・解説

-

1.(×)放射線宿酔は、放射線治療の早期合併症です。多くは治療開始から数日以内に起こります。晩期合併症は治療開始から数カ月以上経過後に起こるもので、照射部位に応じてさまざまな症状がみられます(例えば、頭頸部への照射であれば唾液腺障害など)。

2.(○)放射線宿酔では、その名の通り二日酔い(宿酔)に似た食欲不振や倦怠感、悪心・嘔吐、頻脈、頭痛などの症状が出現します。放射線宿酔の症状は、消化器以外への照射であっても出現する可能性があります(照射部位によって強さや頻度が異なります)。

3.(×)皮膚の発赤が特徴的なのは、放射線皮膚炎です。

4.(×)放射線宿酔は一過性の反応であり、数日~2週間程度で消失します。

第50問

呼吸困難を訴えて来院した患者の動脈血液ガス分析は、pH7.32、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉72Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉50Torr、HCO3-26.0mEq/Lであった。 このときのアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.肺胞低換気

-

2.過換気症候群(hyperventilation syndrome)

-

3.代謝性アシドーシス

-

4.呼吸性アルカローシス

- 解答・解説

-

1.(○)HCO3-濃度は基準範囲内ですが、pHの低下(アシドーシス)、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉の上昇(高二酸化炭素血症)、動脈血酸素分圧〈PaO2〉の低下(低酸素血症)がみられます。肺胞で十分なガス交換ができていない状態であり、肺胞低換気は適切なアセスメントです。PaCO2の基準範囲は35~45Torrであり、45Torr以上になると肺胞低換気と診断されます。

2.(×)過換気症候群では、肺胞換気量が上昇するため、PaCO2が低下します。

3.(×)代謝性アシドーシスでは、HCO3-濃度が低下します。設問のケースは、呼吸不全により高二酸化炭素血症および低酸素血症をきたし、呼吸性アシドーシスを呈しています。

4.(×)呼吸性アルカローシスでは、PaCO2が低下します。

第51問

Aさん(50歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。Aさんは十二指腸潰瘍(duodenal ulcer)の既往がある。 このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。

-

1.Romberg〈ロンベルグ〉徴候

-

2.Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

-

3.Courvoisier〈クールボアジェ〉徴候

-

4.Trendelenburg〈トレンデレンブルグ〉徴候

- 解答・解説

-

1.(×)ロンベルグ徴候は、深部感覚の障害によって生じます。閉眼時に立位が保持できずふらつく現象です。

2.(○)ブルンベルグ徴候は、腹膜の炎症による腹膜刺激を示唆します。腹壁を深くゆっくりと圧迫し、急に手を離すと激痛(反跳痛)を生じます。Aさんは十二指腸潰瘍の既往があり、突然の上腹部痛や冷汗などが生じていることから潰瘍の再発が疑われるため、ブルンベルグ徴候を観察すべきだと考えられます。

3.(×)クールボアジェ徴候は、膵頭部癌などの上部消化管疾患でみられます。総胆管が圧迫されて生じた胆囊腫大を触知します。通常は無痛性です。

4.(×)トレンデレンブルグ徴候は、先天性股関節脱臼や変形性股関節症などでみられます。中殿筋の麻痺により、歩行時に足を上げた側の骨盤が下がる現象です。

第52問

Aさん(48歳、女性)は、卵巣癌(ovarian cancer)の腹膜播種性転移で亜イレウス状態になった。栄養療法のために、右鎖骨下静脈から中心静脈カテーテルの挿入が行われたが、鎖骨下動脈を穿刺したため中止された。処置直後の胸部エックス線撮影で異常はなかったが、4時間後、Aさんは胸痛と軽い呼吸困難を訴えた。 最も考えられるのはどれか。

-

1.血胸(hemothorax)

-

2.肺炎(pneumonia)

-

3.肺転移

-

4.胸膜炎(pleuritis)

- 解答・解説

-

1.(○)鎖骨下動脈を穿刺した際、壁側胸膜を損傷して胸腔内に血液が流出し、血胸を起こした可能性が考えられます。血胸では貯留血液が肺を圧迫するため、胸痛や呼吸困難が生じます。胸腔ドレナージを行い、厳重な全身管理が必要になります。

2.(×)肺炎による胸痛が処置後4時間で急激に発症することは考えにくいでしょう。

3.(×)卵巣癌の腹膜播種性転移はみられますが、胸痛と軽い呼吸困難という症状は処置後早期に出現しており、肺転移によるものとは考えにくい状況です。また、肺転移で胸痛がみられることはまれです。

4.(×)胸膜の炎症が処置後4時間で急激に発症することは考えにくく、胸部X線撮影で胸水の貯留も確認されていないため、胸痛や呼吸困難は胸膜炎によるものではないと判断できます。

第53問

Aさん(42歳、男性、会社員)は、1人で暮らしている。毎日、たばこを20本吸い、缶ビールを3本飲んでいた。Aさんは週末にラグビーをした後、帰りに焼肉を食べるのを楽しみにしている。高尿酸血症(hyperuricemia)で治療を受けることになり、尿酸排泄促進薬が処方された。缶ビールを1本に減らしたが、尿酸値が高い状態が続いている。身長172cm、体重67kg。その他の血液検査データに異常はない。 Aさんへの生活指導で最も適切なのはどれか。

-

1.禁 煙

-

2.体重の減量

-

3.過度な運動の回避

-

4.蛋白質摂取の禁止

- 解答・解説

-

1.(×)喫煙は生活習慣病のリスクファクターであり、禁煙指導も適切ではありますが、高尿酸血症に対する直接的な生活指導にはならないため優先度は低くなります。

2.(×)Aさんは身長172cm、体重67kgであり、BMIは22.6と標準の範囲内です。

3.(○)過度な運動は、アデノシン三リン酸(ATP)の分解を促進させて尿酸生成につながるため、高尿酸血症を悪化させます。適度な運動は高尿酸血症の合併症の予防に有効で、特にウォーキングなどの有酸素運動は尿酸値を下げる効果があるとされています。

4.(×)高尿酸血症はプリン体の代謝異常であるため、蛋白質の摂取制限は考えられますが、禁止までは必要ありません。高プリン体食の摂取制限に加えて、アルコールを控え、総摂取エネルギー量を適正に保ったバランスの良い食事を指導します。

第54問

Raynaud〈レイノー〉現象のある患者への指導で正しいのはどれか。

-

1.頻繁に含嗽をする。

-

2.日傘で紫外線を防止する。

-

3.洗顔のときは温水を使用する。

-

4.筋力を維持するトレーニングを行う。

- 解答・解説

-

レイノー現象は、寒冷刺激や精神的緊張によって手足の末梢動脈が収縮して血行障害を起こし、蒼白→暗紫→発赤と3段階に色調が変化する症状です。膠原病、特に全身性硬化症の初発症状として多くみられます。刺激を避けるために温水で洗顔することは予防に有効であり、適切な指導です。選択肢の患者指導は自己免疫性疾患に関係するものでまとめられており、口腔内乾燥に対する含嗽が必要なのはシェーグレン症候群、日傘などによる紫外線予防が必要なのは全身性エリテマトーデス、筋力維持のためのトレーニングが必要なのは関節リウマチです。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第55問

脳血管造影を行う患者の看護について最も適切なのはどれか。

-

1.前日に側頭部の剃毛を行う。

-

2.検査30分前まで食事摂取が可能である。

-

3.検査中は患者に話しかけない。

-

4.穿刺部の末梢側の動脈の拍動を確認する。

- 解答・解説

-

脳血管造影の穿刺部位は鼠径部や肘部であり(側頭部ではありません)、大腿動脈や上腕動脈などの血管に沿ってカテーテルを進め、目的部位の検査や治療を行います。カテーテル挿入に伴って血栓を生じるおそれがあり、検査の合併症として穿刺部以下の動脈閉塞が考えられます。検査は局所麻酔で行われるため、会話は可能です。検査中は患者が安心して検査が受けられるよう声かけをしたり指示を出したりすると同時に、副作用の出現や急変を見逃さないよう全身状態の観察を行います。検査後には穿刺部より末梢側の動脈の拍動を触知し、血行障害をきたしていないか確認することが大切です。なお、造影剤の副作用により嘔吐のおそれがあるため、検査当日は禁食とします。検査が午後であれば、昼食から禁食とします。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第56問

Aさん(59歳、男性)は、経尿道的前立腺切除術後1日で、強い尿意を訴えているが腹部超音波検査で膀胱に尿は貯留していない。Aさんは、体温36.9℃、脈拍88/分、血圧128/86mmHgであった。尿は淡血性で混濁はなく蓄尿バッグ内に3時間で350mL貯留している。 この状態で考えられるのはどれか。

-

1.尿道狭窄

-

2.尿路感染症(urinary tract infection)

-

3.膀胱刺激症状

-

4.膀胱タンポナーデ

- 解答・解説

-

経尿道的前立腺切除術後1日であり、蓄尿バッグを装着していることから、膀胱留置カテーテルを挿入していることが分かります。強い尿意は、カテーテル留置による膀胱刺激症状であると考えられます。経尿道的前立腺切除術の合併症としては選択肢1の尿道狭窄の可能性もありますが、Aさんは膀胱に尿の貯留がなく、蓄尿バッグ内に貯留がみられることから考えにくいでしょう。なお、尿に混濁もなく、発熱もみられないことから、尿路感染症は否定することができます。膀胱タンポナーデは、凝血塊による尿道閉塞が原因で膀胱内に大量の尿が貯留した状態なので、Aさんは該当しません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第57問

日本の平成24年(2012年)の養護者による高齢者虐待の種類で最も多いのはどれか。

-

1.身体的虐待

-

2.心理的虐待

-

3.介護等放棄

-

4.性的虐待

- 解答・解説

-

平成24年度(2012年度)の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」によると、養護者による被虐待高齢者の総数は1万5627人であり、そのうち女性は1万2127人で77.6%を占めています。虐待の種別では、身体的虐待が1万150人(65.0%)で最も多くなっています。なお、心理的虐待は6319人(40.4%)、介護等放棄は3663人(23.4%)、性的虐待は81人(0.5%)でした。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第58問

高齢者の総合機能評価〈CGA〉について正しいのはどれか。

-

1.介護者の介護負担は含まない。

-

2.多職種チームで結果を共有する。

-

3.疾患の改善を目指すことが目的である。

-

4.主な対象者は重度の要介護高齢者である。

- 解答・解説

-

高齢者の総合機能評価〈CGA〉は、医学的な側面だけではなく、生活機能、精神機能、環境の3方向からも総合的に評価し、個々の高齢者のQOLを高めようとする方法です。CGAの目的は、全人的な医療・介護を提供できるようにすることです。要介護状態に陥りそうな高齢者をスクリーニングする方法でもあり、すべての高齢者が対象になります。多職種チームで結果を共有して分担と協力を図ることが、より良いチームアプローチを実践するうえで重要です。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第59問

Aさん(70歳、女性)は、夫のBさんと死別し、軽費老人ホームに入居している。Aさんは「今、再婚をしたいと思う好きな人ができたのに、70歳で再婚なんて恥ずかしいよと息子に叱られました。とても悲しいです」と話した。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.「息子さんの気持ちは理解できます」

-

2.「他の職員の考えを聞いてみましょう」

-

3.「好きな人ができることは素敵なことですね」

-

4.「亡くなったBさんのことは忘れてしまったのですか」

- 解答・解説

-

1.(×)ショックを受けて悲しんでいるAさんに対して追い打ちをかけるような発言で、Aさんの悲しみは深まるばかりです。

2.(×)Aさんは、他の職員の考えを聞きたいわけではありません。

3.(○)再婚を望むほど好きな人ができて、これからの人生を前向きに生きようとしているAさんに対して、まずはその素直な感情表現に共感し、気持ちを受け止めることが大切です。個人的な賛否を表明する必要はないでしょう。

4.(×)老年期の発達課題の一つに、配偶者の死への適応があります。Aさんはすでに適応している段階なのであり、決してBさんのことを忘れたわけではありません。この対応は論外で、Aさんが自責の念に駆られることになります。

第60問

軽度の嚥下障害がある患者への誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)の予防法で正しいのはどれか。

-

1.流動食にする。

-

2.軽く下顎を挙上して飲み込んでもらう。

-

3.食後は10分程度の座位を保持する。

-

4.口腔内を吸引しながらブラッシングする。

- 解答・解説

-

1.(×)軽度の嚥下障害がある患者には、軟菜食やとろみ食などが適しています。流動食にまでする必要はありません。

2.(×)下顎を挙上するとむせやすく、誤嚥のリスクが高まるため、頸部を軽度前屈します。

3.(×)誤嚥や逆流を予防するため、食後30分程度は座位を保持します。食後の座位保持は、逆流性食道炎やダンピング症候群の予防としても有効です。

4.(○)誤嚥性肺炎の予防には、口腔ケアが極めて重要です。嚥下障害がある患者に口腔ケアを実施する際は、唾液や食物残渣などの誤嚥を防ぐため、口腔内を吸引しながらブラッシングします。

-

-

第61問

Parkinson〈パーキンソン〉病(Parkinson’s disease)の症状について正しいのはどれか。

-

1.満月様顔貌になる。

-

2.腕を振らずに歩く。

-

3.後ろに反り返って歩く。

-

4.頭を左右に大きく振る。

- 解答・解説

-

1.(×)表情の変化に乏しい仮面様顔貌となります。満月様顔貌はステロイド薬投与時などに現れる症状で、顔に脂肪が沈着して満月のような顔貌(ムーンフェイス)となります。

2.(○)四肢の筋固縮が起こるため、腕の振りが少ない小きざみ歩行となります。

3.(×)姿勢反射障害のため前のめりの姿勢となり、姿勢を立て直すことができずに突進歩行となって転倒することもあります。

4.(×)パーキンソン病でみられる震えは安静時振戦であり、活動によって消失することが特徴です。頭を左右に大きく振るような動作は出現しません。

第62問

A君(5歳、男児)は、先天性水頭症(congenital hydrocephalus)で脳室−腹腔〈V-P〉シャントが挿入されてい る。 定期受診の際、看護師が確認する項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.頭 囲

-

2.聴 力

-

3.微細運動

-

4.便秘の有無

- 解答・解説

-

先天性水頭症では、先天的な脳脊髄液の産生・循環・吸収異常により、脳室が正常以上に大きくなります。頭蓋内圧を下げる治療として、主に脳室−腹腔〈V-P〉シャントが施行されます。

1.(×)頭蓋骨が癒合する前の乳幼児期であれば、脳脊髄液の貯留の具合をみるために頭囲を確認する意義は大きいといえます。しかし、5歳ではすでに頭蓋骨が癒合しているため、定期受診のたびに頭囲を確認する必要はないと考えられます。

2.(×)A君には、聴力の異常はありません。

3.(×)先天性水頭症では、微細運動や粗大運動の発達に影響が出ることはありません。

4.(○)V-Pシャントでは脳脊髄液が腹腔に流れ込むため、腸蠕動が低下して便秘傾向になります。便秘が続くと腹腔内圧が上昇して脳脊髄液の流れが悪くなり、頭蓋内圧亢進につながるおそれがあります。

第63問

二分脊椎(spina bifida)の子どもに特徴的な症状はどれか。

-

1.排泄障害

-

2.体重増加不良

-

3.言語発達の遅延

-

4.上半身の運動障害

- 解答・解説

-

二分脊椎は、神経管閉鎖障害を呈する先天性奇形です。妊婦の葉酸不足が発症原因の一つとされており、妊娠初期に胎児の脳や脊髄など中枢神経系のもとになる神経管の形成異常をきたします。神経障害の発生部位より下位の運動機能や知覚が麻痺します。そのため、運動障害や感覚障害などが下半身に生じやすくなります。また、脊椎骨の形成不全によって骨盤神経や陰部神経などに障害が生じやすいため、膀胱直腸障害(排泄障害)が起こりやすくなります。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第64問

セクシュアリティの意義と関連する事項の組合せで正しいのはどれか。

-

1.生殖性の性―ジェンダー

-

2.性別としての性―常染色体

-

3.連帯性としての性―種の保存

-

4.性役割としての性―社会的規範

- 解答・解説

-

1.(×)生殖性の性は、種の保存と繁栄のための性であり、生物的な性です。ジェンダーは、社会文化的な性のことを指します。

2.(×)性別としての性は、XとYの2種類の性染色体で決定されます。常染色体は、性染色体以外の染色体です。

3.(×)連帯性としての性は、婚姻など愛を得て維持していくための性です。連帯性とは人間と人間の絆の形成であり、充実した人生を送るための性だといえます。

4.(○)性役割としての性は、「男性の役割」「女性の役割」というように社会的規範で示された性です。社会から期待され、適切とみなされるイメージに沿った役割のことです。性役割としての性のあり方は、文化や時代によって変わってきます。

第65問

正常な月経周期に伴う変化で正しいのはどれか。

-

1.排卵期には頸管粘液が増量する。

-

2.月経の直後は浮腫が生じやすい。

-

3.黄体から黄体形成ホルモン〈LH〉が分泌される。

-

4.基礎体温は月経終了後から徐々に上昇して高温相になる。

- 解答・解説

-

1.(○)子宮頸管を満たしている頸管粘液は、卵胞ホルモン(エストロゲン)分泌に伴って子宮頸管腺からの分泌量が増加するため、排卵期に増量します。この作用により子宮頸管内が酸性からアルカリ性へと変化し、酸性に弱い精子の子宮内進入を促すため妊娠しやすい環境になります。頸管粘液に関わる何らかの不調があると妊娠できない可能性が高まります(頸管性不妊)。

2.(×)浮腫は黄体期(高温期)に生じやすく、月経が始まると軽減します。

3.(×)黄体からは黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されます。黄体形成ホルモン〈LH〉は、下垂体前葉の性腺刺激ホルモン細胞から分泌されます。

4.(×)月経から排卵までの卵胞期は低温相であり、排卵後の黄体期に高温相となって約14日間続きます。

第66問

Aさん(38歳、女性、パート勤務)は、腹痛のため、姉に付き添われて救急外来を受診した。診察時、身体には殴られてできたとみられる複数の打撲痕が確認された。腹痛の原因は夫から蹴られたことであった。Aさんは「家に帰るのが怖い。姉には夫の暴力について話したくない」と泣いている。 外来での看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.打撲痕を姉に見てもらう。

-

2.配偶者暴力相談支援センターに通報する。

-

3.暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。

-

4.Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。

- 解答・解説

-

1.(×)「姉には夫の暴力について話したくない」という本人の意思を尊重します。

2.(○)DVが確認された場合、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づき、本人の意思を確認のうえ、医療従事者が配偶者暴力相談支援センター(都道府県や市町村に設置された公的シェルター)や警察に通報することができます。

3.(×)状況確認よりも腹痛の処置が優先されます。また、恐怖や疼痛を感じている状態で、詳細な説明を求めることは不適切です。

4.(×)仮にAさんが夫を怒らせたとしても、DVが正当化されることはありません。

第67問

プロセスレコードについて正しいのはどれか。

-

1.看護過程の1つの段階である。

-

2.患者と家族間の言動を記述する。

-

3.看護師の対人関係技術の向上に活用する。

-

4.患者の精神症状をアセスメントする方法である。

- 解答・解説

-

プロセスレコードは、看護師と患者・家族とのやりとりをありのまま時系列に書きとどめた文章記録です。記録をもとにコミュニケーションを振り返り、患者の心理的問題を把握したり、看護師自身の自己理解を深めたりすることができるため、看護師の対人関係技術の向上に役立ちます。記録様式は施設によって微妙に異なることもありますが、「患者情報」「患者の言動」「看護師の言動」「看護師が感じたこと」「分析・考察」といった項目が含まれます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第68問

集団精神療法の効果が最も期待できるのはどれか。

-

1.過眠症

-

2.躁状態

-

3.薬物依存症

-

4.小児自閉症

- 解答・解説

-

薬物依存症やアルコール依存症は、自分の意志だけでは問題解決が難しく、共通の悩みを抱える集団における集団精神療法が有効です。患者同士が語り合うことで、自身の問題点を再確認し、薬物やアルコールに依存せず生活していくすべを得て、仲間と共に回復を目指す環境を作ります。なお、躁状態では刺激に過敏となっており、集団精神療法などで他者と交流することが症状悪化につながるおそれがあるため注意が必要です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第69問

Aさん(80歳、女性)は、1人で暮らしている。内科と整形外科とを受診しているが、2週前から内服薬の飲み間違いがあり、主治医から訪問看護師に服薬管理の依頼があった。 Aさんがセルフケアを維持して内服するための訪問看護師の服薬管理の支援で最も適切なのはどれか。

-

1.内服薬は薬局から訪問看護師が受け取る。

-

2.自宅での内服薬の保管場所を分散する。

-

3.内服指導を診療科ごとに依頼する。

-

4.内服薬を1回分ごとにまとめる。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは内科と整形外科を受診していることから、自分で薬局から内服薬を受け取ることも可能だと考えられます。自立を妨げるようなサポートは不適切です。

2.(×)内服薬を分散して保管することは無意味です。目に入りやすい場所にまとめることが、飲み忘れの防止につながります。

3.(×)診療科ごとに内服指導を行うよりも、薬局の薬剤師(かかりつけ薬剤師)に依頼するほうが、飲み間違いだけでなく重複処方の予防や薬物相互作用の確認のためにも有効です。

4.(○)内服薬を1回分ごとにまとめることは、飲み間違いや飲み忘れ防止に有効です。服薬カレンダーやボックスタイプの薬整理ケースなどの併用も効果的であり、Aさんと話し合いながら工夫することが大切です。

第70問

Aさん(70歳、男性)は、1人で暮らしている。慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)のため1週前から在宅酸素療法(0.5L/分、24時間持続)が開始された。Aさんは階段の昇降時に息切れがみられる。 自宅での入浴の方法に関する訪問看護師の説明で最も適切なのはどれか。

-

1.脱衣は看護師が全介助する。

-

2.浴槽に入ることは禁止する。

-

3.身体を洗うときはシャワーチェアを使う。

-

4.入浴中は携帯用酸素ボンベを利用できない。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは一人暮らしが可能な状態であり、脱衣を全介助する必要はないと考えられます。着脱しやすい衣服を勧めるなど、脱衣による負担を軽減するとよいでしょう。

2.(×)酸素チューブを装着したまま入浴することは可能です。ただし、入浴は酸素消費量を増大させて体に負担をかけるため、半身浴にすることや長時間湯に浸からないことなどを指導します。

3.(○)立って身体を洗うとき前屈姿勢になると、低酸素状態が悪化して息切れが増強するため、シャワーチェアを使うことが適切です。

4.(×)入浴中も携帯用酸素ボンベや延長チューブを利用することで、在宅酸素療法を継続可能です。

第71問

Aさん(60歳、男性)は、1年前に膵癌(pancreatic cancer)と診断されて自宅で療養中である。疼痛管理はレスキューとして追加注入ができるシリンジポンプを使用し、オピオイドを持続的に皮下注射している。 訪問看護師のAさんへの疼痛管理の指導で適切なのはどれか。

-

1.シリンジの交換はAさんが実施する。

-

2.疼痛がないときには持続的な注入をやめてもよい。

-

3.レスキューとしてのオピオイドの追加注入はAさんが行う。

-

4.レスキューとして用いるオピオイドの1回量に制限はない。

- 解答・解説

-

1.(×)シリンジには薬液を充填するため、その交換は訪問看護師が行います。

2.(×)オピオイドの血中濃度を一定に保つことで疼痛管理を行っているため、注入を中止すると疼痛が出現します。また、突然の中止で退薬症状が生じるおそれもあるため、疼痛がないときでも個人の判断で持続的な注入をやめてはなりません。

3.(○)レスキュー(臨時追加)としてのオピオイドの注入は、療養者自身で行うことができます。Aさん自身が疼痛の増強を判断し、安全に実施できるよう指導します。

4.(×)オピオイドの使用は医師の指示の下で行われ、レスキューとして用いる1回量にも制限があります。それで対処できない場合は、レスキューではなく定期投与のオピオイド量を上げる方向で検討します。

第72問

医療における安全管理のシステム設計の原則で正しいのはどれか。

-

1.個人の反省を促す。

-

2.人の記憶力を重視する。

-

3.作業のプロセスを標準化する。

-

4.いくつかの業務を同時に実施する。

- 解答・解説

-

1.(×)個人の反省を促してもシステム的な問題の解決にはつながりません。インシデントの報告は、個人への制裁を伴わないことが保証されています。

2.(×)安全管理システムにおいては、人間の能力の限界に配慮して、ミスを前提とした設計をすることが基本とされています(フェイルセーフ)。ミスを防ぐためには複数人によるダブルチェック、トリプルチェックを行うことが重要で、人の記憶力を重視することはありません。

3.(○)マニュアルやガイドラインなどを作成して作業プロセスを標準化することは、安全管理システム設計の原則の一つです。

4.(×)いくつかの業務を同時に実施すると、その一つひとつは通常なら問題なく遂行できる業務であっても、ミスを起こしやすくなります。

第73問

Aさん(79歳、女性)は、癌の化学療法を受けていたが、脳出血(cerebral hemorrhage)を起こし意識不明の状態になった。Aさんの家族は回復する見込みはないと医師から説明を受けた。家族はAさんの延命を望んでおり、医師と今後の治療方針を決定する前に看護師に相談した。 Aさんの家族への対応で最も適切なのはどれか。

-

1.医師に方針を決めてもらうよう伝える。

-

2.病院の倫理委員会に判断を依頼するよう伝える。

-

3.Aさんのアドバンスディレクティブ〈事前指示〉を確認するよう伝える。

-

4.経管栄養法を開始することでAさんの身体の状態は維持できると伝える。

- 解答・解説

-

1.(×)患者本人の意思が最も尊重されます。医師は患者が最善の選択をすることをサポートする立場です。

2.(×)病院の倫理委員会は、院内で行われる医学的研究や医療行為について、倫理的側面・医学的側面・社会的観点からの妥当性を検討する機関であり、個々の治療方針については判断しません。

3.(○)アドバンスディレクティブは、本人の意思確認が困難になった場合に備えて、治療や延命措置に対する事前の意向を口頭や文書で示しておくものです。癌化学療法を受けている段階であれば、Aさんが家族に意思を示している可能性が高いと考えられます。

4.(×)経管栄養法で延命措置が可能であっても、延命を望んでいるのは家族であり、Aさん本人の意思は確認できていません。本人の意思確認が優先されるべきであり、その前に延命措置を促すような提案をすることは適切ではありません。

第74問

災害急性期における精神障害者への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.名札の着用を指示する。

-

2.災害の状況については説明しない。

-

3.不眠が続いても一時的な変化と判断する。

-

4.服薬している薬剤を中断しないように支援する。

- 解答・解説

-

1.(×)精神障害者を区別するために名札の着用を指示することは倫理上問題で、災害急性期であっても認められません。

2.(×)不安を軽減して動揺を最小限に抑え、安全な避難誘導を行うためにも、災害の状況を理解しやすいように説明することが大切です。

3.(×)精神障害者は環境の急激な変化に適応しにくいため、被災によって精神症状が悪化する可能性が高くなります。不眠が続く場合はストレス徴候と判断し、適切に対応することが重要です。

4.(○)ストレスに対応しづらい精神障害者は、服薬の中断によってさらに精神症状が悪化する可能性が高くなります。服薬が継続できるように支援することが重要です。

第75問

災害発生後、避難先の体育館で生活を始めた高齢者への対応で最も適切なのはどれか。

-

1.トイレに近い場所を確保する。

-

2.持参薬を回収して被災者に分ける。

-

3.区画された範囲内で過ごすよう促す。

-

4.私語を控えて館内の静穏が保てるように指導する。

- 解答・解説

-

1.(○)トイレが利用しにくいと、排泄回数を減らすために水分を制限して脱水を招くおそれがあります。高齢者は頻尿であることも多いため、トイレを利用しやすい環境を整えることが大切です。

2.(×)個々の病状に合わせて処方された薬物は、他者に分けることはできません。

3.(×)ストレス軽減のため、また急性肺血栓塞栓症や廃用症候群を予防するため、日中は意識して活動量を増やすよう指導します。

4.(×)周囲の人が就寝する夜間は別として、精神の安定やストレス軽減のため、他者とコミュニケーションを取ることが平時以上に重要です。

-

-

第76問

自己管理を行う上で自己効力感を高める支援として最も適切なのはどれか。

-

1.自己管理の目標はできるだけ高くする。

-

2.必要な知識をできるだけ多く提供する。

-

3.自己管理の方法で不適切な点はそのたびに指摘する。

-

4.自己管理で改善できた点が少しでもあればそれを評価する。

-

5.対象者が自己管理できない理由を話したときは話題を変える。

- 解答・解説

-

1.(×)自己管理の目標が高すぎて到達が困難になると、達成感が得られず、自己効力感が高まりません。自己管理の目標は、到達可能な範囲で段階的に設定します。

2.(×)情報を提供しすぎると、混乱して判断が難しくなります。必要な知識は、必要とされる場面でタイミング良く、分かりやすく提供することが望ましいでしょう。

3.(×)不適切な点をそのたびに指摘されると、失敗体験を積み上げることになって意欲が低下します。

4.(○)他者から評価されると達成感が得られ、成功体験が積み重なって次への原動力となります。自己効力感を高めるには、少しでも改善がみられた点はそのつど認め、評価することが大切です。

5.(×)対象者が自己管理できない理由を話したときは、まずは傾聴し、受容した後に対応策を一緒に考えます。失敗を糧にして成功につなげるような関わりが求められます。

第77問

1歳0か月の幼児の標準的な身長と体重の組合せで正しいのはどれか。

-

1.身長55cm―体重6kg

-

2.身長75cm―体重6kg

-

3.身長75cm―体重9kg

-

4.身長100cm―体重9kg

-

5.身長100cm―体重12kg

- 解答・解説

-

1歳0カ月の幼児は、身長が出生時の約1.5倍、体重が約3倍に成長し、身長75cm、体重9kgが平均値となります(ただし、発達には個人差があるため、数字にとらわれすぎてはなりません)。この時期以降は運動量が増加するため、体重より身長の増加率が高くなっていきます。「ママ」「パパ」「ブーブー」「ワンワン」など意味のある言葉を発したり、いくつかの言葉を理解して聞き分けたりするのもこの頃で、短い距離を歩き始める子どもも増えてきます。なお、身長が100cmになるのは5歳頃、体重が6kgになるのは生後3~4カ月頃、12kgになるのは2歳~2歳半頃です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、5.(×)、となります。

第78問

Aさん(28歳、初産婦)は、妊娠11週である。身長160cm、体重52kg(非妊時体重50kg)である。現在は身体活動レベルI(非妊時は身体活動レベルII)で妊娠経過は順調である。 現時点で非妊時と比べて食事に付加することが望ましいのはどれか。

-

1.糖 質

-

2.葉 酸

-

3.蛋白質

-

4.カリウム

-

5.カルシウム

- 解答・解説

-

1.(×)糖質の付加量は設定されていません。Aさんは2kgの体重増加や身体活動レベルの低下がみられることからも、糖質の付加が必要な状態ではありません。

2.(○)妊娠前から妊娠3カ月までの間に葉酸を摂取することで、胎児の神経管閉鎖障害の発生リスクが低減することが知られています。

3.(×)蛋白質の付加量は、妊娠初期においては設定されていません。

4.(×)カリウムは、通常の食事で摂取基準量を補えるため、特に付加量は設定されていません。

5.(×)カルシウムは、通常の食事で摂取基準量を補えるため、特に付加量は設定されていません。カルシウムの過剰摂取では泌尿器系結石のリスクが高まるため、ミネラルはバランス良く摂ることが大切です。

第79問

Aさん(60歳、男性)は、統合失調症(schizophrenia)で20年前から抗精神病薬を服用している。常に口を動かしているため、何か食べていないか看護師が口の中を確認するが、何も口には入っていない。Aさんは「勝手に口と舌が動いてしまう」と言う。 Aさんに現れている症状はどれか。

-

1.被害妄想

-

2.作為体験

-

3.カタレプシー

-

4.遅発性ジスキネジア

-

5.静座不能〈アカシジア〉

- 解答・解説

-

1.(×)被害妄想は、他者から攻撃や被害を受けていると思い込む思考内容の障害であり、統合失調症の症状の一つです。

2.(×)作為体験(させられ体験)は、他者に操られていると思い込む自我障害であり、統合失調症の症状の一つです。

3.(×)カタレプシー(強硬症)は、一定の姿勢を取らされると、たとえ不自然な姿勢であっても長時間変えようとしない状態です。意志の発動性が低下している状態であり、統合失調症の症状として現れます。

4.(○)遅発性ジスキネジアは、抗精神病薬の長期服用で起こりやすい副作用です。錐体外路症状の一つであり、口をもぐもぐ動かす、口をすぼめる、瞬きを繰り返すなどの不随意運動が持続し、自分では止めることができません。難治性であり、アカシジアやジストニア(脳や神経系統の障害による不随意運動)を併発する症例もあります。

5.(×)静座不能〈アカシジア〉は錐体外路症状の一つで、抗精神病薬の長期服用で起こりやすい副作用です。じっとしていることができず、無目的な足踏みや徘徊がみられます。

第80問

小児医療に関する課題とその対応の組合せで正しいのはどれか。

-

1.低出生体重児の増加―人工乳による哺育の推進

-

2.育児不安が強い親の増加―子どもの自立支援

-

3.障害児の在宅医療のニーズの増加―レスパイトケアの充実

-

4.小児救急医療を受診する子どもの増加―ドクターカーの充実

-

5.成人になった小児慢性疾患患者の増加―親の意思決定の支援

- 解答・解説

-

1.(×)低出生体重児に対しては、栄養や免疫力を高める効果から母乳による哺育が推進されています。

2.(×)親の育児不安は、育児情報の提供や乳児全戸訪問事業など地域支援を充実することで軽減することができます。

3.(○)レスパイトケアは、福祉サービスの利用などで介護者の負担を軽減させる家族支援サービスです。在宅医療・介護のニーズ増大に伴って、在宅でケアする家族を癒し、リフレッシュを図るレスパイトケアの充実が重要になっています。

4.(×)小児救急医療の受診数増加に関しては、小児科医の質的・量的な充実、電話相談窓口の設置、保護者への健康教育などの対応が考えられます。

5.(×)成人になった小児慢性疾患患者に対しては、医療費の助成などとともに、親ではなく本人の意思決定への支援が重要になります。

第81問

小脳の機能はどれか。2つ選べ。

-

1.関節角度の知覚

-

2.振動感覚の中継

-

3.姿勢反射の調節

-

4.随意運動の制御

-

5.下行性の疼痛抑制

- 解答・解説

-

姿勢反射の調節は、小脳の代表的な機能の一つです。小脳は、体性感覚や平衡感覚など全身からの情報を統合し、姿勢、平衡、運動機能を調整しています。また、随意運動の制御は、小脳を含む錐体外路系で行われます。小脳は、運動指令と全身からの感覚情報との誤差を検知することで、随意運動を円滑にしています。なお、選択肢1の関節角度の知覚は大脳皮質の機能、選択肢2の振動感覚の中継は視床の機能、選択肢5の下行性の疼痛抑制は中脳の機能です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(○)、5.(×)、となります。

第82問

白血球減少症(leukopenia)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.好塩基球数は増加する。

-

2.EBウイルス感染によって起こる。

-

3.白血球数が3,000/μL以下をいう。

-

4.好中球減少症(neutropenia)では細菌に感染しやすくなる。

-

5.無顆粒球症(agranulocytosis)は単球がなくなった病態をいう。

- 解答・解説

-

白血球減少症は血中の白血球が一定以下に減少した状態で、減少した白血球の種類に応じて好中球減少症や無顆粒球症などとも呼ばれます。

1.(×)好塩基球数の増加は、慢性骨髄性白血病やクローン病でみられます。

2.(×)EBウイルス感染によって起こるのは、伝染性単核球症です。

3.(○)白血球数が3,000/μL以下に減少した状態が白血球減少症であり、10,000/μL以上に増加した状態が白血球増加症です。

4.(○)好中球数が1,500/μL以下に減少した状態が好中球減少症です。急性細菌感染症や特定の真菌感染症に対する防御力が弱まり、感染リスクが高まるため注意が必要です。

5.(×)顆粒球(好中球)数が500/μL以下に減少した状態が無顆粒球症です。

第83問

下垂体ホルモンの分泌低下により生じるのはどれか。2つ選べ。

-

1.性早熟症(sexual precocity)

-

2.低身長症(short stature)

-

3.先端巨大症(acromegaly)

-

4.Sheehan〈シーハン〉症候群(Sheehan syndrome)

-

5.Cushing〈クッシング〉症候群(Cushing syndrome)

- 解答・解説

-

選択肢のうち、下垂体ホルモンの分泌低下によって起こるのは、低身長症とシーハン症候群です。低身長症は、下垂体ホルモンの一種である成長ホルモンが小児期に分泌不全となり、骨成長できないために発症します。シーハン症候群(分娩後汎下垂体機能低下症)は、分娩時の大量出血により下垂体前葉が虚血性壊死を起こし、下垂体機能不全を生じるものです。なお、選択肢1の性早熟症は、下垂体ホルモンの一種である性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)が、小児期に過剰分泌されることで発症します。選択肢3の先端巨大症は、思春期以降(骨端線閉鎖後)の成長ホルモン過剰分泌によって発症します。選択肢5のクッシング症候群は、副腎皮質から分泌される糖質コルチコイドの過剰により発症します。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(○)、5.(×)、となります。

第84問

抗コリン薬の投与が禁忌の疾患はどれか。2つ選べ。

-

1.疥 癬(scabies)

-

2.緑内障(glaucoma)

-

3.大腿骨骨折(femoral fracture)

-

4.前立腺肥大症(prostatic hyperplasia)

-

5.前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)

- 解答・解説

-

抗コリン薬には、神経伝達物質であるアセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)があり、副交感神経を抑制します。緑内障の患者に使用すると、抗コリン作用により房水の通路が狭窄して眼圧が上昇するため、症状が悪化するリスクが高くなります。また、前立腺肥大症の患者に使用すると、抗コリン作用により膀胱の排出力が減弱し、尿道の狭窄もきたすため、排尿困難が悪化するリスクが高くなります。その他の抗コリン薬の副作用としては、口渇、目のかすみ、便秘、頻脈などが挙げられます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(○)、5.(×)、となります。

第85問

新生児の養育に関する親への指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.「体温37.0℃で受診させましょう」

-

2.「沐浴は児が満腹のときに行いましょう」

-

3.「授乳後は顔を横に向けて寝かせましょう」

-

4.「衣類は大人よりも1枚少なくしましょう」

-

5.「オムツはおなかを締めつけないように当てましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)新生児体温の基準範囲は36.5~37.5℃であり、37.0℃で受診する必要はありません。

2.(×)新生児の胃は縦型で食道下部括約筋が弱いため、授乳直後の沐浴では吐乳や溢乳を起こしやすくなります。沐浴は満腹時や空腹時を避け、授乳後1時間を過ぎた頃に行うよう指導します。沐浴の湯温は38℃前後が適切です。

3.(○)吐乳や溢乳による窒息を防ぐため、授乳後は十分に排気を行い、寝かせる場合は顔を横に向けます。

4.(×)新生児は体温調節機能が未熟なため、季節や室温などの環境や新生児の状態に合わせ、大人よりも衣類を1枚多くしたり少なくしたりして、こまめに調節することが適切です。必ずしも大人より1枚少なくすることはありません。

5.(○)新生児の呼吸は腹式呼吸であるため、オムツは腹部を圧迫しないように当てます。

第86問

一般的な思春期の発育の特徴について正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.骨端線が閉鎖する。

-

2.性的成熟は男子の方が女子より早く始まる。

-

3.成長ホルモンが性腺に作用して第二次性徴が起こる。

-

4.男子では身長増加のピークの前に精巣の発育が始まる。

-

5.女子では身長増加のピークの前に乳房の発育が終わる。

- 解答・解説

-

1.(○)骨端線は思春期後半に閉鎖し、同時に身長の伸びも止まります。骨端線の具合は、X線撮影で確認することができます。

2.(×)性的成熟は、女子のほうが男子より早く始まります。

3.(×)成長ホルモンは骨成長に関与します。第二次性徴は、下垂体前葉から分泌される性腺刺激ホルモン(卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモン)と、性腺(精巣、卵巣、副腎)から分泌されるアンドロゲン、プロゲステロン、エストロゲンの影響を受けて起こります。

4.(○)精巣の発育は男子の第二次性徴の出現とともに始まるため、身長増加のピークである14歳頃よりも前となります。

5.(×)女子では、乳房の発育が8~18歳頃まで続くため、身長増加のピークである12歳頃よりも前に終わることはありません。

第87問

前頭葉の障害に伴う症状で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.人格の変化

-

2.感覚性失語

-

3.自発性の欠乏

-

4.平衡機能障害

-

5.左右識別障害

- 解答・解説

-

前頭葉は思考や理性を制御しているため、障害を受けると人格の変化が生じます。以前はみられなかった異常な言動や、反社会的な行動を起こすことがあります。また、前頭葉は随意運動の中枢であり、思考や創造性を担うため、障害を受けると自発性が欠乏します。感覚鈍麻、無関心、抑うつ傾向などがみられます。なお、選択肢2の感覚性失語(ウェルニッケ失語)は、耳は聞こえているのに言葉が理解できない状態であり、側頭葉の障害でみられます。選択肢4の平衡機能障害は、姿勢を調節する機能を担う内耳の前庭系や小脳の障害でみられます。選択肢5の左右識別障害は、感覚に関わる機能を担う頭頂葉の障害でみられます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、5.(×)、となります。

第88問

精神科病棟における身体拘束時の看護で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.1時間ごとに訪室する。

-

2.拘束の理由を説明する。

-

3.水分摂取は最小限にする。

-

4.患者の手紙の受け取りを制限する。

-

5.早期の解除を目指すための看護計画を立てる。

- 解答・解説

-

1.(×)身体拘束は制限が強く二次的障害を引き起こすリスクも高いため、1時間に4回以上訪室して拘束部位や全身の状態、精神症状などの観察を行います。

2.(○)身体拘束を行う場合は、患者本人に拘束の理由を可能な限り丁寧に説明します。

3.(×)身体拘束中は運動が制限され、脱水症状もきたしやすいため、深部静脈血栓症や血行障害、便秘などのリスクが高まります。トイレの回数を減らすなどの意図で水分摂取を制限してはならず、適切な補水を行います。

4.(×)精神保健福祉法により、「信書の発受の制限をしてはならない」と定められています。

5.(○)身体拘束は患者の生命保護が目的であり、代替方法がない場合の一時的な処置です。早期の解除を目指して、他の方法に切り替えることができるような看護計画を立てる必要があります。

第89問

Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしており、要介護1で訪問看護を利用している。昨日の訪問時、看護師は高級な羽毛布団を見かけ、Aさんに尋ねると購入の覚えがないと話した。別居している長男は、週1回電話でAさんの様子を確認している。 看護師の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.長男への連絡

-

2.羽毛布団の返品

-

3.成年後見人の選任

-

4.近隣住民への聞き取り

-

5.Aさんの判断能力の評価

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんの日常生活で生じている問題点を整理し、サポートを修正していく必要があります。別居していても週1回電話で様子を確認している長男のサポートは不可欠であり、まずは長男に連絡して状況を伝えることが適切です。

2.(×)羽根布団を返品するかどうかは、Aさんや家族である長男が判断します。財産管理や契約については、看護師が関与すべきものではありません。

3.(×)認知症などで判断能力の欠如が認められる場合は、成年後見人制度を利用することができます。原則として4親等内の親族が家庭裁判所へ申立を行い、成年後見人が選任されます。

4.(×)Aさんの許可なく近隣住民への聞き取りを行うことは、プライバシーの侵害に当たります。

5.(○)認知機能の低下が考えられるため、Aさんの判断能力を評価し、それに応じてサポートの見直しを行うことが適切です。

第90問

精神障害者のリカバリ〈回復〉の考え方で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.患者に役割をもたせない。

-

2.薬物療法を主体に展開する。

-

3.患者の主体的な選択を支援する。

-

4.患者のストレングス〈強み・力〉に着目する。

-

5.リカバリ〈回復〉とは病気が治癒したことである。

- 解答・解説

-

1.(×)小さなことでも役割や責任を担い、自信を取り戻していくことは、自分らしく生きるための重要なステップです。

2.(×)リカバリは患者本人が主体となって展開されるものであり、薬物療法は回復のための資源の一つです。

3.(○)精神看護におけるリカバリとは、疾患と上手に付き合いながら、患者本人が主導権を握って地域での自分らしい生活を取り戻すことを意味します。その主体的な選択をサポートするため、医療従事者は環境作りや情報提供を行います。

4.(○)医療従事者は患者のストレングスに着目して、本来の力を発揮しやすい環境を整えます。

5.(×)精神看護におけるリカバリは、医学的な観点による疾患の治癒とは異なります。

-

-

第91問

Aさん(45歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌(rectal cancer)と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。 術後に予測されるのはどれか。

-

1.排尿障害

-

2.輸入脚症候群(afferent loop syndrome)

-

3.ストーマの陥没

-

4.ダンピング症候群(dumping syndrome)

- 解答・解説

-

1.(○)低位前方切除術は直腸を切除して肛門管と口側腸管を吻合する術式で、自律神経は部分的に温存されます。しかし、膀胱収縮を起こす骨盤神経の損傷など自律神経に何らかの影響を及ぼす可能性が高く、排尿障害が予測されます。

2.(×)輸入脚症候群は、ビルロートII法による胃切除後症候群です。小腸の輸入脚に貯留した胆汁や膵液などが胃に逆流して、悪心・嘔吐や胃痛などの症状が出現します。

3.(×)低位前方切除術では肛門が温存されるため、ストーマの造設は行いません。

4.(×)ダンピング症候群は、胃切除後症候群の一つです。血圧低下症状をきたす早期ダンピング症候群と、低血糖症状をきたす晩期ダンピング症候群の2種類に分けられます。

第92問

Aさん(45歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌(rectal cancer)と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。 術後1日。順調に経過し、Aさんは離床が可能になった。腹腔内にドレーンが1本留置され、術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。看護師がAさんに痛みの状態を尋ねると、Aさんは「まだ傷が痛いし、今日は歩けそうにありません」と話す。 このときの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.体動時に痛む場合は歩行しなくてよいと説明する。

-

2.歩行には看護師が付き添うことを提案する。

-

3.歩行練習を1日延期することを提案する。

-

4.鎮痛薬の追加使用を提案し歩行を促す。

- 解答・解説

-

1.(×)歩くことで呼吸運動や腸管の蠕動運動が促進されるため、呼吸器合併症やイレウスなどの術後合併症を予防することができます。疼痛をコントロールしてできるだけ早期に離床まで持っていき、歩行を促すことが適切です。

2.(×)術後疼痛が問題なのであり、それをコントロールする方法を考えるべきです。

3.(×)歩行練習を延期しなくてもよくなるように、疼痛コントロールの方法を検討します。

4.(○)Aさんが「歩けそうにない」と訴える理由は疼痛であるため、硬膜外チューブからの持続的な鎮痛薬だけでは効果が十分でないことが考えられます。鎮痛薬の追加使用を提案し、疼痛緩和を図って早期離床につなげることが適切です。

第93問

Aさん(45歳、男性)は、便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸癌(rectal cancer)と診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。 術後1日。順調に経過し、Aさんは離床が可能になった。腹腔内にドレーンが1本留置され、術後の痛みに対しては、硬膜外チューブから持続的に鎮痛薬が投与されている。 術後6日。ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があった。Aさんは、体温38.2℃、呼吸数20/分、脈拍82/分、整であった。 Aさんの状態で最も可能性が高いのはどれか。

-

1.腸 炎

-

2.胆汁瘻

-

3.イレウス(ileus)

-

4.縫合不全

-

5.術後出血

- 解答・解説

-

1.(×)腸内の炎症であれば、腹腔内に留置されたドレーンから排液がみられることはありません。

2.(×)低位前方切除術は直腸の手術であり、胆汁瘻の可能性は考えられません。胆汁瘻は、胆管や胆囊、肝臓などの切除術後にみられる合併症です。

3.(×)バイタルサインの数値からはイレウスの可能性も考えられますが、その場合、ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液がみられることは考えにくいでしょう。

4.(○)茶褐色で悪臭のあるドレーンからの排液は、腸内容物であると考えられます。縫合不全の可能性が高く、炎症を示すバイタルサインの数値から、腹腔内感染による急性腹膜炎が疑われる状態です。

5.(×)術後出血は、麻酔からの覚醒や血圧上昇に伴って収縮していた血管が拡張する手術直後~術後48時間に起こります(多くは術後24時間以内にみられます)。術後6日になって起こる可能性は低いでしょう。

第94問

Aさん(65歳、男性、会社員)は、午後2時、会議の最中に急に発語しづらくなり、右上下肢に力が入らなくなったため、同僚に連れられて救急外来を受診した。既往歴に特記すべきことはない。来院時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉I-3、瞳孔径は両側2.0mm。呼吸数18/分、脈拍60~80/分、不整で、血圧176/100mmHg。右上下肢に麻痺がある。午後4時、Aさんの頭部CTの所見で特に異常は認められなかったが、MRIの所見では左側頭葉に虚血性の病変が認められた。 この後の治療でまず検討されるのはどれか。

-

1.血流の再開

-

2.脳浮腫の予防

-

3.出血性素因の除去

-

4.脳血管攣縮の治療

- 解答・解説

-

1.(○)脈拍不整であり、虚血性病変が認められていることから、脳梗塞を起こしたものと考えられます。発症から2時間経過という超急性期であり、脳の血流を再開するための治療が最優先されます。発症から4.5時間以内であれば、遺伝子組み換え組織プラスミノゲンアクチベーター(rt-PA)の静脈注射による血栓溶解療法が第一選択となります。発症後4.5 時間以内であっても、治療開始が早いほど良好な転帰が期待できるとされています。

2.(×)脳浮腫の予防も重要ですが、一刻も早い血流の再開が優先されます。

3.(×)虚血性病変が認められており、出血性素因を除去する優先度は高くありません。

4.(×)脳血管攣縮は、発症後数日(3~14日)たってから起こる血管の萎縮です。脳梗塞の超急性期において、まず検討される治療対象ではありません。

第95問

Aさん(65歳、男性、会社員)は、午後2時、会議の最中に急に発語しづらくなり、右上下肢に力が入らなくなったため、同僚に連れられて救急外来を受診した。既往歴に特記すべきことはない。来院時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉I-3、瞳孔径は両側2.0mm。呼吸数18/分、脈拍60~80/分、不整で、血圧176/100mmHg。右上下肢に麻痺がある。午後4時、Aさんの頭部CTの所見で特に異常は認められなかったが、MRIの所見では左側頭葉に虚血性の病変が認められた。 Aさんは心原性の脳梗塞(cerebral infarction)と診断され、入院後に治療が開始された。入院後5日、意識レベルがジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉II-30まで低下した。頭部CTで出血性梗塞と脳浮腫とが認められ、気管内挿管・人工呼吸器管理を行い、マンニトールを投与してしばらく経過をみることになった。 この時点の看護で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.電気毛布で保温する。

-

2.瞳孔不同の有無を観察する。

-

3.水分出納を正のバランスに管理する。

-

4.Cushing〈クッシング〉現象に注意する。

-

5.ベッドを水平位にして安静を維持する。

- 解答・解説

-

1.(×)過剰な保温を行うと体温が上昇し、脳出血や脳浮腫が進行するリスクが高まるため、電気毛布は使用しません。

2.(○)意識レベルが低下していることから、出血性梗塞により頭蓋内圧亢進が生じていることが考えられます。瞳孔不同は頭蓋内圧亢進の最終段階である脳ヘルニアの重要な徴候であり、これを観察して早期対応することが大切です。

3.(×)脳浮腫が認められるため、水分出納は負のバランスで管理します。

4.(○)Cushing〈クッシング〉現象は、急激な頭蓋内圧亢進を受けて、末梢血管抵抗の増大による収縮期血圧の上昇、心拍出量の低下による徐脈をきたした状態です。持続すると脳ヘルニアへ移行するリスクがあるため、早期発見・早期治療が必要です。

5.(×)頭蓋内圧の上昇を防ぐため、ベッドは軽度挙上し、セミファーラー位にして安静を維持します。

第96問

Aさん(65歳、男性、会社員)は、午後2時、会議の最中に急に発語しづらくなり、右上下肢に力が入らなくなったため、同僚に連れられて救急外来を受診した。既往歴に特記すべきことはない。来院時、ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉I-3、瞳孔径は両側2.0mm。呼吸数18/分、脈拍60~80/分、不整で、血圧176/100mmHg。右上下肢に麻痺がある。午後4時、Aさんの頭部CTの所見で特に異常は認められなかったが、MRIの所見では左側頭葉に虚血性の病変が認められた。 減圧開頭術後2週。気管内チューブは抜管され、意識レベルはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉II-10である。右上下肢の麻痺と運動性失語とが認められ、発語は少ない。利き手は右手である。 Aさんとのコミュニケーションの方法で最も適切なのはどれか。

-

1.筆談を促す。

-

2.文字盤を用いる。

-

3.大きな声で話す。

-

4.イラストを用いる。

- 解答・解説

-

運動性失語(ブローカ型失語)の症状の一つに、書字能力の障害があります。Aさんは右上下肢の麻痺があり、利き手が右手であることからも、筆談は不適切です。また、運動性失語では文字を読む能力も障害されます。特に漢字よりもひらがなの理解のほうが困難であることが多く、五十音表などの文字盤を使うことは難しいと考えられます。Aさんの場合、イラストや写真、実物などを示して意思表示してもらう方法が最も適切だといえます。なお、AさんはJCS II-10であり、普通の呼びかけで容易に開眼する意識レベルです。聴力障害もないことから、大きな声で話す必要はありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第97問

Aさん(68歳、女性)は、2年前に高血圧症(hypertention)と診断され、カルシウム拮抗薬を服用している。高血圧をきっかけに、喫煙を1日30本から5本に減らし、飲酒を週3回から1回に減らした。また、減量に取り組み、2年間でBMIが25.5から22.9に変化した。Aさんは町の健康診査で骨密度が低下していることが分かり、整形外科を受診し骨粗鬆症(osteoporosis)と診断された。Aさんは「子どもができなかったし、夫もすでに亡くなりました。1人暮らしで家事は自分で行っているので、骨折や寝たきりの状態は困ります」と話した。 看護師がAさんに運動を勧めたところ、Aさんは「子どものころから運動は苦手で運動を続ける自信がない」と答えた。 指導の内容で最も適切なのはどれか。

-

1.肥 満

-

2.喫 煙

-

3.出産経験がないこと

-

4.カルシウム拮抗薬の服用

- 解答・解説

-

骨粗鬆症には、加齢や生活習慣による原発性骨粗鬆症と、疾患や薬剤の影響によって二次的に引き起こされる続発性骨粗鬆症があります。

1.(×)肥満は、骨粗鬆症の要因ではありません。相対的には、カルシウムの蓄積量が少ない小柄な人や、骨を支える筋肉が少ないやせ型の人のほうがリスクが高くなります。

2.(○)喫煙は、消化管内でのカルシウム吸収を阻害し、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌を抑制するため、骨粗鬆症の要因となります。

3.(×)出産経験がないことは、骨粗鬆症の要因ではありません。骨粗鬆症の主な要因には、骨形成を促進・骨吸収を抑制するエストロゲンの分泌量減少があり、閉経後や無月経、生理不順などではリスクが高くなります。

4.(×)カルシウム拮抗薬は、カルシウムイオン流入を抑制して平滑筋細胞の収縮を抑え血管を拡げる降圧薬であり、骨形成には作用しません。骨粗鬆症の要因にもなりません。

第99問

Aさん(68歳、女性)は、2年前に高血圧症(hypertention)と診断され、カルシウム拮抗薬を服用している。高血圧をきっかけに、喫煙を1日30本から5本に減らし、飲酒を週3回から1回に減らした。また、減量に取り組み、2年間でBMIが25.5から22.9に変化した。Aさんは町の健康診査で骨密度が低下していることが分かり、整形外科を受診し骨粗鬆症(osteoporosis)と診断された。Aさんは「子どもができなかったし、夫もすでに亡くなりました。1人暮らしで家事は自分で行っているので、骨折や寝たきりの状態は困ります」と話した。 看護師がAさんに運動を勧めたところ、Aさんは「子どものころから運動は苦手で運動を続ける自信がない」と答えた。 指導の内容で最も適切なのはどれか。

-

1.歩行器を使って外出する。

-

2.腰背部の背屈運動をする。

-

3.介護予防サービスを利用する。

-

4.買い物のときに30分程度歩く。

- 解答・解説

-

Aさんは自分で家事を行える状態であり、歩行器を使用する必要はありません。骨形成を促進するためにも、外出時には自力で歩き、骨に適度な負荷をかけるほうが望ましいといえます。ただし、腰背部の背屈運動など急に激しい運動をすると、骨折のリスクが高まります。転倒による骨折にも十分な注意が必要であり、外出時には安全性を重視し、服装や靴、動作、天候などを考慮するよう指導します。適度な運動であれば、骨量の低下を予防し、筋力やバランス力を高めて転倒による骨折も防ぎます。日常生活で行う掃除・洗濯・買い物などの家事も、有効な運動習慣になり得ます。買い物の際に30分程度歩くことは定期的なウォーキングとなり、運動が苦手なAさんにとっても無理なく行える適切な指導だといえます。なお、介護予防サービスは、要介護認定で要支援に相当する人が対象となるため、Aさんは該当しません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第100問

Aちゃん(生後4か月、女児)は、4、5日前から鼻汁と咳嗽とが出現し、今朝から38.0~39.0℃の発熱があり水分摂取が困難になったため受診した。検査の結果、RSウイルス抗原陽性で急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され入院した。入院時、口唇色と顔色はやや不良、呼吸数60/分、心拍数150/分、血圧90/52mmHgで、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。血液検査データは、赤血球480万/μL、Hb 12.8g/dL、Ht 39%、白血球12,000/μL、CRP 5.5mg/dL。動脈血液ガス分析は、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉45Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉58Torrであった。胸部エックス線撮影で肺野に異常陰影は認められない。 このときのAちゃんに準備すべき物品で優先度が高いのはどれか。

-

1.加湿器

-

2.酸素吸入器

-

3.人工呼吸器

-

4.酸素濃度計

- 解答・解説

-

1.(×)在宅療養であれば加湿器も有効ですが、病室内では加湿器を使うまでもなく湿度管理が行われていると考えられるため、優先度は低くなります。

2.(○)経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%以下、動脈血酸素分圧〈PaO2〉60Torr以下であり、低酸素の状態です。酸素吸入器を準備して、酸素療法を開始することが優先されます。

3.(×)呼吸数60/分であり、人工呼吸器の必要性は考えにくい状態です。

4.(×)酸素濃度計は、大気の酸素濃度を測定する環境測定器の一つです。室内環境が管理されている病室内で、Aちゃんのために準備すべき物品だとはいえません。

第101問

Aちゃん(生後4か月、女児)は、4、5日前から鼻汁と咳嗽とが出現し、今朝から38.0~39.0℃の発熱があり水分摂取が困難になったため受診した。検査の結果、RSウイルス抗原陽性で急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され入院した。入院時、口唇色と顔色はやや不良、呼吸数60/分、心拍数150/分、血圧90/52mmHgで、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。血液検査データは、赤血球480万/μL、Hb 12.8g/dL、Ht 39%、白血球12,000/μL、CRP 5.5mg/dL。動脈血液ガス分析は、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉45Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉58Torrであった。胸部エックス線撮影で肺野に異常陰影は認められない。 Aちゃんは点滴静脈内注射が開始された。処置中、Aちゃんは嗄声で啼泣したが流涙はなく、激しく抵抗することもなかった。処置後に病室に戻ったが、皮膚の弾性が低下しており活気がない。 看護師がAちゃんの呼吸状態と併せて観察する項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.哺乳力

-

2.排尿の有無

-

3.排便の有無

-

4.瞳孔の大きさ

-

5.眼瞼結膜の色調

- 解答・解説

-

1.(×)点滴静脈内注射が開始されており、Aちゃんの状態が安定するまでは哺乳は一時的に中断されている可能性が高いと考えられます。

2.(○)受診前から水分摂取が困難な状態であり、入院後も流涙がなく、点滴静脈注射の処置に対する抵抗がみられず、皮膚の弾性が低下していることなどから、重度の脱水をきたしていることが考えられます。脱水の評価や点滴の選択にも必要な情報であるため、排尿の有無の観察が最も優先度が高い項目です。

3.(×)排便の有無も観察項目の一つではありますが、排尿の有無に比べると優先度は低くなります。

4.(×)脳神経系の異常は認められていないため、瞳孔の観察は優先度が低いといえます。

5.(×)眼瞼結膜の色調は、黄疸をきたした際に観察の優先度が高くなります。

第102問

Aちゃん(生後4か月、女児)は、4、5日前から鼻汁と咳嗽とが出現し、今朝から38.0~39.0℃の発熱があり水分摂取が困難になったため受診した。検査の結果、RSウイルス抗原陽性で急性細気管支炎(acute bronchiolitis)と診断され入院した。入院時、口唇色と顔色はやや不良、呼吸数60/分、心拍数150/分、血圧90/52mmHgで、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉88%であった。血液検査データは、赤血球480万/μL、Hb 12.8g/dL、Ht 39%、白血球12,000/μL、CRP 5.5mg/dL。動脈血液ガス分析は、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉45Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉58Torrであった。胸部エックス線撮影で肺野に異常陰影は認められない。 去痰薬の吸入を1日3回と、口腔内と鼻腔内の吸引を適宜実施するよう指示が出された。去痰薬の吸入後、聴診をすると呼吸数48/分、右上葉の呼吸音が減弱していた。 Aちゃんの排痰を促す適切な体位はどれか。

-

1.仰臥位

-

2.腹臥位

-

3.右側臥位

-

4.左側臥位

- 解答・解説

-

体位ドレナージでは、痰などの気道内分泌物が貯留している部位が高くなるような体位を取ることで、重力を利用して少ないエネルギーで効率良く中枢気道へ分泌物を誘導します。どのような体位でも、クッションや枕を腰部や腹部、殿部などに差し込んで利用し、頭部が肺よりも低くなるようにします。Aちゃんは右上葉の呼吸音が減弱しているため、排痰を促すには左側臥位にすることが適切です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第103問

Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb 7.5g/dL、白血球75,000/μL、血小板4万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia)と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。 両親に情報提供する社会資源として最も適切なのはどれか。

-

1.養育医療

-

2.自立支援医療

-

3.児童扶養手当

-

4.高額療養費制度

-

5.小児慢性特定疾病の医療費助成

- 解答・解説

-

1.(×)養育医療は、出生時の体重が2,000g以下の未熟児が対象となる医療給付です。

2.(×)自立支援医療は、身体に障害がある児童を対象とする、障害者総合支援法に基づく医療給付です。

3.(×)児童扶養手当は、両親の離婚や死別による一人親家庭などの児童がある場合、その監護者または養育者に対して地方自治体から支給される手当です。

4.(×)高額療養費制度では、高額な医療費を支払った場合に、所定額を超えた分の金額が還付されます。小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる場合は、支給対象となりません。

5.(○)急性リンパ性白血病は、治療期間が長く医療費負担が高額となるため、小児慢性特定疾病の医療費助成対象疾患に含まれており、公費から治療費の助成を受けることができます(原則として18歳未満が対象)。高額療養費制度よりも自己負担額が大幅に軽減されるため、Aちゃんの両親に情報提供する社会資源として最も適切だといえます。

第104問

Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb 7.5g/dL、白血球75,000/μL、血小板4万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia)と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。 Aちゃんは中心静脈カテーテルが挿入され、寛解導入療法が開始された。抗癌薬が投与された後、維持液が100mL/時間で持続点滴されている。Aちゃんは「点滴が始まってから何回もおしっこが出ている。点滴を止めてほしい」と話している。 Aちゃんの訴えを受け止めた後のAちゃんに対する看護師の説明で適切なのはどれか。

-

1.「体の中の水分が足りないから必要だよ」

-

2.「白血病細胞をやっつけるために必要だよ」

-

3.「ご飯があまり食べられないからご飯の代わりに必要だよ」

-

4.「やっつけた白血病細胞のせいで腎臓を悪くしないために必要だよ」

- 解答・解説

-

維持液は体液の恒常性を保つために用いる輸液で、設問のケースでは排尿を促して尿酸の血中濃度を下げ、腎機能の低下を防ぐために持続点滴されています。Aちゃんは、医師から両親と一緒に病名や治療、入院期間についての説明も受けており、ある程度の理解力がある年齢です。排尿が多くなって不快であっても、持続点滴がAちゃんのために必要であることを、分かりやすく表現した説明が適切です。なお、維持液には1号液から4号液までありますが、いずれも電解質の調整に用いるもので、水分や栄養の補給にはなりません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第105問

Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb 7.5g/dL、白血球75,000/μL、血小板4万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia)と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。 入院後4カ月。Aちゃんは治療が順調に進み、退院して外来で維持療法を行うことになった。 今後、学校に通学する際のAちゃんと母親に対する説明で適切なのはどれか。

-

1.「体育は見学してください」

-

2.「授業中はお母さんが付き添いましょう」

-

3.「給食はみんなと同じものを食べてよいです」

-

4.「日焼け止めクリームを塗って登校してください」

-

5.「体育館での全校集会は参加しない方がよいです」

- 解答・解説

-

1.(×)体育の授業に参加することは問題ありません。

2.(×)授業に母親が付き添う必要はありません。

3.(○)維持療法では抗癌薬の経口投与を行いますが、毒性は軽度であり、通常の日常生活を送ることができます。寛解期では加熱食である必要はなく、一般的に給食で生ものが提供されることも少ないため、他の生徒と同じ食事を摂ることができます(文部科学省の学校給食衛生管理の基準では「給食の食品は(中略)生で食用する野菜類、果実類を除き、加熱調理したものを給食すること」とされています)。

4.(×)日光に当たることは問題ないため、特に日焼け止めクリームの塗布を指導する必要はありません。

5.(×)体育館での全校集会などは、マスクの着用など感染予防のための対策を取ったうえで参加するよう指導します。

-

-

第106問

Aさん(30歳、経産婦)は、妊娠40週1日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後5時に体重3,900gの女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400mLであった。分娩後2時間のバイタルサインは、体温37.1℃、脈拍64/分、血圧124/70mmHgであった。排尿後の子宮底の位置は臍下1横指、収縮良好で帰室した。Aさんは午後8時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を500mL飲んだ。 翌朝、Aさんは体温36.8℃、血圧116/66mmHgであった。就寝後から朝まで排尿はなく、子宮底の位置は臍高であった。 Aさんの状態で経過観察してよいのはどれか。

-

1.尿意なし

-

2.脈拍110/分

-

3.軟らかく触れる子宮底

-

4.会陰切開縫合部の痛み

- 解答・解説

-

1.(×)就寝後から朝まで排尿がなく、尿意もない状態は異常です。体重3,900gの児を分娩していることから、一時的に分娩後膀胱麻痺を起こしている可能性があります。膀胱充満は子宮復古を妨げるため、排尿を促す必要があります。

2.(×)産褥1日であれば、一時的に徐脈となることはありますが、通常は頻脈はみられません。脈拍110/分は異常出血や感染などが疑われる状態であるため、原因を究明して適切なケアを行う必要があります。

3.(×)分娩した児が大きく、子宮の疲労が強かった場合は、子宮の復古が遅れる傾向があります。軟らかく触れる子宮底は子宮復古不全を示唆する徴候であり、子宮収縮を促すケアが必要となります。

4.(○)会陰切開縫合部の痛みは、通常は1週間程度で軽快します。産褥1日目であれば痛みがあることは正常であり、腫脹や感染徴候などの異常に留意して経過観察とします。Aさんに対しては、現在の状態や痛みの経時的変化などについて説明しておきます。

第107問

Aさん(30歳、経産婦)は、妊娠40週1日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後5時に体重3,900gの女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400mLであった。分娩後2時間のバイタルサインは、体温37.1℃、脈拍64/分、血圧124/70mmHgであった。排尿後の子宮底の位置は臍下1横指、収縮良好で帰室した。Aさんは午後8時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を500mL飲んだ。 産褥2日の午前10時。Aさんは「9時に排尿したとき、3cm大の血の塊がでました。大丈夫でしょうか」と訴えた。このとき、体温37.3℃、脈拍60/分、血圧120/64mmHgであった。子宮底の位置は臍高で軟らかく、後陣痛は増強している。乳管口の開口数は左右3本ずつで初乳がみられ、乳房の発赤、硬結および熱感はない。 Aさんの状態で最も疑われるのはどれか。

-

1.産褥熱(puerperal fever)

-

2.乳腺炎(mastitis)

-

3.子宮復古不全(subinvolution of the uterus)

-

4.妊娠高血圧症候群(pregnancy–induced hypertension)

- 解答・解説

-

1.(×)産褥熱の定義は、分娩後24時間以降、産褥10日以内に、38℃以上の発熱が2日間以上続いた場合とされています。体温37.3℃であれば、産褥熱を疑うことはありません。

2.(×)乳管口が開口し、初乳がみられ、乳房の発赤・硬結・熱感などはみられないことから、乳腺炎を疑うことはありません。

3.(○)産褥2日で、子宮底の位置が臍高で軟らかく、3cm大の血の塊(血性悪露)がみられることからは、子宮復古不全が最も疑われます。Aさんは、巨大児(出生時体重4,000g以上)に近い3,900gの児を出産していることから、子宮が過伸展して子宮復古不全につながった可能性が考えられます。治療としては、子宮収縮薬の投与が検討されます。

4.(×)血圧120/64mmHgは基準範囲内であり、妊娠高血圧症候群を疑うことはありません。

第108問

Aさん(30歳、経産婦)は、妊娠40週1日で、妊娠経過は順調であった。本日、午後5時に体重3,900gの女児を正常分娩した。会陰縫合術を受け、分娩時出血量は400mLであった。分娩後2時間のバイタルサインは、体温37.1℃、脈拍64/分、血圧124/70mmHgであった。排尿後の子宮底の位置は臍下1横指、収縮良好で帰室した。Aさんは午後8時に夕食を全量摂取し、寝るまでに水を500mL飲んだ。 産褥5日。Aさんは、体温37.0℃、脈拍66/分、血圧118/60mmHgであった。子宮底の位置は恥骨結合上3横指で、収縮は良好であった。児の体重は3,950g。直接授乳を行っており、授乳後に児はよく眠っていた。Aさんは「本日退院ですが、家で気をつけることは何でしょうか。教えてください」と話す。 Aさんに対する退院後の指導で最も適切なのはどれか。

-

1.「浴槽に入って清潔にしてください」

-

2.「蛋白質の少ない食事にしてください」

-

3.「悪露が増えたときは受診してください」

-

4.「授乳ごとに赤ちゃんへ追加のミルクを飲ませてください」

- 解答・解説

-

1.(×)産後は子宮口が閉じておらず、免疫力も落ちた状態です。子宮内への上行感染を予防するため、産後1カ月までは浴槽での入浴を控えます。清潔保持のためには、シャワー浴を指導します。

2.(×)組織再生や授乳のため、授乳期には蛋白質を通常時より多く摂ることが推奨されています。授乳期の蛋白質の推奨付加量は20g/日であり、妊娠期の10g/日よりも多くなっています。

3.(○)通常、悪露は徐々に量が減少し、血性→褐色→黄色と性状や色も変化していきます。退院後に悪露が増えた場合は、子宮復古不全などの異常の可能性があるため、受診を指導することが適切です。

4.(×)退院時の児の体重は3,950gであり、出生時の3,900gを上回っています。授乳後に児がよく眠っていることからも、母乳哺育は順調であると判断できるため、授乳ごとにミルクを追加する必要はありません。

第109問

Aさん(52歳、女性、専業主婦)は、夫と2人の息子との4人で暮らしている。Aさんは内向的な性格であり、順番にまわってきた町内会の役員を引き受けたことで悩むことが多くなった。2カ月前から食欲不振と不眠が続いている。1カ月前から家事ができなくなり、死んでしまいたいと言い始めたため、夫が付き添って精神科を受診したところ、うつ病(depression)と診断された。 Aさんは「いつも体がだるくて、何もしたくない。生きていても皆に迷惑がかかるだけだ」と話す。体重減少と長期間続く不眠のため、疲れ果てた様子をみせていることから、その日のうちに入院し、薬物治療が開始された。 入院当日の観察項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.清潔状態

-

2.水分摂取量

-

3.意識レベル

-

4.他者との交流状況

- 解答・解説

-

Aさんとは会話が可能であり、現段階では意識清明です。しかし、2カ月前から食欲不振と不眠が続き、体重減少がみられるAさんは、脱水をきたすリスクが非常に高い状態です。水分・食事摂取量を観察して栄養状態を把握するとともに、皮膚状態やバイタルサインなど全身状態の観察が必要です。うつ病では易疲労性や気力の減退がみられ、Aさんも「いつも体がだるくて、何もしたくない」と言っていることから、入浴や着替えなどの頻度が低くなることから清潔状態が良好でないことも考えられますが、入院当日であれば休息が優先されます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第110問

Aさん(52歳、女性、専業主婦)は、夫と2人の息子との4人で暮らしている。Aさんは内向的な性格であり、順番にまわってきた町内会の役員を引き受けたことで悩むことが多くなった。2カ月前から食欲不振と不眠が続いている。1カ月前から家事ができなくなり、死んでしまいたいと言い始めたため、夫が付き添って精神科を受診したところ、うつ病(depression)と診断された。 入院後1カ月。Aさんは「私は役に立たない人間です。昔から妻や母親としての役割を果たせていませんでした」と発言している。食事は3分の2を摂取できるようになり、夜間も眠れていることから、主治医は認知療法への参加を勧めた。 この時点の認知療法で修正するのはどれか。

-

1.内向的な性格

-

2.低下した意欲

-

3.Aさんと息子との親子関係

-

4.自分は役に立たない人間だという考え方

- 解答・解説

-

認知療法とは、その人のものの考え方や受け取り方に働きかけて認知のゆがみを修正し、気持ちを楽にさせることで問題解決に導く精神療法です。Aさんの場合、「自分は役に立たない人間だ」という認知のゆがみを合理的な考え方に変化させることで問題解決に導くことができます。なお、認知療法は、内向的であることなどの性格を修正するものではありません。親子や夫婦などの人間関係を直接的に改善させるものでもありません。また、認知療法の結果として意欲の向上がみられる可能性はありますが、意欲自体に働きかけるものではありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第111問

Aさん(52歳、女性、専業主婦)は、夫と2人の息子との4人で暮らしている。Aさんは内向的な性格であり、順番にまわってきた町内会の役員を引き受けたことで悩むことが多くなった。2カ月前から食欲不振と不眠が続いている。1カ月前から家事ができなくなり、死んでしまいたいと言い始めたため、夫が付き添って精神科を受診したところ、うつ病(depression)と診断された。 入院後2カ月。Aさんと夫は主治医と面接し、Aさんは2週後に自宅への退院を目指すことになった。それ以来、Aさんは積極的に病院から自宅への外出を繰り返すようになったが、夕方に外出から戻ってくるとすぐにベッドに入り臥床していることが多くなった。 うつ病の回復期にあるAさんについて情報収集する項目で優先度が高いのはどれか。

-

1.希死念慮の確認

-

2.外出時の食事内容

-

3.外出時の服薬状況

-

4.Aさんの家庭の経済状況

- 解答・解説

-

うつ病では「この世から消えてしまいたい」という希死念慮が、病期を通して何度も繰り返し生じます。特に回復期には、気分よりも行動的なエネルギーが先に回復するため、現実に直面して自殺を実行に移すリスクが高くなります。回復期になって積極的に外出しているAさんに最も優先されるのは、希死念慮の確認です。外出時の食事内容や服薬情報は、ケアや治療に役立てることができる情報ではありますが、設問の時点において優先度が高いとはいえません。なお、Aさんは自宅から戻ってすぐに臥床していることから、家庭の経済状況が原因となって疲労している可能性も考えられますが、これも情報収集の優先度が高いとはいえません。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第112問

A君(8歳、男児)は、携帯型電子ゲームやサッカーが好きである。A君は宿題をしているときに、突然意識を失い、10数秒持続する四肢の屈曲を伴うけいれんを起こした。その後、全身の筋肉の収縮と弛緩を繰り返すけいれんが10秒程度続き、A君の呼吸は停止しチアノーゼが認められた。けいれんが終了し呼吸は回復したが、意識障害が持続していたため病院に救急搬送された。 A君の意識は徐々に回復したが、健忘が認められる。頭部CT検査で頭部外傷は認められなかった。A君は、てんかん(epilepsy)の疑いで入院した。 A君に対する検査で優先度が高いのはどれか。

-

1.脳波検査

-

2.知能検査

-

3.人格検査

-

4.脳脊髄液検査

- 解答・解説

-

1.(○)てんかんが疑われる場合の検査としては、脳波検査が最も重要です。脳の神経細胞から出る微弱な電流を波形として記録し、てんかんを示唆する鋭波や棘波などの発作波があるかどうか調べます。治療効果や予後についても、脳波を調べることで判断可能です。

2.(×)精神発達遅滞が疑われるエピソードの記載はなく、知能検査は必要ありません。

3.(×)てんかんは人格障害とは異なるため、人格検査は必要ありません。

4.(×)てんかんで脳脊髄液検査の異常が出ることはありません。脳脊髄液検査は、脳や脊髄の感染症(髄膜炎など)や腫瘍が疑われる場合などに行います。

第113問

A君(8歳、男児)は、携帯型電子ゲームやサッカーが好きである。A君は宿題をしているときに、突然意識を失い、10数秒持続する四肢の屈曲を伴うけいれんを起こした。その後、全身の筋肉の収縮と弛緩を繰り返すけいれんが10秒程度続き、A君の呼吸は停止しチアノーゼが認められた。けいれんが終了し呼吸は回復したが、意識障害が持続していたため病院に救急搬送された。 A君の意識は徐々に回復したが、健忘が認められる。頭部CT検査で頭部外傷は認められなかった。A君は、てんかん(epilepsy)の疑いで入院した。 入院後1週。A君は同じ病室に入院している他の患児と話したり、漫画を読んだりしてベッド上で過ごしている。入院後は抗てんかん薬を服用し、発作はみられていない。 このときのA君への指導内容で最も適切なのはどれか。

-

1.1人で入浴する。

-

2.病棟の外を散歩する。

-

3.好きな携帯型電子ゲームで遊ぶ。

-

4.病棟レクリエーションへ参加する。

- 解答・解説

-

発作がみられない状態でベッド上で過ごす時間が長いのであれば、病棟レクリエーションに参加することでA君の気分転換を図ることができ、身体活動量を増やすこともできます。病棟内の活動であれば、発作が起こったときも即時対応が可能であり、最も適切な指導だといえます。一方、病棟外で発作が起こったとき、一人で散歩中であれば発見が遅れて危険であり、看護師が一緒であっても病棟内より対応が困難です。設問の段階で病棟外の散歩を勧めることは不適切です。なお、入院後1週の時点で発作はみられませんが、入浴中に発作が起こる可能性があり危険なため、一人での入浴は避けます。また、携帯型電子ゲームはてんかん発作を誘発するおそれがあるため、不適切な指導です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第114問

A君(8歳、男児)は、携帯型電子ゲームやサッカーが好きである。A君は宿題をしているときに、突然意識を失い、10数秒持続する四肢の屈曲を伴うけいれんを起こした。その後、全身の筋肉の収縮と弛緩を繰り返すけいれんが10秒程度続き、A君の呼吸は停止しチアノーゼが認められた。けいれんが終了し呼吸は回復したが、意識障害が持続していたため病院に救急搬送された。 A君の意識は徐々に回復したが、健忘が認められる。頭部CT検査で頭部外傷は認められなかった。A君は、てんかん(epilepsy)の疑いで入院した。 入院後1カ月。A君の退院が決定した。 A君の家族に対する説明として適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.「今後サッカーは禁止です」

-

2.「十分な睡眠をとらせてください」

-

3.「規則正しい服薬が発作を予防します」

-

4.「発作時はタオルを口にかませてください」

-

5.「学校には病名を知らせる必要はないでしょう」

- 解答・解説

-

1.(×)発作の頻度が低く、適切な服薬がなされていれば、必ずしもサッカーを禁止する必要はありません。ただし、発作が起こった場合に対応できる体制を整えておく必要があります。

2.(○)睡眠不足やストレスは、てんかん発作の誘因となります。十分な睡眠を取って休養することが大切です。

3.(○)抗てんかん薬は有効な血中濃度を維持する必要があるため、服薬管理が重要です。

4.(×)発作時に口を無理に開けてタオルやスプーンを噛ませると、口腔内を傷付けたり窒息させたりするリスクがあります。発作時には周囲の安全を確保したうえで、嘔吐による誤嚥や窒息を防ぐため顔(体)を横に向けて落ち着くまで静かに寝かせます。

5.(×)発作時の症状や生活上の注意点といった情報を学校に知らせることで、A君に合った対応や安全管理を図ることができます。てんかん発作はいつ起こるのか予測できません。A君が安心して学校生活を送ることができるよう、担任や養護教諭とも病名を含めた情報を共有することが適切です。

第115問

Aさん(35歳、男性、建設業)は、両親と3人で暮らしている。3年前の仕事中に屋根から転落して、第12胸髄を損傷した。1カ月前から車で作業所に通い、作業中はほとんど車椅子に座っている。週1回の訪問看護を利用している。 訪問時、仙骨部に軽度の発赤を認めた。 褥瘡悪化予防のためにAさんに勧める内容で最も適切なのはどれか。

-

1.仙骨部のマッサージを行う。

-

2.リクライニング式の車椅子を利用する。

-

3.作業中にプッシュアップ動作を取り入れる。

-

4.座るときは膝関節と股関節を60度に曲げる。

- 解答・解説

-

1.(×)車椅子に座っている時間が長いため、仙骨部に褥瘡が形成され、軽度の発赤が認められている状態です。この状態でマッサージを行うと、組織が剥離して褥瘡が悪化するおそれがあります。

2.(×)リクライニング式の車椅子を使用しても、仙骨部の圧迫を改善することはできません。また、体位45度ではさらに圧がかかりやすくなるため、褥瘡が悪化するおそれがあります。

3.(○)両手を使って腰を車椅子から浮かせるプッシュアップ動作は、体圧を分散し、仙骨部の血流を改善させるため、褥瘡の悪化を予防します。作業中には、こまめにプッシュアップ動作を取り入れるよう勧めることが適切です。車椅子の座面に敷く除圧クッションを導入することも有効です。

4.(×)膝関節と股関節を60度に曲げると仙骨部に負担がかかるため、90度に曲げて殿部から大腿部に圧を移動させるよう指導します。

第116問

Aさん(35歳、男性、建設業)は、両親と3人で暮らしている。3年前の仕事中に屋根から転落して、第12胸髄を損傷した。1カ月前から車で作業所に通い、作業中はほとんど車椅子に座っている。週1回の訪問看護を利用している。 Aさんは繰り返し使用できるカテーテルによる間欠的自己導尿を行っている。 排尿のセルフケアの指導として最も適切なのはどれか。

-

1.24時間の蓄尿を勧める。

-

2.カテーテルの挿入は無菌操作で行う。

-

3.急に発熱した場合は医師に連絡する。

-

4.カテーテルを保管するケースの消毒薬は週1回交換する。

- 解答・解説

-

Aさんは脊髄損傷のために在宅で自己導尿を行っており、セルフケアの指導として24時間の蓄尿を勧める必要はありません。急な発熱、尿の濁り、血尿、尿道痛などの異常があった場合は、尿路感染による腎盂腎炎や膀胱炎などの可能性があるため、必ず医師に連絡するよう指導します。なお、膀胱留置カテーテルの挿入は無菌操作で行いますが、在宅での間欠的自己導尿で1日に何度も無菌操作を行うことは現実的ではありません。実施前には石けんで手洗いをし、消毒綿で陰部を清潔にして、消毒済のカテーテルを使用します。また、カテーテルを保管するケースの消毒薬は、病原微生物による汚染を予防するため、毎日(少なくとも2日に1回)交換します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第117問

Aさん(35歳、男性、建設業)は、両親と3人で暮らしている。3年前の仕事中に屋根から転落して、第12胸髄を損傷した。1カ月前から車で作業所に通い、作業中はほとんど車椅子に座っている。週1回の訪問看護を利用している。 Aさんは自宅のトイレを利用している。緩下薬を内服し、2日に1回浣腸を行っている。猛暑が続く8月の訪問時にAさんは最近便秘がちで尿量も少ないと訪問看護師に繰り返し訴えた。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.水分の摂取を促す。

-

2.浣腸の回数を増やす。

-

3.ポータブルトイレの利用を勧める。

-

4.医師に別の緩下薬の処方を依頼する。

- 解答・解説

-

猛暑が続く8月であれば、発汗の増加などで体内の水分が不足し、便秘や尿量減少を引き起こしていることが考えられます。脱水予防が最も重要であり、水分の摂取を促すことが適切です。いきなり別の緩下薬の処方を依頼することは適切ではありません。十分な水分摂取を行い、食物繊維を含む食材を取り入れた食生活の改善や腹部マッサージ指導など便秘解消の工夫を行った後も問題が解消しない場合は、別の緩下薬の処方を医師に相談することも考えられます。なお、浣腸の回数を増やすと、さらに水分を喪失し、便秘の悪化にもつながります。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第118問

Aさん(37歳、女性)は、アジアの出身で1カ月前に日本人の夫(40歳)と娘(12歳)とともに日本に移住した。母国語以外に簡単な言葉であれば日本語と英語は理解できる。Aさんは、胸のしこりに気付き1週前に受診し、検査の結果、乳癌(breast cancer)と診断された。今後の治療について説明を受けるため外来を受診する予定である。夫から「仕事が忙しく説明に立ち会えない。妻は日本語が上手く話せないがどうしたらいいですか」と電話があった。 このときの夫への対応で最も適切なのはどれか。

-

1.電話で治療について説明をする。

-

2.英語での説明を医師に依頼すると伝える。

-

3.母国語の医療通訳者について情報提供する。

-

4.日本語を話せる娘に通訳を依頼するよう伝える。

- 解答・解説

-

インフォームドコンセントにおいては患者自身による意思決定が重要です。Aさんとは母国語でコミュニケーションすることが最も望ましく、医療通訳者について情報提供することが適切です。治療の説明は対面で行うことが原則であり、夫だけでなくAさん自身にも説明が必要です。守秘義務の観点からも電話では不適切です。なお、日本語を話せても娘は12歳の児童であり、母親の癌治療をめぐって通訳を務めるのは心理的負担が大きいでしょう。また、治療内容などに関する医学的な専門用語を正確に訳すことにも困難が予想され、娘に通訳を依頼することは適切ではありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第119問

Aさん(37歳、女性)は、アジアの出身で1カ月前に日本人の夫(40歳)と娘(12歳)とともに日本に移住した。母国語以外に簡単な言葉であれば日本語と英語は理解できる。Aさんは、胸のしこりに気付き1週前に受診し、検査の結果、乳癌(breast cancer)と診断された。今後の治療について説明を受けるため外来を受診する予定である。夫から「仕事が忙しく説明に立ち会えない。妻は日本語が上手く話せないがどうしたらいいですか」と電話があった。 術前に、術後のAさんの苦痛の程度を確認する方法について説明をすることになった。 苦痛の程度を確認する方法として最も適切なのはどれか。

-

1.日本語を覚えてもらう。

-

2.母国語と日本語の対応表を準備する。

-

3.ナースコールの利用方法を説明する。

-

4.まばたきをしてもらうことを説明する。

- 解答・解説

-

術後の苦痛を伝えるために短期間で新たな言語を習得しなくてはならないのであれば、患者のストレスは増大します。母国語と日本語の対応表を用いれば、苦痛の程度をめぐって患者と医療従事者の間で正確な意思疎通や相互理解が容易になります。事前に対応表を準備することが最も適切です。Aさんは言語や動作によるコミュニケーションが十分に可能であるため、情報量の少ないまばたきという手段を使う必要はありません。なお、ナースコールの利用方法は、設問の時点より前に説明しておく必要があります。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第120問

Aさん(37歳、女性)は、アジアの出身で1カ月前に日本人の夫(40歳)と娘(12歳)とともに日本に移住した。母国語以外に簡単な言葉であれば日本語と英語は理解できる。Aさんは、胸のしこりに気付き1週前に受診し、検査の結果、乳癌(breast cancer)と診断された。今後の治療について説明を受けるため外来を受診する予定である。夫から「仕事が忙しく説明に立ち会えない。妻は日本語が上手く話せないがどうしたらいいですか」と電話があった。 入院初日。Aさんの同室の患者から、Aさんが使用している香水の香りが強く気分が悪くなるので何とかして欲しいという訴えがあった。病棟では香水の使用を禁止している。看護師が香水の使用をやめるように説明すると、Aさんは医師から何も言われていないと話した。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.個室の利用を勧める。

-

2.同室の患者を説得する。

-

3.禁止されている理由を説明する。

-

4.医師の許可があればよいと説明する。

- 解答・解説

-

疾患や薬剤の影響で、花の香りでさえ負担に感じる敏感な患者が存在することなど、禁止理由を具体的に説明し、Aさんが納得できる解決策を話し合うことが適切です。Aさんが病院のルールを理解して協力し、入院生活に適応できるよう援助することが望まれます。なお、Aさんは個室利用を希望しているわけではないので、その利用を勧めることは不適切です。治療上の必要性がないにもかかわらず差額ベッド代を負担させることになるうえ、病棟で香水の使用を禁止している以上、個室を利用しても根本的な問題の解決にはなりません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]