2015年度(第105回)

看護師国家試験 過去問・解答 午後

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]

午後

-

第1問

日本の平成25年(2013年)における男性の平均寿命はどれか。

-

1.70.21年

-

2.75.21年

-

3.80.21年

-

4.85.21年

- 解答・解説

-

平均余命は、ある年齢に達している人がその後に何年生きられるかという期待値です。平均寿命は、0歳における平均余命です。まずは両者を混同しないようにしましょう。平均寿命は、すべての年齢の死亡状況を集約・反映したものとなることから、国の保健福祉水準を示す総合的な指標として、政策判断などの参考とされています。日本の平成25年(2013年)における平均寿命は、男性80.21年、女性86.61年であり、どちらも前年を上回りました。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第2問

日本の平成24年(2012年)の国民健康・栄養調査における男性の喫煙習慣者の割合はどれか。

-

1.14.1%

-

2.34.1%

-

3.54.1%

-

4.74.1%

- 解答・解説

-

「国民健康・栄養調査」は、国民の身体状況、栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにして、健康増進の総合的な推進を図る基礎資料とするため、毎年実施されています。平成24年(2012年)における喫煙習慣者の割合は、全体で20.7%でした。性別にみると、男性は34.1%、女性は9.0%でした。近年、喫煙率は男女ともに低下していますが、特に男性における低下が著しくなっています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第3問

地球温暖化をもたらす温室効果ガスはどれか。

-

1.酸 素

-

2.水 素

-

3.窒 素

-

4.二酸化炭素

- 解答・解説

-

温室効果ガスとは、赤外線を吸収する性質のある気体の総称であり、二酸化炭素、フロン、メタンなどがあります。大量の温室効果ガスが大気中に存在すると、地表面からの熱をいったん吸収し、その熱の一部を地表に向けて放射することで、地球を包む毛布のように熱を閉じ込めて温室効果をもたらします。人間が出す温室効果ガスの中で最も多いのは、化石燃料(ガソリンや石炭など)の燃焼や森林破壊に伴う二酸化炭素であることが知られています。二酸化炭素排出量の増加と世界平均地上気温の上昇は、おおむね比例関係にあるとされています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第4問

終末期に自分がどのような医療を受けたいかをあらかじめ文書で示しておくのはどれか。

-

1.アドヒアランス

-

2.リビングウィル

-

3.セカンドオピニオン

-

4.インフォームド・コンセント

- 解答・解説

-

1.(×)アドヒアランスは、患者が自ら積極的に必要な治療を受け入れ、その治療方針を遵守することです。医療従事者からの指示の遵守を意味するコンプライアンスが受動的であるのに対して、アドヒアランスは患者が主体的に関わる点に違いがあります。

2.(○)リビングウィルは、意識や判断能力が保たれている段階において、終末期を迎えた際の医療の選択(延命治療など)に関して事前に意思表示しておくこと、あるいはその意思表示を記録した書面のことです。

3.(×)セカンドオピニオンは、診断や治療方針に関して、現在の主治医以外の医師の意見を求めることです。

4.(×)インフォームド・コンセントは、病状や治療内容などに関する正確な情報提供がなされ、それを患者が正しく理解した上で、自身の意思で治療方針を選択することです。

第5問

医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。

-

1.静脈内注射

-

2.診断書の交付

-

3.末梢静脈路の確保

-

4.人工呼吸器の設定の変更

- 解答・解説

-

医師法第17条において「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。ここでいう「医業」とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことを指します。診断書の交付は医行為であため、医師の指示があったとしても看護師が行うことはできません。静脈内注射、末梢静脈路の確保、人工呼吸器の設定の変更などは、診療の補助行為に含まれるため、医師の具体的な指示の下で看護師が行うことのできる業務です。看護師が行う診療の補助行為については、保健師助産師看護師法第5条で言及されています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第6問

学童期の正常な脈拍数はどれか。

-

1.50~70/分

-

2.80~100/分

-

3.110~130/分

-

4.140~160/分

- 解答・解説

-

正常な脈拍数の目安は、胎児期で140~160/分、新生児期で120~140/分、乳児期で110~130/分、幼児期で100~110/分、学童期(6~12歳)で80~100/分とされます。発熱、脱水、貧血、低酸素血症などがあれば脈拍数は増加し、低体温、頭蓋内圧亢進などがあれば低下します。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第7問

加齢に伴い老年期に上昇するのはどれか。

-

1.腎血流量

-

2.最大換気量

-

3.空腹時血糖

-

4.神経伝導速度

- 解答・解説

-

1.(×)腎臓は血流量の豊富な臓器の一つであり、心拍出量の約2~3割の血液が供給されています。加齢に伴って腎内の血管系の狭小化や閉塞が起こるため、腎血流量は低下します。

2.(×)加齢に伴って換気に関与する横隔膜や肋間筋が衰えるなどするため、最大換気量は低下します。

3.(○)加齢に伴ってインスリン分泌量が低下するとともに、インスリン感受性も低下することにより、空腹時血糖は上昇します。

4.(×)加齢に伴って神経伝達物質が減少するため、神経伝達速度は低下します。

第8問

医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。 [ ]に入るのはどれか。

-

1.16

-

2.17

-

3.18

-

4.19

- 解答・解説

-

医療法第1条の5第2項において、「『診療所』とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と規定されています。近年、有床診療所の数は減少の一途をたどっていますが、地域包括ケアシステムを維持・強化する観点からは望ましいとはいえず、経営を下支えする施策が必要とされています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第9問

介護支援専門員が行うのはどれか。

-

1.通所介護の提供

-

2.福祉用具の貸与

-

3.短期入所生活介護の提供

-

4.居宅サービス計画の立案

- 解答・解説

-

1.(×)通所介護(デイサービス)では、その施設の介護福祉士によるケアや、理学療法士による機能訓練指導員などが提供されます。

2.(×)福祉用具の貸与は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画に基づいて、福祉用具貸与事業者が行います。福祉用具の選定などに関して専門知識に基づいた助言を行う福祉用具専門相談員という公的資格者も存在します。

3.(×)短期入所生活介護(ショートステイ)では、その施設の介護福祉士によるケアや、理学療法士による機能訓練指導員などが提供されます。

4.(○)介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ケアマネジメント業務の一環として、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。

第10問

成人の膀胱の平均容量はどれか。

-

1.100mL

-

2.500mL

-

3.1,000mL

-

4.1,500mL

- 解答・解説

-

膀胱は骨盤腔内にある袋状の臓器で、下腹部中央の恥骨後方に位置し、畜尿機能と排尿機能の2つの役割を担っています。成人の膀胱の平均容量は300~500mL程度で、尿が150~250mL程度蓄積されると尿意を感じます。男女で膀胱容量に大きな差はありません。尿は腎臓で1分間に約1mL、1日で1~1.5L程度作られ、尿管を通過し、膀胱を経由して尿道から排出されます。成人の排尿回数は1日平均5~6回であり、8回以上になると頻尿とされます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第11問

不随意筋はどれか。

-

1.心 筋

-

2.僧帽筋

-

3.大殿筋

-

4.ヒラメ筋

- 解答・解説

-

不随意筋は、自分の意志で動かそうとしても動かすことのできない筋肉で、主に自律神経によりコントロールされています。心臓の心筋、消化管や血管壁、肝臓や腎臓など多くの内臓にある内臓筋は不随意筋です。内臓筋の多くは平滑筋ですが、心筋は横紋筋に属しています。他の選択肢の僧帽筋、大殿筋、ヒラメ筋はすべて骨格筋であり、大部分の骨格筋は自分の意志で動かすことのできる随意筋です。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第12問

特定の抗原となる物質によって生じるアレルギー反応で引き起こされるショックはどれか。

-

1.心原性ショック

-

2.出血性ショック

-

3.神経原性ショック

-

4.アナフィラキシーショック

- 解答・解説

-

1.(×)心原性ショックは、心臓自体の機能低下により心拍出量が減少することで起こります。心筋梗塞や重症不整脈などが原因となります。

2.(×)出血性ショック(循環血液量減少性ショック)は、大量出血により急速に血液が体内から失われることで起こります。外傷や手術、消化管出血などが原因となります。

3.(×)神経原性ショックは血液分布異常性ショックの一つで、循環調節に関わる神経系が障害され、副交感神経優位となる結果として生じる徐脈や末梢血管拡張により起こります。脊髄損傷などが原因となります。

4.(○)アナフィラキシーショックは血液分布異常性ショックの一つで、IgE抗体が関与するI型アレルギー反応が全身に生じ、急激な呼吸困難や循環不全をきたし、時には生命に危険を及ぼします。わが国でも、毎年数十人がアナフィラキシーショックにより死亡しています。

第13問

咳嗽が起こりやすいのはどれか。

-

1.右心不全(right heart failure)

-

2.左心不全(left heart failure)

-

3.心筋梗塞(myocardial infarction)

-

4.肺梗塞(pulmonary infarction)

- 解答・解説

-

1.(×)右心不全は、右室のポンプ機能が低下して肝臓や末梢循環系にうっ血が生じた状態であり、四肢の浮腫、肝腫大、胸水、腹水などが生じます。

2.(○)左心不全は、左室のポンプ機能が低下して全身に十分な血液が送り出せない状態です。そのため、肺静脈にうっ血が生じ、肺水腫や肺うっ血をきたします。症状の一つとして咳嗽がみられますが、これは肺毛細血管圧が上昇して気道に漏出した水分が咳中枢を刺激するためです。

3.(×)心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態となり、局所的に壊死した状態です。血圧低下や意識低下などが生じ、重症になるとショック状態に陥ります。

4.(×)肺梗塞は、末梢肺動脈が閉塞し、肺組織への血流が遮断されて壊死が起こった状態です。胸痛、呼吸困難、血痰などが生じ、ショック状態に陥る可能性もあります。

第14問

浮腫が生じやすいのはどれか。

-

1.甲状腺機能亢進症(hyperthyroidism)

-

2.過剰な運動

-

3.低栄養

-

4.熱中症(heatillness)

- 解答・解説

-

1.(×)甲状腺機能亢進症では、基礎代謝が上昇するため、浮腫は出現しません。

2.(×)過剰な運動により上昇するのは、血液中の乳酸濃度です。脱水傾向にあるため、浮腫は出現しません。

3.(○)浮腫は、細胞外液(間質液)が何らかの原因で異常に増加している状態です。低栄養により血漿膠質浸透圧を維持する蛋白質(アルブミン)が低下すると、血管内の水分が血管外へ移動し、その再吸収が行われにくくなります。その結果、浮腫が生じます。低アルブミン血症、腎不全、うっ血性心不全、リンパ管閉塞、炎症などは浮腫の原因となります。

4.(×)熱中症では、脱水をきたしているため、浮腫は出現しません。

第15問

貧血(anemia)の診断に用いられるのはどれか。

-

1.血糖値

-

2.尿酸値

-

3.C反応性蛋白値

-

4.ヘモグロビン濃度

- 解答・解説

-

1.(×)血糖値は、糖尿病の診断に用いられます。空腹時血糖値の基準範囲は70mg/dL以上110mg/dL未満です。

2.(×)尿酸値は、高尿酸血症の診断に用いられます。基準値は7.0mg/dL以下で、尿酸値の高い状態が長期間持続すると痛風発作が生じます。

3.(×)C反応性蛋白(CRP)は、体内の炎症や組織破壊を受けて増加するため、炎症反応の指標となります。基準値は0.3mg/dL以下です。

4.(○)ヘモグロビンは、赤血球中の酸素を運搬する色素蛋白です。ヘモグロビン濃度は、貧血の診断に用いられる重要な指標となります。成人男性では13g/dL以下、成人女性では12g/dL以下で貧血と診断されます。

-

-

第16問

C型慢性肝炎(chronic hepatitis C)に使用するのはどれか。

-

1.ドパミン

-

2.インスリン

-

3.リドカイン

-

4.インターフェロン

- 解答・解説

-

1.(×)ドパミンは中枢神経系の神経伝達物質であり、β1受容体を刺激して心筋の収縮力を高めるため、心不全の治療などに用いられます。

2.(×)インスリンは、膵臓に存在するランゲルハンス島のβ細胞から分泌され、血糖値を下げる働きがあるホルモンです。糖尿病の治療に用いられます。

3.(×)リドカインは代表的な局所麻酔薬であり、抗不整脈薬としても用いられます。

4.(○)インターフェロンは、体内で生成されるサイトカインの一種であり、ウイルスや腫瘍の増殖を抑える働きがあります。B型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎、腎臓癌、白血病、骨髄腫の治療などに用いられます。インターフェロン製剤のほか、インターフェロンにペグという物質を結合させて血中濃度を維持しやすくしたペグインターフェロン製剤があります。

第17問

カルシウム拮抗薬の服用時に避けた方がよい食品はどれか。

-

1.納 豆

-

2.牛 乳

-

3.わかめ

-

4.グレープフルーツ

- 解答・解説

-

グレープフルーツに含まれるフラノクマリンという成分は、カルシウム拮抗薬が代謝を受けるシトクロムP450という酵素の作用を阻害することが知られています。そのため、カルシウム拮抗薬とグレープフルーツを一緒に摂取すると、カルシウム拮抗薬の血中濃度が上昇して薬効が増強され、血圧が下がりすぎるおそれがあります。柑橘類の文旦(ぶんたん)、八朔(はっさく)、スウィーティーなども同様の相互作用をもたらすとされます。選択肢1~3の納豆や牛乳、わかめでは、このような相互作用はみられません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第18問

患者の洗髪の介助方法で適切なのはどれか。

-

1.脱脂綿で耳栓をする。

-

2.43~44℃の湯をかける。

-

3.指の腹を使って洗う。

-

4.強い振動を加えて洗う。

- 解答・解説

-

1.(×)脱脂綿は吸水性に優れるため、耳腔内に水分を侵入させるリスクとなります。洗髪時に耳栓が必要な場合は、脱脂綿に精製する前の油脂分を含んだ青梅綿を使用します。

2.(×)43~44℃では、交感神経を刺激するため不適切です。好みには個人差があるものの、38~41℃の湯を用いることが一般的です。

3.(○)爪で頭皮に傷を付けると、病原菌が侵入して感染の原因となるおそれがあります。指の腹を使って愛護的に洗うことが適切です。

4.(×)強い振動は、頭部や頸部に負担や刺激を与える可能性があります。できるだけ振動を与えず、患者に力加減を確認しながら洗うことが適切です。

第19問

全身清拭時、洗面器に準備する湯の温度で適切なのはどれか。

-

1.20~25℃

-

2.30~35℃

-

3.40~45℃

-

4.50~55℃

- 解答・解説

-

40~45℃のタオルで全身清拭を行うと、温熱刺激により副交感神経が刺激され、患者は心地良さを感じることができます。タオルは実際に拭くまでの準備段階で温度が下がるため、洗面器には50~55℃の湯を入れておくといいでしょう。洗面器に用意した湯の温度が低すぎると、患者に寒冷刺激や不快感を与えるだけでなく、交感神経優位となって血圧や心拍に影響するおそれもあります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第20問

スタンダードプリコーションの対象はどれか。

-

1.汗

-

2.爪

-

3.唾 液

-

4.頭 髪

- 解答・解説

-

スタンダードプリコーションとは、患者と医療従事者を感染事故のリスクから守るための標準予防策です。感染症の有無を問わず、すべての人が伝播する病原微生物を保有していることを前提として考え、手指衛生の実施や個人防護具の使用などの感染予防策を徹底します。対象となるのは、患者の血液、汗以外の体液(唾液、鼻汁、喀痰、尿、便、腹水、胸水など)、傷のある皮膚や粘膜で、これらすべてを感染性があるものとして扱います。スタンダードプリコーションでは感染予防が不十分な場合は、感染経路別予防策を追加します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第21問

経鼻経管栄養法の体位で適切なのはどれか。

-

1.Fowler〈ファウラー〉位

-

2.仰臥位

-

3.腹臥位

-

4.側臥位

- 解答・解説

-

経鼻経管栄養法では、噴門の奥までカテーテルを挿入するため、逆流防止弁の機能が働きません。栄養剤が逆流して誤嚥した場合は、誤嚥性肺炎や逆流性食道炎を引き起こすおそれがあります。そのため、経鼻経管栄養時には患者の体位にも留意する必要があり、上半身を起こしたファウラー位(半座位)にすることが適切です。栄養剤注入後も、30分程度はファウラー位を保ったままにしておきます。仰臥位や腹臥位、側臥位では、注入した栄養剤が逆流するおそれがあるため、経鼻経管栄養時には不適切な体位となります。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第22問

成人用輸液セット1mL当たりの滴下数はどれか。

-

1.20滴

-

2.40滴

-

3.60滴

-

4.80滴

- 解答・解説

-

現在、輸液セットは国際標準化機構(ISO)規格により、1mL当たり20滴と60滴の2種類に統一されています。成人用輸液セット1mL当たりの滴下数は20滴、小児用輸液セットでは60滴で、小児では成人よりも1滴当たりの輸液量が少なくなっています。1分間当たりの滴下数は「指示輸液総量(mL)÷指示輸液時間(分)×輸液セット1mL当たりの滴下数(滴)」で計算することができます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第23問

ゴム製湯たんぽに入れる湯の温度で適切なのはどれか。

-

1.40℃程度

-

2.60℃程度

-

3.80℃程度

-

4.100℃程度

- 解答・解説

-

湯たんぽには、ゴム製のほか、金属製、プラスチック製、陶器製などがあり、それぞれの材質の耐熱性質や熱伝導性により推奨される湯の温度が異なることに留意する必要があります。ゴム製湯たんぽでは、湯の温度は60℃程度が適切です。湯量は1/2~2/3程度とし、熱で膨張した空気により湯たんぽが膨らむことを防ぐため、空気を抜いてから栓をします。また、低温やけど予防のため、通常は皮膚から10cm程度離して使用します。金属製またはプラスチック製の場合は、ゴム製のものよりやや高い温度(70~80℃程度)の湯を入れます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第24問

鼻腔内の吸引で正しいのはどれか。

-

1.無菌操作で行う。

-

2.吸引圧をかけた状態で吸引チューブを挿入する。

-

3.鼻翼から一定の距離で固定して吸引する。

-

4.吸引チューブを回転させながら吸引する。

- 解答・解説

-

1.(×)鼻腔内は無菌ではないため、無菌操作の必要はありません。気管内吸引の場合は、無菌操作が必要です。

2.(×)吸引チューブは吸引圧をかけない状態で挿入し、目的の部位まで達したら、閉塞を開放して吸引圧をかけ、吸引を開始します。

3.(×)挿入する長さは一定ですが、挿入後は吸引チューブを固定せず、引き抜きながら吸引を行います。

4.(○)吸引チューブをゆっくりと左右に回転させ、引き抜きながら分泌物を吸引します。鼻腔内に陰圧をかけることで吸引するため、不快感や苦痛が必然的に伴うことからも、適切な操作や声かけなどの細やかな配慮が必要になります。

第25問

母乳栄養で不足しやすいのはどれか。

-

1.ビタミンA

-

2.ビタミンB

-

3.ビタミンC

-

4.ビタミンE

-

5.ビタミンK

- 解答・解説

-

ビタミンKは、出血を抑える凝固因子プロトロンビンを産生するために必要です。生後6か月ごろまでの乳児は凝固因子が少ない上に、ビタミンKは胎盤を通過しにくく、母乳含有量も少ないことから、特に母乳栄養児ではビタミンK欠乏性出血症が起こりやすくなります。現在では、ビタミンK欠乏性出血症を予防するため、出生時と生後1週間、生後1か月(健診時)の計3回、ビタミンKの経口投与が行われています。なお、ビタミンA・B・C・Eは、母乳に必要量が含まれています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(○)、となります。

第26問

耳の感覚器と刺激との組合せで正しいのはどれか。

-

1.蝸牛管―頭部の回転

-

2.球形嚢―頭部の傾き

-

3.半規管―鼓膜の振動

-

4.卵形嚢―骨の振動

- 解答・解説

-

1.(×)蝸牛管は音の振動を感知する器官で、聴覚に関与しています。頭部の回転などの平衡覚には関与していません。

2.(○)球形嚢は、直線加速度(垂直方向)の受容器である耳石器です。耳石の動きで頭部の傾きを感知します。

3.(×)半規管は回転角加速度の受容器であり、姿勢や頭位(特に頭部の回転)、視線の方向などを感知します。鼓膜の振動などの聴覚には関与していません。

4.(×)卵形嚢は、直線加速度(前後・左右方向)の受容器である耳石器です。耳石の動きで頭部の傾きを感知します。骨振動などの聴覚には関与していません。

第27問

血液型で正しいのはどれか。

-

1.日本人の15%はRh(-)である。

-

2.A型のヒトの血漿には抗B抗体がある。

-

3.B型のヒトの赤血球膜表面にはA抗原がある。

-

4.Coombs〈クームス〉試験でABO式の血液型の判定を行う。

- 解答・解説

-

1.(×)Rh式血液型は、赤血球膜の抗原による分類法です。白色人種ではRh(-)の割合が約15%ですが、日本人では約0.5%にとどまります。

2.(○)A型では、赤血球表面にA抗原、血漿に抗B抗体が存在します。したがって、A型の血液とB型の血液が混合すると、抗原抗体反応により血液が凝固したり、赤血球の破壊(溶血)を起こしたりします。

3.(×)B型では、赤血球表面にB抗原、血漿に抗A抗体が存在します。

4.(×)クームス試験は、赤血球表面での不規則抗体の有無を調べる検査です。自己免疫性溶血性貧血やRh式血液型不適合の検査に用いられます。

第28問

胃酸の分泌を抑制するのはどれか。

-

1.アセチルコリン

-

2.ガストリン

-

3.セクレチン

-

4.ヒスタミン

- 解答・解説

-

1.(×)アセチルコリンは代表的な神経伝達物質であり、副交感神経(迷走神経)末端から放出され、胃酸や唾液など消化液の分泌を促進します。

2.(×)ガストリンは、胃幽門腺や十二指腸のG細胞から分泌されるホルモンで、胃酸の分泌を促進します。

3.(○)セクレチンは、十二指腸壁のS細胞から分泌される消化管ホルモンです。塩基性の十二指腸内に胃酸を含んだ胃内容物が流入した際、膵液の分泌を促進し、胃酸の分泌を抑制することで、pHを調節します。

4.(×)ヒスタミンは、胃粘膜の腸クロム親和性様細胞から分泌されます。G細胞からのガストリン刺激により誘導され、壁細胞からの胃酸分泌を促進します。

第29問

腎臓について正しいのはどれか。

-

1.腹腔内にある。

-

2.左右の腎臓は同じ高さにある。

-

3.腎静脈は下大静脈に合流する。

-

4.腎動脈は腹腔動脈から分かれる。

- 解答・解説

-

1.(×)腎臓は、腹膜外腔(後腹膜)に位置しています。

2.(×)右腎は、上方に肝臓(肝右葉)が存在するため押し下げられ、左腎よりも約2cm低い位置にあります。

3.(○)腎静脈は、腎臓と下大静脈をつなぐ静脈であり、左右とも下大静脈に合流します。腎静脈の血栓性閉塞である腎静脈血栓症は、急性腎不全や慢性腎臓病を引き起こします。

4.(×)腎動脈は、腹大動脈の左右側壁から分岐し、腎門部で腎臓に入ります。血栓塞栓症や動脈硬化などで腎動脈が狭窄・閉塞すると、血圧が上昇し、急性・慢性の腎臓病を引き起こします。

第30問

アポトーシスで正しいのはどれか。

-

1.群発的に発現する。

-

2.壊死のことである。

-

3.炎症反応が関与する。

-

4.プログラムされた細胞死である。

- 解答・解説

-

細胞死は、アポトーシスとネクローシスの大きく2つに分類されます。

1.(×)特定期間での群発的な発現はみられません。

2.(×)細胞壊死は、ネクローシスのことです。アポトーシスは瘢痕を残しませんが、ネクローシスでは周囲の細胞に影響して変性をもたらし、瘢痕を残します。

3.(×)マクロファージに速やかに貧食・消化されるため、炎症反応は関与しません。

4.(○)アポトーシスは遺伝子にあらかじめプログラムされたものであり、生体の恒常性を維持するための積極的・機能的な細胞死だといえます。オタマジャクシがカエルに成長する過程で尻尾が消失するのは、アポトーシスの代表例です。

-

-

第31問

感染性因子とその構成成分の組合せで正しいのはどれか。

-

1.細 菌―核 膜

-

2.真 菌―細胞壁

-

3.プリオン―核 酸

-

4.ウイルス―細胞膜

- 解答・解説

-

1.(×)細菌は、核膜を持たないことから原核生物と呼ばれます。

2.(○)真菌は、DNAなどの遺伝情報を包み込む核膜を持ちます。動物と同じ真核生物で細胞の構造もよく似ていますが、真菌の細胞には細胞壁がある点で動物とは異なります。

3.(×)プリオンは、蛋白質から成る感染性因子であり、核酸は含まれていません。プリオンの異常型は、狂牛病やクロイツフェルト・ヤコブ病などの疾患に関与することで知られています。

4.(×)ウイルスは、核酸(DNAかRNAのどちらか一方)の周りを蛋白質の殻(カプシド)で覆った構造となっています。より複雑に進化したウイルスでは、さらにエンベロープと呼ばれる膜を持つこともあります。

第32問

日本の世帯構造の平成元年(1989年)から25年間の変化で正しいのはどれか。

-

1.単独世帯数は増加している。

-

2.平均世帯人数は増加している。

-

3.ひとり親と未婚の子のみの世帯数は2倍になっている。

-

4.65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は2倍になっている。

- 解答・解説

-

1.(○)単独世帯数は、786万6000世帯から1328万5000世帯へと増加しています。

2.(×)平均世帯人数は、3.10人から2.51人へと減少しています。

3.(×)ひとり親と未婚の子のみの世帯数は、198万5000世帯から362万1000世帯へと増加しています。増加傾向にはありますが、2倍までには達していません。

4.(×)65歳以上の者のいる夫婦のみの世帯数は、225万7000世帯から697万4000世帯へと増加しています。急激な増加で3倍以上になっています。

第33問

食品衛生法に定められていないのはどれか。

-

1.残留農薬の規制

-

2.食品添加物の規制

-

3.食品安全委員会の設置

-

4.ポジティブリスト制度の導入

- 解答・解説

-

1.(×)食品衛生法により、残留農薬が規制されています。

2.(×)食品衛生法により、食品添加物が規制されています。

3.(○)食品安全委員会の設置は、2003年(平成15年)に制定された食品安全基本法に定められています。食品安全委員会は内閣府に置かれています。

4.(×)ポジティブリスト制度は、農薬などが一定量以上残留する食品の流通を原則禁止する制度で、2003年(平成15年)に導入されました。

第34問

がん対策基本法で定められているのはどれか。

-

1.受動喫煙のない職場を実現する。

-

2.がんによる死亡者の減少を目標とする。

-

3.都道府県がん対策推進計画を策定する。

-

4.がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。

- 解答・解説

-

がん対策基本法は、がん対策の基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師、事業主などの責務を明らかにし、がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、2007年に施行されました。

1.(×)受動喫煙のない職場の実現は、がん対策推進基本計画の個別目標とされています。

2.(×)がんによる死亡者の減少は、がん対策推進基本計画の全体目標とされています。。

3.(○)都道府県がん対策推進計画の策定は、がん対策基本法第11条に規定されています。がん対策基本法では、国が設置するがん対策推進協議会の意見を聴取して策定したがん対策推進基本計画をもとに、各地域でのがん医療提供の状況を踏まえ、都道府県がん対策推進計画を策定することとしています。

4.(×)がんと診断されたときからの緩和ケア推進は、がん対策推進基本計画で重点的に取り組むべき課題とされています。

第35問

患者と看護師との協働について適切なのはどれか。

-

1.患者が目標達成できるよう支援する。

-

2.治療に関する情報は看護師が占有する。

-

3.看護計画は看護師の視点を中心に立案する。

-

4.ケアは看護師の業務予定に基づき実施する。

- 解答・解説

-

1.(○)看護師は、患者の意思や自己決定を尊重し、患者自身が療養の主体となって目標を達成できるよう支援します。

2.(×)治療に関する情報は患者と共有し、患者が自身に関する情報を正しく理解できるよう支援します。

3.(×)看護計画は、患者の希望や意向を尊重し、患者に適した計画となるよう立案します。

4.(×)看護師の業務予定など医療従事者側の都合ではなく、患者の心身の準備状態が整ったタイミングでケアを実施することが適切です。

第36問

Aさん(56歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症のためにリハビリテーションをしている。食事中に箸がうまく使えずイライラしている。 この状況で看護師が最も連携すべき専門職はどれか。

-

1.精神保健福祉士

-

2.社会福祉士

-

3.理学療法士

-

4.作業療法士

- 解答・解説

-

1.(×)精神保健福祉士は、精神障害者に特化して援助を行う専門職です。

2.(×)社会福祉士は、介護が必要な高齢者や障害者に対して、相談、助言、指導、関係者間の調整などの援助を行う専門職です。直接的なケアに関して連携すべき専門職とはいえません。

3.(×)理学療法士が行う脳梗塞のリハビリテーションでは、基本的動作(座る、立つ、歩くなど)の機能回復を支援します。

4.(○)理学療法に加えて作業療法を行うことで、日常生活を送る上で必要な機能(指を動かす、箸やスプーンを使って食事をするなど)の回復を支援します。設問の状況で最も看護師が連携すべきなのは、作業療法士です。

第37問

Aさん(80歳、女性)は、肺炎(pneumonia)で入院して持続点滴中である。消灯時、訪室すると「体がだるくて眠れない」と訴えている。 Aさんへの入眠に向けた援助で最も適切なのはどれか。

-

1.テレビをつける。

-

2.足浴を実施する。

-

3.そのまま様子をみる。

-

4.睡眠薬を処方してもらう。

- 解答・解説

-

1.(×)テレビ番組を観ることで気分転換は図れるかもしれませんが、交感神経を活発化させやすく、入眠に向けた援助になりません。また、消灯後にテレビをつけること自体、不適切です。

2.(○)体がだるくて眠れないという訴えであり、肺炎の症状に加えて、環境変化によるストレス、病気や治療に対する不安が影響していることが考えられます。足浴にはリラクセーション効果があり、血液循環を促して副交感神経を優位にするため、入眠に対する援助として最も適切です。

3.(×)様子をみるだけでは入眠の援助にならず、Aさんの不安や不快感も軽減されません。

4.(×)不眠が継続する場合は睡眠薬の処方も検討されますが、第一選択とはなりません。

第38問

ベッド上での排便の介助時に使用した手袋を手から取り外すタイミングで適切なのはどれか。

-

1.肛門周囲の便を拭き取った後

-

2.排便後の患者の寝衣を整えた後

-

3.ベッド周囲のカーテンを開けた後

-

4.使用した物品を汚物処理室で片づけた後

- 解答・解説

-

1.(○)肛門周囲の便を拭き取った後は、汚染される可能性がなくなるため、手袋をしている必要はありません。汚染されている表面に触れないよう注意して手袋を取り外し、感染性廃棄物として廃棄します。

2.(×)患者の寝衣が汚染される可能性があるため、使用した手袋を装着したまま患者に触れることは不適切です。

3.(×)ベッドの周囲やカーテンが汚染される可能性があります。

4.(×)汚物処理室までの経路すべてで汚染の可能性が広がります。使用した物品を片付ける際に必要であれば、新しい手袋を装着します。

第39問

臥床患者の安楽な体位への援助として適切なのはどれか。

-

1.同一体位を5時間程度保持する。

-

2.仰臥位では膝の下に枕を入れる。

-

3.側臥位では両腕を胸の前で組む。

-

4.腹臥位では下肢を挙上する。

- 解答・解説

-

1.(×)同一体位を長時間取っていると、血流が障害されるなどして褥瘡が発生するおそれがあります。体位変換は、基本的に2時間を超えない範囲で行います。

2.(○)仰臥位で膝の下に枕やクッションを入れると、股関節が10~15度外転位の良肢位となります。大腿部の緊張がほぐれ、腰への負担も軽減されるため、安楽な体位への援助として最も適切です。

3.(×)側臥位では、下側の腕が身体の下敷きにならないよう、肘を屈曲して手掌が顔の前にくるようにし、上側の腕も屈曲します。両腕を胸の前で組むのは、仰臥位から側臥位に体位変換する過程で行います。

4.(×)腹臥位で下肢を挙上すると、胸部と腹部が圧迫されてしまいます。

第40問

嚥下障害のある患者の食事の開始に適しているのはどれか。

-

1.白 湯

-

2.味噌汁

-

3.ゼリー

-

4.煮 魚

- 解答・解説

-

1.(×)白湯は完全な液体であり流動性が高いため、誤嚥のリスクが高まります。

2.(×)味噌汁では、液体と具材を同時に嚥下することになり、誤嚥しやすくなります。

3.(○)嚥下障害のある患者では、咀嚼や食塊形成の障害を補い、口腔内残留や誤嚥のリスクが低い食物が適しています。具体的には、密度が均一で適切な粘度を持ち、口腔や咽頭で変形しやすく、粘膜に付着しにくい性質が求められます。ゼリーやプリン、ムースなど、軟らかく均質で食塊になりやすい形状の食物から開始することが適切です。

4.(×)煮魚は食塊を形成しにくく、小骨が残されている可能性もあるため、嚥下障害のある患者の食事の開始には適していません。

第42問

不安の強い入院患者に対し問題中心の対処を促す方法で適切なのはどれか。

-

1.読書をして気分転換を促す。

-

2.原因に気付くように支援する。

-

3.平常な気持ちを保つように助言する。

-

4.家族に不満を聞いてもらうことを勧める。

- 解答・解説

-

ストレスに対する対処は、問題中心型コーピングと、情動中心型コーピングの大きく2つに分けられます。問題中心型コーピングは、ストレスを引き起こしている原因自体を変化させる根本的な対処方法です。情動中心型コーピングは、状況に対する考え方や感じ方を変化させて、ストレスによる不快な情動をコントロールする対処方法です。選択肢のうち問題中心型コーピングといえるのは、2の「原因に気付くように支援すること」です。不安の原因を明らかにすることで、解決するための方法を現実的に考えることができます。他の選択肢は、いずれも情動中心型コーピングです。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第43問

セルフケア行動を継続するための支援で適切なのはどれか。

-

1.看護師が患者の目標を設定する。

-

2.目標は達成が容易でない水準にする。

-

3.行動の習慣化が重要であることを伝える。

-

4.これまでの経験は忘れて新たな方法で取り組むよう促す。

- 解答・解説

-

1.(×)セルフケア行動の目標は、患者自身が設定する必要があります。看護師は、あくまで患者の目標設定やそれに基づいた行動を支えるサポート役です。

2.(×)目標は達成が容易な水準に設定します。実現可能な目標を設定し、それを段階的にクリアしていくことでセルフケア行動が促進され、習慣化も望めるようになります。

3.(○)セルフケア行動を継続するためには、日常生活における行動の習慣化が重要です。

4.(×)経験に基づいた強みや、本来持っている能力を生かした方法で取り組むよう促します。成人の指導においては、培ってきた経験を生かすことがセルフケアの取り組みを容易にし、QOLの低下も招かないといわれています。

第44問

Aさん(43歳、男性)は、胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療が行われている。 翌日実施した血液検査の項目でAさんに生じている合併症を判断できるのはどれか。

-

1.アミラーゼ

-

2.アルブミン

-

3.クレアチニン

-

4.クレアチンキナーゼ

- 解答・解説

-

1.(○)内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉検査では、口から十二指腸まで内視鏡を挿入し、そこから膵管や胆管膵管へカテーテルを通して造影剤を注入します。設問の患者は、心窩部痛が出現し、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療が行われていることから、検査の合併症として急性膵炎を発症したことが考えられます。膵炎の診断には、血液検査でアミラーゼ値の上昇を確認します。

2.(×)肝機能低下により、アルブミンが低下します。

3.(×)腎機能低下により、クレアチニンが高値となります。

4.(×)心筋障害や筋疾患などでは、クレアチンキナーゼが高値となります。

第45問

維持血液透析中の看護で適切なのはどれか。

-

1.シャント肢を抑制する。

-

2.室温を18℃に設定する。

-

3.筋肉のけいれんの出現に注意する。

-

4.患者が吐き気を感じたら座位にする。

- 解答・解説

-

1.(×)シャント肢を圧迫すると血流が低下し、狭窄や閉塞のリスクが高まります。

2.(×)室温と血圧は密に関連しており、透析中は血液を体外で循環しているため、室温管理が重要です。適切な室温は季節によっても異なりますが、25~28℃に設定している例が多く、18℃では快適な室温としても低すぎます。

3.(○)血液透析を受ける場合(特に導入期)、細胞内外の浸透圧の不均衡が生じ、頭痛、悪心、筋肉の痙攣などをきたすことがあります。これを不均衡症候群と呼びます。

4.(×)不均衡症候群や血圧の低下により、吐き気を感じることがあります。血圧低下による吐き気は脳血流量の減少により出現するため、座位ではなく側臥位や下肢挙上とします。

-

-

第46問

Aさん(37歳、女性)は、月経異常で病院を受診し、糖尿病(diabetes mellitus)および高血圧症(hypertension)と診 断された。また、満月様顔貌や中心性肥満の身体所見がみられたため検査が行われ、ホルモン分泌異常と診断された。 原因となるホルモンを分泌している臓器はどれか。

-

1.副甲状腺

-

2.甲状腺

-

3.副 腎

-

4.卵 巣

- 解答・解説

-

1.(×)副甲状腺から分泌されるホルモンは、カルシウムの代謝調節に関与しています。

2.(×)甲状腺から分泌されるホルモンは、全身の代謝を活発にするため、糖尿病や高血圧症の原因となることがあります。ただし、この場合はるいそう(やせ)をきたすため、肥満とはなりません。

3.(○)糖尿病、高血圧症、満月様顔貌、中心性肥満などから、クッシング症候群であることが考えられます。クッシング症候群では、副腎皮質から糖質コルチコイドが過剰に分泌されます。

4.(×)卵巣から分泌されるホルモンは、エストロゲン(卵巣ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)などの女性ホルモンです。

第47問

日本の平成25年(2013年)の国民生活基礎調査において高齢者世帯の所得で、1世帯当たり平均所得金額の構成割合が最も高いのはどれか。

-

1.稼働所得

-

2.財産所得

-

3.公的年金・恩給

-

4.仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得

- 解答・解説

-

1.(×)稼働所得は、雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家庭内労働所得を合わせたものです。設問に関して、構成割合は18.0%であり、公的年金・恩給に次いで高くなっています。

2.(×)財産所得は、金銭や有価証券、土地、建物などの資産を所有・運用することで生まれる所得です。設問に関して、構成割合は7.2%です。

3.(○)設問に関して、公的年金・恩給の構成割合は68.5%であり、圧倒的に高くなっています。公的年金・恩給を受給している世帯の約7割では、公的年金・恩給が総所得に占める割合が80%以上であり、公的年金・恩給だけで暮らしている世帯は56.7%でした。なお、恩給とは、恩給法に基づき、官吏であった者が退職または死亡した場合に支給される金銭(年金方式または一時金方式)を指します。

4.(×)設問に関して、仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得の構成割合は5.4%です。

第48問

認知症(dementia)の高齢者に対するノーマライゼーションで正しいのはどれか。

-

1.散歩を勧める。

-

2.決められた服を着るよう勧める。

-

3.重度の場合は精神科病棟に入院を勧める。

-

4.食べこぼしのあるときに箸を使用しないよう勧める。

- 解答・解説

-

1.(○)ノーマライゼーションは、年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、誰もが平等に普通の生活を営めるような社会を実現させる考え方です。デンマークの社会運動家バンク・ミケルセンが提唱しました。認知症があっても自宅などに引きこもらず、散歩をして適度な運動を行い、リフレッシュが図れるよう勧めることは適切です。

2.(×)季節に合わせて、本人の趣味・嗜好に沿った衣服を選んで着用するよう勧めます。

3.(×)精神科での治療が必要な症状がみられないのであれば、重度の認知症であっても入院する必要はありません。

4.(×)食事が自立可能であれば、食べこぼしを減らせるように食事補助具(食べやすいように工夫された箸や食器類)の使用を勧めるといいでしょう。

第49問

Aさん(80歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)の治療のために入院した。Aさんは多弁であり「めがねをとってください」のことを「めとねをとってください」などと話す様子が観察される。 Aさんの症状で正しいのはどれか。

-

1.錯 語

-

2.感情失禁

-

3.喚語困難

-

4.運動性失語

- 解答・解説

-

1.(○)錯語には、「めがね」を「とけい」と言うように他の単語に言い間違える語性錯語と、「めがね」を「めとね」と言うように発音を間違える字性錯語があります。

2.(×)感情失禁(情動失禁)とは、ささいなきっかけで溢れ出した感情表現を自分の意志では止められず、感情コントロールができなくなった状態です。Aさんの症状には合致しません。

3.(×)喚語困難は、何か言おうとしても意図した言葉が出てこない状態であり、Aさんのように多弁にはなりません。

4.(×)運動性失語(ブローカ失語)では、聞いて理解する能力はあっても、うまく話すことができずに努力を要します。話し方はぎこちなくなり、Aさんのように多弁にはなりません。

第50問

便秘の原因となる加齢に伴う身体的変化で誤っているのはどれか。

-

1.大腸粘膜の萎縮

-

2.骨盤底筋群の筋力低下

-

3.直腸内圧の閾値の低下

-

4.大腸の内括約筋の緊張の低下

- 解答・解説

-

1.(×)加齢に伴って大腸粘膜が萎縮するため、絨毛による蠕動運動の機能が低下します。また、腸管は脆弱化し、腸壁の弾力性も失われます。

2.(×)加齢に伴って骨盤底筋群や腹筋の筋力低下が起こるため、腹圧が低下して排便障害につながります。

3.(○)直腸内圧の閾値が上昇するため、直腸に便が存在しても排便反射が起こらず、便意を感じにくくなって便秘につながります。

4.(×)内肛門括約筋の緊張が低下するため、直腸内に便が停滞しやすくなります。また、便意を伴わない漏出性便失禁がみられます。

第51問

Aさん(75歳、女性)は、終末期のがんの夫を自宅で介護している。Aさんと夫は自宅での看取りを希望している。 Aさんへのケアで最も適切なのはどれか。

-

1.臨死期に起こる身体徴候について説明しておく。

-

2.自宅で看取る意思が揺らぐことがないように支援する。

-

3.配偶者を亡くした家族の会への参加を生前から勧める。

-

4.夫が元気だったころの思い出を話題にしないように勧める。

- 解答・解説

-

1.(○)臨死期には身体にさまざまな変化が起こりますが、想定される身体徴候や経過について前もって説明しておくことで本人と家族の理解が深まり、不安も軽減することができます。

2.(×)自宅での看取りを希望していても、状況によっては意思が変わる可能性もあります。そのような変化も許容しながらの支援が望まれます。

3.(×)配偶者を亡くした家族の会への参加を、生前から勧めることはあり得ないでしょう。夫との残された時間を有意義に過ごせるよう支援します。

4.(×)夫が元気だったころの思い出を語り合うことで、夫への感謝や愛情、人生に対する満足感を再確認できます。こうした時間を共有することで、霊的苦痛(スピリチュアルペイン)が緩和される可能性があります。

第52問

乳児が1日に必要とする体重1kg当たりの水分量はどれか。

-

1.80mL

-

2.100mL

-

3.150mL

-

4.180mL

- 解答・解説

-

乳幼児の水分代謝の特徴としては、体重に占める体液の割合が高いこと、体表面積が大きく不感蒸泄が多くなることが挙げられます。そのため、1日に必要とする体重1kg当たりの水分量も、40~50mLで十分とされる成人に対して、乳児では120~150mLと多くなります(気温や湿度、体調などにも左右される)。なお、新生児では80~100mL/kg/日、幼児では100~120mL/kg/日、学童では60~80mL/kg/日が目安となります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第53問

日本の平成24年(2012年)における周産期死亡率(出産千対)について正しいのはどれか。

-

1.2.0

-

2.4.0

-

3.6.0

-

4.8.0

- 解答・解説

-

平成24年(2012年)における周産期死亡率(出産千対)は4.0で、前年よりも低下しています。これは諸外国と比較しても極めて低い率であり、わが国では安全な周産期医療の提供がなされているといえます。周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産と、生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものです。周産期死亡率は「周産期死亡数÷1年間の出生数(出生数+妊娠満22週以後の死産数)×1,000」で表されます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第54問

性的対象とその性的指向の分類との組合せで正しいのはどれか。

-

1.同 性―トランスセクシュアル

-

2.異 性―ヘテロセクシュアル

-

3.両 性―ホモセクシュアル

-

4.な し―バイセクシュアル

- 解答・解説

-

1.(×)同性に性的関心や欲求がある場合は、ホモセクシュアル(同性愛)と呼ばれます。トランスセクシュアル(性転換症)は性同一性障害の一つであり、体と心の性が異なるため、それを外科的手術により一致させることを望む人を指します。

2.(○)異性に性的関心や欲求がある場合は、ヘテロセクシュアル(異性愛)と呼ばれます。

3.(×)性的関心や欲求の対象が性別を問わない場合は、バイセクシュアル(両性愛)と呼ばれます。

4.(×)性的関心や欲求を抱かない場合はノンセクシュアル(非性愛)と呼ばれ、恋愛感情も性的欲求も抱かない場合はアセクシュアル(無性愛)と呼ばれます。

第55問

更年期障害(climacteric disorder)の女性にみられる特徴的な症状はどれか。

-

1.異常発汗

-

2.低血圧

-

3.妄 想

-

4.便 秘

- 解答・解説

-

1.(○)更年期障害の症状としては、ホットフラッシュ(のぼせ、ほてり)、異常発汗、睡眠障害、動悸、めまい、腰痛などがみられます。ホットフラッシュや異常発汗は、エストロゲン欠乏に伴う自律神経失調症状として典型的です。

2.(×)更年期(女性の場合は、おおむね45~55歳の十年間)には、血管壁の強度や弾力が低下し、そのことが高血圧のリスク因子となります。

3.(×)更年期障害の精神神経症状として倦怠感、不眠、不安、抑うつ、記銘力低下などがみられるため、これらに伴って妄想が生じる可能性はありますが、特徴的な症状とはいえません。

4.(×)更年期障害の消化器症状として食欲不振、便秘、下痢などがみられますが、特徴的な症状とはいえません。

第56問

産後うつ病(postpartum depression)について正しいのはどれか。

-

1.一過性に涙もろくなる。

-

2.スクリーニング調査票がある。

-

3.日本における発症頻度は約40%である。

-

4.産後10日ころまでに発症することが多い。

- 解答・解説

-

1.(×)産後3~10日以内に始まる一過性の抑うつ状態は、マタニティーブルーズと呼ばれます。急激なホルモンバランスの変化が原因で、情動の不安定、易疲労、集中力の低下、孤独感、絶望感などが現れます。

2.(○)産後うつ病のスクリーニング法として、エジンバラ産後うつ病自己評価票(Edinburgh Postnatal Depression Scale;EPDS)が利用されています。10項目4検法で構成される自己記入式質問紙に回答するかたちで、所要時間は5分程度です。

3.(×)日本における産後うつ病の発症頻度は、約10%です。

4.(×)産後うつ病は、産後数カ月以内に発生して2週間以上持続するうつ病であり、多くは産後2~4週で発症します。その症状として、抑うつ気分、過度の不安感、興味や喜びの欠如、早朝覚醒、無力感、自責感、罪悪感などが挙げられます。

第57問

こころのバリアフリー宣言の目的で正しいのはどれか。

-

1.身体障害者の人格の尊重

-

2.高齢者の社会的な孤立の予防

-

3.精神疾患に対する正しい理解の促進

-

4.精神科に入院している患者の行動制限の最小化

- 解答・解説

-

こころのバリアフリー宣言は、精神疾患を正しく理解するための指針として、厚生労働省が提唱したものです。精神疾患やその患者に対する基本的な理解が不十分であるという実態を踏まえた啓蒙活動であり、全国民に対して正しい理解を促すための情報を8つの柱(「精神疾患を自分の問題として考えていますか(関心)」「無理しないで、心も身体も(予防)」「気づいていますか、心の不調(気づき)」「知っていますか、精神疾患への正しい対応(自己・周囲の認識)」など)として整理しています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第58問

向精神薬と副作用(有害事象)の組合せで正しいのはどれか。

-

1.抗精神病薬―多 毛

-

2.抗認知症薬―依存性

-

3.抗てんかん薬―急性ジストニア

-

4.抗うつ薬―セロトニン症候群

- 解答・解説

-

1.(×)抗精神病薬では、錐体外路症状(パーキンソニズムなど)、性機能障害(高プロラクチン血症など)、代謝障害(糖尿病など)が生じます。多毛は、ステロイド薬によるホルモン異常などでみられます。

2.(×)抗認知症薬では、消化器症状(食欲不振、嘔吐、下痢など)が生じます。依存性は、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬、抗てんかん薬、睡眠導入薬などの連続大量投与でみられます。

3.(×)急性ジストニアは、不随意なねじれを特徴とする筋肉の異常な硬直や収縮であり、抗精神病薬の有害事象です。

4.(○)セロトニン症候群は、抗うつ薬のSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の有害事象です。追加増量したタイミングや、他の薬剤との併用時にみられます。不安、興奮、多動、振戦、発汗、頻脈などの症状がみられた場合は、投与を速やかに中止し、補液など適切な処置を行う必要があります。

第59問

Aさん(40歳、男性)は、5年前に勤めていた会社が倒産し再就職ができず、うつ病(depression)になった。その後、治療を受けて回復してきたため、一般企業への再就職を希望している。 Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。

-

1.就労移行支援

-

2.就労継続支援A型

-

3.就労継続支援B型

-

4.自立訓練〈生活訓練〉

- 解答・解説

-

障害者総合支援法に規定された社会資源に関する問題です。

1.(○)就労移行支援は、一般企業での就労をめざす65歳未満の障害者が対象となります。治療を受けて回復してきたAさんが利用する社会資源として最も適切です。

2.(×)就労継続支援A型は、就労移行支援では雇用が困難な65歳未満の障害者が対象であり、雇用契約に基づく就労となります。

3.(×)就労継続支援B型は、就労継続支援A型では雇用が困難な障害者が対象であり、年齢の上限はありません。雇用契約を結ばない非雇用型です。

4.(×)自立訓練〈生活訓練〉は、日常生活能力向上のために行う訓練であり、就労の支援を目的とするものではありません。

第60問

精神保健指定医を指定するのはどれか。

-

1.保健所長

-

2.都道府県知事

-

3.厚生労働大臣

-

4.精神保健福祉センター長

- 解答・解説

-

精神保健指定医は、医療保護入院、隔離、身体拘束など、人権上特に適切な配慮が必要とされる精神科医療において、患者の人権擁護に関して一定の見識・資質を備えた医師です。精神保健福祉法に規定されており、申請に基づいて厚生労働大臣が指定します。申請の条件としては、5年以上の医療実務経験(3年以上の精神科実務経験を含む)や、厚生労働大臣が定める精神科臨床経験、厚生労働省令で定めた研修課程の修了などがあり、指定後も5年ごとに研修を受講することが義務付けられています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

-

-

第61問

日本の平成24年(2012年)の高齢者の健康に関する意識調査において最期を迎える場に関する希望で最も多いのはどれか。

-

1.自 宅

-

2.医療施設

-

3.福祉施設

-

4.高齢者向けのケア付き住宅

- 解答・解説

-

1.(○)平成24年(2012年)の「高齢者の健康に関する意識調査」で、最期を迎える場として自宅を希望した人は全体の54.6%と半数を超え、最も多くなっています。地域包括ケアシステムの構築は、患者側のニーズにも基づいていることが分かります。なお、平成24年版の「高齢社会白書」によると、自宅で最期まで療養することが実現困難な理由としては「介護してくれる家族に負担がかかる」が最も多く、次いで「症状が急変したときの対応が不安である」が挙げられています。

2.(×)医療施設を希望した人は27.7%で、自宅に次いで多くなっています。

3.(×)福祉施設を希望した人は4.5%です。

4.(×)高齢者向けのケア付き住宅を希望した人は4.1%です。

第62問

レスパイトケアの主な目的について適切なのはどれか。

-

1.高度な治療を集中的に行う。

-

2.家族へ介護方法の指導を行う。

-

3.居宅サービス料金を補助する。

-

4.介護を行う家族のリフレッシュを図る。

- 解答・解説

-

レスパイト(respite)とは、「休息」「息抜き」「一時的中断」などを意味する言葉です。レスパイトケアとは、乳幼児、障害者(障害児)、高齢者などの要介護者を在宅でケアしている家族の身体的・精神的疲労を軽減するため、一時的にケアを代行する家族支援サービスのことです。介護保険によるショートステイの利用なども、レスパイトケアとしてとらえることができます。日々育児や介護に力を尽くしている家族のQOLは注目されにくい現状にありますが、様子を見ながら気分転換や社会生活の維持(冠婚葬祭への参加など)を図る必要があります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第63問

訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。

-

1.主治医の意見書が必要である。

-

2.計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。

-

3.サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。

-

4.主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。

- 解答・解説

-

1.(×)主治医の意見書をもとに行われるのは、要支援・要介護認定審査です。訪問看護サービスの提供には、主治医による訪問看護指示書が必要になります。

2.(×)計画外の緊急訪問の費用も、緊急時訪問看護加算により徴収することができます。

3.(×)サービスの導入の決定は、利用者本人や家族が行います。

4.(○)特別指示書は、急性増悪などで頻回な訪問看護が必要と判断された場合に交付されます。主治医が特別指示書を発行した場合は、医療保険から訪問看護サービスが給付されます。特別指示書の交付は原則として月1回まで、有効期限は指示日から14日以内です。

第64問

看護基準の目的で最も適切なのはどれか。

-

1.看護の質の保証

-

2.個別的な看護の促進

-

3.看護業務の負担の軽減

-

4.高度な看護技術の提供

- 解答・解説

-

看護基準の意味するところは「看護師1人当たり何人の患者を担当するか」です。例えば、7対1の看護基準であれば、看護師1人で7人の患者を担当することになります。1人の看護師が担当する人数が少ないほど手厚いケアができるようになり、看護の質が高まるといえます。看護師を集めて水準の高い看護基準を維持するにはコストがかかるものの、診療報酬(入院基本料)も高くなります。

よって、1.(〇)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第65問

新生児標識について正しいのはどれか。

-

1.沐浴時には児の標識を外す。

-

2.標識は1個装着すればよい。

-

3.装着する時期は母児同室を開始する直前である。

-

4.母親に児を引き渡すときは母子の標識を照合する。

- 解答・解説

-

1.(×)沐浴時を含め、新生児標識を入院中に外すことはありません。

2.(×)脱落・紛失した場合に備えて、2つ以上の標識を用意します。ネームバンドのほか、上着に名札を付けたり、足裏に母親の名前を書いたりすることでも標識となります。

3.(×)出生直後、臍帯切断前に装着します。

4.(○)新生児標識は、母親の氏名、出生年月日・時刻、児の性別などを記入し、新生児の取り違え防止や災害時における親子識別を行うために、母子双方に装着します。入院リストバンドと同じく肌を傷つけない素材が採用されており、性別で色分けされたものもあります。母親に新生児を引き渡す際は、両者の標識の識別番号等を照合し、合致していることを確認することが原則です。

第66問

山村部で地震による家屋倒壊と死者が出た災害が発生し、3週が経過した。避難所では、自宅の半壊や全壊の被害にあった高齢者を中心に10世帯が過ごしている。 高齢者の心のケアとして最も適切なのはどれか。

-

1.認知行動療法を行う。

-

2.自分が助かったことを喜ぶよう説明する。

-

3.地震発生時の状況について詳しく聞き取る。

-

4.長年親しんだものの喪失について話せる場をつくる。

- 解答・解説

-

1.(×)認知行動療法は、うつ病や外傷後ストレス障害(PTSD)などに対して有効ですが、災害発生から3週経過というタイミングを考えると、最も適切とはいえません。

2.(×)死者が出ている災害では、助かった被災者が罪悪感を抱くケースが多くみられます。助かったことを喜ぶように説明することは、本人の感情を無理やり否定することになり、不適切な対応です。

3.(×)災害発生から3週経過というタイミングで当時の状況について詳しく聞き取ることは、生々しい記憶を呼び起こすことになるため、適切ではありません。

4.(○)設問のタイミングは、災害発生から1週間~6カ月の亜急性期に当たります。被災者一人ひとりの心に寄り添いながら、孤立させない支援が重要になる時期です。感情を吐き出し、悲しみやつらさを共有できる場をつくることが最も適切だといえます。

第67問

2国間の国際保健医療協力を行うのはどれか。

-

1.国際協力機構〈JICA〉

-

2.国際看護師協会〈ICN〉

-

3.国連開発計画〈UNDP〉

-

4.国連食糧農業機関〈FAO〉

- 解答・解説

-

1.(○)国際協力機構〈JICA〉は、政府開発援助(政府が開発途上国に行う資金や技術の協力:ODA)を一元的に担う実施機関であり、特定の途上国を援助する2国間の国際保健医療協力を行っています。

2.(×)国際看護師協会〈ICN〉は、世界各国の看護師協会が構成する国際組織で、日本看護協会も加盟しています。質の高い看護、堅実な世界的保健政策、看護知識の発展などをめざして活動しています。

3.(×)国連開発計画〈UNDP〉は、国連による開発途上国発展のためのプロジェクトであり、特定の国への協力は行っていません。

4.(×)国連食糧農業機関〈FAO〉は、国連の専門機関の一つであり、世界レベルでの食料生産と分配の改善や生活向上の達成をめざして活動しています。

第68問

体温に影響しないのはどれか。

-

1.運 動

-

2.食 事

-

3.ふるえ

-

4.不感蒸泄

-

5.精神性発汗

- 解答・解説

-

1.(×)運動することにより、骨格筋の熱産生が増加し、血流も増加するため、体温が上昇します。

2.(×)食事を摂ると、栄養素を代謝する過程で肝臓などでの熱産生が増加するため、体温が上昇します(特異動的作用)。

3.(×)ふるえは、骨格筋の小刻みな収縮(シバリング)であり、体温を上昇させます(ふるえ熱産生)。ふるえ熱産生は、寒冷環境や感染などによる発熱時に生じ、体温の低下を防いでいます。

4.(×)不感蒸泄は、発汗以外の皮膚や呼気からの水分の蒸発・喪失であり、熱の喪失を伴います。

5.(○)精神性発汗は、精神的緊張が引き起こす交感神経の興奮による発汗(手掌、足底、腋のみで起こる)であり、体温には影響を及ぼしません。

第69問

貪食能を有する細胞はどれか。

-

1.好酸球

-

2.Bリンパ球

-

3.線維芽細胞

-

4.血管内皮細胞

-

5.マクロファージ

- 解答・解説

-

1.(×)好酸球は、感染症やアレルギー反応に関与しています。寄生虫を殺傷する能力を持ちますが、貪食能はありません。

2.(×)Bリンパ球(B細胞)は、抗体を産生します。

3.(×)線維芽細胞は、結合組織においてコラーゲンやエラスチンなどを産生します。

4.(×)血管内皮細胞は血管内膜の細胞であり、血管作動性物質(エンドセリンなど)を放出して血液凝固や血管収縮の状態を調節しています。

5.(○)マクロファージや好中球は、貪食能を有します。生体内に侵入した細菌などの異物や、老化・奇形を起こした細胞を消化・分解し、ヘルパーT細胞に抗原としての情報を伝えます。それを受けて、ヘルパーT細胞は「司令塔」として他の免疫細胞(B細胞やキラーT細胞)の働きを調節し、細菌などを排除します。

第70問

流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis)の原因はどれか。

-

1.淋 菌

-

2.緑膿菌

-

3.クラミジア

-

4.アデノウイルス

-

5.ヘルペスウイルス

- 解答・解説

-

1.(×)淋菌は、性感染症による結膜炎の原因となります。

2.(×)緑膿菌は、感染性の角膜炎や角膜潰瘍の原因となります。

3.(×)クラミジアは、性感染症やトラコーマ(クラミジアが目に感染して起こる感染症)による結膜炎の原因となります。

4.(○)流行性角結膜炎(はやり目)の原因となるのはアデノウイルスで、目やに、流涙、強い結膜の充血などの症状が生じます。感染経路は主に手を介した接触感染で、感染力が強く、学校保健安全法において学校感染症に指定されています。流行性角結膜炎は、咽頭結膜熱(プール熱)と並んでウイルス性結膜炎の代表的な疾患です。

5.(×)ヘルペスウイルスは、角膜炎の原因となるウイルスです。

第71問

ビタミンの欠乏とその病態との組合せで正しいのはどれか。

-

1.ビタミンA―壊血病(scurvy)

-

2.ビタミンB1―代謝性アシドーシス

-

3.ビタミンC―脚気(beriberi)

-

4.ビタミンD―悪性貧血(pernicious anemia)

-

5.ビタミンE―出血傾向

- 解答・解説

-

1.(×)ビタミンAの欠乏では、夜盲症やドライアイが生じます。壊血病は、ビタミンCの欠乏で引き起こされます。

2.(○)ビタミンB1が欠乏するとエネルギー代謝経路が停滞し、ピルビン酸や乳酸が蓄積するため、代謝性アシドーシスとなります。代表的なビタミンB1欠乏症としては、脚気やウェルニッケ脳症が挙げられます。脚気では末梢神経障害を招き、全身倦怠感、食欲不振、手足のしびれやむくみといった症状が現れます。最悪の場合、心不全をきたして死に至ります。

3.(×)ビタミンCの欠乏では、壊血病が生じます。脚気は、ビタミンB1の欠乏で引き起こされます。

4.(×)ビタミンDの欠乏ではカルシウム代謝が障害され、くる病や骨軟化症が生じます。悪性貧血は、ビタミンB12の欠乏で引き起こされます。

5.(×)ビタミンEの欠乏は、溶血性貧血の原因となります。出血傾向は、ビタミンKの欠乏で引き起こされます。

第72問

日本人の食事摂取基準(2015年版)で、身体活動レベルI、70歳以上の男性の1日の推定エネルギー必要量はどれか。

-

1.1,450kcal

-

2.1,850kcal

-

3.2,000kcal

-

4.2,200kcal

-

5.2,500kcal

- 解答・解説

-

日本人の食事摂取基準は、健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギーや栄養素の量の基準を示すもので、健康増進法に基づいて厚生労働大臣が定めます。推定エネルギー必要量の参考表では、性別・年齢区分別に、身体活動レベルをI(低い)・II(普通)・III(高い)の3つに分類しています。日本人の食事摂取基準(2015年版)において、70歳以上男性の1日の推定エネルギー必要量は、身体活動レベルIで1,850kcal、身体活動レベルIIで2,200kcal、身体活動レベルIIIで2,500kcalとされていました。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、5.(×)、となります。

第73問

触診法による血圧測定で適切なのはどれか。

-

1.血圧計は患者の心臓の高さに置く。

-

2.マンシェットの幅は上腕全体を覆うサイズを選ぶ。

-

3.150mmHgまで加圧して減圧を開始する。

-

4.加圧後に1拍動当たり2~4mmHgずつ減圧する。

-

5.減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値を拡張期血圧とする。

- 解答・解説

-

1.(×)患者の心臓の高さに置くのは、血圧計ではなくマンシェットです。血圧計を置く高さにより、測定する血圧に変動はありません。

2.(×)マンシェットの幅が広すぎても狭すぎても正確に測定することができません。適正サイズは測定部位の周囲長の約40%であり、成人の上腕では一般的に12~14cmとされています。

3.(×)動脈を触診しながら加圧し、触診できなくなった圧からさらに20~30mmHg加圧して、その後減圧を開始します。

4.(○)減圧は1拍動当たり2~4mmHg程度で行います。これより速く減圧すると、血圧が低めに測定されてしまいます。

5.(×)減圧開始後に初めて脈が触知されたときの値は、収縮期血圧です。触診法による血圧測定では、拡張期血圧を測定することはできません。

第74問

待機的に行う食道静脈瘤硬化療法について正しいのはどれか。

-

1.全身麻酔下で行う。

-

2.前日に下剤を内服する。

-

3.治療後48時間の安静が必要である。

-

4.治療翌日の朝から常食を開始する。

-

5.治療後に胸部痛が出現する可能性がある。

- 解答・解説

-

食道静脈瘤硬化療法は、静脈瘤を完全に消失させる目的で、内視鏡を通して静脈瘤の血管内または静脈瘤周囲に硬化剤を注入し、静脈瘤の血流を遮断する治療法です。

1.(×)局所麻酔で行います。

2.(×)食道(上部消化管)の治療であり、下剤を使って腸内容物の排泄を促す必要はありません。

3.(×)治療後数時間でトイレ歩行可能ですが、24時間は床上安静とします。

4.(×)治療翌日から食事を開始することは可能ですが、食道粘膜に負担をかけないよう流動食から始めます。

5.(○)頻度の高い合併症としては、胸部痛、発熱、食道潰瘍、食道狭窄、腎機能障害などが挙げられます。重篤な合併症に食道穿孔や出血があることからも、胸部痛の観察は重要です。

第75問

老人性白内障(senile cataract)の症状で正しいのはどれか。

-

1.涙が流れ出る状態が続く。

-

2.小さい虫が飛んでいるように見える。

-

3.明るい場所ではまぶしくてよく見えない。

-

4.遠見視力は良好であるが近見視力は低下する。

-

5.暗い部屋に入ると目が慣れるのに時間がかかる。

- 解答・解説

-

1.(×)涙が流れ出る状態が続くのは、流涙症の症状です。

2.(×)小さい虫が飛んでいるように見えるのは、飛蚊症の症状です。

3.(○)加齢に伴う老人性白内障では、明るい場所においては水晶体内で光が乱反射するため、まぶしさ(羞明)を感じる場合があります。暗い場所においては、水晶体の混濁により見えづらさを感じます。

4.(×)遠見視力が良好である一方、近見視力が低下するのは、老眼の症状です。

5.(×)暗い部屋に入ると目が慣れるのに時間がかかるのは、夜盲や暗順応障害の症状です。

-

-

第76問

臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。

-

1.1歳

-

2.6歳

-

3.15歳

-

4.20歳

-

5.年齢制限なし

- 解答・解説

-

2009年に「臓器の移植に関する法律」(臓器移植法)の一部が改正され(2010年施行)、脳死臓器提供の要件も変更されました。従来は、本人の書面による意思表示と家族の承諾が必要で、その意思表示は本人が15歳以上の場合に有効になるとされていました。そのため、15歳未満の脳死臓器提供は不可能でした。同法改正後は、本人の意思が不明な場合であっても、家族の書面による承諾があれば脳死臓器提供が可能となったため、脳死臓器提供の年齢制限は撤廃されたといえます。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(○)、となります。

第77問

乳児の髄膜炎(meningitis)などを抑制するため、平成25年(2013年)に定期接種に導入されたのはどれか。

-

1.日本脳炎ワクチン

-

2.ロタウイルスワクチン

-

3.インフルエンザワクチン

-

4.麻しん風しん混合ワクチン

-

5.Hib(Haemophilus influenzae type b)ワクチン

- 解答・解説

-

1.(×)日本脳炎ワクチンは、接種後に重症の急性散在性脳脊髄炎を発症した事例があったため、平成17年(2005年)から積極的な接種推奨がなされていませんでした。平成22年(2010年)からは、新ワクチンによる定期接種となっています。

2.(×)ロタウイルスワクチンは、任意接種です。

3.(×)インフルエンザワクチンは、任意接種です。

4.(×)麻しん・流行性耳下腺炎・風しん混合ワクチン(MMR)は、接種後にムンプスワクチンを原因とする無菌性髄膜炎の発症率が高く、平成5年(1993年)に定期接種が中止されました。ムンプスワクチンを除いた麻しん風しん混合ワクチン(MR)は、平成18年(2006年)から定期接種となっています。

5.(○)Hib(Haemophilus influenzae type b)ワクチンは、平成25年(2013年)から定期接種として導入されています。Hib感染症は、ほとんどが5歳未満で発症し、特に乳幼児で注意が必要です。細菌性髄膜炎を起こすと死亡する例もあるほか、発達や知能の遅れ、運動障害、聴力障害などが後遺症としてみられます。

第78問

生後1、2か月のDown〈ダウン〉症候群(Down?s syndrome)の乳児にみられる特徴はどれか。

-

1.活気があり機嫌が良い。

-

2.体重増加は良好である。

-

3.筋緊張が強く抱っこしにくい。

-

4.舌が小さく吸啜が困難である。

-

5.哺乳の途中で眠ってしまうことが多い。

- 解答・解説

-

1.(×)ダウン症候群の乳児では、活気がなく、ストレス感受性が強く、機嫌が悪い様子が観察されます。

2.(×)出生体重や身長が平均を下回り、成長に伴う増加も遅滞する傾向にあります。

3.(×)筋肉量が少なく、筋緊張が弱いため、身体全体が柔らかい状態で抱っこしにくくなります。

4.(×)ダウン症児は、舌が大きく、それに比べて口腔が小さく、筋肉量が少なくて口角が保持できない状態になります。舌が外に出てしまうため、吸啜が困難になります。

5.(○)活動性が乏しい上、吸啜が困難で哺乳力が弱いため、時間がかかって哺乳の途中で眠ってしまうことが多くなります。

第79問

在胎40週0日、体重3,011gで出生した男児。出生後1分、呼吸数60/分、心拍数140/分であった。四肢を屈曲させ、刺激に対して啼泣している。体幹はピンク色、四肢にはチアノーゼがみられる。 この男児の1分後のApgar〈アプガー〉スコアはどれか。

-

1.1点

-

2.3点

-

3.5点

-

4.7点

-

5.9点

- 解答・解説

-

Apgar〈アプガー〉スコアは、新生児仮死を予防する目的で、新生児の健康状態を表す指数として活用されています。出生1分後と5分後に評価し、母子健康手帳にも結果を記載します。採点は10点満点で、8~10点は正常、4~7点は軽度仮死、0~3点では重度仮死と評価します。設問の男児では以下の採点で、出生1分後のアプガースコアは9点となります。

・心拍数:140回/分→100回/分以上で2点

・呼吸:啼泣している→2点

・筋緊張:四肢を屈曲させている→2点

・刺激に対する反応(易刺激性):刺激に対して啼泣している→2点

・皮膚色:体幹はピンク色、四肢にはチアノーゼがみられる→1点

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(○)、となります。

第80問

関節リウマチ(rheumatoid arthritis)で療養している人への日常生活指導で適切なのはどれか。

-

1.床に座って靴下を履く。

-

2.2階にある部屋を寝室にする。

-

3.水道の蛇口をレバー式にする。

-

4.ボタンで着脱する衣服を選択する。

-

5.寝具はやわらかいマットレスにする。

- 解答・解説

-

関節リウマチは原因不明の全身性疾患であり、関節の腫れや痛みが生じ、変形をきたして関節機能に障害をもたらします。

1.(×)床に直接座ると動作時に関節に大きな負担がかかるため、靴下の着脱時は椅子に座るよう指導します。

2.(×)関節のこわばりは朝に強く現れるため、手すりを備えた階段であっても危険が伴います。寝室は1階に設けるように勧めます。

3.(○)水道は使用頻度が高いため、手指の関節の負担が少ないレバー式の蛇口にするよう指導することが適切です。

4.(×)ボタンかけが楽にできる自助具も開発されていますが、ボタンのない衣服、ファスナーやマジックテープなどで着脱できる衣服を勧めるのがよいでしょう。

5.(×)やわらかいマットレスでは身体が沈み込むため、動作時に関節に負担がかかります。硬めのマットレスを選ぶよう指導します。

第81問

食事摂取基準に耐容上限量が示されているビタミンはどれか。2つ選べ。

-

1.ビタミンA

-

2.ビタミンB1

-

3.ビタミンB2

-

4.ビタミンC

-

5.ビタミンD

- 解答・解説

-

尿中に排泄される水溶性ビタミンとは異なり、ビタミンA・D・Eは脂溶性ビタミンです。脂溶性ビタミンは、水に溶けにくく、脂質と一緒に摂取すると吸収されやすく、体内(脂肪組織や肝臓)に蓄積されやすい性質を持っています。そのため、脂溶性ビタミンは過剰に摂取すると過剰症を生じるおそれがあり、性別・年齢別に耐容上限量が定められています。例外として、ビタミンKについては過剰摂取による不都合が報告されていないことから、脂溶性ビタミンであっても耐容上限量が定められていません。また、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸などは、多量摂取による過剰症が報告されているため、水溶性であっても耐容上限量が定められています。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(○)、となります。

第82問

水腎症(hydronephrosis)の原因で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.前立腺癌(prostate cancer)

-

2.陰嚢水腫(scrotal hydrocele)

-

3.ループス腎炎(lupus nephritis)

-

4.神経因性膀胱(neurogenic bladder)

-

5.腎アミロイドーシス(renal amyloidosis)

- 解答・解説

-

水腎症は、腎盂尿管移行部~外尿道口までのいずれの部位における尿路閉塞により尿が停滞し、尿路や腎臓が拡張した状態です。

1.(○)前立腺癌により尿路が閉塞し、器質的に尿の通過が障害されると、水腎症の原因となります。

2.(×)水腎症は尿の通過障害により生じるため、尿路とは関連しない陰嚢水腫が原因となることはありません。

3.(×)ループス腎炎は、免疫複合体が腎臓の糸球体に沈着して炎症が起こる腎障害です。全身性エリテマトーデスにより生じ、重症例ではネフローゼ症候群や急速進行性腎炎症候群を引き起こす場合があります。水腎症の原因とはなりません。

4.(○)神経因性膀胱により尿の排出が機能的に障害されると、水腎症の原因となります。

5.(×)腎アミロイドーシスは、異常な線維状の蛋白質であるアミロイド蛋白が腎臓に沈着することで生じる腎障害です。水腎症の原因とはなりません。

第83問

児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。

-

1.児童の一時保護

-

2.自立支援給付の決定

-

3.不登校に関する相談

-

4.身体障害者手帳の交付

-

5.放課後児童健全育成事業の実施

- 解答・解説

-

児童相談所は、児童福祉法に基づく児童福祉の専門機関で、都道府県および政令指定都市に1つ以上設置されるほか、中核市や児童相談所設置市も任意で設置することができます。

1.(○)児童相談所は、専門的な見地から調査・診断・判定を行い、被虐待児などについては必要に応じて一時保護を行います。

2.(×)自立支援給付の決定は、市町村が行います。

3.(○)児童相談所では、医師や児童福祉司、児童心理司などの専門職員が、不登校など子どもに関する各種の相談に応じます。

4.(×)身体障害者手帳の交付は、都道府県が行います。

5.(×)放課後児童健全育成事業を実施するのは、市町村です。市町村が適切であると認めた場合は、社会福祉法人、父母会、運営委員会などに委託することも可能です。

第84問

前腕の内側中央部に創部がある患者で、創部のガーゼがずれないよう固定をする必要がある。 伸縮性のある巻軸包帯を使う場合に適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.創の部位から巻き始める。

-

2.包帯を伸ばした状態で巻く。

-

3.前腕部の巻き方は螺旋帯とする。

-

4.手関節から肘関節まで巻く。

-

5.巻き終わりは環行帯とする。

- 解答・解説

-

1.(×)創部のガーゼより末梢側から巻き始めます。

2.(×)伸縮性のある包帯を伸ばした状態で巻くと創を圧迫し、また前腕全体も圧迫して循環障害を引き起こすおそれがあります。

3.(○)螺旋帯は、太さの変化が少なく、ある程度長さのある部位に適した巻き方です。前腕部のガーゼがずれないように固定するためには螺旋帯とします。

4.(×)手関節から肘関節まで巻くと、不必要に関節の運動を妨げてしまいます。前腕内側中央部の創であれば、関節は巻かないようにします。

5.(○)巻き始めと巻き終わりは、環行帯とすることが原則です。

第85問

壮年期の特徴はどれか。2つ選べ。

-

1.骨密度の増加

-

2.味覚の感度の向上

-

3.総合的判断力の向上

-

4.早朝覚醒による睡眠障害

-

5.水晶体の弾力性の低下による視機能の低下

- 解答・解説

-

1.(×)骨密度は20~30歳代にピークを迎え、その後は加齢につれて低下していきます。特に女性では、閉経を境にして急激に骨密度が減少します。

2.(×)加齢につれて味蕾の数が減少し、嗅覚も衰えるため、味覚の感度は低下します。

3.(○)新しいことを学習して覚える能力(流動性知能)が20~30歳代にピークを迎えるのに対して、過去に習得した知識や経験をもとに問題に対処する能力(結晶性知能)は、60歳代まで上昇し続けます。

4.(×)早朝覚醒による睡眠障害は、加齢に起因する場合もありますが、ストレスを原因とする自律神経失調症などに起因する場合もあるため、壮年期に特有のものではありません。

5.(○)加齢につれて水晶体の弾力性が低下し、ピント調節能が低下した状態が老視(老眼)です。一般的には40歳くらいから眼の機能が衰え、老視が生じます。

第86問

Aさん(63歳、男性)は、胃癌(gastric cancer)にて胃亜全摘出術後3か月目に誤嚥性肺炎(aspiration pneumonia)で緊急入院した。食物の通過や排便は問題なかったが、食事摂取量が少なく、術前より体重が10kg減少した。総義歯が外れやすく歯科を受診予定であった。 Aさんの肺炎(pneumonia)の原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

-

1.消化管内容物の逆流

-

2.義歯の不適合

-

3.消化吸収障害

-

4.吻合部狭窄

-

5.腸閉塞

- 解答・解説

-

1.(○)胃亜全摘出術では、癌を含む胃の組織および隣接するリンパ節、腫瘍に隣接する他の組織や臓器を除去します。逆流を防止する噴門や幽門も切除したり形態が変化したりする可能性が高く、消化管内容物が逆流して誤嚥性肺炎の原因となったことが考えられます。

2.(○)義歯の構造上、清掃が行き届かないと細菌の温床になりかねません。また、義歯の不適合があると咀嚼にも問題が起こりやすくなります。こうしたことから、誤嚥性肺炎を招きやすい状態であると考えられます。

3.(×)体重減少は食事摂取量が少ないことが原因であり、食物の通過や排便に問題がみられないことからも、消化吸収障害は考えにくい状態です。

4.(×)食物の通過に問題はみられず、吻合部狭窄は考えにくい状態です。

5.(×)排便に問題はみられず、腸閉塞は考えにくい状態です。

第87問

眼底検査が必要なのはどれか。2つ選べ。

-

1.中耳炎(otitis media)

-

2.糖尿病(diabetes mellitus)

-

3.麦粒腫(hordeolum)

-

4.高血圧症(hypertension)

-

5.筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis)〈ALS〉

- 解答・解説

-

眼底鏡や眼底カメラを使った眼底検査では、眼底の血管や網膜、視神経乳頭などの状態を確認することができます。眼底は、血管の状態を体外から直接目視できる唯一の部位です。眼底の血管に異常が認められた場合は、眼底以外の血管にも異常が起こっている可能性が考えられるため、網膜の疾患だけではなく全身の疾患を推定することができます。高血圧症の場合は、眼底の血管にも負担がかかり、動脈硬化をきたして細くなった血管や出血が確認されます。高血糖状態が長期にわたる糖尿病の場合は、眼底に出血などの糖尿病性変化が確認されます。この糖尿病網膜症が進行すると、網膜?離や緑内障を併発して、失明に至ることもあります。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(○)、5.(×)、となります。

第88問

加齢に伴う心血管系の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.心拍数の増加

-

2.左室壁の肥厚

-

3.収縮期血圧の上昇

-

4.圧受容機能の亢進

-

5.刺激伝導系の細胞数の増加

- 解答・解説

-

1.(×)加齢に伴って活動性が低下するため、心拍数は減少します。

2.(○)動脈硬化により心室収縮時に体循環の抵抗が増大するため、左心壁は肥厚します。

3.(○)動脈硬化により血管壁の弾性が低下し、血管拡張機能が低下するため、収縮期血圧は上昇します。

4.(×)頸動脈と大動脈に存在し、血管内圧の変化をとらえる働きをする圧受容器の感度は、加齢に伴って低下します。

5.(×)刺激伝導系の心筋は加齢に伴って線維化し、細胞数は減少します。

第89問

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.介護予防サービスである。

-

2.24時間を通じて行われる。

-

3.地域密着型サービスである。

-

4.重症心身障害児を対象とする。

-

5.施設サービス計画の作成を行う。

- 解答・解説

-

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスの一つで、要介護1~5を対象に、日中・夜間を問わず24時間にわたり、あるいは必要なときに随時、訪問看護・訪問介護のサービスを一体的に受けられることが特徴です。

1.(×)介護予防サービスは要支援認定を受けた人が利用できるもので、要介護状態に至らないように、また要介護状態になっても悪化を防ぐことができるように、生活機能の維持や改善を目的として提供されます。

2.(○)医療と介護が連携し、24時間を通して支援を行います。

3.(○)定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険における地域密着型サービスです。

4.(×)小児は介護保険の対象ではありません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。

5.(×)施設サービス計画ではなく、居宅サービス計画の作成を行います。

第90問

車椅子で日常生活を送る在宅療養者の住宅改修で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.床を畳に変える。

-

2.玄関を引き戸にする。

-

3.廊下と部屋との段差をなくす。

-

4.トイレに和式便器を設置する。

-

5.廊下の幅は車椅子の幅と同じにする。

- 解答・解説

-

介護保険における住宅改修費の対象は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への変更、洋式便器への変更などに限定されています。支給限度基準額は20万円で、その9割を上限として支給されます。

1.(×)車椅子でのスムーズな移動には、畳よりもフローリングやビニル系床材が適しています。

2.(○)開き戸では、出入りの際に車椅子の大きな移動が必要になります。引き戸にすることが適切です。

3.(○)廊下と部屋との段差は、できる限りなくすことが基本です。

4.(×)トイレは、体が安定して利用しやすい洋式便器が適切です。

5.(×)廊下の幅が車椅子と同じでは動くことができません。手すりやコーナーの状況なども考慮して、余裕を持った幅にすることが適切です。

-

-

第91問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、夫と1歳の娘との3人で暮らしている。25歳のときに潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)と診断され、内服治療を続けてきた。Aさんは27歳で出産後、職場に復帰していたが3か月前から排便回数が増え、便に血液が混入するようになった。1週前から下痢が1日8~10回あり、腹痛や発熱もみられ、外来受診したところ、潰瘍性大腸炎の再燃のため入院することになった。身長158.2cm、体重40.2kg。体温38.3℃、脈拍92/分、血圧108/76mmHgであった。血液検査データは、赤血球340万/μL、白血球9,800/μL、Hb 7.8g/dL、アルブミン2.5g/dL、CRP 5.5mg/dL。 Aさんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.BMIによる肥満度の判定基準では普通体重に該当する。

-

2.貧血は心不全(heart failure)の徴候を示している。

-

3.浮腫が出現する可能性がある。

-

4.脱水に陥る可能性は低い。

- 解答・解説

-

1.(×)AさんのBMIは「40.2÷(1.58×1.58)=16.1」であり、18.5未満の低体重に当たります。普通体重には該当していません。

2.(×)Hb 7.8g/dLで基準範囲(12.1~14.6g/dL)を下回っていますが、心不全の徴候はみられていません。貧血はあるものの、それだけで心不全の徴候と考えることはありません。

3.(○)アルブミン2.5g/dLで基準範囲(3.8~5.3g/dL)を下回っています。血清アルブミンは膠質浸透圧を左右するため、その濃度が低下した状態では、血管内の水分が血管外へ移行して浮腫が出現しやすくなります。

4.(×)1週前から下痢が1日8~10回もあり、発熱も続いている状態です。低張性脱水(血中ナトリウムの欠乏)をきたす可能性が高いと考えられます。

第92問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、夫と1歳の娘との3人で暮らしている。25歳のときに潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)と診断され、内服治療を続けてきた。Aさんは27歳で出産後、職場に復帰していたが3か月前から排便回数が増え、便に血液が混入するようになった。1週前から下痢が1日8~10回あり、腹痛や発熱もみられ、外来受診したところ、潰瘍性大腸炎の再燃のため入院することになった。身長158.2cm、体重40.2kg。体温38.3℃、脈拍92/分、血圧108/76mmHgであった。血液検査データは、赤血球340万/μL、白血球9,800/μL、Hb 7.8g/dL、アルブミン2.5g/dL、CRP 5.5mg/dL。 入院後、Aさんは点滴静脈内注射による持続輸液とプレドニゾロン40mg/日の内服とが開始された。入院翌朝、Aさんが「たくさん汗をかいたのでさっぱりしたい」と話したため、看護師は清拭を行うと提案した。体温38.0℃、呼吸数18/分、脈拍82/分、血圧112/72mmHgであった。下痢は0時から6時までで3回あり、倦怠感が強い。 看護師が入浴ではなく清拭を提案した理由で適切なのはどれか。

-

1.プレドニゾロンの内服

-

2.点滴静脈内注射の実施

-

3.急性増悪

-

4.貧 血

- 解答・解説

-

1.(×)プレドニゾロンは最も標準的なステロイド薬であり、これを内服していることだけを理由に入浴を避ける必要はありません。むしろ、副作用である感染症の予防を考慮すれば、より清潔になる入浴のほうが望ましいといえます。ただし、同じく副作用である悪心や倦怠感などには注意が必要です。

2.(×)点滴静脈内注射を実施中であっても、血管の確保と刺入部の防水に注意すれば入浴は可能です。

3.(○)入院時の白血球9,800/μL、CRP 5.5mg/dLと高値であり、翌日も発熱や下痢が続いています。倦怠感が強いこともあり、入浴による疲労から急性増悪をきたす可能性があると判断し、清拭を提案したものと考えられます。

4.(×)Hbが7.8g/dLと基準値(12.1~14.6g/dL)を下回り、貧血が認められますが、貧血だけを理由に入浴を避ける必要はありません。

第93問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、夫と1歳の娘との3人で暮らしている。25歳のときに潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis)と診断され、内服治療を続けてきた。Aさんは27歳で出産後、職場に復帰していたが3か月前から排便回数が増え、便に血液が混入するようになった。1週前から下痢が1日8~10回あり、腹痛や発熱もみられ、外来受診したところ、潰瘍性大腸炎の再燃のため入院することになった。身長158.2cm、体重40.2kg。体温38.3℃、脈拍92/分、血圧108/76mmHgであった。血液検査データは、赤血球340万/μL、白血球9,800/μL、Hb 7.8g/dL、アルブミン2.5g/dL、CRP 5.5mg/dL。 入院後10日、Aさんの状態は改善し、経腸成分栄養剤300mL/日(1kcal/mL)が開始された。Aさんは「入院前も自分なりには気を付けていたつもりだったけど、また悪くならないようにするには退院後はどうしたらいいのかしら」と話した。 このときのAさんへの説明で最も適切なのはどれか。

-

1.「仕事は今までどおりで大丈夫です」

-

2.「下痢が続いたら炭水化物を減らしてください」

-

3.「経腸成分栄養剤600mLで1日分の栄養が確保できます」

-

4.「悪化のきっかけになるようなことがなかったか一緒に考えてみましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)入院前も自分なりに注意していたにもかからず、潰瘍性大腸炎が再燃して入院に至っています。仕事が今まで通りで大丈夫かどうかを、根拠なく判断することはできません。

2.(×)下痢が続く場合は、消化吸収の良い食品を摂ることを勧めます。炭水化物を減らすことは、下痢の改善とは関連性がなく、エネルギー不足になるおそれもあるため不適切です。

3.(×)できるだけ自然な食生活に近づけるため、経腸成分栄養剤は食事で不足する栄養素を補う目的で使うようにします。1日分の栄養が確保できるとしても、すべてを経腸成分栄養剤で摂ることは望ましくありません。また、そもそもAさんの不安に対する説明になっていません。

4.(○)育児を含めた日常生活や仕事の様子を一緒に振り返り、悪化のきっかけになった要因を見つけ出すことが最も適切です。再燃の要因を認識することで、Aさんは健康管理に前向きに取り込むことができるようになります。

第94問

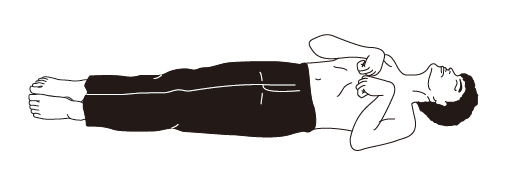

Aさん(48歳、男性)は、横断歩道を歩行中に乗用車に衝突され、救命救急センターに搬送された。搬送時、呼びかけに開眼せず、四肢の筋緊張が亢進していた。呼吸数30/分、脈拍60/分、血圧142/98mmHgであった。右側頭部と右肩甲骨部の擦過傷以外に目立った外傷はなかった。 搬送時のAさんの様子を図に示す。 Aさんの状態はどれか。

-

1.項部硬直

-

2.除脳硬直

-

3.除皮質硬直

-

4.間代性けいれん

-

5.強直性けいれん

- 解答・解説

-

1.(×)項部硬直は、仰臥位で頭部を持ち上げると項部が硬直して抵抗が生じる状態で、くも膜下出血や髄膜炎などでみられる髄膜刺激症状です。

2.(×)除脳硬直は、上下肢が共に強く伸展して全身がそり返る異常姿勢です。脳ヘルニアなどによる中脳・橋の障害を示唆します。

3.(○)Aさんには、上肢が強く屈曲・内転、股関節が内転、膝関節と足関節が強く伸展する異常姿勢がみられます。これは除皮質硬直であり、間脳や大脳基底核などの障害を示唆します。

4.(×)間代性けいれんでは、屈曲と伸展を激しく繰り返します。脳神経細胞の異常な電気的興奮を示唆します。

5.(×)強直性けいれんでは、屈曲または伸展のいずれかが強く起こります。間代性けいれんと同じく、脳神経細胞の異常な電気的興奮を示唆します。

第96問

Aさん(48歳、男性)は、横断歩道を歩行中に乗用車に衝突され、救命救急センターに搬送された。搬送時、呼びかけに開眼せず、四肢の筋緊張が亢進していた。呼吸数30/分、脈拍60/分、血圧142/98mmHgであった。右側頭部と右肩甲骨部の擦過傷以外に目立った外傷はなかった。 Aさんは、硬膜下血腫(subdural hematoma)および脳挫傷(cerebral contusion)と診断され、硬膜下血腫(subdural hematoma)に対して開頭血腫除去術が行われた。 術後14日。Aさんの意識レベルはジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉I-2で、左上下肢に軽度の麻痺と左の視空間失認とがある。Aさんは座位を保持し、自力で食事を摂ることが可能となったが、左側の食べ物を残す様子がみられる。車椅子への移乗は看護師の介助が必要であるが、1人でベッドから降りようとする。Aさんは右利きである。 このときの適切な看護はどれか。

-

1.離床センサーを設置する。

-

2.右側を意識するように促す。

-

3.食器をAさんの左側に配置する。

-

4.残した食事は看護師が介助して口に運ぶ。

-

5.視空間失認が改善してから歩行訓練を開始する。

- 解答・解説

-

1.(○)JCS I-2で見当識障害がある状態です。車椅子への移乗には看護師の介助を要するにもかかわらず、一人でベッドから降りようとすることから、安全対策を講じる必要があります。離床センサーを設置してAさんの行動を把握し、転倒や転落を予防することが適切です。ただし、過剰な監視は行動抑制になりかねないことに注意が必要です。

2.(×)左の視空間失認があるため、左側を意識するように促します。

3.(×)左の視空間失認により左側を認識できない状態です。食器は、認識できるように右側に配置します。

4.(×)自力で食事を摂れるAさんには、食事の介助は必要ありません。左側にあって残した食べ物は、右側に移動することで認識されるため、自分で食べることができます。

5.(×)歩行訓練は、視空間失認の回復を待たずに早期から開始します。

第97問

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らしで、他県に住んでいる長男家族がいる。腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能であり、畑で野菜をつくることを趣味としている。 Aさんから尿失禁について外来受診時に相談があった。最近は尿意を感じてから洋式トイレに座るまでに時間がかかり、尿が少量漏れることがある。排尿回数は1日7回程度で、残尿感、排尿痛および排尿時不快感はない。咳、くしゃみ及び農作業の動作で尿が漏れることはない。 Aさんの尿失禁の種類として考えられるのはどれか。

-

1.溢流性尿失禁(overflow incontinence of urine)

-

2.機能性尿失禁(functional incontinence of urine)

-

3.切迫性尿失禁(urge incontinence of urine)

-

4.腹圧性尿失禁(stress incontinence of urine)

- 解答・解説

-

1.(×)溢流性尿失禁は、前立腺肥大症などを原因とした排尿障害が存在し、排尿が困難であるにもかかわらず、膀胱に貯留した尿が意に反して少量ずつ漏れ出す状態です。

2.(○)機能性尿失禁は、排尿機能に異常がみられず、身体運動機能の低下や認知症が原因となって尿が漏れる状態です。Aさんは、尿意を感じてから洋式トイレに座るまで時間がかかるために尿失禁が生じているので、生活環境の見直しなども含めて治療方針を検討する必要があります。

3.(×)切迫性尿失禁は、排尿中枢が障害され、急に尿意が迫り、我慢できずに漏れてしまう状態です。過活動膀胱の症状としてみられます。

4.(×)腹圧性尿失禁は、尿道括約筋の機能低下により、咳やくしゃみ、重い物を持ち上げる動作などで腹圧がかかったときに尿が漏れる状態です。女性に多く、加齢をきっかけに、あるいは妊娠後期や出産後に出現するケースがみられます。

第98問

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らしで、他県に住んでいる長男家族がいる。腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能であり、畑で野菜をつくることを趣味としている。 Aさんから「尿が漏れて困ります。洗濯物が増えるので、干したり取り込んだりするのが大変です。どうしたらよいでしょうか」と相談を受けた。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.テープ付き紙おむつを紹介する。

-

2.背もたれ付きポータブルトイレを紹介する。

-

3.介護保険の訪問介護を受けた方がよいと説明する。

-

4.下着の中に入れて使う尿失禁用パッドを紹介する。

- 解答・解説

-

1.(×)AさんはADLが保たれており、トイレでの動作も自立しているため、テープ付き紙おむつを使う必要はありません。また、テープ付き紙おむつは着脱に時間がかかるため、ただでさえ尿意を感じてから洋式トイレに座るまでに時間がかかるAさんには適していません。

2.(×)歩行に問題がないAさんには、ポータブルトイレを用意する必要はありません。

3.(×)軽い農作業が可能なほど自立しているAさんは、訪問介護を受ける必要はないと考えられます。

4.(○)Aさんの状態を考慮すると、排尿前に着脱する必要がなく、少量の尿漏れであれば対応できる尿失禁用パッドが有効だと考えられます。

第99問

Aさん(85歳、女性)は、1人暮らしで、他県に住んでいる長男家族がいる。腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)と診断されているが、ゆっくりとした動作であれば日常生活が可能であり、畑で野菜をつくることを趣味としている。 Aさんは、買い物の途中で急に強い腰痛が出現して動けなくなり、入院した。入院後1日。腰痛は軽減したが「また痛くなりそうで怖い。家に戻りたいけど心配です」と話す。 看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.「痛くなれば、また入院して治療しましょう」

-

2.「入院が長引くと、もっと動けなくなりますよ」

-

3.「1人暮らしが心配なら息子さんと同居したらいかがですか」

-

4.「自宅でも痛みが強くならないような生活の工夫を考えましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは、痛くなったらどうすればいいか分からなくて不安なのではありません。強い痛みが再び出現して、入退院を繰り返すような事態を心配しているため、選択肢の対応では不安を軽減することはできません。

2.(×)いたずらに不安を煽るような発言は不適切です。

3.(×)Aさんの希望は、自宅に帰って従来通りの生活を取り戻すことです。息子家族の状況も不明なままで安易に同居を提案するのは無責任でしかありません。Aさんが抱えている不安を軽減できるような支援が望まれます。

4.(○)腰に負担がかからないような姿勢や動作を指導したり、買い物の際にキャリーカートの使用を提案したりと、腰痛と上手に付き合っていくための工夫を一緒に考えることが最も適切な対応です。

第100問

Aさん(81歳、女性)は、6年前にレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)と診断された。Aさんは雨の中を1人で外出して自宅に戻れなくなり、同居している娘に発見された。その夜、娘が話しかけたときのAさんの反応が鈍くなったため、かかりつけの病院を受診し、細菌性肺炎(bacterial pneumonia)と診断され入院した。呼吸器疾患の既往はない。 入院時にみられる所見はどれか。

-

1.樽状胸郭

-

2.呼気の延長

-

3.粗い断続性副雑音

-

4.高調性連続性副雑音

- 解答・解説

-

1.(×)肺気腫や慢性閉塞性肺疾患(COPD)では、吸気と呼気のバランスが崩れるため肺内の空気が増えて過膨張となり、樽状胸郭(肺の前後径と横径の比が1:1に近くなった状態)が特徴的にみられます。

2.(×)気管支喘息などで下気道の狭窄が生じると、呼気の延長が特徴的にみられます。

3.(○)細菌性肺炎では、気道内分泌物により中枢気道が狭窄・閉塞するため、呼吸時に気道が再開通するとき、粗い断続性副雑音(コースクラックル)が聴取されます。

4.(×)高調性連続性副雑音(ウィーズ)は、気管支喘息などの閉塞性疾患で聴取されます。末梢気道の狭窄を示唆します。

第101問

Aさん(81歳、女性)は、6年前にレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)と診断された。Aさんは雨の中を1人で外出して自宅に戻れなくなり、同居している娘に発見された。その夜、娘が話しかけたときのAさんの反応が鈍くなったため、かかりつけの病院を受診し、細菌性肺炎(bacterial pneumonia)と診断され入院した。呼吸器疾患の既往はない。 入院当日、抗菌薬の点滴静脈内注射が開始された。投与開始直後からAさんが輸液ラインを指し「虫がいる」と大きな声を上げている。 このときの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.虫がいないことを説明する。

-

2.点滴静脈内注射を中止する。

-

3.Aさんをナースステーションに移動する。

-

4.輸液ラインをAさんから見えない状態にする。

- 解答・解説

-

1.(×)幻視は、レビー小体型認知症の特徴的な症状です。Aさんの場合、実際にはいない虫がいるものとして見えているのであり、虫はいないと否定するだけでは不安や混乱を増大させてしまいます。

2.(×)点滴静脈内注射の中止は、細菌性肺炎の治療の中断を意味します。安易に中止することは適切ではありません。

3.(×)輸液ラインのところに虫が見えているため、ナースステーションに移動しても問題は解決しません。

4.(○)抗菌薬の点滴静脈内注射を継続するためにも、輸液ライン自体をAさんから見えない状態にして、不安を軽減することが最も適切な対応だといえます。

第102問

Aさん(81歳、女性)は、6年前にレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)と診断された。Aさんは雨の中を1人で外出して自宅に戻れなくなり、同居している娘に発見された。その夜、娘が話しかけたときのAさんの反応が鈍くなったため、かかりつけの病院を受診し、細菌性肺炎(bacterial pneumonia)と診断され入院した。呼吸器疾患の既往はない。 入院後7日、症状が軽快し明日退院することが決まった。消灯前にAさんが部屋にいないため探すと、小刻みにすり足で歩いているところを発見した。看護師がどうしたのか質問すると「そこに小さい子どもがいるので見に行きたい」と、思いつめた表情で話した。 このときのAさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.転倒の危険を説明する。

-

2.行きたい場所へ付き添う。

-

3.子ども時代の思い出を尋ねる。

-

4.子どもはどこかへ行ってしまったと説明する。

- 解答・解説

-

1.(×)レビー小体型認知症では、小刻み歩行や、すり足歩行など、パーキンソン病と同様の症状がみられ、転倒リスクが高い状態です。しかし、認知機能が低下しているため、転倒の危険を説明しても理解することは難しいと考えられます。

2.(○)Aさんには子どもが実在のものとして見えているため、それを否定せずに行きたい場所へ付き添うことが最も適切な対応だといえます。Aさんの思いに寄り添うことで精神的な安定をもたらすことができる上、そのことが落ち着いた行動につながり、少しでも転倒リスクの低下につながるかもしれません。

3.(×)Aさんの言葉から飛躍した質問になり、正面から受け止めた対応ではありません。しばらく一緒に歩いた後など別のタイミングであれば、Aさんの不安を軽減する質問になる可能性はあります。

4.(×)Aさんは子ともを見に行きたいのであり、どこかへ行ってしまったのであれば、さらにどこへ行ったのか確認したくなり、不安や混乱を増大させてしまいます。

第103問

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb 13.9g/dL、Ht 44%、白血球9,500/μL、尿素窒素31mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、Na 141mEq/L、K 4.8mEq/L、Cl 94mEq/L、随時血糖900mg/dL。動脈血ガス分析は、pH 7.21、BE -12.3、HCO3- 10.9mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。 入院時のバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数20/分、脈拍120/分、整、血圧110/68mmHgであり、点滴静脈内注射が開始された。 入院時のAちゃんの状態で注意すべき所見はどれか。2つ選べ。

-

1.冷 汗

-

2.浮 腫

-

3.悪 寒

-

4.意識障害

-

5.皮膚の弾力性の低下

- 解答・解説

-

1.(×)冷汗は、低血糖の症状です。Aちゃんの随時血糖値は900mg/dLであり、高血糖になっています。

2.(×)脱水の可能性が高いため、浮腫が起こることは考えにくい状態です。

3.(×)体温は37.3℃であり、悪寒が起こることは考えにくい状態です。

4.(○)尿ケトン体3+であり、強いケトアシドーシスに陥っています。インスリン不足の状態(特に1型糖尿病)では脂肪の分解が亢進し、ケトン体が産生されます。血中のケトン体が著しく増えるとケトアシドーシスに陥り、糖尿病の典型的な症状(口渇、全身倦怠感など)が強く現れ、さらに悪化すると意識障害をきたします。

5.(○)吐き気と嘔吐があり、水分を摂れない状態で、高血糖でもあることから、脱水症をきたす可能性が高くなっています。脱水を示唆する症状として、皮膚の弾力性(ツルゴール)の低下の有無を観察する必要があります。

第104問

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb 13.9g/dL、Ht 44%、白血球9,500/μL、尿素窒素31mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、Na 141mEq/L、K 4.8mEq/L、Cl 94mEq/L、随時血糖900mg/dL。動脈血ガス分析は、pH 7.21、BE -12.3、HCO3- 10.9mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。 Aちゃんは、インスリンの持続的な注入を開始し、3日後、血糖値が安定した。1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)と診断が確定しインスリン自己注射を始めることになった。ペン型注入器を用いて、毎食前に超速効型インスリンの皮下注射、21時に持効型溶解インスリンの皮下注射を行うという指示が出ている。 Aちゃんと両親に対するインスリン自己注射の指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.インスリンを注射する部位は前回と違う部位に行う。

-

2.超速効型インスリンは単位数を変更せずに注射する。

-

3.食欲がないときは食後に超速効型インスリンを注射する。

-

4.血糖値が100mg/dL以下のときは持効型溶解インスリンの注射を中止する。

-

5.インスリンの注射をした後は針を刺した場所をよくもむ。

- 解答・解説

-

1.(○)インスリン注射を同一部位に繰り返すと、硬結や腫脹が起こって吸収性が低下します。できるだけ前回と違う部位に行うよう指導することが適切です。医師から指示を受けた部位(腹部、大腿部、殿部、上腕など)の中で、毎回2~3cmずつずらして注射します。医師から指示を受けた部位自体を変えると、インスリンの吸収速度が違う可能性があるので注意が必要です。

2.(×)超速効型インスリンは、食事に合わせて単位数を調整できることがメリットの一つです。

3.(○)インスリン注射を行わないとケトアシドーシスに陥るため、食欲がなくても注射は中断せず、食後に時間をずらして超速効型インスリンを注射します。

4.(×)持効型溶解インスリンの皮下注射は、効果が24時間持続してインスリンの基礎分泌を補います。血糖値が100mg/dL以下でも注射は中止せず、必要に応じて捕食などの対応を行います。

5.(×)インスリン注射をした後に針を刺した部位をもむと、吸収が速まって低血糖になるリスクがあります。アルコール綿などで軽く押さえる程度にとどめるよう指導します。

第105問

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb 13.9g/dL、Ht 44%、白血球9,500/μL、尿素窒素31mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、Na 141mEq/L、K 4.8mEq/L、Cl 94mEq/L、随時血糖900mg/dL。動脈血ガス分析は、pH 7.21、BE -12.3、HCO3- 10.9mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで入院した。 Aちゃん及び両親は、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の療養生活に必要な知識や手技を順調に獲得した。血糖値が良好にコントロールされたため、退院に向けてAちゃんと両親、主治医、担当看護師および学校の関係者との間でこれからの学校生活について話し合った。 医療者から学校の関係者に伝える内容で最も適切なのはどれか。

-

1.「長距離走や水泳の授業は見学させてください」

-

2.「宿泊を伴う校外活動は保護者の同伴が必要です」

-

3.「教室内にインスリン注射を行う場所を設けてください」

-

4.「家庭科の調理実習は同級生と違う献立にしてください」

-

5.「手指の震えや強い空腹感があるときはブドウ糖の補食が必要です」

- 解答・解説

-

1.(×)健常児と同等の生活を送れることが、治療目標の一つとなっています。運動は可能であり、長距離走や水泳の授業でも見学に限る必要はありません。

2.(×)宿泊を伴う校外活動でも、特に保護者が同伴する必要はありません。

3.(×)インスリン注射は、通常は保健室などの安全かつ衛生的な場所で行います。Aちゃんは11歳で思春期に入っていることもあり、教室内にインスリン注射を行う場所を設けることは考えづらいでしょう。

4.(×)家庭科の調理実習で、同級生と違う献立にする必要はありません。

5.(○)手指の震えや強い空腹感は低血糖の症状であり、ブドウ糖の捕食が必要です。携帯しやすいブドウ糖錠や砂糖などを、常時持っておくよう指導します。

-

-

第106問

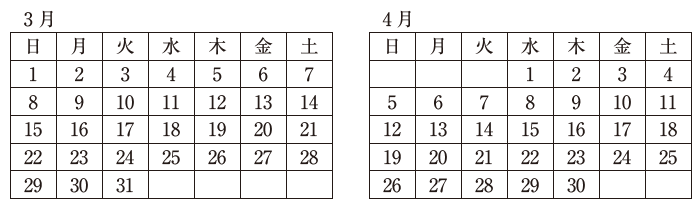

Aさん(28歳、女性、会社員)は、結婚後1年で夫と2人で暮らしている。仕事上の役割も増えている。次回月経予定日を2週過ぎても月経がみられないため、勤務先近くの産婦人科クリニックを受診した。月経周期は28日型で、最終月経は3月2日から4日間であった。診察の結果、妊娠と診断された。 3月と4月のカレンダーを示す。 本日、4月14日のAさんの妊娠週数(1)および日数(2)を最終月経から求めよ。

.png)

-

計算問題です

- 解答・解説

-

月経周期が28日型(正常)である場合は、妊娠が判明した日からさかのぼって最終月経初日を妊娠0週0日とし、満280日である妊娠40週0日が分娩予定日となります。Aさんの最終月経初日は3月2日(月)であり、本日4月14日(火)の妊娠週数および日数は、妊娠6週1日となります。妊娠の成立は、排卵→受精→着床のプロセスをたどる必要があり、妊娠0週0日から着床するまでは実際には妊娠していない期間であることから、臨床では妊娠週数の数え方に戸惑う妊婦や家族も多くみられます。しっかりと理解できるよう丁寧な説明を心がけましょう。

よって、妊娠週数は6、妊娠日数は1、となります。

第107問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、結婚後1年で夫と2人で暮らしている。仕事上の役割も増えている。次回月経予定日を2週過ぎても月経がみられないため、勤務先近くの産婦人科クリニックを受診した。月経周期は28日型で、最終月経は3月2日から4日間であった。診察の結果、妊娠と診断された。 Aさんは医師から妊娠していると説明を受けた。Aさんは看護師に「初めての妊娠でうれしい。でも、任されている大きなプロジェクトが続けられなくなるため悲しくて、妊娠しなければよかったと思います」と話す。 この時期のAさんの心理状態で最も適切なのはどれか。

-

1.錯乱状態である。

-

2.他罰的な感情がある。

-

3.マタニティブルーズである。

-

4.アンビバレント〈両価的〉な感情がある。

- 解答・解説

-

1.(×)錯乱とは、状況や環境に適応できず取り乱すことです。Aさんに錯乱はみられません。

2.(×)他罰的とは、不幸や失敗を他人や環境のせいにすることです。Aさんに他罰的な感情はみられません。

3.(×)マタニティブルーズは、急激なホルモンの変化などを原因とする一過性の情動不安定な状態(軽度の抑うつや涙もろさなど)であり、産褥3~10日にみられます。

4.(○)Aさんは「初めての妊娠でうれしい」「でも、任されている大きなプロジェクトが続けられなくなるため悲しくて、妊娠しなければよかった」という正反対の感情を同時に抱いています。妊娠に対して肯定的感情と否定的感情が混在しており、アンビバレント〈両価的〉な心理状態であるといえます。

第108問

Aさん(28歳、女性、会社員)は、結婚後1年で夫と2人で暮らしている。仕事上の役割も増えている。次回月経予定日を2週過ぎても月経がみられないため、勤務先近くの産婦人科クリニックを受診した。月経周期は28日型で、最終月経は3月2日から4日間であった。診察の結果、妊娠と診断された。 Aさんの次回の受診は4週後になった。Aさんは「数日前から朝起きたときやおなかがすいたときに吐き気がします。次の受診までに私の体にどのような変化が起こるのでしょうか」と話した。 看護師のAさんに対する説明で最も適切なのはどれか。

-

1.「体がかゆくなります」

-

2.「おりものが多くなります」

-

3.「仰向けで寝ていると気分が悪くなります」

-

4.「下肢にけいれんが起こりやすくなります」

- 解答・解説

-

1.(×)皮膚の掻痒感は、妊娠中期以降に起こりやすいマイナートラブルです。エストロゲンの増加が発症に関係しているといわれています。

2.(○)妊娠初期には、エストロゲンの増加による影響で、膣内分泌(おりもの)が多くなります。感染症などによる異常なおりものの増加と鑑別する必要があるため、気になるときは定期健診の際などに医師に相談するよう指導します。

3.(×)仰向けで寝ていると気分が悪くなるのは、増大した子宮による下大静脈の圧迫で、心臓への血液還流が減少して血圧が低下するためです(仰臥位低血圧症候群)。妊娠後期にみられます。

4.(×)下肢にけいれんが起こりやすくなるのは、増大した子宮に圧迫されて下半身の血液循環が悪化したり、増加した体重により筋肉疲労を起こしたりするためです。妊娠後期にみられます。

第109問

Aさん(23歳、女性)は、未婚で両親と3人で暮らしている。専門学校卒業後に就職し、仕事も順調であった。4か月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1か月ほど続いたが、通勤は続けていた。Aさんは2か月前から不眠を訴えるようになり、先月からは給料の全額を宝くじの購入に費やしてしまう行為がみられるようになった。Aさんは、心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。 Aさんは、診察室では多弁であった。また、ささいなことで怒り出し、自分は病気ではないと治療を受けることを拒否した。意識は清明で見当識障害はみられなかった。Aさんは双極性障害(bipolar disorder)と診断され医療保護入院をすることになった。 入院時のAさんのアセスメントで正しいのはどれか。

-

1.躁状態

-

2.緘黙状態

-

3.錯乱状態

-

4.せん妄状態

- 解答・解説

-

1.(○)4か月前の仕事のミスから抑うつ気分となり、2か月前から不眠を訴えてうつ状態となっています。先月からは給料の全額を宝くじの購入に費やすなど躁転がみられ、入院時には多弁や易怒性がみられています。Aさんの現在の状態は、双極性障害の躁状態だと考えられます。大きな買い物やギャンブルなどで散財するほかにも、ほとんど眠らず活発に活動する、次々とアイデアが浮かぶ、自分が偉大な人間だと感じられるといった様子がみられることがあります。

2.(×)緘黙状態とは、器質的障害や失語症が否定できる状態であるにもかかわらず、特定の状況でまったく無言になる状態です。うつ病でもみられますが、Aさんは多弁であるため該当しません。

3.(×)錯乱状態は意識障害を伴います。Aさんの意識は清明であるため該当しません。

4.(×)せん妄状態は意識障害の一種です。Aさんの意識は清明であるため該当しません。

第110問

Aさん(23歳、女性)は、未婚で両親と3人で暮らしている。専門学校卒業後に就職し、仕事も順調であった。4か月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1か月ほど続いたが、通勤は続けていた。Aさんは2か月前から不眠を訴えるようになり、先月からは給料の全額を宝くじの購入に費やしてしまう行為がみられるようになった。Aさんは、心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。 Aさんは双極性障害(bipolar disorder)と診断され医療保護入院をすることになった。 入院後2週が経過した。Aさんの携帯電話は母親が持ち帰っているため、Aさんは職場のことが気になると言って、毎日、病棟内の公衆電話から頻繁に会社の上司に電話をしている。看護師が面接をしたところ、今後への強い焦りの訴えが聞かれた。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.休養の必要性をAさんと再確認する。

-

2.仕事のことは考えないように伝える。

-

3.Aさんの上司にAさんの病状と行動との関連を説明する。

-

4.Aさんのテレホンカードをナースステーションで管理する。

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんは今後への強い焦りを訴えており、抑うつ状態だと考えられます。患者の気持ちに寄り添って見守ることが大切であり、否定や指導は行わず、今の時点で休養することがなぜ重要なのかを一緒に考え、問題解決に気持ちを向かわせることが適切です。双極性障害の治療としては、薬物療法のほか、心理社会的治療(本人が自分の病気を知り、それを受け入れ、自ら病気をコントロールすることを援助する心理教育)が行われます。

2.(×)仕事のことは考えないように伝えることは、Aさんの気持ちや状態を否定することになってしまいます。また、仕事のことをどうしても考えてしまうAさんにプレッシャーを与えることになり、状況を悪化させるおそれもあります。

3.(×)本人の同意を得ずに、第三者に病状と行動との関連を説明することは、守秘義務遵守や個人情報保護の観点から問題です。

4.(×)通信の自由を奪う行動制限となるため不適切です。

第111問

Aさん(23歳、女性)は、未婚で両親と3人で暮らしている。専門学校卒業後に就職し、仕事も順調であった。4か月前、仕事のミスがあったことをきっかけに気分が落ち込み、食欲のない状態が1か月ほど続いたが、通勤は続けていた。Aさんは2か月前から不眠を訴えるようになり、先月からは給料の全額を宝くじの購入に費やしてしまう行為がみられるようになった。Aさんは、心配した両親に付き添われて精神科病院を受診した。 Aさんは双極性障害(bipolar disorder)と診断され医療保護入院をすることになった。 入院して2か月が経過し、Aさんは服薬による治療で多弁や易怒性などの症状が改善し、落ち着いて過ごせるようになった。Aさんは治療を継続する必要性についても理解している。看護師がAさんと家族への退院指導を行うことになった。 退院指導における説明で最も適切なのはどれか。

-

1.「薬の管理は家族が行ってください」

-

2.「今後も定期的な入院が必要になります」

-

3.「Aさんの言動の変化に気を付けましょう」

-

4.「服薬していれば再発することはありません」

- 解答・解説

-

1.(×)薬の管理は、原則としてAさん自身が行います。家族が見守り、声かけすることは大切ですが、過干渉にならないよう指導します。

2.(×)Aさんは、定期的な入院が必要な状態ではありません。

3.(○)双極性障害の躁状態や軽躁状態では、多くの場合、本人は自分の変化を自覚することができず、むしろ「気分爽快で調子がいい」と感じています。家族がAさんの状態を見守り、再発の徴候に早く気付くことで、タイムリーな受診につなげることができます。再発のきっかけになりそうなストレスを予測して、対処方法を本人と家族で共有することも有効です。

4.(×)服薬していても、再発の可能性は皆無ではありません。特に、家族がAさんに強い感情表出を向け、情緒的緊張レベルが高い状態(High EE)では再発のリスクが高くなることを伝え、対応方法などを指導することが望ましいといえます。

第112問

Aさん(19歳、男性、大学生)は、実家近くのアパートに1人で暮らしている。ある日、線路沿いの道を裸足で歩きながら険しい表情でカッターナイフを振り回し、ぶつぶつと独り言を言い続けていたことから警察に保護された。Aさんは、警察から連絡を受けた両親とともに精神科病院を受診したが「自分は命を狙われている」、「この人たちは自分の親じゃない」と言い、医療者に対しても拒否的な態度をとっている。診察の結果、Aさんは統合失調症(schizophrenia)と診断された。Aさんの頭髪は乱れ、食事や睡眠がとれていない様子であったため、そのまま医療保護入院をすることになった。 入院当日にAさんの両親から情報収集する内容として、優先度が高いのはどれか。

-

1.Aさんの大学の出席状況

-

2.両親がAさんと同居する可能性

-

3.Aさんの子ども時代の両親の育て方

-

4.Aさんの入院に対する両親の受け止め方

- 解答・解説

-

1.(×)大学の出席状況など入院以前の生活状況については、入院当日に情報収集する内容としては優先度が低くなります。

2.(×)両親がAさんと同居する可能性は、退院が決定した時点で必要になる情報です。急激な状況の変化に混乱している両親が、入院当日に判断することは難しいでしょう。

3.(×)子ども時代の育て方など入院以前の情報は、入院当日に収集する内容としては優先度が低くなります。入院当日に質問したら、両親の罪悪感が高まり、精神的混乱を深めてしまうでしょう。ただでさえ「この人たちは自分の親じゃない」といった言葉に強いショックを受けているだろうことに十分配慮します。

4.(○)医療保護入院であり、入院には保護者の同意が必要です。入院形態を決定するにおいて、Aさんの入院に対する両親の受け止め方は、選択肢の中で優先度が最も高い情報となります。また、両親もケアが必要な状態であることが考えられ、その支援を行うために必要な情報でもあります。

第113問

Aさん(19歳、男性、大学生)は、実家近くのアパートに1人で暮らしている。ある日、線路沿いの道を裸足で歩きながら険しい表情でカッターナイフを振り回し、ぶつぶつと独り言を言い続けていたことから警察に保護された。Aさんは、警察から連絡を受けた両親とともに精神科病院を受診したが「自分は命を狙われている」、「この人たちは自分の親じゃない」と言い、医療者に対しても拒否的な態度をとっている。診察の結果、Aさんは統合失調症(schizophrenia)と診断された。Aさんの頭髪は乱れ、食事や睡眠がとれていない様子であったため、そのまま医療保護入院をすることになった。 Aさんの入院後2週が経過した。Aさんの母親が疲れた表情で「Aはまだ誰かに殺されるのではないかと怖がっています。Aはなぜこんな病気になったのでしょうか。親としてどのようにAに接したらよいか分かりません」と担当の看護師に相談してきた。 この時点でAさんの両親に勧めるのはどれか。

-

1.毎日の面会

-

2.家族心理教育

-

3.Aさんとの同伴での外出

-

4.共同生活援助〈グループホーム〉の見学

- 解答・解説

-

1.(×)不安を抱えて疲れた表情をしている母親に毎日の面会を勧めるだけでは、ストレスの増大につながります。

2.(○)家族心理教育では、統合失調症という病気やその治療、想定される問題への対処方法、利用可能な行政支援などについての正しい知識を得るとともに、同じ悩みを持つ家族同士が情報を共有することができます。Aさんの両親が、Aさんの現在の状態を正しく理解し、不安を軽減できる可能性が高いため、家族心理教育を勧めることが最も適切です。

3.(×)Aさんは「まだ誰かに殺されるのではないか」と怖がっている状態であり、同伴での外出は時期尚早です。

4.(×)共同生活援助〈グループホーム〉の見学は、退院の時期が判明したころに行います。共同生活援助〈グループホーム〉は障害者総合支援法に規定された障害福祉サービスの一つで、精神障害を含む障害者に対して日常生活に必要な支援を提供する施設です。

第114問

Aさん(19歳、男性、大学生)は、実家近くのアパートに1人で暮らしている。ある日、線路沿いの道を裸足で歩きながら険しい表情でカッターナイフを振り回し、ぶつぶつと独り言を言い続けていたことから警察に保護された。Aさんは、警察から連絡を受けた両親とともに精神科病院を受診したが「自分は命を狙われている」、「この人たちは自分の親じゃない」と言い、医療者に対しても拒否的な態度をとっている。診察の結果、Aさんは統合失調症(schizophrenia)と診断された。Aさんの頭髪は乱れ、食事や睡眠がとれていない様子であったため、そのまま医療保護入院をすることになった。 入院後2か月が経過し、主治医からは退院の話も出始めた。Aさんは入院をきっかけに大学を休学している。Aさんの両親が「Aは学業の遅れを心配して、退院後すぐに復学したいと言っています。Aはすぐに復学できるのでしょうか」と相談してきた。 看護師の説明として適切なのはどれか。

-

1.「復学の時期を大学に判断してもらいましょう」

-

2.「復学できる状態になるまで退院を延期しましょう」

-

3.「ご両親からAさんに焦らないよう説得してください」

-

4.「まずは家庭での日常生活に慣れることから始めましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)自主的に休学している学生の復学の時期を、大学側が判断することは考えられません。本人の意思と医師の判断が必要となります。

2.(×)復学できる状態になるためには、まずは退院して自立した日常生活を送れるようになる必要があります。したがって、復学できる状態になるまで退院を延期することは考えられない選択肢です。

3.(×)復学が可能となる時期を理解していない両親が、Aさんを説得することは困難です。ただ焦らないようにと伝えるだけでは、Aさんが納得できるとは考えられません。

4.(○)実現可能な目標から取り組んで、一つひとつ達成していくことが大切です。まずは家庭での日常生活に慣れることから始め、生活スタイルを確立した上で、復学を含めた社会復帰をめざします。

第115問

Aさん(58歳、男性)は、妻(55歳、会社員)、長女夫婦および生後5か月の孫の5人で暮らしている。頸椎の後縦靱帯骨化症(ossification of posterior longitudinal ligament)と診断され椎弓形成術を受けた。リハビリテーション病院に転院し2か月前に退院した。退院時から週1回の訪問看護を受けている。現在の症状は、下肢のしびれ、知覚鈍麻、筋力低下、上下肢の痙性麻痺および膀胱直腸障害である。移動は車椅子で、食事はリハビリテーション用のフォークを使用して座位で摂取している。排泄は家族に見守られながら尿器とポータブルトイレとを使用し、自分で行っている。 Aさんへの訪問看護における身体状態の観察で、疾患に関連して最も重要なのはどれか。

-

1.排尿状態

-

2.上肢の筋力

-

3.嚥下の状態

-

4.外傷の有無

-

5.下肢のしびれ

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんの現在の症状の中で、日常生活において最も問題となるのは膀胱直腸障害であり、週1回の訪問看護では排尿状態を把握することが重要です。脊髄神経障害による頻尿や排尿障害がみられる場合は、尿路感染症につながるおそれがある上、膀胱変形や腎機能障害を予防するためにも最も重要な観察項目です。

2.(×)筋力低下はすでに現れている症状であり、最も重要な観察項目とはいえません。

3.(×)嚥下の状態に問題はみられません。

4.(×)外傷の有無は、特別に注目すべき観察項目とはいえません。

5.(×)下肢のしびれはすでに現れている症状であり、最も重要な観察項目とはいえません。

第116問

Aさん(58歳、男性)は、妻(55歳、会社員)、長女夫婦および生後5か月の孫の5人で暮らしている。頸椎の後縦靱帯骨化症(ossification of posterior longitudinal ligament)と診断され椎弓形成術を受けた。リハビリテーション病院に転院し2か月前に退院した。退院時から週1回の訪問看護を受けている。現在の症状は、下肢のしびれ、知覚鈍麻、筋力低下、上下肢の痙性麻痺および膀胱直腸障害である。移動は車椅子で、食事はリハビリテーション用のフォークを使用して座位で摂取している。排泄は家族に見守られながら尿器とポータブルトイレとを使用し、自分で行っている。 Aさんは1週前から排便がなく、センノシドを毎日就寝前に継続して内服している。訪問看護師が観察すると左腹部に便塊を触れ、腸蠕動音は微弱であった。Aさんは、2日間排便がないときはピコスルファートナトリウム水和物を適宜内服するよう医師に言われているが、以前に内服して下痢になったため内服していないと話す。 看護師のAさんへの提案で適切なのはどれか。

-

1.「もう少し様子をみましょう」

-

2.「下剤は2種類とも飲みましょう」

-

3.「便意を感じたらトイレに座りましょう」

-

4.「浣腸をしてもよいか医師に確認しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは直腸障害があるため、便が直腸まで下りていても排便反射が起こらず、その結果1週間排便がなく、左腹部に便塊を触れる状態です。自然排便の可能性は低く、速やかに対応する必要があります。

2.(×)Aさんはピコスルファートナトリウム水和物の内服により以前に下痢を起こしているため、その服用に不安がある状態です。また、医師の指示である「2日間排便がないときは……」の期間を5日も過ぎており、内服しても排便されずに腹痛を招くおそれもあります。

3.(×)直腸障害のために便意を感じにくく、排便反射も起こらない状態であるため、適切な提案ではありません。

4.(○)左腹部に触れる便塊を排泄するためには、浣腸が有効な手段です。浣腸に関する事前指示がないため、医師に確認することが適切な提案だといえます。

第117問

Aさん(58歳、男性)は、妻(55歳、会社員)、長女夫婦および生後5か月の孫の5人で暮らしている。頸椎の後縦靱帯骨化症(ossification of posterior longitudinal ligament)と診断され椎弓形成術を受けた。リハビリテーション病院に転院し2か月前に退院した。退院時から週1回の訪問看護を受けている。現在の症状は、下肢のしびれ、知覚鈍麻、筋力低下、上下肢の痙性麻痺および膀胱直腸障害である。移動は車椅子で、食事はリハビリテーション用のフォークを使用して座位で摂取している。排泄は家族に見守られながら尿器とポータブルトイレとを使用し、自分で行っている。 ある日、Aさんに軽度の歯肉出血および歯肉の腫脹がみられるようになった。疼痛はない。訪問歯科診療を受け、口腔ケアを徹底するよう促された。リハビリテーション病院に入院していたときは、自助具を利用して口腔ケアの練習をしていた。退院後は妻が口腔ケアを介助していたが、最近は仕事の帰りが遅く、Aさんは妻を待てずに寝てしまうと言う。また、Aさんは育児で疲れている長女には頼めないと話す。 看護師のAさんへの提案で最も適切なのはどれか。

-

1.日中の口腔ケアを徹底する。

-

2.長女に口腔ケアを依頼する。

-

3.就寝時刻を遅くするよう提案する。

-

4.妻が夜に実施できる時間帯を検討する。

-

5.Aさんが自立してできる方法を検討する。

- 解答・解説

-

1.(×)妻が仕事で、長女が育児で忙しいのは、日中でも同じです。また、日中の口腔ケアを徹底すれば、夕食後のケアをしなくてもよい、あるいはおざなりでもよいというわけではありません。

2.(×)育児で疲れている長女に口腔ケアを頼むことをAさんは望んでいません。

3.(×)就寝時刻を遅くすると、それに伴って起床時間も遅くなり、生活リズムが崩れてしまいます。

4.(×)Aさんは仕事の帰りが遅い妻を待てずに寝てしまうため、妻が夜に実施できる時間帯が存在しません。

5.(○)Aさんは入院中、自助具を利用して口腔ケアの練習をしていました。退院後に介助していた妻とケアのタイミングが合わなくなっているため、Aさんの自立度を高めるためにも、自分でできるケア方法を検討することが最も適切な提案です。

第118問

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。 昼間のAちゃんは体育館の中を走り回っている。また、指しゃぶりをしながら両親の姿を気にしているが、近づいて甘えようとはしない。 Aちゃんの反応で正しいのはどれか。

-

1.自我同一性の拡散

-

2.急性ストレス障害(acute stress disorder)

-

3.外傷後ストレス障害〈PTSD〉(post-traumatic stress disorder)

-

4.注意欠陥多動性障害〈ADHD〉(attention deficit hyperactivity disorder)

- 解答・解説

-

1.(×)自我同一性の拡散は青年期の発達課題であり、4歳のAちゃんには該当しません。

2.(○)Aちゃんは指しゃぶりをし、両親に甘える様子もありません。体育館の中を走り回っているのも、元気な様子というよりは不安で落ち着かない状態であると考えられます。強いストレス体験の直後から4週間以内という時期からも、急性ストレス障害の発症が最も疑われます。急性ストレス障害では、強いストレス体験後まもなく日常生活に影響を及ぼす種々の症状が現れ、1か月以内に消失します。

3.(×)強いストレス体験後3か月以内に発症し、追体験や興奮、過敏反応などの症状が1か月以上持続する場合に外傷後ストレス障害〈PTSD〉と診断されます。

4.(×)注意欠陥多動性障害〈ADHD〉は、衝動性や多動性、不注意などの要素がみられる発達障害の一つであり、Aちゃんには該当しません。

第119問

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。 Aちゃんの母親は自分の両親と連絡がとれた。避難所生活5日目、親子3人で過ごすことが多くなってきた。Aちゃんの活気がなくなってきている。 地域の病院から派遣された看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.両親のAちゃんへの関わりを見守る。

-

2.Aちゃんと災害時のことを一緒に話す。

-

3.Aちゃんが他の子どもと遊べる機会をつくる。

-

4.災害時の様子を絵に描くようAちゃんに勧める。

- 解答・解説

-

避難所生活5日目であり、親子3人で過ごすことが多く、Aちゃんの活気がなくなってきている状態です。両親だけではなく、不安を抱えるAちゃんとも直接関わり、気持ちを落ち着かせて周囲の人たちとつながりを持つことができるような支援が望まれます。

1.(×)見守るだけでは問題の解決につながりにくく、支援が必要な状態です。

2.(×)まだ記憶に新しい災害時のことを話すことは、Aちゃんの不安や恐怖を増大させるおそれがあるため不適切です。

3.(○)他の子どもたちとの自然な交流の中で感情を表出し、ストレスが軽減できるよう、遊ぶ機会を設けることは適切な支援だといえます。

4.(×)まだ記憶に新しい災害時の様子を絵に描くことは、Aちゃんの不安や恐怖を増大させるおそれがあるため不適切です。

第120問

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。 避難から3週後、Aちゃん家族は仮設住宅に移動が決定し、両親は忙しくしている。Aちゃんは1人で過ごすことが多く、絵本を持ってぼんやりとしていることが多い。母親からAちゃんの様子がいつもと違うと看護師に相談があった。 母親への対応で最も適切なのはどれか。

-

1.引っ越しすることを説明するよう促す。

-

2.スキンシップの時間を増やすように促す。

-

3.すぐに専門医の外来を受診するよう促す。

-

4.子どもの反応は母親の関わりが原因だと話す。

- 解答・解説

-

1.(×)両親が忙しくしている理由は理解できるようになるかもしれませんが、Aちゃんの不安は軽減されません。

2.(○)両親に守られていることや安全であることをAちゃんが体感できるよう、スキンシップの時間を増やすように促すことは適切な指導だといえます。

3.(×)専門的な治療やケアが必要な子どもを見出し、専門家につなぐことも大切な支援ですが、Aちゃんがその段階にあるとは考えにくい状態です。両親に対しては、Aちゃんが安心できる環境をつくるようアドバイスすることが適切です。

4.(×)選択肢の対応では、母親の不安や自責の念が増大してしまいます。Aちゃんだけでなく両親も心理的安定が得られるような支援が望まれます。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]