午前

-

第1問

平成29年(2017年)の人口動態統計における主要死因別の死亡率で心疾患(heart disease)の順位はどれか。

-

1.1位

-

2.2位

-

3.3位

-

4.4位

- 解答・解説

-

人口動態統計とは、日本の人口動態事象を把握し、厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的に、厚生労働省が月報および年報として公表する、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の集計です。平成29年(2017年)における主要死因別の死亡率では、第1位が悪性新生物(腫瘍)、第2位が心疾患、第3位が脳血管疾患、第4位が老衰、第5位が肺炎でした。前年に第3位であった肺炎の順位が下がり、脳血管疾患と老衰がそれぞれ順位を上げています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第2問

運動習慣が身体機能にもたらす効果はどれか。

-

1.肺活量の減少

-

2.耐糖能の低下

-

3.免疫力の向上

-

4.中性脂肪の増加

- 解答・解説

-

1.(×)適度な運動により呼吸機能が高まるため、肺活量は増加します。

2.(×)耐糖能とは、血糖値を正常に保つためのブドウ糖処理能力です。運動習慣により糖代謝が亢進すると、耐糖能は上昇します。

3.(○)運動習慣により血流が促進されて体温が上昇し、免疫機能が活性化されるため、免疫力は向上します。また、免疫系はストレスに弱いとされていますが、運動することでストレスを解消し、免疫機能を正常に保つこともできます。

4.(×)運動によるエネルギー消費のため、中性脂肪の減少やHDLコレステロールの増加が期待できます。

第3問

介護保険の第2号被保険者は、( )歳以上65歳未満の医療保険加入者である。 ( )に入る数字はどれか。

-

1、30

-

2、40

-

3、50

-

4、60

- 解答・解説

-

介護保険加入者のうち、第1号被保険者は65歳以上であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満です。介護保険法に定める第2号被保険者の要件は、(1)市町村の区域内に住所を有すること、(2)年齢40歳以上65歳未満の者であること、(3)医療保険加入者であること――の3点です。なお、第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、支払基金を通じて市町村へ納付します。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第4問

健康保険法による療養の給付の対象はどれか。

-

1.手術

-

2.健康診査

-

3.予防接種

-

4.人間ドック

- 解答・解説

-

療養の給付とは、被保険者が疾病に罹患または負傷した場合に、保険医療機関において健康保険被保険者証を提示することで提供を受ける医療サービス(現物給付)を指します。健康保険法に基づく療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤または治療材料の支給、(3)処置・手術その他の治療、(4)在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護、(5)病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護――とされています。健康診査、予防接種、人間ドックなどは予防医療に該当し、疾病に罹患または負傷する前の段階であるため、療養の給付の対象とはなりません。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第5問

第二次性徴の発現に関与するホルモンはどれか。

-

1.抗利尿ホルモン〈ADH〉

-

2.黄体形成ホルモン〈LH〉

-

3.副甲状腺ホルモン〈PTH〉

-

4.甲状腺刺激ホルモン〈TSH〉

- 解答・解説

-

1.(×)抗利尿ホルモン(ADH)は、パソプレシンとも呼ばれ、腎臓の集合管における水の再吸収に関与しています。

2.(○)思春期になると、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)の働きにより、下垂体から黄体形成ホルモン(LH)や卵胞刺激ホルモン(FSH)などの性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)が分泌され、精巣から男性ホルモン(主にテストステロン)、卵巣から女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)が分泌されます。第二次性徴は、これらのホルモンの作用により発現します。

3.(×)副甲状腺ホルモン(PTH)は、骨吸収の促進に関与しています。

4.(×)甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、甲状腺ホルモンの分泌に関与しています。

第6問

児の吸啜刺激によって分泌が亢進し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。

-

1.オキシトシン

-

2.プロラクチン

-

3.テストステロン

-

4.プロゲステロン

- 解答・解説

-

1.(○)オキシトシンは、吸啜刺激により下垂体後葉からの分泌が促進されるホルモンであり、子宮収縮促進や射乳に関与しています。俗に「愛情ホルモン」「幸せホルモン」などとも呼ばれ、人や動物とのスキンシップや社会的コミュニケーションにより分泌促進されることが知られています。

2.(×)プロラクチンは、吸啜刺激により下垂体前葉からの分泌が促進されるホルモンであり、乳汁分泌促進や性腺機能低下に関与しています。

3.(×)テストステロンは、男性ホルモンの一つです。

4.(×)プロゲステロン(黄体ホルモン)は、乳腺増殖に関与する女性ホルモンであり、胎盤の排出に伴って急速に消失します。

第7問

平成29年(2017年)の国民生活基礎調査における平均世帯人数はどれか。

-

1.1.47

-

2.2.47

-

3.3.47

-

4.4.47

- 解答・解説

-

国民生活基礎調査の対象は全国の世帯および世帯員であり、保健、医療、福祉、年金、所得など国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画や運営に必要な基礎資料を得ることを目的として、1986年(昭和61年)から3年ごとに大規模調査、中間の各年では簡易調査を実施しています。2017年(平成29年)における世帯総数は5042万5000世帯で、世帯構造で最も多いのは「夫婦と未婚の子のみの世帯(1489万1000世帯)」、平均世帯人数は2.47人です。核家族化の進行が如実に反映されているといえます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第8問

レスパイトケアの目的はどれか。

-

1.介護者の休息

-

2.介護者同士の交流

-

3.介護者への療養指導

-

4.療養者の自己決定支援

- 解答・解説

-

レスパイトは「休息」を意味します。レスパイトケアは、介護者の身体的・精神的負担を軽減し、長期にわたる在宅療養を安定的に継続できるようにする目的で行われる「介護者の休息のための支援」です。レスパイトケアの実施中、利用者はデイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)などへ行き、医療、日常生活上のケア、機能訓練などを受けます。その間、介護者は束の間の息抜きをすることができます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第9問

死の三徴候に含まれるのはどれか。

-

1.筋の弛緩

-

2.角膜の混濁

-

3.呼吸の停止

-

4.呼名反応の消失

- 解答・解説

-

1.(×)死亡すると筋収縮による死後硬直が始まり、約6~12時間で全身に波及します。死亡時刻の推定が必要な場合は、このような死体現象を手がかりに判断します。

2.(×)角膜の混濁は、角膜の外傷や炎症により起こります。

3.(○)死の三徴候とは個体死の判定基準であり、(1)心拍動停止、(2)自発呼吸停止、(3)脳機能停止(瞳孔散大と対光反射の消失)を確認した後に死亡とします。

4.(×)呼名反応の消失は、意識障害の判定に有用です。

第10問

球関節はどれか。

-

1.肩関節

-

2.膝関節

-

3.下橈尺関節

-

4.手根中手関節

- 解答・解説

-

1.(○)球関節は関節頭と関節窩が半球状をなし、その運動は自由な方向へ多軸性(運動軸が3軸以上ある)に行われます。肩関節は、代表的な球関節です。球関節の中でも、股関節のように関節窩が深く、運動が制限されるものは臼状関節と呼ばれます。

2.(×)膝関節は、蝶番関節に分類されます。

3.(×)下橈尺関節は、車軸関節に分類されます。

4.(×)手根中手関節は、鞍関節に分類されます。

第11問

健康な成人の1回換気量はどれか。

-

1.約150mL

-

2.約350mL

-

3.約500mL

-

4.約1,000mL

- 解答・解説

-

1.(×)1回換気量のうち、約150mLが鼻や気管にとどまります(死腔量)。

2.(×)肺胞換気量(1回換気量-死腔量)は、約350mLです。

3.(○)1回換気量とは、1回の呼吸運動(呼気と吸気)で気道や肺に出入するガスの量を指します。健康な成人の安静時1回換気量は、約500mLです。

4.(×)完全に息を吐き切った後に肺に残る空気の量(残気量)は、約1,000mLとなります。

※本問について、厚生労働省は「問題として適切であるが、必修問題としては妥当ではないため、正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する」と発表しました。

第12問

脳塞栓症(cerebral embolism)を生じやすい不整脈(arrhythmia)はどれか。

-

1.心室頻拍(ventricular tachycardia)

-

2.心房細動(atrial fibrillation)

-

3.心房性期外収縮(atrial premature contraction)

-

4.完全房室ブロック(complete atrioventricular block)

- 解答・解説

-

1.(×)心室頻拍では、動悸や心不全症状がみられます。血行動態が破綻して死に至る場合もありますが、脳塞栓症とは直接関連しません。

2.(○)心房細動は心房が痙攣したように細かく震える状態であり、持続すると心房内で血流が滞り、血栓ができやすくなります。この血栓が血流により脳に運ばれて脳血管を詰まらせると、心原性脳塞栓症をきたします。

3.(×)心房性期外収縮による症状が現れることはまれであり、脳塞栓症とは直接関連しません。

4.(×)完全房室ブロックでは、アダムス-ストークス症候群がみられることがあるものの、脳塞栓症とは直接関連しません。

第13問

貧血(anemia)を診断する際の指標となる血液検査項目はどれか。

-

1.アルブミン〈Alb〉

-

2.ヘモグロビン〈Hb〉

-

3.フィブリノゲン

-

4.プロトロンビン時間〈PT〉

- 解答・解説

-

1.(×)アルブミンは、血漿中で最も濃度が高い蛋白質であり、栄養状態を評価する指標となります。

2.(○)ヘモグロビンは、鉄と蛋白質が結び付いた赤色素蛋白質であり、赤血球の大部分を占める成分です。ヘモグロビン値が、成人男性で13g/dL未満、成人女性で12g/dL未満の場合に貧血と診断します。

3.(×)フィブリノゲンは、血漿蛋白質の一種であり、凝固因子の第I因子です。凝固系を評価する指標となります。

4.(×)プロトロンビン時間は、外因系凝固因子の凝固能を評価する指標です。一方、内因系凝固因子の評価は、活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)で行います。

第14問

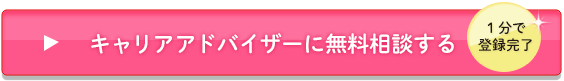

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉による毒薬の表示を別に示す。 正しいのはどれか。

-

1.A

-

2.B

-

3.C

-

4.D

- 解答・解説

-

医薬品医療機器等法において、毒薬については、黒地に白枠・白字で薬品名と「毒」の表示をすべきことが規定されています。また、劇薬については、白地に赤枠・赤字で薬品名と「劇」の表示をすべきとされています。毒薬は、厚生労働大臣が指定する毒性の強い医薬品で、専用の施錠が可能な保管庫に貯蔵する必要があり、他の薬物と混在させることは禁止されています。なお、毒薬は劇薬より経口致死量が少なく、より危険性の高い薬物です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第15問

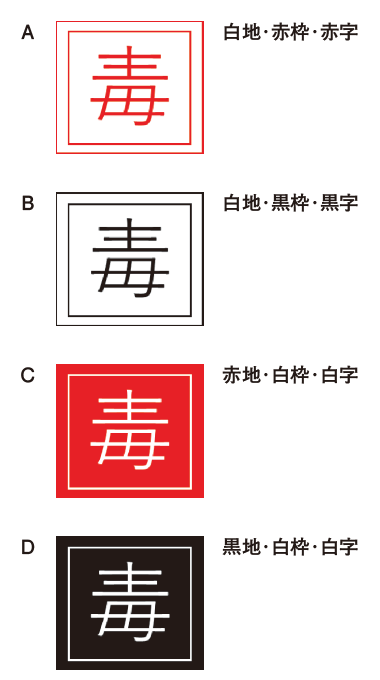

成人の橈骨動脈における脈拍の測定方法で正しいのはどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

1.(×)手掌全体で手首を圧迫しているため、血流が阻害されて脈拍触知が困難です。

2.(○)橈骨動脈は、前腕内側(母指側)を走行しています。その走行に沿って、第2~4指を平行にそろえて置き、触知部分の反対側に母指を柔らかく当てて安定させます。

3.(×)小指側を走行する尺骨動脈を触知しようとしていますが、脈を触れることは困難です。

4.(×)位置は合っていますが、母指のみでの触知は第2~4指での触知に劣ります。

-

-

第16問

誤嚥しやすい患者の食事の援助で適切なのはどれか。

-

1.食材は細かく刻む。

-

2.水分の摂取を促す。

-

3.粘りの強い食品を選ぶ。

-

4.頸部を前屈した体位をとる。

- 解答・解説

-

1.(×)きざみ食は、咀嚼力が低下している場合には適切ですが、口腔内でバラバラになって誤嚥しやすいため、嚥下力の低下した患者では注意が必要です。

2.(×)水分はさらさらしていて気道に落ちやすいため、誤嚥のリスクが高くなります。

3.(×)粘りが強すぎる食品は、口腔内や喉に残留しやすく食道へ送り込む力が必要となるため、嚥下力の低下した患者には適していません。

4.(○)頸部を前屈した体位にすると、喉頭蓋が気管の入口を覆いやすくなるため、誤嚥予防につながります。逆に、頸部を後屈させると誤嚥しやすいため、注意が必要です。

第17問

陰部洗浄に使用する湯の温度で最も適切なのはどれか。

-

1.30~31℃

-

2.34~35℃

-

3.38~39℃

-

4.42~43℃

- 解答・解説

-

陰部洗浄を行うのは、主に長期臥床患者、失禁のある患者、膀胱留置カテーテル挿入中の患者などです。温度に敏感な陰部の皮膚や粘膜に対しては、体温よりもやや高い38~40℃程度の微温湯を用いることが適切です。実際に患者の陰部に湯をかける前に、看護師の前腕内側にかけて適温であることを確認し、さらに患者の大腿内側に少量かけて、本人にも適温であるかどうかを確認します。特に高すぎる温度では熱傷のリスクがあるため、細心の注意が必要です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第18問

滅菌物の取り扱いで正しいのはどれか。

-

1.鉗子の先端は水平より高く保つ。

-

2.鑷子の先端を閉じた状態で取り出す。

-

3.滅菌パックはハサミを用いて開封する。

-

4.滅菌包みは布の内側の端を手でつまんで開く。

- 解答・解説

-

1.(×)先端を水平より高くすると、液体が鉗子や鑷子を伝って落ちてくるリスクがあるため、鉗子や鑷子の先端は水平より高くしないよう下向きに保持します。

2.(○)鑷子の先端を開いた状態で取り出すと、他の物品などに接して滅菌状態が破綻するおそれがあります。鑷子の先端は閉じた状態で取り出します。

3.(×)滅菌処理をしていないハサミを使用すると、開封口の無菌性が破綻します。パックの開封口を外側に開くように開封することが適切です。

4.(×)滅菌包みは、布の内側に触れないようにして無菌性を担保し、外側の端を把持して開くことが適切です。

第19問

直流除細動器の使用目的はどれか。

-

1.血圧の上昇

-

2.呼吸の促進

-

3.洞調律の回復

-

4.意識レベルの回復

- 解答・解説

-

直流除細動器は、一定の高圧直流電流を瞬間的に通電し、心臓全体を同時に収縮させます。その目的は、心房・心室の収縮異常に対して、電気ショックを与えることで異常興奮を抑制し、不整脈を正常に戻す(洞調律を回復する)ことです。除細動の結果、他の選択肢である血圧上昇、呼吸促進、意識レベル回復がみられることもありますが、それは副次的な作用であり本来の目的とは異なります。なお、自動体外式除細動器(AED)は、直流除細動器と機能的には同様ですが、出力エネルギーが少なく、医療関係者以外の一般市民でも使用可能な医療機器です。直流除細動器の使用は、医師のみにしか許されていません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第20問

経鼻経管栄養法を受ける成人患者の体位で適切なのはどれか。

-

1.砕石位

-

2.半坐位

-

3.腹臥位

-

4.Sims〈シムス〉位

- 解答・解説

-

1.(×)砕石位は、出産時の一般的な体位であり、主に産婦人科、婦人科、泌尿器科などでの診察や検査で用いられます。経鼻経管栄養法を受ける患者の体位としては不適切です。

2.(○)半坐位(ファウラー位)は、上半身を45~60度起こした体位です。栄養剤の誤嚥や逆流を防ぐため、経鼻経管栄養法は半坐位や座位で行います。

3.(×)腹臥位は腹部を圧迫するため、経鼻経管栄養法を受ける患者の体位としては不適切です。

4.(×)Sims〈シムス〉位(半腹臥位)は、直腸の検査・治療の際などに用いられます。腹部を一部圧迫するため、経鼻経管栄養法を受ける患者の体位としては不適切です。

第21問

胃がんのVirchow〈ウィルヒョウ〉転移が生じる部位はどれか。

-

1.腋窩

-

2.鼠径部

-

3.右季肋部

-

4.左鎖骨上窩

- 解答・解説

-

1.(×)腋窩への転移としては、乳癌による腋窩リンパ節転移が代表的です。

2.(×)鼠径部への転移としては、大腸癌や子宮体癌による鼠径部リンパ節転移が代表的です。

3.(×)右季肋部への転移は、胆嚢癌や大腸癌でみられます。

4.(○)胃癌には、特定の転移形態を取った場合の名称があります。Virchow(ウィルヒョウ)転移は左鎖骨上窩、Schnitzler(シュニッツラー)転移はDouglas(ダグラス)窩、Krukenberg(クルッケンベルグ)転移は卵巣への転移です。Virchow転移はリンパ行性転移が進んだ状態で予後が極めて悪く、終末期に至ったものとみなされます。

第22問

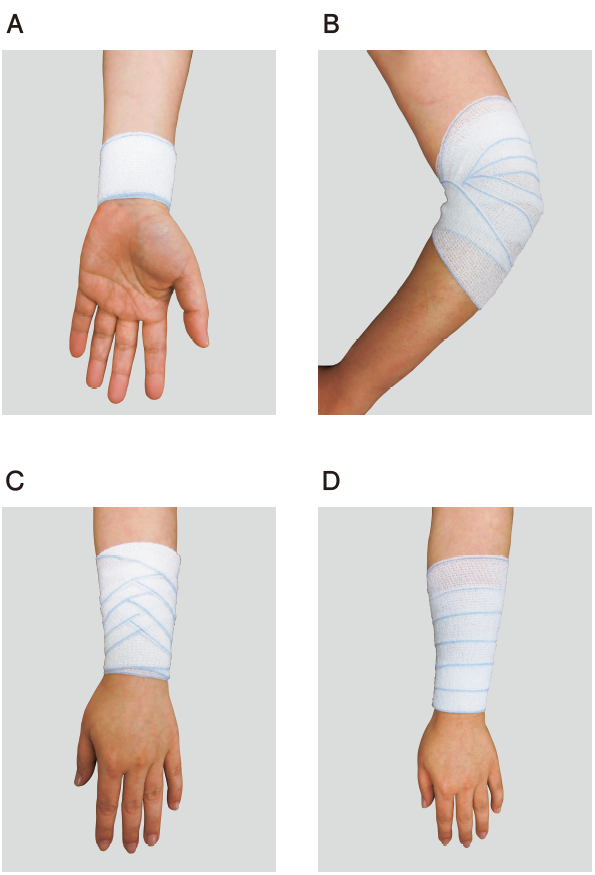

包帯の巻き方を別に示す。 環行帯の巻き方で正しいのはどれか。

-

1.A

-

2.B

-

3.C

-

4.D

- 解答・解説

-

1.(○)同じ部位に包帯を重ねて環状に巻いており、正しい環行帯の巻き方です。他の巻き方でも、巻き始めや巻き終わりに環行帯を用います。

2.(×)8の字を書くように屈側で交差させる巻き方であり、亀甲帯です。肘関節や膝関節などの部位で、屈曲した状態で用います。

3.(×)包帯の太さの半分ほどを重ねて、ひと巻きごとに折り返して巻く折転帯です。太さに差がある部位に適しています。

4.(×)包帯の太さの半分ほど重ねて、らせん状に巻いた螺旋帯です。包帯に厚みを持たせることができます。

第23問

皮下注射で適切なのはどれか。

-

1.注射部位を伸展する。

-

2.注射針は18~20Gを使用する。

-

3.針の刺入角度は45~90度にする。

-

4.皮下脂肪が5mm以上の部位を選択する。

- 解答・解説

-

1.(×)注射部位を伸展し、菲薄化して刺入しやすくするのは、筋肉注射の場合です。皮下注射は、注射部位をつまんで皮下組織と筋肉組織の区別をつけやすくして行います。

2.(×)18~20Gの注射針は、輸血の際などに用います。皮下注射で使用するのは、23~25Gのレギュラーベベルです。

3.(×)針の刺入角度を45~90度にするのは、筋肉注射の場合です。皮下注射では10~30度とします。

4.(○)皮下注射では、神経・血管の走行が少なく、皮下脂肪が5mm以上の部位を選択します。

第24問

細菌感染による急性炎症で最初に反応する白血球はどれか。

-

1.単球

-

2.好酸球

-

3.好中球

-

4.好塩基球

-

5.リンパ球

- 解答・解説

-

1.(×)単球は、貪食能や抗原提示能を有し、抗原処理やT細胞への提示を担います。

2.(×)好酸球は、肥満細胞によるヒスタミン放出を抑制するため、アレルギー疾患などで増加します。

3.(○)好中球は、細菌などに対する免疫を担っており、細菌感染による急性炎症の初期に遊走し、病原体を貪食して分解します。血液中の全白血球の約半数を占めています。

4.(×)好塩基球は、肥満細胞と同様に、さまざまな化学伝達物質(ケミカルメディエーター)を放出します。

5.(×)リンパ球にはT細胞やB細胞が存在し、炎症の慢性期に抗原提示情報をもとにした免疫反応を担います。

第25問

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査で、男性の有訴者の症状が最も多いのはどれか。

-

1.腰痛

-

2.もの忘れ

-

3.体がだるい

-

4.目のかすみ

-

5.手足の関節が痛む

- 解答・解説

-

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査において、男性有訴者の症状で最も多いのは「腰痛」であり、第2位は「肩こり」、第3位は「せきやたんが出る」となっています。また、女性有訴者の症状では、第1位が「肩こり」、第2位が「腰痛」、第3位が「手足の関節が痛む」の順です。国民生活基礎調査は毎年実施されますが、3年ごととなる大規模調査年のみ健康、介護、貯蓄に関する事項も調査されます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(×)、となります。

第26問

固有心筋の特徴はどれか。

-

1.平滑筋である。

-

2.骨格筋よりも不応期が短い。

-

3.活動電位にプラトー相がみられる。

-

4.筋層は右心室の方が左心室より厚い。

- 解答・解説

-

1.(×)固有心筋は、心房や心室壁を構成する心筋細胞であり、骨格筋とともに横紋筋の一種です。

2.(×)固有心筋は、骨格筋よりも不応期が長く、強縮(刺激による攣縮の重なりを受けて生じる持続性収縮)を起こさないことが特徴です。

3.(○)心筋は、活動電位を変化させることで収縮・弛緩刺激伝導を起こしています。1クールの活動電位は脱分極相、プラトー相、再分極相、静止電位相から構成されます。

4.(×)左心室は全身に血液を送り出す働きをしているため筋層が発達しており、右心室より約3倍厚くなっています。なお、心房筋肉は心室筋に比べてはるかに薄くなっています。

第27問

小細胞癌(small cell carcinoma)で正しいのはどれか。

-

1.患者数は非小細胞癌(non-small cell carcinoma)より多 い。

-

2.肺末梢側に発生しやすい。

-

3.悪性度の低い癌である。

-

4.治療は化学療法を行う。

- 解答・解説

-

1.(×)小細胞癌が原発性肺癌患者数に占める割合は約15%であり、非小細胞癌である扁平上皮癌(約25%)や腺癌(約45%)よりも少なくなっています。

2.(×)肺癌における小細胞癌や扁平上皮癌は喫煙との関連性が深く、肺の中枢側に好発します。肺末梢側に発生しやすいのは、肺腺癌です。

3.(×)小細胞癌は、増殖が速く転移しやすいため、原発性肺癌の中で最も悪性度の高い癌だといえます。

4.(○)早期の段階から、画像診断や腫瘍マーカーなどでも確認できない微小転移が起こっていることを想定し、原則として化学療法を併用します。

第28問

脳梗塞(cerebral infarction)を最も早期に検出できる画像検査はどれか。

-

1.シンチグラフィ

-

2.磁気共鳴画像〈MRI〉

-

3.磁気共鳴血管画像〈MRA〉

-

4.コンピュータ断層撮影〈CT〉

- 解答・解説

-

1.(×)脳血流シンチグラフィは、脳の血流分布を評価するものです。脳梗塞部位の同定はできません。

2.(○)磁気共鳴画像<MRI>の拡散強調画像(DWI)は、微小な梗塞部位でも高信号域として検出可能で、発症から数分以内の超急性期であっても描出することができます。

3.(×)磁気共鳴血管画像<MRA>は、脳血管の狭窄や閉塞部位の検出に用いられます。梗塞部位の把握は可能ですが、検査には時間を要するため、最も早期に検出できる画像検査とはいえません。

4.(×)コンピュータ断層撮影<CT>では、梗塞部位が低吸収域となる発症後12~24時間までは検出できません。したがって、最も早期に検出できる画像検査とはいえません。

第29問

公費医療と法の組合せで正しいのはどれか。

-

1.未熟児の養育医療―医療法

-

2.結核児童の療養給付―児童福祉法

-

3.麻薬中毒者の措置入院―精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

-

4.定期予防接種による健康被害の救済措置―感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

- 解答・解説

-

1.(×)未熟児の養育医療は、母子保健法に規定されています。

2.(○)結核児童の療養給付(療育の給付)は、児童福祉法に規定されています。入院させて適正な医療を提供するだけでなく、「学校教育を受けさせ、これに必要な学習用品を支給し、かつ児童の療養生活の指導を行ない、必要に応じて日用品を支給する」とされています。

3.(×)麻薬中毒者の措置入院は、麻薬及び向精神薬取締法に規定されています。精神保健福祉法における措置入院とは異なるものであり、精神病症状、自傷・他害のおそれなどの要件は求められません。

4.(×)定期予防接種による健康被害の救済措置は、予防接種法に規定されています。

第30問

廃棄する物とその区分との組合せで正しいのはどれか。

-

1.滅菌パックの袋―産業廃棄物

-

2.エックス線フィルム――般廃棄物

-

3.血液の付着したメスの刃―感染性産業廃棄物

-

4.pH 12.5以上のアルカリ性の廃液―感染性一般廃棄物

- 解答・解説

-

1.(×)感染性のない滅菌パックの袋は、一般廃棄物となります。

2.(×)X線フィルムは、事業活動に伴って生じた廃プラスチック類であり、産業廃棄物となります。

3.(○)血液の付着したメスの刃は、ヒトに感染するおそれのある病原体が付着している可能性があるため、特別管理廃棄物の一種である感染性産業廃棄物として処理する必要があります。

4.(×)pH 12.5以上の強アルカリ性廃液、PH 2.0以下の強酸性廃液は、産業廃棄物となります。

-

-

第31問

患者と看護師の間の専門的な援助関係で適切なのはどれか。

-

1.自然発生的に成立する。

-

2.援助方法は看護師に一任される。

-

3.患者のニーズに焦点がおかれる。

-

4.日常的な会話を中心に展開する。

- 解答・解説

-

1.(×)援助関係は、患者と看護師の間で人為的に成立します。看護師には、そのことを十分に意識して関わる中で患者の信頼を獲得し、援助関係を維持する姿勢が求められます。

2.(×)援助方法は、患者の意思を尊重して決定することが重要です。

3.(○)患者の言葉として表明される主観的ニーズだけでなく、看護師のアセスメントから導き出される客観的ニーズも重視されます。

4.(×)日常的な会話も患者のニーズを把握するための情報収集となり得ますが、専門的なアセスメントに基づいた援助が中心となります。

第32問

細菌の芽胞を死滅させるのはどれか。

-

1.紫外線

-

2.ポビドンヨード

-

3.70%アルコール

-

4.酸化エチレンガス

- 解答・解説

-

物理的・化学的耐性が高い芽胞を含めて細菌を死滅・除去することを滅菌といい、細菌を不活化して生活力を奪う殺菌とは異なります。

1.(×)紫外線では、芽胞を十分に殺菌することはできません。

2.(×)ポビドンヨードは、ほとんどの細菌に有効ですが、一部を除いて芽胞には効果を発揮しません。

3.(×)70%アルコールは、芽胞に対してはほとんど無効です。

4.(○)酸化エチレンガス(エチレンオキシドガス)は、細菌を構成する蛋白質のアルキル化を生じさせることにより、芽胞を含めた滅菌が可能です。

第33問

クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)(Clostridium difficile)による下痢を発症している患者の陰部洗浄をベッド上で行う際の個人防護具を着用した看護師の写真を別に示す。 適切なのはどれか。

-

1.A

-

2.B

-

3.C

-

4.D

- 解答・解説

-

クロストリジウム・ディフィシレ(ディフィシル)は嫌気性のグラム陽性桿菌で、芽胞を形成して乾燥、熱、消毒薬への強い抵抗性を示し、環境表面で長期間生存します。患者の排泄物や汚染された衣類・器具などから経口感染するため、感染拡大を防ぐためには標準予防策に加えて接触予防策の徹底が重要です。特に下痢を発症している患者の陰部洗浄においては、手袋やマスクのほか、飛散する汚染水に備えて撥水性の使い捨てガウン(エプロンよりガウンのほうが望ましい)やゴーグルの着用が推奨されます。以上のことから、手袋、マスク、ガウン、ゴーグルを着用している選択肢Dが正解です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第34問

インシデントレポートで適切なのはどれか。

-

1.責任追及のためには使用されない。

-

2.インシデントの発生から1か月後に提出する。

-

3.主な記述内容はインシデントの再発防止策である。

-

4.実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。

- 解答・解説

-

1.(○)インシデントレポートは、再発防止のために活用すべきもので、インシデントを発生させた個人の責任追及のためには使用されません。個人の責任を追及すると、インシデントの隠蔽につながる可能性も否定できません。

2.(×)インシデントが発生した場合は、速やかに作成・提出します。

3.(×)再発防止が目的ですが、そのためにはインシデントの発生状況を時系列で詳細に記述する必要があります。

4.(×)実施前に発見されたインシデントも、インシデントレポートの対象となります。インシデントは事故につながりかねない異常事態であり、実施前であっても報告してリスクの芽を摘むことが大切です。

第35問

成人の睡眠で正しいのはどれか。

-

1.レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。

-

2.入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。

-

3.ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。

-

4.睡眠周期は90分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。

- 解答・解説

-

1.(○)レム睡眠中は、急速な眼球運動や骨格筋(抗重力筋)の筋活動低下が特徴的にみられます。

2.(×)喫煙により覚醒作用や興奮作用がもたらされ、精神興奮が助長されて睡眠導入時間は延長します。また、入眠してからも覚醒しやすくなります。

3.(×)ノンレム睡眠中は、新陳代謝が亢進し、エネルギー代謝は低下します。

4.(×)長いノンレム睡眠の後、短いレム睡眠が続いて、1つの睡眠周期(約90分)となります。

第36問

片麻痺のある成人の臥床患者の患側の良肢位で適切なのはどれか。

-

1.肩関節は内転10度

-

2.肘関節は屈曲10度

-

3.股関節は外転10度

-

4.足関節は背屈10度

- 解答・解説

-

良肢位とは、その位置から関節を動かせなくても、日常生活動作(ADL)に支障の少ない肢位のことです。ギプスなどで関節固定する場合は、原則として良肢位で固定します。

1.(×)肩関節は外転60~80度とし、屈曲・回旋は顔に手が届く角度とします。

2.(×)肘関節は、屈曲90度とします。

3.(○)歩行や座位が可能となる股関節の良肢位は、外転0~10度、屈曲15~30度です。

4.(×)足関節は背屈・底屈0度とします。

第37問

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉を測定する方法で適切なのはどれか。

-

1.同じ指で24時間連続で測定する。

-

2.マニキュアをしたままで測定する。

-

3.装着部位に冷感がある場合は温める。

-

4.指を挟んだプローブはテープで固定する。

- 解答・解説

-

1.(×)長時間の連続測定では、血液のうっ滞を引き起こす可能性があるため、定期的に装着部位を変更します。

2.(×)クリップ式のプローブ(パルスオキシメーター)は、酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビン光の透過性の違いを利用してSpO2を測定します。マニキュアのような遮蔽物があると正確な測定が困難になる可能性があるため、除去する必要があります。

3.(○)装着部位に冷感がある場合は、末梢血管が収縮して血流が減少している可能性があります。温めて血流を改善してから測定します。

4.(×)プローブはクリップ式であり、テープで固定する必要はありません。

第38問

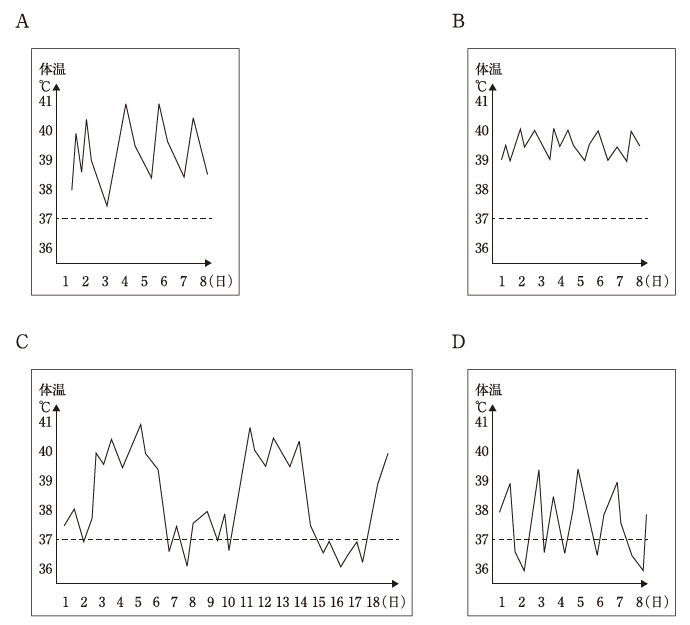

熱型を図に示す。 熱型の種類と図の組合せで正しいのはどれか。

-

1.間欠熱―A

-

2.稽留熱―B

-

3.弛張熱―C

-

4.波状熱―D

- 解答・解説

-

1.(×)37℃以上の体温が持続し、日差が1℃以上であることから、Aは弛張熱です。

2.(○)38.5℃以上の高熱で、日差が1℃以下であることから、Bは稽留熱です。腸チフス、肺炎、日本脳炎、髄膜炎、悪性リンパ腫などでみられます。

3.(×)有熱期と無熱期が不規則に繰り返し出現している熱型であり、Cは波状熱です。

4.(×)有熱期と無熱期が1日置きに出現し、日差が1℃以上で、最低体温が37℃以下であることから、Dは間欠熱です。

第39問

薬の内服方法における頓用で正しいのはどれか。

-

1.週に1回服用する。

-

2.食事の前に服用する。

-

3.指定された時間に服用する。

-

4.症状が現れたときに服用する。

- 解答・解説

-

食前、食後、食間、就寝前などのように定期的に内服するのではなく、症状が現れた場合や増悪した場合に、必要に応じて速効性の薬を使用する用法が頓用(頓服)です。その目的は患者の主訴を早急に軽減・消失させることであり、疼痛時、悪心時、発熱時、不眠時、発作時などに使用します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第40問

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

-

1.運動耐久力の向上

-

2.明暗順応の低下

-

3.持久力の向上

-

4.臓器の萎縮

- 解答・解説

-

壮年期は青年期と老年期(中年期)の間に位置する年代であり、その年齢の幅は定義により異なりますが、厚生労働省のデータでは25~44歳とされています。

1.(×)運動耐久力は、青年期まで向上し、その後は加齢に伴って低下します。ただし、運動習慣を持つことで低下の速度を緩やかにすることができます。

2.(○)個人差はあるものの、壮年期には明暗順応の低下がみられます。

3.(×)持久力は、青年期まで向上し、その後は加齢に伴って低下します。ただし、運動習慣を持つことで低下の速度を緩やかにすることができます。

4.(×)臓器の萎縮は加齢に伴う生理的萎縮であり、老年期に起こります。

第41問

急性期患者の生体反応で正しいのはどれか。

-

1.異化が亢進する。

-

2.症状の変化は緩やかである。

-

3.サイトカイン分泌が低下する。

-

4.副腎皮質ホルモンの分泌が低下する。

- 解答・解説

-

1.(○)異化は、分子を化学的に小さな構成部分に分解し、エネルギーを取り出す代謝過程です。急性期においては、内分泌系と自律神経系の働きが活発になり、さまざまなホルモンの分泌が増加し、エネルギー産生のために異化作用の亢進が起こります。

2.(×)急性期では、全身反応が急激に進行し、その変化に対応するため、症状の変化も急激となります。

3.(×)サイトカインは、生理活性物質の総称であり、細胞から分泌される低分子の蛋白質です。急性期では、炎症に反応してサイトカインの分泌が増加します。

4.(×)ストレス反応により、副腎皮質ホルモン(カテコールアミン)の分泌が亢進します。

第42問

砕石位による手術で起こりやすい合併症はどれか。

-

1.猿手

-

2.尖足

-

3.下垂手

-

4.腸骨部の褥瘡

- 解答・解説

-

1.(×)猿手は、正中神経麻痺により生じます。

2.(○)砕石位は、婦人科や泌尿器科の診察・治療や、出産時などの一般的な体位です。尖足は総腓骨神経麻痺により生じるため、砕石位における支脚台の膝関節部圧迫のために総腓骨神経が障害され、尖足の症候である足関節の背屈および外転障害が出現する可能性があります。

3.(×)下垂手は、橈骨神経麻痺により生じます。

4.(×)腸骨部の褥瘡は、側臥位で好発します。砕石位では、仙骨部の褥瘡発生リスクが上昇します。

第43問

ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。

-

1.超音波検査

-

2.エックス線撮影

-

3.骨シンチグラフィ

-

4.磁気共鳴画像〈MRI〉

- 解答・解説

-

磁気共鳴画像(MRI)は非常に大きな磁力を発生させるため、ペースメーカーのリードを発熱させるなどの影響を及ぼす可能性があり、ペースメーカー植込み患者においては従来よりMRI検査が禁忌となっています。MRIを安全に施行できる「条件付きMRI対応心臓植込み型デバイス」も普及し始めていますが、いずれにしても事前の確認が必須です。なお、超音波検査、単純X線撮影、骨シンチグラフィ(放射性同位元素を用いる)については、ペースメーカー植込み患者であっても支障はありません。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第44問

肝動脈塞栓術〈TAE〉の適応となる疾患はどれか。

-

1.脂肪肝(fatty liver)

-

2.急性A型肝炎(acute hepatitis A)

-

3.肝細胞癌〈HCC〉(hepatocellular carcinoma)

-

4.アメーバ性肝膿瘍(amoebic abscess of the liver)

- 解答・解説

-

1.(×)脂肪肝は、肝細胞が脂肪化した状態であり、肝動脈塞栓術では改善されません。食生活の改善、原因疾患の治療、運動療法などを行います。

2.(×)急性A型肝炎では、ウイルス感染により広範囲な炎症をきたします。特異的治療はないため、対症療法となります。

3.(○)肝細胞癌では、肝動脈塞栓術(TAE)により塞栓物質を投与して癌細胞への血流を阻害することで、腫瘍の縮小や消失が期待できます。塞栓物質と抗がん剤を投与する肝動脈化学塞栓術(TACE)が行われることもあります。

4.(×)アメーバ性肝膿瘍は、細菌や原虫が肝内で増殖した結果として腫瘍が形成された病態であり、メトロニダゾールの投与が適応となります。

第45問

ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉に感染している患者で、後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome)〈AIDS〉の状態にあると判断できる疾患はどれか。

-

1.季節性インフルエンザ(seasonal influenza)

-

2.ニューモシスチス肺炎(pneumocystis pneumonia)

-

3.ノロウイルス性腸炎(norovirus enteritis)

-

4.単純性膀胱炎(uncomplicated cystitis)

- 解答・解説

-

1.(×)呼吸器関連のエイズ指標疾患には非結核性抗酸菌症や活動性結核などがありますが、季節性インフルエンザは含まれていません。

2.(○)ニューモシスチス肺炎は、酵母様真菌のPneumocystis jiroveciiにより引き起こされる日和見感染症であり、代表的なエイズ指標疾患です。

3.(×)ノロウイルス性腸炎は、下痢や嘔吐を主徴とする感染力の強い感染性胃腸炎です。エイズ指標疾患には含まれていません。

4.(×)単純性膀胱炎は原因となる基礎疾患のない膀胱炎であり、原因の多くは大腸菌です。エイズ指標疾患には含まれていません。

-

-

第46問

細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)の症状はどれか。

-

1.羞明

-

2.羽ばたき振戦

-

3.Raynaud〈レイノー〉現象

-

4.Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候

- 解答・解説

-

1.(○)羞明とは、通常の光量に対しても、まぶしく不快に感じる状態のことです。細菌性髄膜炎では、感染を起こした脳脊髄液が髄膜を刺激し、頸部の痛みと硬さを伴う頭痛、悪心・嘔吐、発熱、不穏、羞明などの髄膜刺激症状がみられます。

2.(×)羽ばたき振戦は、手関節を背屈させたまま両手を前に出すと、筋肉が不随意に緊張と弛緩を繰り返す症候です。典型的なものは肝性昏睡(肝性脳症)の初期にみられます。

3.(×)Raynaud〈レイノー〉現象は、寒冷刺激や精神的緊張により手指の小動脈が収縮し、蒼白・紫色になる現象です。膠原病やレイノー病でみられます。

4.(×)Blumberg〈ブルンベルグ〉徴候は、腹膜炎の際、腹壁をゆっくりと圧迫し、急に解除すると、鋭い疼痛を感じる徴候です。

第47問

貧血(anemia)を伴う患者の爪の写真を別に示す。 欠乏している栄養素はどれか。

-

1.ビタミンB12

-

2.ビタミンC

-

3.葉酸

-

4.鉄

- 解答・解説

-

1.(×)ビタミンB12の欠乏により、DNA合成が障害されて巨赤芽球性貧血が生じます。

2.(×)一般的に、ビタミンCの欠乏と貧血は関連しません。

3.(×)葉酸の欠乏によっても、巨赤芽球性貧血がみられます。

4.(○)画像では、爪甲が菲薄化し、反り返った状態であることが分かります。これは鉄欠乏性貧血で特徴的にみられる匙状爪(スプーンネイル)です。脆弱になった爪が外力に耐えられず、変形することで生じます。鉄欠乏性貧血は、赤血球の成分であるヘモグロビンの合成や酸素運搬機能に必要な鉄の不足が原因です。

第48問

手術後に無排卵になるのはどれか。

-

1.脳下垂体全摘出術

-

2.単純子宮摘出術

-

3.低位前方切除術

-

4.片側卵巣切除術

- 解答・解説

-

1.(○)脳下垂体全摘出術後は、下垂体から排出される黄体化ホルモン(LH)や卵巣刺激ホルモン(FSH)などの排卵に関与するホルモンが分泌されなくなるため、無排卵となります。

2.(×)単純子宮摘出術では、下垂体と卵巣が温存されているため、排卵は持続します。

3.(×)低位前方切除術は直腸癌の術式で、直腸を切除して肛門管と口側腸管を腹膜反転部より下で吻合するものです。排卵には影響しません。

4.(×)片側卵巣切除術後は、残存する片側の卵巣により排卵は持続します。

第49問

被験者が図形を描き写す内容が含まれる認知機能の評価はどれか。

-

1.認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

-

2.Mini-Mental State Examination〈MMSE〉

-

3.高齢者の総合機能評価CGA簡易版〈CGA 7〉

-

4.改訂長谷川式簡易知能評価スケール〈HDS-R〉

- 解答・解説

-

1.(×)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準では、日常生活自立度を客観的な観察により評価します。

2.(○)Mini-Mental State Examination(MMSE)は、国際的に用いられている認知機能のスクリーニング検査です。見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図形的能力などを、図形模写を含んだ11の質問で評価します。30点満点中21点以下で認知症の疑いとされます。

3.(×)高齢者の総合機能評価CGA簡易版(CGA 7)は、医学的評価だけでなく、生活機能、精神機能、環境などの多角的な視点から、高齢者の状態を総合的に評価するものです。

4.(×)改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は、9項目の設問で構成された認知機能のスクリーニング検査ですが、図形模写は含まれていません。

第50問

老化による免疫機能の変化はどれか。

-

1.胸腺の肥大

-

2.T細胞の増加

-

3.獲得免疫の反応の低下

-

4.炎症性サイトカインの産生の減少

- 解答・解説

-

老化に伴って、自然免疫(非特異的防御機構)の機能が低下し、獲得免疫(特異的防御機構)の応答が劣化することで、高齢者では感染抵抗性が低下します。

1.(×)胸腺は、加齢に伴って萎縮します。

2.(×)加齢に伴って胸腺が萎縮するため、胸腺で成熟するT細胞の産生は減少します。

3.(○)T細胞は、獲得免疫の一つである細胞性免疫の中心的役割を担っています。T細胞は、骨髄由来の未熟なリンパ球が胸腺で分化・成熟して血流や末梢組織に移行したものであり、加齢に伴って減少するため、獲得免疫の反応は低下します。

4.(×)炎症性サイトカインは、細胞老化を起こした細胞から分泌されるため、老化に伴って産生量は慢性的に増加します。

第51問

高齢者の性について正しいのはどれか。

-

1.女性の性交痛は起こりにくくなる。

-

2.男性は性ホルモンの分泌量が保たれる。

-

3.高齢になると異性に対する羞恥心は減退する。

-

4.セクシュアリティの尊重はQOLの維持に影響する。

- 解答・解説

-

1.(×)閉経によりエストロゲンの分泌が低下し、膣からの腺分泌が低下するため、性交痛が生じやすくなります。

2.(×)男女ともに、加齢に伴って性ホルモンの分泌量は低下します。

3.(×)異性に対する羞恥心の程度は個人差によるものであり、加齢により減退するものではありません。高齢者に対してもセクシュアリティに対する十分な配慮が必要です。

4.(○)セクシュアリティとは、性と欲望に関わる人間の精神や具体的活動のあり方全般を指す言葉です。性別や年齢にかかわらず、セクシュアリティを尊重することはQOLの維持に影響します。

第52問

老化による身体機能の変化と薬物動態への影響との組合せで正しいのはどれか。

-

1.血中蛋白の低下―薬効の減少

-

2.腎血流量の低下―薬効の減少

-

3.肝血流量の低下―薬効の増大

-

4.消化機能の低下―薬効の増大

- 解答・解説

-

1.(×)血中蛋白が低下すると、蛋白と結合しない薬物の血中濃度が上昇するため、薬効は増大します。

2.(×)腎血流量が低下すると、尿排泄も低下して薬物の血中濃度が上昇するため、薬効は増大します。

3.(○)肝血流量の低下により、薬物の代謝が低下し、薬物の血中濃度が上昇するため、薬効は増大します。したがって、高齢者では投与量の調整が必要になることがあります。

4.(×)消化機能が低下することで、薬物の吸収も低下するため、薬効は減少します。

第53問

軽度認知障害(mild neurocognitive disorder)で正しいのはどれか。

-

1.一過性の障害である。

-

2.実行機能障害がある。

-

3.物忘れを自覚している。

-

4.日常生活動作〈ADL〉が障害される。

- 解答・解説

-

軽度認知障害は認知症の前段階であり、年間で10~15%が認知症に移行するとされています。

1.(×)軽度認知障害を発症する原因は加齢による脳萎縮などであり、進行性の障害となります。

2.(○)実行機能障害(遂行機能障害)は、目的を持った行動を計画し、実際に行動に移すことが難しい状態です。軽度認知障害では初期からみられます。

3.(○)ほとんどの軽度認知障害患者は、自身の物忘れなどの症状を自覚しています。

4.(×)軽度認知障害の段階では、日常生活動作〈ADL〉が保たれています。

※本問について、厚生労働省は「複数の正解があるため、複数の選択肢を正解として採点する」と発表しました。

第54問

認知症(dementia)が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、複数の専門職でアセスメントや自立生活の支援を行うのはどれか。

-

1.成年後見人

-

2.介護認定審査会

-

3.認知症対応型通所介護

-

4.認知症初期集中支援チーム

- 解答・解説

-

1.(×)家庭裁判所から選任された成年後見人は、判断能力が著しく低下した人の代弁者となり、財産保護や身上監護を行います。

2.(×)介護認定審査会は、医療・福祉・保健分野の専門職者で構成され、要介護認定の審査・判定を行います。

3.(×)認知症対応型通所介護は、介護保険の居宅サービスの一つで、認知症患者が自立した生活を送れるよう、入浴や食事の介助、機能訓練などを提供します。

4.(○)認知症初期集中支援チームは、医療・福祉・保健分野の専門職者で構成され、認知症が疑われる人やその家族を訪問し、アセスメントや自立生活の支援を行う組織です。病院や診療所、市町村、地域包括支援センターなどに配置されています。

第55問

日本で用いているDENVER II(デンバー発達判定法)で6か月児の90%ができるのはどれか。

-

1.寝返りをする。

-

2.積み木をもちかえる。

-

3.喃語様のおしゃべりをする。

-

4.自分で食べ物を口へもっていく。

- 解答・解説

-

DENVER II(デンバー発達判定法)は、1960年代に米国のFrankenburg博士らが開発した、乳児期から6歳までの発達判定法です。異常の早期発見を目的とした一次スクリーニングで、比較的短時間で実施できます。(1)個人-社会、(2)微細運動-適応、(3)言語、(4)粗大運動の4分野、125項目で構成されます。

1.(○)寝返りは生後5~6か月ごろにできるようになり、90%ができるのは生後6か月です。

2.(×)90%が積み木をもちかえることができるのは、生後9か月です。

3.(×)90%が喃語様のおしゃべりをすることができるのは、生後10~11か月です。

4.(×)90%が自分で食べ物を口へもっていくことができるのは、生後8~9か月です。

第56問

幼児を対象とする定期予防接種はどれか。

-

1.DTワクチン(二種混合)

-

2.ロタウイルスワクチン

-

3.BCGワクチン

-

4.水痘ワクチン

- 解答・解説

-

1.(×)DTワクチン(ジフテリア・破傷風二種混合)は、11~13歳を対象とする定期予防接種です。

2.(×)ロタウイルスワクチンは1歳未満が対象であり、出題時は任意接種でした。2020年10月以降は定期接種の対象となっています。

3.(×)BCGワクチンは、1歳未満を対象とする定期予防接種です。

4.(○)水痘ワクチンは、幼児(12~36か月)を対象とする定期予防接種です。1回目の接種は標準的には生後12~15か月までの間に行い、2回目の接種は1回目の接種から3か月以上経過してから行いますが、標準的には1回目接種後6~12か月経過した時期に行うこととされています。

第57問

大泉門の説明で正しいのはどれか。

-

1.2歳まで増大する。

-

2.陥没している場合は髄膜炎(meningitis)を疑う。

-

3.閉鎖が早すぎる場合は小頭症(microcephaly)を疑う。

-

4.頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。

- 解答・解説

-

1.(×)通常、大泉門は1歳半ごろまでに閉鎖します。

2.(×)陥没している場合は脱水が疑われます。髄膜炎では、頭蓋内圧亢進により大泉門は膨隆します。

3.(○)閉鎖が早すぎる場合は小頭症が疑われるため、精査が必要です。小頭症は、脳の発達が不完全であるため、同じ年齢の平均に比べて頭囲が標準偏差の2倍以上小さい状態を指します。

4.(×)頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分は、小泉門です。大泉門は、頭頂骨と前頭骨に囲まれた骨のない軟らかい部分です。

第58問

幼児の心肺蘇生における胸骨圧迫の方法で正しいのはどれか。

-

1.胸骨中央下部を圧迫する。

-

2.実施者の示指と中指とで行う。

-

3.1分間に60回を目安に行う。

-

4.1回の人工呼吸につき3回行う。

- 解答・解説

-

1.(○)胸骨圧迫の部位は、胸骨中央下部です。胸の厚みの約3分の1沈むように強く圧迫します。

2.(×)示指と中指とで行うのは、乳児(1歳未満)の場合です。幼児の場合は、片手の甲で圧迫する方法や、手掌基部を重ねて行う方法があります。

3.(×)小児では、1分間に100~120回を目安に行います。

4.(×)1人法では胸骨圧迫30回に対して2回の人工呼吸、2人法では胸骨圧迫15回に対して2回の人工呼吸を組み合わせます。

第59問

配偶子の形成で正しいのはどれか。

-

1.卵子の形成では減数分裂が起こる。

-

2.精子の形成では極体の放出が起こる。

-

3.成熟卵子はXまたはY染色体をもつ。

-

4.精子は23本の常染色体と1本の性染色体をもつ。

- 解答・解説

-

1.(○)精子・卵子の形成時には、2回の減数分裂が起こります。

2.(×)極体(余分な染色体が入った細胞片)の放出が起こるのは、卵子の第1減数分裂時です。

3.(×)XまたはY染色体を持つのは精子であり、成熟卵子はX染色体のみを持ちます。

4.(×)精子・卵子は、22本の常染色体と1本の性染色体を持ちます。

第60問

女子の思春期の特徴で正しいのはどれか。

-

1.9歳で初経が発来する。

-

2.月経開始後に身長の発育が加速する。

-

3.陰毛が発生した後に乳房の発育が始まる。

-

4.性腺刺激ホルモン放出ホルモン〈GnRH〉によって月経が開始する。

- 解答・解説

-

1.(×)初経発来の平均年齢は12歳前後であり、多くは小学校高学年~中学生の時期に当たります。

2.(×)初経発来の1年前くらいから身長の発育は加速します。これはエストロゲンの作用によるものであり、月経開始後は身長の伸びが緩やかになります。

3.(×)一般的に、女子の第2次性徴の発現は、乳房の発育→陰毛の発生→初経の順になります。

4.(○)脳の視床下部から分泌される性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)が、卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体形成ホルモン(LH)などの性腺刺激ホルモンの分泌を促し、これらが卵巣に作用することでエストロゲン分泌が増加して初経が発来します。

-

-

第61問

妊娠37週の妊婦の胎児心拍数陣痛図の所見で正常なのはどれか。

-

1.胎児心拍数基線が110~160bpmである。

-

2.胎児心拍数基線細変動を認めない。

-

3.一過性頻脈を認めない。

-

4.一過性徐脈を認める。

- 解答・解説

-

1.(○)胎児心拍数基線の基準範囲は110~160bpmです。160bpmを超えるものが頻脈、110bpm未満が徐脈となりますが、妊娠週数の早い段階では正常でも頻脈傾向を呈することがあります。

2.(×)胎児心拍数基線細変動の基準範囲は6~25bpmであり、変動がみられることは正常です。それがみられない場合(基線細変動消失)は、緊急の対応が必要になります。

3.(×)一過性頻脈は、子宮収縮、胎動、内診などの刺激に応じて胎児の心拍が上昇する現象であり、正常な所見です。

4.(×)一過性徐脈は、児頭圧迫、胎児機能不全、臍帯圧迫などが疑われる所見であり、継続観察や精密検査が必要です。

第62問

子宮復古状態を観察する手順で正しいのはどれか。

-

1.観察は排尿前に行う。

-

2.褥婦にはFowler〈ファウラー〉位をとってもらう。

-

3.褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。

-

4.子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。

- 解答・解説

-

子宮復古状態は、子宮底の高さ・硬さ(元の状態のように下がってきているか、硬くなってきているか)を観察して判断します。

1.(×)尿が貯留すると、膀胱の上部に位置する子宮を押し上げてしまうため、子宮底長に影響を及ぼします。また、観察には子宮触診が含まれることや、観察時の不快感につながることからも、排尿後に行うことが適切です。

2.(×)観察は、仰臥位で行います。

3.(○)子宮底長の測定は、褥婦の膝を伸展させて行います。

4.(×)子宮底長は、恥骨結合上縁から子宮底部までを測定します。

第63問

正常に経過している妊娠36週の妊婦が、次に妊婦健康診査を受診する時期として推奨されるのはどれか。

-

1.4週後

-

2.3週後

-

3.2週後

-

4.1週後

- 解答・解説

-

妊婦健康診査は、母体と胎児の健康・発育状態を確認するため、妊娠週数が進むごとに頻度を増やして行います。

1.(×)4週ごとに妊婦健康診査の受診が推奨されているのは、妊娠初期~妊娠23週です。

2.(×)一般的に、3週ごとの受診が推奨される妊娠週数は存在しません。

3.(×)2週ごとに妊婦健康診査の受診が推奨されているのは、妊娠24週~妊娠35週です。

4.(○)妊娠36週以降出産までの期間は、1週ごとの妊婦健康診査受診が推奨されています。

第64問

災害派遣精神医療チーム〈DPAT〉で正しいのはどれか。

-

1.厚生労働省が組織する。

-

2.被災地域の精神科医療機関と連携する。

-

3.発災1か月後に最初のチームを派遣する。

-

4.派遣チームの食事は被災自治体が用意する。

- 解答・解説

-

1.(×)DPATは、都道府県および政令指定都市により組織されます。

2.(○)DPATには、被災地域の精神科を含む保健医療体制との連携が求められています。

3.(×)DPATは、専門的訓練・研修を受け、災害発生からおおむね48時間以内に先遣隊が活動可能である医療チームです。被災地のニーズに基づいて活動を開始するため、派遣の時期に関する制限はありません。

4.(×)被災自治体に負担をかけないため、移動、食事、通信、宿泊などを自ら確保し、自立活動を行う自己完結型チームです。

第65問

平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれか。

-

1.地域生活支援の強化

-

2.任意入院制度の新設

-

3.医療保護入院の明確化

-

4.精神障害者の定義の見直し

- 解答・解説

-

1.(○)平成16年(2004年)に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンでは、国民の理解の深化、精神医療の改革、地域生活支援の強化を推進することが目標とされました。

2.(×)任意入院制度は、昭和62年(1987年)に精神衛生法が精神保健法に改正された際に新設されました。

3.(×)平成25年(2013年)の精神保健福祉法改正により、医療保護入院の要件が明確化されました。

4.(×)精神障害者の定義の見直しは、平成5年(1993年)の精神保健法改正時に行われました。この改正では精神障害者の定義を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」としています。

第66問

Aさん(25歳、男性)は、統合失調症(schizophrenia)と診断された。抗精神病薬の内服を開始した2日後、Aさんはそわそわして落ち着かず「足がムズムズする」と歩き回るようになった。 Aさんにみられている状態はどれか。

-

1.アカシジア

-

2.ジストニア

-

3.ジスキネジア

-

4.ミオクローヌス

- 解答・解説

-

1.(○)抗精神病薬投薬開始から2日後であり、Aさんの状態から考えられるのはアカシジア(静座不能症)です。アカシジアは、抗精神病薬の副作用による錐体外路症状の一つであり、下肢などのむずむず感により落ち着かない様子がみられます。

2.(×)ジストニアは抗精神病薬の副作用による錐体外路症状の一つであり、筋肉の緊張が持続して異常な動作や姿勢が生じます。

3.(×)ジスキネジアは抗精神病薬の副作用による錐体外路症状の一つであり、主に顔面において難治性の反復的な不随意運動が出現します。

4.(×)ミオクローヌスは、突発的で不随意な筋収縮です。抗精神病薬の副作用ではありません。

第67問

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に定められている隔離について正しいのはどれか。

-

1.隔離の理由は解除する時に患者に説明する。

-

2.開始した日時とその理由を診療録に記載する。

-

3.隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。

-

4.行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。

- 解答・解説

-

1.(×)隔離の理由は、開始前に、書面をもって患者本人や家族に説明します。

2.(○)隔離を行うにあたっては、隔離を行ったこと、その理由、隔離開始日時と解除日時を診療録に記載します。

3.(×)隔離室は個室管理が原則であり、さらに患者を入室させることはできません。

4.(×)隔離の要否を判断するのは医師であり、12時間を超える場合は精神保健指定医である必要があります。医師や看護師などで構成される行動制限最小化委員会は、隔離・拘束を最小化して適正に行う目的で設置されており、開始の必要性を判断することはありません。

第68問

Aさん(82歳、女性)は、要支援2である。 Aさんの屋内での転倒予防と自立の促進のため、自宅で介護する家族への指導で適切なのはどれか。

-

1.車椅子での移動とする。

-

2.移動時にスリッパを使用する。

-

3.手すりがない場所での歩行を避ける。

-

4.移動の前に立ちくらみの有無を確認する。

- 解答・解説

-

要支援2は、基本的に1人で生活できる状態ですが、日常生活上の複雑な動作(IADL)には介助を必要とします。

1.(×)自立歩行は可能であり、車椅子での移動とすることで廃用症候群を引き起こす可能性があるため不適切です。

2.(×)スリッパはつまずきやすいため、転倒リスクが高まります。

3.(×)手すりがない場所での歩行を避けることは、活動範囲を狭め、自立を妨げます。壁や丈夫な家具などを伝って、安全に歩行できるよう工夫することが適切です。

4.(○)起立性低血圧による転倒を予防する目的で、移動の前に立ちくらみやめまいの有無を確認することが適切です。

第69問

Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis)〈ALS〉のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。 Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。

-

1.医療保険から給付される。

-

2.特別訪問看護指示書を受けて実施される。

-

3.複数の訪問看護事業所の利用はできない。

-

4.理学療法士による訪問は給付が認められない。

- 解答・解説

-

1.(○)筋萎縮性側索硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等の一つであり、要介護5で介護保険が利用できる状態であっても、訪問看護は医療保険から給付されます。

2.(×)現在Aさんの状態は安定していることから、訪問看護指示書を受けて実施されます。特別訪問看護指示書は、急性増悪時や終末期において、頻回な訪問看護が必要と判断された場合に交付される指示書です。その訪問看護は医療保険から給付されます。

3.(×)筋萎縮性側索硬化症は厚生労働大臣が定める疾病等に該当するため、複数の訪問看護事業所を利用することができます。

4.(×)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問療法も給付対象となります。

第70問

Aさん(85歳、女性)は、要支援1で介護予防通所リハビリテーションを月2回利用している。Aさんから「最近排便が3〜4日に1回しかなくて、お腹が張って困っている」と通所施設の看護師に相談があった。 看護師が行うAさんへの便秘に対する助言で適切なのはどれか。

-

1.毎日、朝食後に便座に座る。

-

2.就寝前に水を500mL飲む。

-

3.1日1万歩を目標に歩く。

-

4.蛋白質を多めに摂る。

- 解答・解説

-

1.(○)毎朝同じ時間に便座に座ることで、排便習慣が身に付きやすくなるため、便秘対策として有効です。

2.(×)水分摂取は便秘に有効ですが、就寝前の多量飲水では夜間頻尿を引き起こす可能性があるため、日中こまめに摂ることが適切です。

3.(×)Aさんは要支援1であり、1日1万歩を目標とするのは現実的ではありません。

4.(×)便秘解消のためには、蛋白質ではなく食物繊維を多めに摂るよう指導します。

第71問

Aさん(88歳、男性)は、長女(60歳、無職)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準ランクC2。仙骨部の褥瘡の治療のため、膀胱留置カテーテルを挿入することになった。 膀胱留置カテーテルを挿入中のAさんを介護する長女に対して、訪問看護師が指導する内容で適切なのはどれか。

-

1.「褥瘡が治癒するまでおしりは洗浄しないでください」

-

2.「体位変換ごとに蓄尿バッグを空にしてください」

-

3.「カテーテルは太ももに固定してください」

-

4.「尿に浮遊物がないか確認してください」

- 解答・解説

-

1.(×)感染や褥瘡悪化を予防するため、創部を含めてしっかりと洗浄することが適切です。

2.(×)頻回に行うと感染リスクが高まることから、基本的に畜尿バッグは設定した時間ごとに空にします。

3.(×)炎症や血行障害、不快感などを予防するため、原則として腹部に固定します。

4.(○)尿に浮遊物がある場合は尿路感染の可能性が考えられるため、カテーテルやバッグ内の浮遊物の有無を観察するよう指導します。

第72問

平成28年(2016年)の介護サービス施設・事業所調査における要介護度別利用者数の構成割合で、要介護5の利用者が最も多いのはどれか。

-

1.訪問介護

-

2.訪問看護

-

3.居宅介護支援

-

4.訪問入浴介護

- 解答・解説

-

1.(×)訪問介護で最も多い利用者は要介護1(31.0%)で、要介護5の割合は10.2%でした。

2.(×)訪問看護で最も多い利用者は要介護2(24.9%)で、要介護5の割合は18.1%でした。

3.(×)居宅介護支援で最も多い利用者は要介護1(33.9%)で、要介護5の割合は7.1%でした。

4.(○)要介護5の利用者が最も多かったのは、訪問入浴介護です(49.6%)。次点が要介護4(25.9%)となっています。

第73問

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

-

1.国が策定する。

-

2.在宅医療が含まれる。

-

3.3年ごとに見直される。

-

4.病床の整備は含まれない。

- 解答・解説

-

1.(×)医療計画は、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保を目的とし、都道府県が策定する総合的な保健医療施策です。

2.(○)「5疾病・5事業及び在宅医療」に係る医療連携体制の構築や、住民への情報提供推進策が盛り込まれています。

3.(×)第6次医療計画(2013~2017年度)までは5年ごとに改定されていましたが、第7次医療計画(2018~2023年度)からは6年ごとの改定となっています。ただし、居宅等医療等事項については3年ごとに調査・分析・評価し、必要であれば医療計画の中間見直しを行います。

4.(×)医療圏ごとの病床整備についても規定されています。

第74問

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

-

1.物資の備蓄

-

2.避難所の設置

-

3.災害障害見舞金の支給

-

4.救護班による医療の提供

- 解答・解説

-

1.(○)災害対策基本法第49条において、「防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務」が規定されています。

2.(×)避難所の指定については災害対策基本法に規定がありますが、避難所の設置については災害救助法に規定されています。

3.(×)災害障害見舞金の支給は、災害弔慰金の支給等に関する法律に規定されています。

4.(×)救護班による医療の提供は、医療法に規定されています。

第75問

2015年の経済協力開発機構〈OECD〉の報告書の日本に関する記述で正しいのはどれか。

-

1.喫煙率が最も低い。

-

2.高齢化率が最も高い。

-

3.人口千人当たりの病床数が最も少ない。

-

4.国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合が最も高い。

- 解答・解説

-

1.(×)喫煙率は、OECD加盟国のほぼ平均レベルです。

2.(○)OECD加盟国の中で、日本は高齢化率が最も高くなっています。

3.(×)日本における人口千人当たりの病床数は、OECD加盟国の中で最も高くなっています。

4.(×)国内総生産〈GDP〉に対する医療費の割合は、OECD加盟国の平均を上回っていますが、トップではありません。

-

-

第76問

眼球に入る光の量を調節するのはどれか。

-

1.角膜

-

2.虹彩

-

3.瞳孔

-

4.水晶体

-

5.毛様体

- 解答・解説

-

1.(×)角膜は、眼球の最表面に位置する光の取り入れ口です。

2.(○)虹彩は角膜と水晶体の間にある薄い膜で、その平滑筋の収縮に伴い瞳孔を収縮・散大させることで、眼球に入る光の量を調節します。

3.(×)瞳孔は、虹彩に囲まれた孔であり、光の通過点となります。

4.(×)水晶体は、角膜の後ろに位置する凸レンズ型の透明体であり、光を屈折させて網膜に像を投影します。

5.(×)毛様体の筋肉が伸縮することにより、水晶体の厚みを調節し、像のピントを合わせています。

第77問

最終代謝産物に尿酸が含まれるのはどれか。

-

1.核酸

-

2.リン脂質

-

3.中性脂肪

-

4.グルコース

-

5.コレステロール

- 解答・解説

-

1.(○)DNAやRNAなどの核酸はプリン体で構成されており、体内で順次分解されて最終的に尿酸となり、尿中に排泄されます。

2.(×)リン脂質は、アルコール(グリセロール)、脂肪酸、リン酸残基を含む脂質です。

3.(×)中性脂肪(トリグリセリド)は、リパーゼによりグリセロールと脂肪酸に分解されます。

4.(×)グルコースは炭水化物の代謝産物であり、最終的に二酸化炭素と水に分解されます。

5.(×)コレステロールは体内の脂質の一つであり、その一部は肝臓で胆汁酸に変換され、胆汁として十二指腸に分泌されます。

第78問

排尿時に収縮するのはどれか。

-

1.尿管

-

2.尿道

-

3.膀胱平滑筋

-

4.内尿道括約筋

-

5.外尿道括約筋

- 解答・解説

-

1.(×)尿管は蠕動運動により膀胱に尿を送りますが、排尿には関与しません。

2.(×)尿道括約筋が弛緩することで、尿道は拡張します。

3.(○)膀胱平滑筋(排尿筋)が収縮し、尿道括約筋が弛緩することで排尿が起こります。

4.(×)排尿時、内尿道括約筋は弛緩します。

5.(×)排尿時、外尿道括約筋は弛緩します。

第79問

重症筋無力症(myasthenia gravis)で正しいのはどれか。

-

1.男性に多い。

-

2.心肥大を生じる。

-

3.朝に症状が強くなる。

-

4.自己免疫疾患である。

-

5.70歳以上に好発する。

- 解答・解説

-

1.(×)重症筋無力症は、男性よりも女性に多くみられます。

2.(×)重症筋無力症の多くに胸腺肥大(過形成)がみられ、胸腺腫を合併する場合もあります。心肥大を生じることはありません。

3.(×)筋力低下とそれに伴う易疲労感は、午前より午後、さらには夕方に増悪します。症状に日内変動がみられることも、重症筋無力症の特徴の一つです。

4.(○)重症筋無力症は、アセチルコリン受容体に対する自己抗体が要因となる自己免疫疾患です。

5.(×)好発年齢は、20~40歳代です。

第80問

成人の気管内吸引の方法で適切なのはどれか。

-

1.実施前に咽頭部の分泌物を吸引する。

-

2.吸引圧は-40kPa(300mmHg)に調整する。

-

3.気管チューブと同じ内径のカテーテルを用いる。

-

4.カテーテルの挿入開始から終了まで30秒で行う。

-

5.カテーテルは気管分岐部より深い位置まで挿入する。

- 解答・解説

-

1.(○)咽頭部の分泌物には細菌などの微生物が含まれている可能性が高いため、チューブで気管内に押し込んでしまうと肺炎の原因となりかねません。

2.(×)吸引圧は、-20kPa(150mmHg)までに調整します。

3.(×)気管チューブ内を通すため、チューブより小さい内径のカテーテルを用います。

4.(×)カテーテルの挿入開始から終了まで、15秒以内で行うことが推奨されています。長引けば低酸素血症を招くおそれがあります。

5.(×)粘膜損傷による無気肺や気胸を予防するため、カテーテル挿入は気管分岐部より浅い部位までにとどめます。

第81問

交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

-

1.散瞳

-

2.精神性発汗

-

3.腸蠕動の促進

-

4.排尿筋の収縮

-

5.グリコーゲン合成の促進

- 解答・解説

-

1.(○)交感神経は瞳孔を散大させ、副交感神経は瞳孔を収縮させます。

2.(○)精神的ストレスとなる緊張や不安などを感じると、交感神経優位となり、汗腺の働きが活発になります。

3.(×)交感神経は、腸蠕動などの消化管機能を抑制します。

4.(×)排尿筋(膀胱平滑筋)の収縮は、副交感神経優位のときに生じます。

5.(×)交感神経優位では、グリコーゲンの分解が促進されるため、血糖値が上昇します。

第82問

気管で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.軟骨は筒状である。

-

2.胸骨角の高さで分岐する。

-

3.交感神経の働きで収縮する。

-

4.吸息相の気管内圧は陰圧である。

-

5.頸部では食道の背側に位置する。

- 解答・解説

-

1.(×)軟骨は、食道と接する後壁(背側)には存在しないため、馬蹄形(C字状)です。

2.(○)胸骨角(第4~5胸椎間)の高さで左右の主気管支に分岐します。

3.(×)交感神経の働きで弛緩し、気管内径が拡張します。

4.(○)気管内圧は、吸息相では陰圧、呼息相では陽圧です。内圧が陰圧になることで、体外から空気を取り込むことができます。

5.(×)頸部では、食道の腹側に位置します。

第83問

食道癌(esophageal cancer)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.女性に多い。

-

2.日本では腺癌が多い。

-

3.放射線感受性は低い。

-

4.飲酒は危険因子である。

-

5.胸部中部食道に好発する。

- 解答・解説

-

1.(×)食道癌は高齢男性に多い癌であり、男女比は6:1となっています。

2.(×)組織学的には扁平上皮癌が多く、日本においては9割以上となっています。

3.(×)扁平上皮癌は放射線感受性が高く、放射線療法が治療の柱となっています。

4.(○)常習的な飲酒は、食道に長期間アルコール刺激を与えるため、危険因子となります。同様に、喫煙も危険因子となります。

5.(○)好発部位は胸部中部食道であり、全体の約5割を占めます。

第84問

急性膵炎(acute pancreatitis)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.成因はアルコール性より胆石性が多い。

-

2.重症度判定には造影CTが重要である。

-

3.血中アミラーゼ値が低下する。

-

4.鎮痛薬の投与は禁忌である。

-

5.初発症状は上腹部痛である。

- 解答・解説

-

1.(×)急性膵炎の成因はアルコール性が最も多く、次いで多いのが胆石性です。ただし、女性に限ると胆石性のほうが多くなります。

2.(○)重症度判定には、造影CTによる炎症の膵外進展度や膵臓の造影不良域の確認が重要です。

3.(×)消化酵素が血中へ逸脱し、血中アミラーゼ値は上昇します。

4.(×)急性膵炎は持続する強い疼痛を伴うため、十分な除痛が必要であり、適宜鎮痛薬の投与が検討されます。

5.(○)炎症に伴う急激かつ強烈な上腹部痛が初発症状となります。背部や左肩まで激痛が放散することもあります。

第85問

もやもや病(moyamoya disease)で正しいのはどれか。2つ選べ。

-

1.指定難病ではない。

-

2.遺伝的要因が関与する。

-

3.病変はくも膜下腔にある。

-

4.進行性の脳血管閉塞症(cerebrovascular occlusion)である。

-

5.ウイルス感染によって誘発される。

- 解答・解説

-

1.(×)もやもや病は指定難病であり、重症度が一定程度以上の場合は「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)による医療費助成の対象となります。

2.(○)遺伝的要因として、RNF213遺伝子が関与していると考えられています。

3.(○)くも膜下腔にある内頸動脈などが狭窄・閉塞し、もやもや病を引き起こします。

4.(○)慢性進行性の脳血管閉塞症です。

5.(×)細菌感染やウイルス感染で誘発されるわけではありません。

※本問について、厚生労働省は「3つの選択肢が正解であるため、3通りの解答を正解として採点する」と発表しました。

第86問

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で推進するのはどれか。2つ選べ。

-

1.子育て世代包括支援センター

-

2.地域包括ケアシステム

-

3.子どもの医療費の助成

-

4.地域生活支援事業

-

5.地域医療構想

- 解答・解説

-

1.(×)子育て世代包括支援センターは、母子保健法に規定されています。

2.(○)地域包括ケアシステムの構築は、介護保険法関連で推進すべき事項とされています。医療介護総合確保推進法がめざす医療・介護提供体制の柱の一つです。

3.(×)子どもの医療費の助成は、各市区町村による独自の制度です。

4.(×)地域生活支援事業は、障害者総合支援法に規定されています。

5.(○)地域医療構想の策定は、医療法関連で推進すべき事項とされています。医療介護総合確保推進法がめざす医療・介護提供体制の柱の一つです。

第87問

アルコール依存症(alcohol dependence syndrome)の一次予防はどれか。2つ選べ。

-

1.年齢確認による入手経路の制限

-

2.スクリーニングテストの実施

-

3.精神科デイケアへの参加

-

4.小学生への健康教育

-

5.患者会への参加

- 解答・解説

-

1.(○)年齢確認による入手経路の制限は、病気の発生を防ぐ施策であり、一次予防に当たります。

2.(×)スクリーニングテストの実施は、早期発見のための施策であり、二次予防に当たります。

3.(×)精神科デイケアへの参加は、後遺症の治療や再発防止、残存機能の回復・維持、リハビリテーションに資するため、三次予防に当たります。

4.(○)小学生への健康教育は、病気の発生を防ぐ施策であり、一次予防に当たります。

5.(×)患者会への参加は、再発防止を目的とした三次予防となります。

第88問

医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。

-

1.保健所

-

2.特定機能病院

-

3.地方衛生研究所

-

4.市町村保健センター

-

5.医療安全支援センター

- 解答・解説

-

1.(×)保健所は、地域保健法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されています。

2.(○)特定機能病院は、日本の医療機関における機能別区分の一つであり、医療法で規定されています。

3.(×)地方衛生研究所は、地方衛生研究所設置要綱に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されています。

4.(×)市町村保健センターは、地域保健法に基づき、地域保健に関する事業を行っています。

5.(○)医療安全支援センターは、医療法に基づき、医療提供施設、患者、住民などに対して医療安全に関する助言や情報提供を行っています。

第89問

終末期がん患者にみられる悪液質の徴候はどれか。2つ選べ。

-

1.末梢神経障害

-

2.リンパ浮腫

-

3.がん疼痛

-

4.食欲不振

-

5.体重減少

- 解答・解説

-

1.(×)末梢神経障害は、抗癌剤の副作用としてみられます。

2.(×)悪液質では、低栄養に伴って全身浮腫が生じます。リンパ浮腫は局所浮腫であり、癌のリンパ節転移や、治療によるリンパ節損傷により引き起こされます。

3.(×)癌疼痛は、癌の進行や転移などにより生じます。

4.(○)炎症性サイトカインの産生や消化管機能障害などが原因となり、食欲が低下します。

5.(○)慢性炎症により減少するエネルギー源を補うために脂肪が分解され、炎症性サイトカインにより筋肉を構成する蛋白質がアミノ酸に分解されるため、体重が減少します。

第90問

世界保健機関〈WHO〉の主要な活動はどれか。2つ選べ。

-

1.児童労働の撲滅

-

2.保健事業の技術的協力

-

3.人類の飢餓からの解放

-

4.感染症の撲滅事業の促進

-

5.労働者の労働条件の改善

- 解答・解説

-

1.(×)児童労働の撲滅は、国際労働機関(ILO)の活動目的の一つです。

2.(○)保健事業の技術的協力は、WHOの主要活動の一つです。

3.(×)人類の飢餓からの解放は、国際連合食糧農業機関(FAO)の活動目的の一つです。

4.(○)感染症とその他疾病の撲滅事業促進は、WHOの主要活動の一つです。

5.(×)労働者の労働条件の改善は、ILOの活動目的の一つです。

-

-

第91問

Aさん(60歳、男性、元建設業)は、妻(57歳)と2人暮らし。2年前に悪性胸膜中皮腫(malignant pleural mesothelioma)と診断され、化学療法を受けたが効果がみられず、外来通院していた。2週前から、胸痛、息苦しさ、倦怠感が増強したため、症状コントロール目的で入院した。 バイタルサイン:体温36.0℃、呼吸数24/分、脈拍92/分、血圧126/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86~90%(room air)。 身体所見:両側下肺野で呼吸音が減弱しており、軽度の副雑音が聴取される。 血液所見:赤血球370万/μL、Hb 8.8g/dL、白血球6,700/μL、総蛋白5.2g/dL、アルブミン3.8g/dL、CRP 1.5mg/dL。 動脈血液ガス分析(room air):pH 7.31、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉40Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉63Torr。 胸部エックス線写真:胸膜肥厚と肋骨横隔膜角の鈍化が認められる。肺虚脱なし。 Aさんの呼吸困難の原因で考えられるのはどれか。2つ選べ。

-

1.胸水

-

2.気胸(pneumothorax)

-

3.貧血(anemia)

-

4.CO2ナルコーシス

-

5.呼吸性アルカローシス

- 解答・解説

-

1.(○)両側下肺野で呼吸音が減弱し、胸部X線写真で肋骨横隔膜角の鈍化が認められることから、胸水が疑われます。

2.(×)胸痛は2週間前から増強しており、肺虚脱がみられないことなどから、気胸は否定的です。

3.(○)赤血球370万/μLで、Hbは8.8g/dLと著明に低下しており、貧血をきたしています。

4.(×)CO2ナルコーシスでは、頭痛、意識障害、PaCO2上昇などをきたします。設問の症例では、PaCO2 40Torr、PaO2 63Torrであり、呼吸不全には至ってはいません。

5.(×)pH 7.31であり、アシドーシスに傾いています。呼吸性アルカローシスであれば、PaCO2が低下します。

第92問

Aさん(60歳、男性、元建設業)は、妻(57歳)と2人暮らし。2年前に悪性胸膜中皮腫(malignant pleural mesothelioma)と診断され、化学療法を受けたが効果がみられず、外来通院していた。2週前から、胸痛、息苦しさ、倦怠感が増強したため、症状コントロール目的で入院した。 バイタルサイン:体温36.0℃、呼吸数24/分、脈拍92/分、血圧126/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86~90%(room air)。 身体所見:両側下肺野で呼吸音が減弱しており、軽度の副雑音が聴取される。 血液所見:赤血球370万/μL、Hb 8.8g/dL、白血球6,700/μL、総蛋白5.2g/dL、アルブミン3.8g/dL、CRP 1.5mg/dL。 動脈血液ガス分析(room air):pH 7.31、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉40Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉63Torr。 胸部エックス線写真:胸膜肥厚と肋骨横隔膜角の鈍化が認められる。肺虚脱なし。 入院後、症状緩和のためモルヒネの内服と経鼻カニューレによる酸素療法2L/分が開始された。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は95%前後で維持されるようになったが、Aさんは夜間の息苦しさを訴えている。 Aさんの呼吸困難を緩和するための体位で適切なのはどれか。

-

1.半腹臥位

-

2.右側臥位

-

3.左側臥位

-

4.セミファウラー位

- 解答・解説

-

1.(×)半腹臥位では胸腔が圧迫されるため、呼吸困難が増強する可能性があります。

2.(×)側臥位では、静脈還流量が増加するため、肺が圧迫される可能性があります。右大量胸水による呼吸困難であれば、右側臥位による緩和が期待できます。

3.(×)側臥位では、静脈還流量が増加するため、肺が圧迫される可能性があります。左大量胸水による呼吸困難であれば、左側臥位による緩和が期待できます。

4.(○)セミファウラー位では、横隔膜の位置が下降して肺が拡張しやすくなり、肺活量が増加します。また、心臓へ戻る静脈還流量が重力の影響で減少します。これらにより呼吸困難の緩和が期待できます。

第93問

Aさん(60歳、男性、元建設業)は、妻(57歳)と2人暮らし。2年前に悪性胸膜中皮腫(malignant pleural mesothelioma)と診断され、化学療法を受けたが効果がみられず、外来通院していた。2週前から、胸痛、息苦しさ、倦怠感が増強したため、症状コントロール目的で入院した。 バイタルサイン:体温36.0℃、呼吸数24/分、脈拍92/分、血圧126/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86~90%(room air)。 身体所見:両側下肺野で呼吸音が減弱しており、軽度の副雑音が聴取される。 血液所見:赤血球370万/μL、Hb 8.8g/dL、白血球6,700/μL、総蛋白5.2g/dL、アルブミン3.8g/dL、CRP 1.5mg/dL。 動脈血液ガス分析(room air):pH 7.31、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉40Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉63Torr。 胸部エックス線写真:胸膜肥厚と肋骨横隔膜角の鈍化が認められる。肺虚脱なし。 入院後2週、Aさんの身体状態は急激に悪化し、Aさんは「息が吸えない。苦しい。何とかしてくれ」と訴え、眉間にしわを寄せて口呼吸をしている。軽度の喘鳴がみられ、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉は88~92%(経鼻カニューレによる酸素療法2L/分)である。また、頻繁に体位を変えて落ち着きがなく、つじつまが合わない訴えと場所の見当識障害もみられる。毎日面会に来ている妻は「どうなってしまったのでしょうか。苦しそうでかわいそう」と涙ぐみ、ベッドから離れたところで座っている。 Aさんの妻への看護師の説明で適切なのはどれか。

-

1.「Aさんが場所を間違っても否定しないで下さい」

-

2.「口腔内吸引をするとAさんの呼吸が楽になります」

-

3.「タッチングをするとAさんの安心感につながります」

-

4.「Aさんの症状が落ち着くまで自宅で待機して下さい」

- 解答・解説

-

1.(×)見当識障害がある場合は本人の言動を否定せずに受け止めることも大切ですが、選択肢の説明だけでは妻の不安を軽減することはできません。

2.(×)口腔内分泌物が増加すると呼吸困難の原因となることがあるものの、Aさんには軽度の喘鳴がみられるのみであり、特に口腔内吸引の必要性はありません。

3.(○)タッチングは、苦痛を軽減する効果やリラックス効果をもたらします。Aさんの呼吸困難の緩和や、妻の不安を軽減する効果も期待できることから、適切な説明だといえます。

4.(×)毎日面会に来ている妻に自宅待機を勧めると、情報不足により不安が増幅してしまいます。Aさんと妻が一緒に過ごす時間をできるだけ長く確保することが適切です。

第94問

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。 Aさんの現在の状況のアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.緑内障(glaucoma)が疑われる。

-

2.運動療法が必要である。

-

3.糖尿病性神経障害(diabetic neuropathy)が疑われる。

-

4.高蛋白質の食事摂取が必要である。

- 解答・解説

-

1.(×)視力の低下は緑内障でもみられますが、設問の事例では糖尿病性網膜症が疑われます。

2.(×)糖尿病が初期の段階であれば、運動療法による改善が期待できます。Aさんの場合、その段階をとうに過ぎています。

3.(○)診断から16年が経過した2型糖尿病であり、食事指導の内容を遵守できていない状態で、視力低下、蛋白尿、しびれなどの症状が現れています。糖尿病の三大合併症である糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害がすべて出現している疑いがあります。

4.(×)糖尿病性腎症による腎障害であるため、低蛋白質の食事摂取(蛋白質制限)とする必要があります。

第95問

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。 Aさんは、3か月前に末期腎不全(end-stage renal failure)の状態で腎代替療法(血液透析)が必要であると腎臓内科の医師から説明された。シャント造設のための入院を予定していたが、仕事が忙しく延期となっていた。1週前から感冒症状があり、体重増加、全身浮腫、全身倦怠感、呼吸苦が出現したため、緊急入院となった。透析用のカテーテルを挿入し、緊急血液透析を行った。 入院時の身体所見:体重73kg(1週間で4kg増加)、血圧178/105mmHg。 入院時の検査所見:Hb 9.5g/dL、血清尿素窒素72mg/dL、血清クレアチニン9.0mg/dL、血清カリウム6.8mEq/L、血清ナトリウム138.5mEq/L。 緊急入院時のAさんの胸部エックス線写真を別に示す。 Aさんが緊急血液透析となった病態で正しいのはどれか。

-

1.貧血(anemia)

-

2.心不全(heart failure)

-

3.低カリウム血症(hypokalemia)

-

4.低ナトリウム血症(hyponatremia)

- 解答・解説

-

1.(×)Hbが9.5g/dLであり、慢性腎不全による貧血がみられますが、貧血だけで緊急血液透析の適応とはなりません。

2.(○)画像では、著明な心胸比の拡大、肺水腫が認められ、慢性腎不全に伴う心不全と考えられることから、緊急血液透析の適応となります。高カリウム血症(酸塩基電解質異常)、しびれ(神経症状)、血清クレアチニン8.0mg/dL以上の腎機能低下などもみられる状態です。緊急血液透析により水分を除去し、電解質異常を補正します。

3.(×)血清カリウム値が6.0mEq/Lであり、緊急血液透析の適応となる高カリウム血症です。

4.(×)血清ナトリウム値は138.5mEq/Lであり、基準範囲内です。

第96問

Aさん(56歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40歳時の会社の健康診断で2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus)と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1年前から、足のしびれが出現するようになった。 Aさんは、緊急血液透析によって全身状態が改善した。その後、シャント造設術を受け、週3回の血液透析となり、退院後は職場に近いクリニックで維持血液透析を受けることが決定した。Aさんから、退院後の生活について「仕事に復帰予定ですが、医療費の支払いが心配です」と発言があった。 維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんが利用できる医療費助成制度はどれか。

-

1.医療扶助

-

2.自立支援医療

-

3.訪問看護療養費

-

4.認定疾病に対する医療の給付

- 解答・解説

-

1.(×)医療扶助は、生活保護法に基づく扶助の一つであり、経済的困窮のために最低限度の生活を維持できない者に対して行われる医療給付です。

2.(○)自立支援医療(更生医療)は、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)を対象とし、更生に必要な自立支援医療費の支給を行い、自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんは、自立支援医療(更生医療)の対象となります。

3.(×)健康保険法などを根拠とする訪問看護療養費は、在宅で継続して療養を受ける場合に、訪問看護に関して行われる保険給付です。

4.(×)認定疾病(原爆症)は、原子爆弾による放射線や熱線などが原因となって引き起こされたと認定された病気のことです。

第97問

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。 Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆嚢炎(acute cholecystitis)と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。 Aさんの病室環境で適切なのはどれか。

-

1.座った時に膝関節が90度になる高さにベッドを調整する。

-

2.点滴スタンドをベッドに固定する。

-

3.ポータブルトイレを設置する。

-

4.離床センサーを設置する。

- 解答・解説

-

1.(○)座ったときに膝関節が90度になる高さにベッドを調整することで、足底がしっかりと床面に接地し、座位が安定します。離床時の転倒リスクを低減できるため、適切な病室環境だといえます。

2.(×)点滴スタンドをベッドに固定すると、トイレ移動が困難になります。

3.(×)トイレ歩行の許可が出ており、過度の安静がADL低下を招くことからも、ポータブルトイレの設置は不要であると考えられます。

4.(×)離床センサーは、床上安静が必要な場合や、認知機能障害のために無断離院のリスクが高い場合などに設置を検討します。ただし、患者の自由を過度に奪いかねないことから、慎重な検討が求められます。Aさんの場合は、検討するまでもなく、離床センサーの設置は必要ありません。

第98問

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。 Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆嚢炎(acute cholecystitis)と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。 入院後2日、妻がAさんについて「入院してからよく寝ています。時々ここが病院だとわからないようです。話しかけても気づかず、天井を眺めていることもあるし、しゃべり続けることもあります」と看護師に訴えた。Aさんのバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧144/80mmHg。 Aさんの状態で最も考えられるのはどれか。

-

1.うつ病(depression)

-

2.せん妄(delirium)

-

3.ナルコレプシー(narcolepsy)

-

4.急性ストレス反応

- 解答・解説

-

1.(×)うつ病でも過眠はみられますが、見当識障害がみられることはありません。入院して2日という短期間で発症していることからも否定的です。

2.(○)入院2日目であり、見当識障害がみられることから、せん妄状態であると考えられます。せん妄は、一時的・可逆的な脳の機能不全であり、環境変化、疾患や薬剤の影響などにより引き起こされます。

3.(×)ナルコレプシーは過眠症の一種で、脳内物質のオレキシンを産生する神経細胞の障害が原因と考えられています。日中に繰り返す突発的な睡眠発作が特徴的にみられます。

4.(×)急性ストレス反応は、心的外傷を経験した後に強い不安症状や解離症状などが生じ、数日から4週間以内に自然治癒する一過性のストレス障害です。

第99問

Aさん(81歳、男性)は、妻(73歳)と2人暮らし。自宅でのADLは自立し、認知機能に障害はない。 Aさんは食欲不振と腹部不快感、微熱を主訴に受診したところ、急性胆嚢炎(acute cholecystitis)と診断され、その日のうちに入院した。Aさんのバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数22/分、脈拍90/分、血圧136/84mmHg。入院後は絶飲食の指示があり、持続点滴静脈内注射と抗菌薬の投与が開始された。トイレ歩行の許可は出ている。 入院後3週、Aさんは症状が改善し、退院することになった。Aさんは「退院したら孫たちと温泉旅行をして、おいしいものをたくさん食べることが楽しみです。何か気を付けることはありますか」と看護師に話した。 退院時のAさんへの指導で適切なのはどれか。

-

1.「上腹部の痛みがあったら受診してください」

-

2.「食事内容の制限はありません」

-

3.「運動は控えてください」

-

4.「入浴しないでください」

- 解答・解説

-

急性胆嚢炎は、胆石症によるものが最も多くなっています。

1.(○)急性胆嚢炎は、一度発症すると再発する可能性が高く、重症化すると敗血症などを引き起こす可能性もあります。上腹部痛など再発の徴候がみられたときは、速やかに受診するよう指導することが適切です。

2.(×)胆石症による再発予防を目的として、コレステロールや脂肪を多く含む食品を制限する必要があります。

3.(×)肥満は急性胆嚢炎のリスク因子となるため、適度な運動を習慣化することが勧められます。

4.(×)入浴は再発リスクに影響しないため、制限する必要はありません。

第100問

Aさん(80歳、男性)は、妻(80歳)と2人暮らし。血管性認知症(vascular dementia)でパーキンソニズムがみられる。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクIIb、要介護2。普段は妻がAさんの身の回りの世話をしているが、妻が入院したため短期入所療養介護のサービスを受けることになった。入所時のAさんは歩行開始困難、加速歩行、すくみ足などの歩行障害がみられた。Aさんは「最近、家の中でつまずくことが多くなりました」と入所中の施設の看護師に話した。 Aさんへの歩行指導で適切なのはどれか。

-

1.歩行時の方向転換は素早く行うようにする。

-

2.目線を足元に向けて歩くようにする。

-

3.足踏みをしてから歩くようにする。

-

4.歩行時はすり足で歩くようにする。

- 解答・解説

-

Aさんには、脳血管性パーキンソニズムによるすくみ足や加速歩行が現れています。

1.(×)加速歩行がみられるため、方向転換を素早く行うと転倒する可能性が高くなります。

2.(×)目線を足元に向けて歩くと前傾姿勢となり、重心が前方にずれてバランスを崩すことから、転倒する可能性が高くなります。

3.(○)歩行開始困難がみられる場合は、その場で足踏みをしてから歩き出したり、床の目印をまたぐように一歩目の足を高く大きく前に出したりすると、歩行開始がスムーズになります。

4.(×)家の中でつまずくことが多くなっており、すり足で歩くと小さな段差でも転倒リスクが高まることになります。

第101問

Aさん(80歳、男性)は、妻(80歳)と2人暮らし。血管性認知症(vascular dementia)でパーキンソニズムがみられる。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクIIb、要介護2。普段は妻がAさんの身の回りの世話をしているが、妻が入院したため短期入所療養介護のサービスを受けることになった。入所時のAさんは歩行開始困難、加速歩行、すくみ足などの歩行障害がみられた。Aさんは「最近、家の中でつまずくことが多くなりました」と入所中の施設の看護師に話した。 入所初日の夜、Aさんはトイレに行った後、入所者Bさんの部屋に入ったという夜勤者からの申し送りがあった。 Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。

-

1.Aさんの部屋の前にAさんが認識しやすい目印を掲示する。

-

2.夜間は2時間ごとにAさんを起こしてトイレに誘導する。

-

3.夜間は尿器を使用することをAさんに勧める。

-

4.AさんとBさんの部屋を入れ替える。

- 解答・解説

-

日常生活自立度判定基準のランクIIbは「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる(家庭外でも家庭内でも同様の状態)」です。

1.(○)血管性認知症のため、環境変化に対する順応には時間がかかりますが、日常生活自立度判定基準のランクはIIbであり、目印を掲示するなどして環境を整えることで自分の部屋を認識しやすくなると考えられます。

2.(×)「2時間ごと」という間隔がAさんにとって適切なのかどうか、判断する材料がありません。適切でなければ、単に睡眠を妨害するだけにもなりかねません。

3.(×)トイレ歩行は可能であるため、そもそも尿器の使用は不要である上、QOLや自尊心の低下にもつながる不適切な対応です。自分の部屋から出ないようにするのではなく、部屋を間違えないようにする工夫が望まれます。

4.(×)環境が急激に変化した直後に部屋を入れ替えると、さらにAさんの混乱を招く可能性があります。

第102問

Aさん(80歳、男性)は、妻(80歳)と2人暮らし。血管性認知症(vascular dementia)でパーキンソニズムがみられる。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランクIIb、要介護2。普段は妻がAさんの身の回りの世話をしているが、妻が入院したため短期入所療養介護のサービスを受けることになった。入所時のAさんは歩行開始困難、加速歩行、すくみ足などの歩行障害がみられた。Aさんは「最近、家の中でつまずくことが多くなりました」と入所中の施設の看護師に話した。 Aさんは「もっと歩けるようになりたい。妻の負担にならずに生活できるようになりたい」と話している。 退所後にAさんが利用する介護給付におけるサービスで最も適切なのはどれか。

-

1.訪問介護

-

2.療養通所介護

-

3.通所リハビリテーション

-

4.認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

- 解答・解説

-

日常生活自立度判定基準のランクIIbは「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる(家庭外でも家庭内でも同様の状態)」です。

1.(×)訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、身体介護や生活援助を提供するサービスです。機能訓練などは含まれていないため、Aさんに最も合ったサービスとはいえません。

2.(×)療養通所介護は、常に看護師による観察を必要とする難病患者、認知症患者、重度要介護者、がん末期患者などが対象であり、Aさんは該当しません。

3.(○)通所リハビリテーション(デイケア)は、リハビリテーションに特化した介護サービスであり、施設に通って機能訓練や日常生活動作訓練などを受けることができます。Aさんの妻の負担を軽減できることからも、最も適切なサービスだといえます。

4.(×)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は、認知症を抱える高齢者が少人数で共同生活をする施設であり、自宅で妻と生活したいAさんにはマッチしません。

第103問

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH 7.02であった。 入院時に確認する症状はどれか。2つ選べ。

-

1.咳嗽

-

2.腹痛

-

3.浮腫

-

4.発疹

-

5.意識レベル

- 解答・解説

-

多飲・多尿、体重減少、随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、GAD抗体陽性などから、1型糖尿病であると考えられます。また、尿ケトン体3+、血液ガス分析pH 7.02から、糖尿病性ケトアシドーシスをきたしていると判断できます。糖尿病性ケトアシドーシスの症状としては、悪心・嘔吐、腹痛、倦怠感、呼気のアセトン臭(フルーツを思わせるような臭い)、意識障害などが挙げられます。

1.(×)アシデミア(酸血症)を代償するためのクスマウル呼吸(速く深い呼吸)はみられますが、咳嗽は生じません。

2.(○)インスリン欠乏による脂肪分解が原因で腹痛が生じます。特に小児では、腹痛が多くみられます。

3.(×)脱水を呈することはありますが、通常は浮腫はみられません。

4.(×)一般的に、発疹が出現することはありません。

5.(○)意識障害から昏睡状態へ進行する可能性があるため、意識レベルの確認は重要です。

第104問

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH 7.02であった。 入院後、インスリンの持続点滴静脈内注射が開始された。入院後3日に血糖値が安定し、インスリンの持続点滴静脈内注射が中止された。ペン型注射器によるインスリン療法が開始され、看護師は母親とA君に自己血糖測定とインスリン自己注射について説明した。A君は「自分で注射するなんてできない」と言ってインスリン自己注射の練習が進まない。 A君への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.インスリン自己注射の必要性を繰り返し説明する。

-

2.A君が納得するまで母親にインスリン注射をしてもらう。

-

3.インスリン自己注射ができるようになったら退院できると話す。

-

4.インスリン自己注射をしている同年代の糖尿病患児と話す機会を作る。

- 解答・解説

-

1.(×)必要性を理解してもらうことは大切ですが、それを繰り返し説明するだけでは、A君が抱いている漠然とした不安や恐怖を解消することはできません。

2.(×)母親に注射を依頼すると、インスリン自己注射の練習を進めることがいっそう困難になると考えられます。

3.(×)自己注射の習得が退院の条件にすり替えられており、A君をけむに巻くような不適切な対応です。納得して自己注射を実施できるよう、A君の気持ちに向き合った支援が必要です。

4.(○)同年代の糖尿病患児と交流することで、疾患や自己注射に対する不安や恐怖を共有でき、家庭や学校で実施する際の具体的な方法なども聞くことができます。A君の自己注射についての認識が変わり、納得して練習に臨む姿勢が期待できる最も適切な対応だといえます。

第105問

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH 7.02であった。 A君と母親は、自己血糖測定とインスリン自己注射に関する手技を身につけて退院し、外来通院となった。退院後2か月、A君と母親が定期受診で来院した際、看護師がA君に生活の様子を尋ねたところ「学校では血糖測定もインスリン注射もやっているよ。給食は楽しみで好き嫌いなく食べているよ」と話した。母親は「帰宅時に時々手の震えや空腹感を訴え、血糖を測定すると60mg/dL台のことがあり、自分で補食を選んで食べています。なぜ日によって低血糖になることがあるのでしょうか」と話している。 看護師がA君の低血糖の原因をアセスメントする際に優先して収集すべき情報はどれか。

-

1.インスリン自己注射に対するA君の認識

-

2.学校内でインスリン自己注射を行う場所

-

3.学校での運動量

-

4.給食の摂取量

- 解答・解説

-

1.(×)「学校では血糖測定もインスリン注射もやっている」という発言があるため、自己注射に対するA君の認識を確認する必要はないでしょう。

2.(×)インスリン注射の実施場所が、低血糖の出現に影響することは考えられません。

3.(○)A君は8歳ということで運動量が増えており、それに伴って糖消費量も増え、低血糖につながっている可能性があります。学校での運動量について情報を収集し、補食の提案などの支援を行うことが適切です。

4.(×)「給食は楽しみで好き嫌いなく食べている」という発言があるため、摂取量に問題はないと考えられます。

-

-

第106問

Aさん(28歳、初妊婦)は、夫(30歳、会社員)と2人暮らし。妊娠37週0日で妊婦健康診査のため来院した。身長160cm、体重62kg(非妊時体重54kg)。血圧122/74mmHg。Hb 12.1g/dL、Ht 36%。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢に軽度の浮腫を認める。子宮底長32cm、推定胎児体重2,810g。Aさんは「1時間に2、3回お腹が張ることがありますが、休んでいるとおさまります」と言う。 このときのAさんの状態で正しいのはどれか。

-

1.陣痛発来

-

2.正常な妊娠経過

-

3.胎児発育不全〈FGR〉(fetal growth restriction)

-

4.妊娠高血圧症候群〈HDP〉(hypertensive disorders of pregnancy)

- 解答・解説

-

1.(×)陣痛は「子宮収縮が1時間に6回以上、あるいは10分以内の周期で規則的にみられる状態」と定義されています。まだその段階には至っていません。

2.(○)体重増加量、子宮底長、胎児の成長などは基準範囲内であり、他に特記すべき異常もみられません。下肢に軽度の浮腫はあるものの、これは妊娠後期に多くの妊婦にみられるマイナートラブルの一つであり、正常な妊娠経過だと考えられます。

3.(×)推定胎児体重2,810gであり、妊娠週数に照らして基準範囲内です。胎児発育不全ではありません。

4.(×)妊娠高血圧症候群は、妊娠20週以降から分娩後12週までに高血圧を呈する状態です。Aさんは血圧122/74mmHgと基準範囲内であり、該当しません。

第107問

Aさん(28歳、初妊婦)は、夫(30歳、会社員)と2人暮らし。妊娠37週0日で妊婦健康診査のため来院した。身長160cm、体重62kg(非妊時体重54kg)。血圧122/74mmHg。Hb 12.1g/dL、Ht 36%。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢に軽度の浮腫を認める。子宮底長32cm、推定胎児体重2,810g。Aさんは「1時間に2、3回お腹が張ることがありますが、休んでいるとおさまります」と言う。 妊婦健康診査後、Aさんは「数日前から頻回に尿意を感じるようになり、夜間もトイレへ行くために目が覚め、よく眠れない」と看護師に訴えてきた。Aさんに排尿時痛および残尿感はない。 Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.水分摂取を促す。

-

2.骨盤底筋群の運動を促す。

-

3.分娩後には改善する可能性が高いと説明する。

-

4.睡眠薬の処方について医師に相談すると伝える。

- 解答・解説

-

1.(×)残尿感や排尿時痛などの膀胱炎を疑う所見はなく、特に水分摂取を促す必要はありません。

2.(×)骨盤底筋群の運動により尿失禁や残尿感の改善効果が期待できますが、Aさんにこれらの症状は現れていません。

3.(○)頻回に尿意を感じるようになったのは、骨盤内に下降してきた児頭により膀胱が圧迫や刺激を受けるためだと考えられます。分娩後には、頻尿が改善される可能性が高いと伝えることが適切です。

4.(×)夜間の頻尿による不眠であり、睡眠薬の処方では根本的な改善は期待できません。就寝前の水分摂取を控えめにするよう指導するといいでしょう。

第108問

Aさん(28歳、初妊婦)は、夫(30歳、会社員)と2人暮らし。妊娠37週0日で妊婦健康診査のため来院した。身長160cm、体重62kg(非妊時体重54kg)。血圧122/74mmHg。Hb 12.1g/dL、Ht 36%。尿蛋白(-)、尿糖(-)。下肢に軽度の浮腫を認める。子宮底長32cm、推定胎児体重2,810g。Aさんは「1時間に2、3回お腹が張ることがありますが、休んでいるとおさまります」と言う。 Aさんは「初めての育児なので不安です。実家の母が手伝いに来てくれる予定ですが、夫は忙しくていつも22時ころにならないと帰ってきません」と言う。 Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.「新生児訪問指導の時に相談してください」

-

2.「夫に早く帰ってきてもらうよう相談してください」

-

3.「実母以外にも手伝ってくれる人をみつけましょう」

-

4.「育児について不安に思っている内容を一緒に確認しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)新生児訪問指導は、母子保健法に基づいて、出産後に退院してから生後28日以内(里帰りの場合は60日以内)に保健師や助産師が母子のもとを訪問する事業です。

2.(×)夫に早く帰ってきてもらうことができれば、ある程度は不安が解消されそうですが、夫の仕事内容などを把握できておらず、家庭内の事情はさまざまでもあることから、第三者の物言いとしては不適切だといえます。

3.(×)産後のサポートについて検討するためには、まずはAさんのニーズをアセスメントする必要があります。

4.(○)不安に思っている内容を確認し、具体的な育児状況をイメージできるようにすることで、必要なサポートのあり方が明確になります。Aさんの訴えを傾聴し、解決策を一緒に探る姿勢が大切です。

第109問

在胎39週4日で、正常分娩で出生した児。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水をふき取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。体温37.5℃、呼吸数56/分、心拍数150/分、呼吸音は異常なし。 看護師は観察を終え、温めておいたベビー服を着衣させ、同様に温めておいた寝具を用いて準備をしたコットに児を寝かせた。コットは壁際や窓辺を避け、空調の排気口からの風が当たらない場所に配置した。 看護師が児の体温保持のために行ったことと、それにより予防される熱の喪失経路との組合せで正しいのはどれか。

-

1.羊水をふき取ったこと――蒸散

-

2.観察をインファントラジアントウォーマーの下で行ったこと――対流

-

3.温めたベビー服と寝具を用いたこと――輻射

-

4.風が当たらない場所にコットを配置したこと――伝導

- 解答・解説

-

1.(○)蒸散とは、水分が気体に変化する際の熱移動です。羊水をふき取ることは、蒸散による熱喪失の予防になります。

2.(×)対流とは、周囲の気体の流れによる熱移動です。観察をインファントラジアントウォーマー(定置型乳児用放射加温器)の下で行うことは、輻射による熱喪失の予防になります。

3.(×)輻射とは、身体と直接接していない個体との間に生じる熱移動です。温めたベビー服と寝具を用いることは、伝導による熱喪失の予防になります。

4.(×)伝導とは、身体に直接接している個体との間に生じる熱移動です。風が当たらない場所にコットを配置することは、対流による熱喪失の予防になります。

第110問

在胎39週4日で、正常分娩で出生した児。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水をふき取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。体温37.5℃、呼吸数56/分、心拍数150/分、呼吸音は異常なし。 看護師は観察を終え、温めておいたベビー服を着衣させ、同様に温めておいた寝具を用いて準備をしたコットに児を寝かせた。コットは壁際や窓辺を避け、空調の排気口からの風が当たらない場所に配置した。 生後1日。児の状態は、体温37.0℃、呼吸数48/分、心拍数120/分、呼吸音は異常なし。体重2,850g。出生後から現在までの状態は安定していた。母親も分娩時の疲労から回復し、産後の状態も安定しているため、母児同室を開始することとなった。この施設では、自律授乳を行っている。 母親へのオリエンテーションの内容で適切なのはどれか。

-

1.「新生児室へ行く時は、赤ちゃんをコットに寝かせて移動してください」

-

2.「沐浴の時は、赤ちゃんのネームバンドを外しましょう」

-

3.「赤ちゃんの体温は1時間おきに測ってください」

-

4.「授乳は3時間ごとにしてください」

- 解答・解説

-

1.(○)院内を移動する際は、児をコットに寝かせると安全です。母親が児を抱いて移動すると、転倒して児に危険が及ぶおそれがあります。

2.(×)ネームバンドは母子標識であり、新生児の取り違えなどを防止するため、いったん装着したらそのままで退院します。沐浴の際も外すことはありません。

3.(×)出生後から現在までの状態が安定しているため、1時間置きに体温を計測する必要はありません。通常は、1日に4回程度、定時に計測を行って平熱を把握します。

4.(×)自律授乳とは、新生児が欲しがるときに、欲しがるだけ与える授乳のことです。

第111問

在胎39週4日で、正常分娩で出生した児。出生体重3,000g、身長48.0cm。出生直後、児に付着していた羊水をふき取り、インファントラジアントウォーマーの下で観察を行った。体温37.5℃、呼吸数56/分、心拍数150/分、呼吸音は異常なし。 看護師は観察を終え、温めておいたベビー服を着衣させ、同様に温めておいた寝具を用いて準備をしたコットに児を寝かせた。コットは壁際や窓辺を避け、空調の排気口からの風が当たらない場所に配置した。 生後3日。看護師が朝の観察を行った時の児の状態は、体温37.0℃、呼吸数40/分、心拍数130/分。体重2,680g。顔面と胸部の皮膚に黄染が認められる。その他の部位は淡紅色である。手関節と足関節の皮膚に落屑がある。尿は6回/日、便は2回/日で移行便である。 児の状態で生理的特徴から逸脱しているのはどれか。

-

1.体温

-

2.呼吸数

-

3.皮膚色

-

4.体重減少率

-

5.皮膚の落屑

- 解答・解説

-

1.(×)新生児の平温は、成人よりもやや高くなります。体温37.0℃は基準範囲内です。

2.(×)呼吸数40/分は、新生児の基準範囲内です。

3.(×)顔面と胸部の皮膚に黄染がみられるものの、生後2~3日から生じる生理的黄疸であり、問題はないと判断できます。通常、生後5~6日でピークに達し、それ以降は徐々に消失していきます。

4.(○)正期産の正常新生児の生理的体重減少は、出生体重の5~10%程度です。設問の児の出生体重は3,000g、生後3日では2,680gであり、約10.7%の体重減少率は生理的特徴を逸脱しています。

5.(×)新生児期には皮膚が乾燥し、新生児落屑がみられることがあります。

第112問

Aさん(男性、26歳、会社員)は、高校時代に自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)の診断を受け、外来通院をしながら仕事を続けていた。これまでの職場ではストレスが少なく、規則正しい生活ができていた。しかし、1か月前に新しい職場に異動になってから生活が不規則となり、数日前より無断欠勤が続いている。同居している家族に対してAさんは「家にいると仕事のことばかり考えてしまい眠れない。食欲もないし、環境を変えてゆっくり休みたい」と話したため、Aさんは家族とともに精神科外来を受診し、休養目的で任意入院することになった。 看護師が入院時に聴取する情報で優先度が高いのはどれか。

-

1.業務量の変化

-

2.職場での人間関係

-

3.最近1か月の生活状況

-

4.無断欠勤に対する親の反応

- 解答・解説

-

休養目的の入院であるため、退院後をにらんだ情報収集よりも、まずは生活の立て直しをサポートするための情報収集が必要です。

1.(×)業務量の変化は、職場復帰に向けた支援を行う段階で重要な情報となります。

2.(×)断定はできませんが、職場での人間関係によるストレスが誘因とは考えにくく、生活が不規則になったことが契機である可能性が高いと思われます。職場復帰に向けた支援を行う段階であれば、重要な情報となり得ます。

3.(○)1か月前からの環境変化が誘因であると考えられるため、入院時に聴取する情報として最近1か月の生活状況は最も優先度が高いといえます。

4.(×)家族の反応よりも、本人に関する情報のほうが優先度は高くなります。

第113問

Aさん(男性、26歳、会社員)は、高校時代に自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)の診断を受け、外来通院をしながら仕事を続けていた。これまでの職場ではストレスが少なく、規則正しい生活ができていた。しかし、1か月前に新しい職場に異動になってから生活が不規則となり、数日前より無断欠勤が続いている。同居している家族に対してAさんは「家にいると仕事のことばかり考えてしまい眠れない。食欲もないし、環境を変えてゆっくり休みたい」と話したため、Aさんは家族とともに精神科外来を受診し、休養目的で任意入院することになった。 入院中のAさんは、面会や検査等の予定が急に変更になると混乱し、看護師に対して予定を繰り返し確認することがあった。 このときのAさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.文字や図を用いて説明する。

-

2.確認を繰り返す理由を尋ねる。

-

3.複数の情報を同時に提供する。

-

4.状況を考えて行動するよう説明する。

- 解答・解説

-

1.(○)自閉症スペクトラム障害の人に対しては、口頭による情報伝達よりも、文字や図を用いた視覚的情報のほうが効果的であり、伝わりやすくなります。

2.(×)自閉症スペクトラム障害の症状の一つであるため、不安を抱いて確認を繰り返す理由を尋ねることは不適切です。

3.(×)すでに混乱をきたしているため、複数の情報を同時に提供すると、さらなる混乱を招く可能性があります。

4.(×)状況を考えて行動できないことも、自閉症スペクトラム障害の症状の一つです。それを正すような説明をすると、さらなる混乱を招く可能性があります。

第114問

Aさん(男性、26歳、会社員)は、高校時代に自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)の診断を受け、外来通院をしながら仕事を続けていた。これまでの職場ではストレスが少なく、規則正しい生活ができていた。しかし、1か月前に新しい職場に異動になってから生活が不規則となり、数日前より無断欠勤が続いている。同居している家族に対してAさんは「家にいると仕事のことばかり考えてしまい眠れない。食欲もないし、環境を変えてゆっくり休みたい」と話したため、Aさんは家族とともに精神科外来を受診し、休養目的で任意入院することになった。 入院後1か月、Aさんは十分な休養が得られた。退院後の職場復帰にあたり、Aさんから「仕事がうまくいかないと、すごく混乱して落ち着かなくなってしまう。そうなった時はどうしたら良いか」と看護師に相談があった。 Aさんへの助言で適切なのはどれか。

-

1.「混乱するAさんを職場の人がどう見ているか想像しましょう」

-

2.「多くの人からアドバイスをもらいましょう」

-

3.「混乱した原因を周囲の人に説明しましょう」

-

4.「1人で落ち着ける場所に移動しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)自閉症スペクトラム障害の人は、他者の考えに思いを馳せることを苦手とします。また、周囲の目を意識させることで、混乱がさらに悪化する可能性があります。

2.(×)多くのアドバイスをもらうと、さらなる混乱を招く可能性があります。

3.(×)自閉症スペクトラム障害の人は、自身の状態を他者に説明することが難しい状態にあります。疾患に対する理解を周囲に求めることには意義がありますが、混乱状態にある本人に原因を説明させると、さらなる混乱を招く可能性があります。

4.(○)「仕事がうまくいかないと、すごく混乱して落ち着かなくなってしまう」という発言があり、ストレスにより易刺激性が高まっていると考えられます。職場内でも刺激の少ない落ち着ける場所に移動することが、適切な対処法となります。

第115問

Aさん(57歳、男性)は、妻(55歳)と長女(28歳)の3人暮らし。4年前に直腸癌(rectal cancer)と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部のがん疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院した。主治医からAさんと家族に余命4か月程度と告知され、Aさんは「痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない。自宅で好きなことをして過ごしたい」と話している。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、痛みがなければ日常生活動作〈ADL〉は、ほぼ自立している。 Aさんは退院後に訪問診療と訪問看護を利用することになり、今後の支援の方向性を確認するため、退院前にAさんと家族も参加するカンファレンスを開催した。 カンファレンスで確認する内容で最も優先度が高いのはどれか。

-

1.看取りの場所

-

2.ストーマパウチの交換方法

-

3.訪問リハビリテーションの必要性

-

4.退院後の生活でAさんが行いたいこと

- 解答・解説

-

1.(×)看取りの場所について希望があれば確認することも大切ですが、「自宅で好きなことをして過ごしたい」というのが現時点で最大の前向きな希望であり、そこに焦点を合わせた確認のほうが優先度は高いと考えられます。

2.(×)4年前に造設したストーマの扱い方については、すでに本人も家族も習得済みであると思われます。

3.(×)痛みがなければADLは自立している状態であり、訪問リハビリテーションの必要性は低いと考えられます。

4.(○)本人の希望を尊重し、退院後の時間をどう過ごしたいのか、具体的に確認することが優先されます。その内容によって、家族が買い物や休暇申請などの準備を行い、退院までの時間を有効活用することもできるでしょう。

第116問

Aさん(57歳、男性)は、妻(55歳)と長女(28歳)の3人暮らし。4年前に直腸癌(rectal cancer)と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部のがん疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院した。主治医からAさんと家族に余命4か月程度と告知され、Aさんは「痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない。自宅で好きなことをして過ごしたい」と話している。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、痛みがなければ日常生活動作〈ADL〉は、ほぼ自立している。 退院後、Aさんは痛みが強くなってきたため、主治医はオキシコドン塩酸塩を増量したが、Aさんは眠気が強くなり「薬を飲みたくない」と訴えた。そのため、フェンタニル貼付剤に切り替え、レスキュー薬としてフェンタニルクエン酸塩舌下錠が処方された。 訪問看護師によるAさんの家族への疼痛緩和のための薬物療法の指導で適切なのはどれか。

-

1.副作用で便秘が生じた場合には貼付しない。

-

2.残ったオキシコドン塩酸塩は自宅で保管する。

-

3.レスキュー薬は使用間隔を気にせず使用してよい。

-

4.フェンタニル貼付剤の交換時に家族が貼付面に触れないようにする。

- 解答・解説

-

1.(×)フェンタニルによる副作用で便秘が生じた場合は、緩下薬などで対応します。疼痛コントロールが優先されるため、貼付は中止しません。

2.(×)オキシコドン塩酸塩は医療用麻薬であるため、残薬は医療機関や調剤薬局に返却します。

3.(×)レスキュー薬であっても、1日最大投与量や投与間隔、投与回数などは定められています。フェンタニルクエン酸塩舌下錠の場合は、前回の投与から2時間以上の投与間隔を空け、1日当たり4回以下の突出痛(一過性の痛みの増強)に対する投与にとどめる必要があります。

4.(○)家族が貼付面に触れると、皮膚から薬物が吸収されて身体に影響を及ぼす可能性があります。貼付剤の交換時は手洗いを励行し、使用済み製剤は粘着面を内側に貼り合わせて安全に処分するよう指導します。

第117問

Aさん(57歳、男性)は、妻(55歳)と長女(28歳)の3人暮らし。4年前に直腸癌(rectal cancer)と診断され、手術を受けてストーマを造設した。その後、Aさんは直腸癌を再発し、治療を行ったが効果がなく、腹部のがん疼痛を訴えたため、疼痛をコントロールする目的で入院した。主治医からAさんと家族に余命4か月程度と告知され、Aさんは「痛みは取り除いてほしいが、延命治療は望まない。自宅で好きなことをして過ごしたい」と話している。現在、Aさんはオキシコドン塩酸塩を1日2回内服し、痛みがなければ日常生活動作〈ADL〉は、ほぼ自立している。 退院後3か月。Aさんの食事や水分の摂取量は減り、徐々に傾眠傾向になってきた。Aさんの妻は訪問看護師に「少し怖いが、できればこのまま自宅で看ていきたい」と話した。 Aさんを自宅で看取るための訪問看護師の対応で適切なのはどれか。

-

1.高カロリー輸液の開始を医師と相談する。

-

2.Aさんの清潔ケアは看護師が行うことを妻に伝える。

-

3.今後起こりうるAさんの状態の変化を妻に説明する。

-

4.Aさんが亡くなるまで家族がそばを離れないように伝える。

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは延命治療を希望していないため、不適切な対応です。また、すでに高カロリー輸液が吸収されにくい状態であるため、身体に負担がかかる可能性もあります。

2.(×)「少し怖いが、できればこのまま自宅で看ていきたい」と発言しているため、訪問看護師と妻が一緒に清潔ケアを行うことで、妻の不安を低減することが適切です。

3.(○)自宅での看取りを覚悟した家族の気持ちに寄り添った対応が求められる状況です。今後起こりうるAさんの状態の変化や、その対処方法を伝えておくことで、妻は心の準備ができます。

4.(×)家族に過度の負担を強いる可能性が高いため、適切な対応とはいえません。

第118問

Aさん(75歳、女性)は、脂質異常症(dyslipidemia)と高血圧症(hypertension)で通院中で、定期受診のため、外来待合室で順番を待っていた。Aさんは、待合室の雑誌を取ろうと立ち上がり、歩こうとしたところ、右足が思うように動かず引きずって歩いた。外来看護師が声をかけると、Aさんは「らいじょうぶ」と返答したが、ろれつが回らなかった。 この時のAさんの症状はどれか。

-

1.痙縮

-

2.失語

-

3.構音障害

-

4.パーキンソニズム

- 解答・解説

-

1.(×)痙縮は筋の痙攣性収縮であり、錐体路障害でみられます。

2.(×)失語であれば会話が成立しません。正しく発音できてはいませんが、会話理解や意思表出も可能であるため、失語は否定できます。

3.(○)一部の音を正しく発することができず、ろれつが回っていないことから、筋や神経系の異常による構音障害が最も考えられます。

4.(×)パーキンソニズムでは、無動、振戦、筋強直などのパーキンソン症状がみられます。

第119問

Aさん(75歳、女性)は、脂質異常症(dyslipidemia)と高血圧症(hypertension)で通院中で、定期受診のため、外来待合室で順番を待っていた。Aさんは、待合室の雑誌を取ろうと立ち上がり、歩こうとしたところ、右足が思うように動かず引きずって歩いた。外来看護師が声をかけると、Aさんは「らいじょうぶ」と返答したが、ろれつが回らなかった。 検査の結果、Aさんは左脳の運動野に脳梗塞(cerebral infarction)を発症していることが分かった。Aさんは3週間の入院治療を経て転院し、2か月間のリハビリテーションを行うことになった。 転院先の医療機関に提供する情報で最も優先するのはどれか。

-

1.診療情報提供書

-

2.要介護認定の申請書

-

3.医療相談員の相談記録

-

4.使用中の車椅子の機種

-

5.身体障害者手帳の申請書

- 解答・解説

-

1.(○)臨床経過や治療内容、検査結果などを記載した診療情報提供書(いわゆる紹介状)は、他の医師や医療機関に患者を紹介する際に発行されます。転院先の医療機関が受け入れ準備をするためにも、提供する情報として最も優先されます。

2.(×)要介護認定の申請書は、介護サービスを利用する際に市区町村に提出する書類です。

3.(×)リハビリテーションを目的とする転院であるため、医療相談員の相談記録による情報提供は優先度が低いといえます。

4.(×)使用中の車椅子については、診療情報提供書に記載される内容の一つです。

5.(×)身体障害者手帳の申請書は、市区町村の障害福祉担当窓口に提出する書類です。

第120問

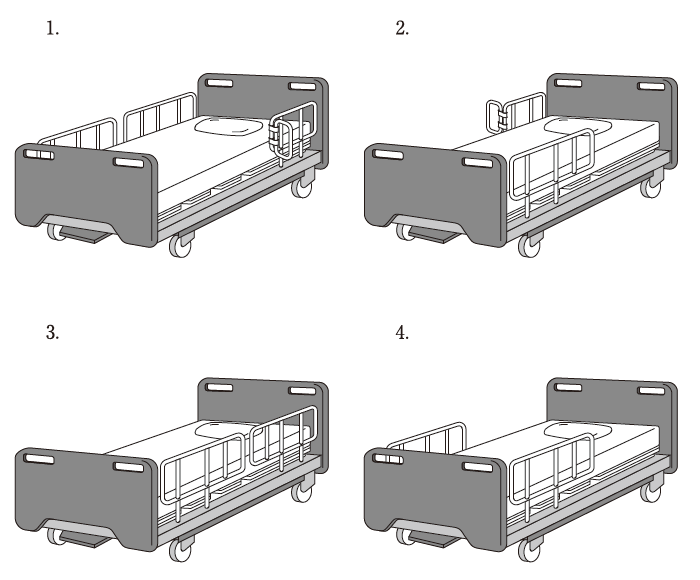

Aさん(75歳、女性)は、脂質異常症(dyslipidemia)と高血圧症(hypertension)で通院中で、定期受診のため、外来待合室で順番を待っていた。Aさんは、待合室の雑誌を取ろうと立ち上がり、歩こうとしたところ、右足が思うように動かず引きずって歩いた。外来看護師が声をかけると、Aさんは「らいじょうぶ」と返答したが、ろれつが回らなかった。 Aさんは、2か月間のリハビリテーションの結果、健側をつかってベッド上で端坐位ができるようになり、補装具をつければ軽介助で歩行できる状態まで回復した。退院後はベッド柵をつけた介護用ベッドを設置し、自宅で生活をする予定である。Aさんが自宅で使用する介護用ベッドの柵の配置を図に示す。 ベッド柵の配置で適切なのはどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

右片麻痺が生じているため、左脳の運動野に脳梗塞を発症していると考えられます。健側である左側の柵をつかむことで、寝返りや立ち上がりの動作が可能になることを考慮して解答します。

1.(○)患側に転落防止柵、健側の上肢側に補助となる柵が備えてあり、健側に端座位で座りやすい適切な配置だといえます。

2.(×)健側の下肢側に柵があるため、健側からの座位や立位が困難な配置です。また、患側に補助となる柵があってもつかまることはできません。

3.(×)健側の上・下肢側に柵があり完全にふさいでしまっているため、健側からの座位や立位は不可能です。

4.(×)健側の上肢側に柵がないため、寝返りや立ち上がりの動作が困難になります。また、健側の下肢側に柵があるため、健側からの座位や立位が困難な配置です。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]