午前

-

第1問

疾病や障害に対する二次予防はどれか。

-

1.早期治療

-

2.予防接種

-

3.生活習慣の改善

-

4.リハビリテーション

- 解答・解説

-

1.(○)二次予防に当たります。早期発見・早期治療により初期段階で病気に対処し、その結果として疾病や障害の重症化を予防することを二次予防といいます。

2.(×)一次予防に当たります。疾病の発生を未然に防ぐ一次予防には、生活環境の改善や、健康教育を行うことによる健康増進も含まれます。

3.(×)一次予防に当たります。生活習慣の改善は、疾病の発生を未然に防ぐための一次予防です。

4.(×)三次予防に当たります。重症化した疾病による機能障害の回復を図り、社会復帰につなげる三次予防は、リハビリテーションの領域です。

第2問

日本における平成28年(2016年)の部位別にみた悪性新生物の死亡数で、男性で最も多い部位はどれか。

-

1.胃

-

2.肝及び肝内胆管

-

3.気管、気管支及び肺

-

4.結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸

- 解答・解説

-

日本における平成28年(2016年)の部位別にみた悪性新生物の死亡数で、男性の場合の順位は次のようになっています。第1位:気管、気管支及び肺(52,430人)、第2位:胃癌(29,854人)、第3位:結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸の癌(27,026人)、第4位:肝癌及び肝内胆管癌(18,510人)。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(〇)、4.(×)、となります。

第3問

セリエ,H.(Selye,H.)が提唱した理論はどれか。

-

1.危機モデル

-

2.ケアリング

-

3.セルフケア

-

4.ストレス反応

- 解答・解説

-

1.(×)フィンク(Fink,S.L)の危機モデルは、「衝撃→防御的退行→承認→適応」の4段階で構成されます。

2.(×)ケアリングを中心に位置付けた看護理論として、レイニンガー(Leininger,M.M)やワトソン(Watson,J)によるものが知られています。

3.(×)アメリカの看護学者であるオレム(Orem,D.E)は、セルフケア不足看護理論を提唱しました。

4.(○)カナダの内分泌学者であるセリエはストレス学説を提唱し、生体に加わる非特異的刺激(ストレッサー)に対して、脳下垂体や副腎皮質系の反応を軸とした防衛反応(ストレス反応)が引き起こされるとしました。

第4問

介護保険制度における保険者はどれか。

-

1.市町村及び特別区

-

2.都道府県

-

3.保健所

-

4.国

- 解答・解説

-

介護保険法第3条において「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」とされ、介護保険制度の保険者は全国の「市町村及び特別区」であることが定められています。介護保険制度の保険者は、加入者の資格管理を行って保険料の納付を受け、被保険者証を発行します。また、被保険者が介護を必要とする状態になった場合、介護認定審査会による要介護認定を行います。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第6問

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

保健師助産師看護師法第33条において「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない」と定められています。「その他厚生労働省令で定める事項」には、免許種別、登録番号、就業状況などが該当します。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第7問

胎児循環で酸素を最も多く含む血液が流れているのはどれか。

-

1.肺動脈

-

2.肺静脈

-

3.臍動脈

-

4.臍静脈

- 解答・解説

-

胎児血の酸素交換は胎盤で行われていることに留意して解答します。

1.(×)肺動脈へ至る血液は、右心室を通って流入するため、酸素含有量が少なくなります。また、胎児の肺はつぶれた状態であり、肺にはほとんど血流が向かいません。

2.(×)肺で血液が酸素化されないため、肺静脈の酸素飽和度は肺動脈と変わりません。

3.(×)臍動脈は腹大動脈から分枝しますが、胎児の大動脈には動脈血と静脈血が混合した血液が流れているため、その酸素飽和度は高くありません。

4.(○)胎盤で母体血から酸素を受け取った血液は、臍静脈を通って胎児へ戻ります。そのため、酸素飽和度の最も高い血液が流れるのは臍静脈です。

第8問

母乳中に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。

-

1.IgA

-

2.IgE

-

3.IgG

-

4.IgM

- 解答・解説

-

1.(○)母乳には多量のIgAが含まれ、新生児・乳児の消化管における局所免疫に寄与しています。

2.(×)IgEは、アレルギー疾患の原因となる抗体です。肥満細胞に付着して、ヒスタミンなどの化学伝達物質の放出を促進します。

3.(×)IgGは、血漿中に最も多く含まれる抗体です。胎児期には、母体のIgGが胎盤を通して胎児に移行します。児が自らIgGを産生できない間(生後3~5か月)、母親由来のIgGが感染防御を担っています。

4.(×)IgMは、感染の初期に作られる抗体です。

第9問

思春期にある人が親密な関係を求める対象はどれか。

-

1.教師

-

2.祖父母

-

3.友人

-

4.両親

- 解答・解説

-

思春期(第2次反抗期)になると自我が確立し、それまでのような両親や家族との依存的な関係が解消されていきます。このことを心理的離乳と呼びます。心理的離乳後は、同年代の友人との親密な関係性を求め、大人よりも友人からの影響を強く受けるようになります。ただし、思春期にある児は自我の確立や人間関係の再構築をする過程で不安定になりがちなので、そのことを踏まえて周囲の大人は見守っていく必要があります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第10問

平成28年(2016年)の国民健康・栄養調査の結果で、該当年代の男性における肥満者(BMI≧25.0)の割合が最も高い年代はどれか。

-

1.15~19歳

-

2.30~39歳

-

3.50~59歳

-

4.70歳以上

- 解答・解説

-

日本肥満学会の肥満度分類では「脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上のもの」が肥満と定義されています。

1.(×)15~19歳男性における肥満者の割合は10.6%でした。

2.(×)30~39歳男性における肥満者の割合は28.6%でした。

3.(○)50~59歳男性における肥満者の割合36.5%でした。50歳代は肥満者の割合が最も高い年代で、次いで40歳代(34.6%)が多くなっています。

4.(×)70歳以上男性における肥満者の割合は28.6%でした。

第11問

平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。

-

1.保健所

-

2.市町村保健センター

-

3.地域包括支援センター

-

4.訪問看護ステーション

- 解答・解説

-

1.(×)保健所は、地域保健法に基づいて都道府県や特別区などに設置され、地域住民の健康保持増進に関する業務を行います。

2.(×)市町村保健センターは、地域保健法に基づいて市町村に設置され、地域保健に関する業務を行います。

3.(○)地域包括支援センターは、2006年(平成18年)の改正介護保険法に基づいて市町村に設置され、地域において介護予防ケアマネジメント、虐待防止、相談事業などを提供している中核的機関です。保健師、ケアマネジャー、社会福祉士などが各自の専門性を生かして活動しています。

4.(×)訪問看護ステーションは訪問看護を提供する事業所であり、市町村に設置されるものではありません。

第12問

胆汁の作用はどれか。

-

1.殺菌

-

2.脂肪の乳化

-

3.蛋白質の分解

-

4.炭水化物の分解

- 解答・解説

-

1.(×)胆汁に殺菌作用はありません。唾液中のリゾチームやIgA、強酸である胃液などは殺菌作用を発揮します。

2.(○)胆汁は界面活性剤的な働きをして食物中の脂肪を乳化し、脂肪分解酵素である膵液中のリパーゼの作用を受けやすくすることで、脂肪の消化吸収を助けています。

3.(×)胃液中のペプシン、膵液中のトリプシンやキモトリプシンなどは、蛋白質の分解作用を発揮します(蛋白質分解酵素)。

4.(×)唾液や膵液中のα-アミラーゼは、炭水化物の分解作用を発揮します。

第13問

チアノーゼで増加しているのはどれか。

-

1.血中酸素分圧

-

2.還元ヘモグロビン

-

3.酸化ヘモグロビン

-

4.血中二酸化炭素分圧

- 解答・解説

-

1.(×)循環器や呼吸器に起因する動脈血の酸素濃度低下の結果として起こる中心性チアノーゼでは、血中酸素分圧は低下します。

2.(○)チアノーゼは、血中の還元ヘモグロビン(酸素と結合していないヘモグロビン)が5g/dL以上に増加した場合に出現します。還元ヘモグロビンは褐赤紫色をしているため、それを反映して皮膚が青紫色を呈します。

3.(×)酸化ヘモグロビン(酸素と結合したヘモグロビン)は、チアノーゼでは減少します。

4.(×)血中二酸化炭素分圧が高いときは、心拍出量が増加して血中に酸素が供給されるため、チアノーゼは生じにくい状態です。

第14問

鮮紅色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。

-

1.胃

-

2.食道

-

3.直腸

-

4.十二指腸

- 解答・解説

-

一般的に、回盲部を境として、口側となる胃・食道・十二指腸が出血部位の場合は下血が黒色、肛門側となる大腸・直腸・肛門が出血部位である場合は下血が赤色になります。

1.(×)胃からの出血では、腸内細菌の働きでヘモグロビンが酸化されるため、黒色の下血となります。

2.(×)食道からの出血では、腸内細菌の働きでヘモグロビンが酸化されるため、黒色の下血となります。

3.(〇)直腸からの出血は、腸内細菌の働きを受けないで排出されるため、鮮紅色の下血となります。

4.(×)十二指腸からの出血では、腸内細菌の働きでヘモグロビンが酸化されるため、黒色の下血となります。

第15問

感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。

-

1.インフルエンザ(influenza)

-

2.結核(tuberculosis)

-

3.ノロウイルス性胃腸炎(Norovirus gastroenteritis)

-

4.流行性耳下腺炎(mumps)

- 解答・解説

-

潜伏期間は病原体に感染してから初発症状が発現するまでの期間で、この間は自覚症状が現れないため、病原体を伝播させるリスクが高まります。

1.(×)インフルエンザの潜伏期間は、1~3日です。

2.(○)結核の潜伏期間は一般的に半年から2年であり、時には数年から数十年という長期に及ぶこともあります。

3.(×)ノロウイルス性胃腸炎の潜伏期間は、1~2日です。

4.(×)流行性耳下腺炎の潜伏期間は、2~3週です。

-

-

第16問

骨髄抑制が出現するのはどれか。

-

1.麻薬

-

2.利尿薬

-

3.抗癌薬

-

4.強心薬

- 解答・解説

-

骨髄抑制は、癌の薬物療法(抗癌剤や分子標的薬など)や放射線療法に伴う副作用の一つです。

1.(×)麻薬性鎮痛薬の副作用としては、呼吸抑制、悪心・嘔吐、便秘などが現れます。

2.(×)利尿薬の副作用としては、脱水や電解質異常などが現れます。

3.(○)癌細胞に対して効果的に作用する薬物では、正常な細胞に対する影響も避けることができず、必然的に副作用(有害作用)が生じます。特に血液細胞、消化管上皮細胞、毛包などで影響が強く出るため、骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛は代表的な抗癌剤の副作用として知られます。

4.(×)強心薬であるジギタリス製剤の副作用としては、不整脈、頭痛、悪心・嘔吐などが現れます。

第17問

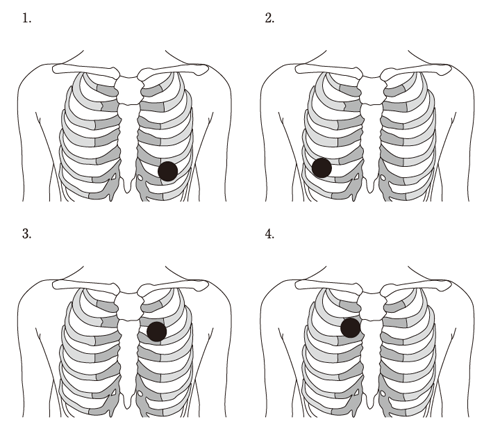

心音の聴取でI音がII音より大きく聴取されるのはどれか。 ただし、●は聴取部位を示す。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

I音は房室弁(僧帽弁と三尖弁)の閉鎖音であり、II音は動脈弁(大動脈弁と肺動脈弁)の閉鎖音です。

1.(○)第5肋間胸骨左側の心尖部であり、I音の聴取部位として適しています。

2.(×)第5肋間胸骨右側は、心音聴取に適した部位ではありません。

3.(×)第2肋間胸骨左縁であり、II音の肺動脈成分(肺動脈弁の閉鎖音)を聴取しやすい部位です。

4.(×)第2肋間胸骨右縁であり、II音の大動脈成分(大動脈弁の閉鎖音)を聴取しやすい部位です。

第18問

成人において胃食道逆流を防ぐために食後30分から1時間程度とるとよい体位はどれか。

-

1.左側臥位

-

2.半側臥位

-

3.仰臥位

-

4.坐位

- 解答・解説

-

胃食道逆流症は、主に胃酸が食道へ逆流することにより、胸やけや呑酸(酸っぱい液体が逆流してくる感覚)といった不快症状を覚えたり、食道炎を起こしたりする病気です。胃酸の逆流は食後2~3時間までに起こることが多いとされています。

1.(×)上体を挙上できない場合は、左側臥位とすることで胃内容物の逆流を予防することがあります。

2.(×)褥瘡予防や吐物誤嚥予防を目的とする場合は、半側臥位が適しています。

3.(×)仰臥位では、胃と食道が平行になるため、胃食道逆流が起こりやすくなります。

4.(○)食後は胃内容物の量が多く、酸性度も高く、下部食道括約筋が正常に機能しにくくなるため、胃食道逆流が起こりやすくなります。坐位は、重力の働きで胃内容物の逆流を予防できる体位です。

第19問

動作を安定させるために行うのはどれか。

-

1.重心位置を低くする。

-

2.足を閉じた姿勢にする。

-

3.底が滑らかな素材の靴を履く。

-

4.重心線を支持基底面の中心より遠くする。

- 解答・解説

-

1.(○)腰を落とすなどして重心位置を低くしたほうが安定します。

2.(×)足を閉じた姿勢にすると、支持基底面の面積が狭くなるため不安定になります。

3.(×)滑りやすい素材の靴を履くと、床との摩擦抵抗が小さくなるため不安定になります。

4.(×)動作を安定させるためには、重心線が支持基底面の内側に入るようにします。さらに、重心線が支持基底面の中心に近いほど安定します。

第20問

一般的な病室における冬季の湿度で適切なのはどれか。

-

1.約10%

-

2.約30%

-

3.約50%

-

4.約70%

- 解答・解説

-

一般的な病室において望ましい環境は、夏季であれば温度25~27℃・相対湿度50%程度、冬期であれば温度20~22℃・相対湿度50%程度とされています。なお、相対湿度とは、空気中に含むことができる最大の水蒸気量に対する現在の水蒸気量の割合を意味しています。相対湿度が低すぎるとウイルスが伝播しやすくなり、高すぎるとカビやダニなどが繁殖しやすくなります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第21問

黄色のバイオハザードマークが表示された感染性廃棄物の廃棄容器に入れるのはどれか。

-

1.病理廃棄物

-

2.使用済み手袋

-

3.使用済み注射針

-

4.血液が付着したガーゼ

- 解答・解説

-

1.(×)病理廃棄物(手術で摘出された臓器など)は、血液が含まれていたり付着したりしているため、赤色のバイオハザードマーク(感染性の液状・泥状のもの)が表示された廃棄容器に入れます。

2.(×)使用済み手袋(感染性で固形状のもの)は、橙色のバイオハザードマークが表示された廃棄容器に入れます。

3.(○)使用済み注射針(感染性で鋭利なもの)は、黄色のバイオハザードマークが表示された廃棄容器に入れます。

4.(×)血液が付着したガーゼ(感染性で固形状のもの)は、橙色のバイオハザードマークが表示された廃棄容器に入れます。

第22問

成人の採血検査で最も用いられるのはどれか。

-

1.外頸静脈

-

2.大腿静脈

-

3.大伏在静脈

-

4.肘正中皮静脈

- 解答・解説

-

1.(×)外頸静脈が採血に用いられるケースはあまりありません。

2.(×)大腿静脈は深部を走行する血管であり、通常は採血には用いられません。

3.(×)大伏在静脈は、足背静脈網から起始して下肢の内側面を上行し、鼠径部にて大腿静脈に合流します。採血に用いられる可能性はありますが、一般的には腕の血管が選択されます。

4.(○)採血を行う際は、表在性で弾力があり、蛇行していない血管を選択します。露出や穿刺が容易で安全性が高いことから、肘正中皮静脈が最も多く選択されます。

第23問

感染を伴わない創傷の治癒を促進させる方法で適切なのはどれか。

-

1.乾燥

-

2.消毒

-

3.洗浄

-

4.ガーゼ保護

- 解答・解説

-

1.(×)創部を乾燥させると、表皮基底細胞の働きが妨げられて円滑な表皮化が遅延するため、適切なドレッシング材などを用いて創部を湿潤環境に保ちます(湿潤療法)。

2.(×)創傷治癒に寄与する線維芽細胞や表皮細胞を死滅させるデメリットがあるため、創部の消毒は基本的には行うべきではないとされています。ただし、創部に感染が生じていたら、適切な治療が必要です。

3.(○)感染源を除去し、表皮化を促進する目的で、創部を水道水や生理食塩液で洗浄します。

4.(×)ガーゼで保護すると、創部の乾燥を助長してしまいます。

第24問

臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。

-

1.瞳孔径は左右とも3mm以上

-

2.脳波上徐波の出現

-

3.微弱な自発呼吸

-

4.脳幹反射の消失

-

5.浅昏睡

- 解答・解説

-

脳死の判定基準は次の6項目です。(1)深い昏睡、(2)瞳孔の散大と固定(瞳孔径4mm以上、外的刺激に変化なし)、(3)脳幹反射の消失、(4)平坦な脳波、(5)自発呼吸の停止、(6)前述の5項目が6時間(6歳未満であれば24時間)経過後も変化しないこと。

1.(×)瞳孔径は、左右とも4mm以上散大していることが必要です。

2.(×)平坦な脳波であることが必要です。

3.(×)自発呼吸は停止していることが必要です。

4.(○)咳反射、角膜反射、前庭反射、対光反射、咽頭反射、眼球頭反射、毛様脊髄反射が消失していることが必要です。

5.(×)深い昏睡であることが必要です。顔面へ疼痛刺激を与えて検査します。

第25問

副腎皮質ステロイドの作用はどれか。

-

1.体重の減少

-

2.血糖の低下

-

3.血圧の低下

-

4.免疫の促進

-

5.炎症の抑制

- 解答・解説

-

1.(×)副腎皮質ステロイドに体重を減少させるような作用はなく、むしろ副作用として食欲亢進をきたし、体重増加につながる可能性があります。

2.(×)副腎皮質ステロイドの副作用としてインスリン分泌が低下する一方、グルカゴン分泌が促進されるため(糖代謝作用)、血糖が上昇して高血糖や医原性糖尿病を引き起こすおそれがあります。

3.(×)尿管でのナトリウム再吸収、カリウム排泄が促進されるため(電解質代謝作用)、体内水分量が増加して血圧が上昇します。

4.(×)副作用として免疫抑制をきたすため、服用中は感染徴候に注意する必要があります。

5.(○)抗炎症・鎮痛作用を期待して、慢性炎症性疾患の治療に用いられます。

第26問

三叉神経を求心路として起こるのはどれか。

-

1.瞬目反射

-

2.対光反射

-

3.追跡運動

-

4.輻輳反射

- 解答・解説

-

中枢へ情報を送り届ける神経路を求心路、中枢からの指示が伝わる神経路を遠心路といます。

1.(○)瞬目反射は、角膜に空気が当たるとまばたきをする反射です。三叉神経を求心路として角膜へ刺激が伝わります。

2.(×)対光反射は、光の強さにより瞳孔の直径を変化させて光量を調節する反射です。視神経を求心路とする瞳孔反射の一つです。

3.(×)追跡運動は、ゆっくりと動く対象物の網膜像を維持し、その動きに合わせて滑らかに視線を動かす運動です。視神経を求心路とする随意性眼球運動です。

4.(×)輻輳反射は、近くにある対象物を見るとき、焦点を合わせるために両側内直筋が収縮して両眼が内転する(寄り目になる)反射です。視神経を求心路とする瞳孔反射の一つです。

第27問

人工弁置換術の術後合併症で早期離床による予防効果が高いのはどれか。

-

1.反回神経麻痺

-

2.術後出血

-

3.縦隔炎(mediastinitis)

-

4.肺炎(pneumonia)

- 解答・解説

-

近年、早期離床はリハビリテーションの常識となっていますが、術後早期に立位となったり歩行したりすることばかりでなく、それに至るまでの過程を含めてリハビリテーションであることに留意しましょう。

1.(×)反回神経は声帯の動きを支配しているため、反回神経麻痺では嗄声や誤嚥を起こすことがあります。早期離床とは関連しません。

2.(×)術後出血は、早期離床で予防できる術後合併症ではありません。

3.(×)縦隔炎は、胸骨正中切開に起因する感染性合併症です。早期離床で予防することはできません。

4.(○)術後の早期離床により、横隔膜が下がることで呼吸面積が広がり、酸素消費量が増加することで呼吸運動が促進され、気道内分泌物の排出が円滑になります。選択肢の中で、早期離床による予防効果が高いのは肺炎です。

第28問

成人の鼠径ヘルニア(inguinal hernia)で正しいのはどれか。

-

1.内鼠径ヘルニア(internal inguinal hernia)と外鼠径ヘルニア(external inguinal hernia)に分けられる。

-

2.患者の男女比は約1:3である。

-

3.やせている人に多い。

-

4.保存的治療を行う。

- 解答・解説

-

1.(○)鼠径ヘルニアでは、腹壁がたるんでできたヘルニア嚢を通して、腸管(小腸であることが多い)が筋膜を越えて皮下に脱出します。内鼠径ヘルニアは腹壁動静脈の内側に発生したものであり、外鼠径ヘルニアは下腹壁動静脈の外側に発生したものです。

2.(×)女性の患者は、全体の1~2割とされています。

3.(×)肥満は、鼠経ヘルニアの誘因の一つです。

4.(×)成人の鼠経ヘルニアは自然治癒を期待することはできず、放置すると徐々に増大して陥頓(脱出した腸管がはまり込んで戻らなくなった状態)をきたすこともあります。根治には手術療法が必要です。

第29問

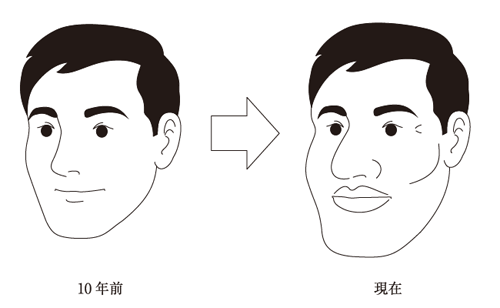

Aさん(45歳、男性)は、10年ぶりに会った友人から顔貌の変化を指摘された。顔貌変化を図に示す。 Aさんの顔貌変化を引き起こしたホルモンはどれか。

-

1.成長ホルモン

-

2.副甲状腺ホルモン

-

3.副腎皮質ホルモン

-

4.甲状腺刺激ホルモン

- 解答・解説

-

1.(○)思春期以降の骨端線閉鎖後に成長ホルモンの過剰分泌が起こると、先端巨大症を引き起こします。顔面においては、下顎や額の突出、口唇や鼻、舌の肥大などがみられ、特徴的な顔貌を呈します。

2.(×)副甲状腺ホルモンの増減は、顔貌変化を引き起こす原因となりません。

3.(×)副腎皮質ホルモンが過剰になると、クッシング症候群が起こり、満月様顔貌(ムーンフェイス)を呈します。

4.(×)甲状腺刺激ホルモンの増減は、顔貌変化を引き起こす原因となりません。甲状腺ホルモンの上昇(バセドウ病)では、特有の眼球突出がみられます。

第30問

低血糖時の症状はどれか。

-

1.発疹

-

2.徐脈

-

3.冷汗

-

4.多幸感

- 解答・解説

-

1.(×)低血糖と発疹は無関係です。

2.(×)低血糖になると副腎からアドレナリンが分泌され、頻脈となります。

3.(○)低血糖になると副腎からアドレナリンが分泌され、種々の症状を引き起こします。血糖値が70mg/dL以下になると、冷汗、動悸、顔面蒼白、手指の細かな震え、不安感など症状が現れてきます。50mg/dL程度になると、頭痛、目のかすみ、生あくびなどの中枢神経症状がみられ、さらに低下するとけいれんや意識障害が生じます。

4.(×)低血糖では、血糖値を上げようと分泌されるホルモンの影響で、不安感や恐怖感が生じることがあります。

-

-

第31問

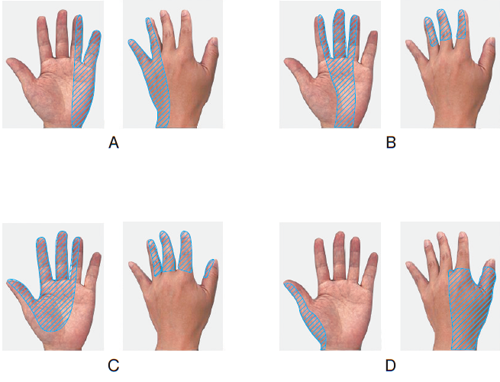

手の写真を別に示す。 写真の斜線部分で、正中神経の圧迫によって知覚異常を生じる部位を示しているのはどれか。

-

1.A

-

2.B

-

3.C

-

4.D

- 解答・解説

-

正中神経は手にとって最も重要な神経であり、その感覚枝は手掌の母指~環指橈側と手背の橈側末節・中節を支配しています。正中神経の圧迫により知覚異常を生じるのは図Cの部位です。なお、図Aの部位は尺骨神経の支配領域、図Dの部位は橈骨神経の支配領域です。図Bの部位は正中神経の支配領域と重なってはいますが、固有支配領域である母指掌側が含まれておらず、支配領域外である手関節が含まれています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第32問

疫学的因果関係があると判断できるのはどれか。

-

1.要因と疾病の関係が生物学的研究で得られた事実と異なる。

-

2.特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する。

-

3.要因と疾病の関係でオッズ比が1である。

-

4.要因と疾病の関係が散発的である。

- 解答・解説

-

疫学的因果関係とは、「ある要因と、それにより生じる結果との関係性」を疫学的な方法により説明したものです。成立のためには、関連の整合性、関連の特異性、関連の強固性、関連の一致性などが必要です。

1.(×)生物学的研究で得られた事実と異なる場合は、当然のことながら疫学的因果関係があると判断することはできません(関連の整合性が認められない)。

2.(○)特定の要因と疾病の関係に特異的な関連が存在する場合は、疫学的因果関係があると判断できます(関連の特異性が認められる)。

3.(×)オッズ比が1である場合は、要因にかかわらず発症率が同等であったということであり、疫学的因果関係はないと判断されます(関連の強固性が認められない)。

4.(×)散発的である場合は、疫学的因果関係があると判断することはできません(関連の一致性が認められない)。

第33問

平成27年(2015年)の日本の結核対策で増加が問題とされているのはどれか。

-

1.新登録結核患者数

-

2.菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数

-

3.外国生まれの新登録結核患者数

-

4.新登録結核患者における20歳代の割合

- 解答・解説

-

結核は「過去の病気」というイメージがあるものの、日本では今も多くの発症者・死亡者を出しています。

1.(×)新登録結核患者数は18,280人で、前年より1,335人減少しています。

2.(×)菌喀痰塗抹陽性の肺結核患者数は7,131人で、前年より520人減少しています。

3.(○)新登録結核患者のうち、外国生まれの人数は1,164人であり、前年から63人増加しています。割合でみた場合も、2000年の2.4%から2015年には6.6%と著増しています。

4.(○)新登録結核患者における20歳代の割合は6.2%であり、前年の6.1%から微増しています。問題となるほどの増加ではありませんが、厚生労働省の判断で正答とされました。

※本問について、厚生労働省は「設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため、複数の選択肢を正解として採点する」と発表しました。

第34問

トータル・ヘルスプロモーション・プラン〈THP〉で実施されるのはどれか。

-

1.がん検診

-

2.健康測定

-

3.一般健康診断

-

4.特定健康診査

- 解答・解説

-

トータル・ヘルスプロモーション・プラン(THP)は、厚生労働省が策定した「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく、働く人の心身両面の健康を保つための取り組みです。

1.(×)がん検診は、すべての事業場で行われているものではありません。

2.(○)THPでは、健康測定結果の分析に基づいて、専門的な研修を受講したTHP健康づくりスタッフが、保健指導、栄養指導、運動指導、心理相談、実践活動などを行います。

3.(×)一般健康診断は、労働安全衛生法に基づいて、すべての事業場で行われているものであり、THPには含まれていません。

4.(×)特定健康診査は、40歳以上75歳未満の医療保険の被保険者・被扶養者を対象とする限定的なものであるため、THPには含まれていません。

第35問

健康寿命の説明で適切なのはどれか。

-

1.生活習慣病の予防は健康寿命を伸ばす。

-

2.2013年の健康寿命は2011年よりも短い。

-

3.2013年の健康寿命は女性より男性のほうが長い。

-

4.平均寿命と健康寿命の差は健康上の問題なく日常生活ができる期間である。

- 解答・解説

-

健康寿命は「健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間」です。2010年においては男性70.42歳/女性73.62歳、2013年においては男性71.19歳/女性74.21歳でした。

1.(○)生活習慣病を予防することで、健康寿命が伸びる可能性が高まります。

2.(×)2010年からの3年間で、男女ともに延伸しています。

3.(×)男性より女性のほうが長くなっています。

4.(×)平均寿命と健康寿命の差は「健康ではなく日常生活が制限される期間」であり、日常的・継続的に医療や介護に依存することになります。

第36問

指鼻指試験で評価する項目はどれか。

-

1.小脳機能

-

2.表在反射

-

3.深部知覚

-

4.複合知覚

- 解答・解説

-

1.(○)指鼻指試験は、被験者に自分の鼻頭と検査者の示指とを指で交互に触れてもらう検査です。小脳失調がある場合は運動の軌跡が滑らかにならず(運動分解)、目標がずれてしまったり(測定異常)、目標に近付くと手が震えたりする(企図振戦)ため、指鼻指試験により小脳機能を評価することができます。

2.(×)表在反射は、皮膚や粘膜を刺激したとき、無意識的に筋の収縮が起こる反射です。

3.(×)深部知覚は、身体の深部にある受容器を通して得られる位置感覚、運動感覚、振動感覚などです。

4.(×)複合知覚は、立体覚や二点識別覚などが含まれます。

第37問

静脈血採血時に使用する器具の取り扱いで適切なのはどれか。

-

1.真空採血管で採血する場合は素手で行う。

-

2.抜針した採血針はキャップをして破棄する。

-

3.針専用の廃棄容器は実施者の手の届く範囲に置く。

-

4.針専用の廃棄容器は廃棄物が投入口まで達したら交換する。

- 解答・解説

-

針専用の廃棄容器は、実施者の動線を考慮した上で、速やかに廃棄できるよう手の届く範囲に置くことが適切です。また、針専用の廃棄容器において廃棄物が投入口まで達していると、飛び出た針により思わぬ針刺し事故が発生する可能性があるため、廃棄物が投入口に達する前の段階で交換することが適切です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第38問

便秘を訴えている患者の打診のアセスメント項目で適切なのはどれか。

-

1.固い腫瘤

-

2.筋性防御

-

3.叩打痛

-

4.鼓腸

- 解答・解説

-

鼓腸とは、腸管内に大量のガスや腸液が貯留したため、腸管が拡張し、腹部が膨隆した状態です。便秘やイレウスなどでみられ、打診による鼓音により確認できます。叩打痛も打診のアセスメント項目ですが、肝臓や膵臓、腎臓などの異常を確認する手段となります。なお、選択肢1の固い腫瘤、選択肢2の筋性防御は、いずれも触診のアセスメント項目です。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(×)、4.(○)、となります。

第39問

夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか。

-

1.朝、起床後に日光を浴びる。

-

2.2時間以上昼寝をする。

-

3.夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

-

4.就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

- 解答・解説

-

1.(○)朝の起床後に日光を浴びると、サーカディアンリズム(概日リズム)が整い、夜間の睡眠がスムーズになります。部屋のカーテンを開けたらベランダに出る、散歩をするなどの方法が有効です。

2.(×)2時間以上の昼寝では長すぎて、夜間の入眠を妨げます。

3.(×)覚醒作用を有するカフェインは、就寝時間の4~5時間前までに摂取することが適切です。

4.(×)1,000ルクスは事務系オフィスの照度と同等であり、就寝前に過ごす部屋としては明るすぎます。就寝直前であれば、10~30ルクス程度が適切です。

第40問

歯ブラシを用いたブラッシングで歯周ポケットの清掃に適しているのはどれか。

-

1.バス法

-

2.スクラブ法

-

3.ローリング法

-

4.フォーンズ法

- 解答・解説

-

1.(○)バス法は、歯ブラシの毛先を歯と歯肉の境目に45度の角度で当て、小刻みに動かして磨く方法です。歯周ポケットや歯頸部の歯垢除去に効果があります。しかし、歯間の歯垢は除去できないので、スクラブ法や歯間ブラシを用います。

2.(×)スクラブ法は、毛先を歯の面に垂直に当て、小刻みに上下に動かしながら横に移動していく方法です。一般的なブラッシング法として指導されます。

3.(×)ローリング法は、毛のサイドを歯の根元に垂直に当て、歯冠に向かって90度回転させる方法です。

4.(×)フォーンズ法は、毛先を歯の面に垂直に当て、小さな円を描きながら横に移動していく方法です。

第41問

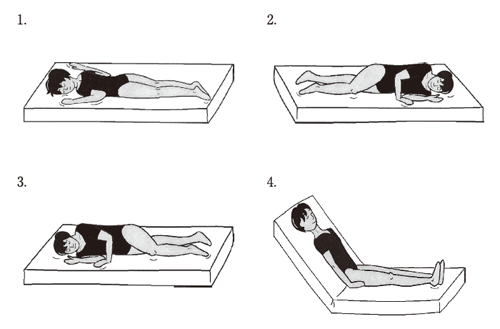

右中葉領域で粗い断続性副雑音(水泡音)が聴取された場合の体位ドレナージの体位を図に示す。 適切なのはどれか。

-

1.1

-

2.2

-

3.3

-

4.4

- 解答・解説

-

体位ドレナージでは、痰の貯留した部位を上にするように体位変換し、重力を利用して効率良く排痰を促します。粗い断続性副雑音(水泡音)は、気道が再開通したときに聴取される音です。設問では右前側胸部の右中葉領域で粗い断続性副雑音が聴取されているので、ドレナージには左側臥位が適しています。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第42問

20℃から24℃で保存するのはどれか。

-

1.全血製剤

-

2.血漿製剤

-

3.赤血球液

-

4.血小板製剤

- 解答・解説

-

血液成分ごとに保存温度や有効期間が異なるので、適切な管理が必要です。

1.(×)全血製剤の保存温度は2~6℃であり、有効期間は採血後21日間です。

2.(×)血漿製剤の保存温度は-20℃以下であり、有効期間は採血後1年間です。

3.(×)赤血球液の保存温度は2~6℃であり、有効期間は採血後21日間です。

4.(○)輸血用血液製剤のうち、20~24℃で保存するのは血小板製剤です。血小板製剤は振とうした状態で保存され、有効期間は採血後4日間となっています。振とうする理由は、バッグ内の乳酸を拡散させたり、バッグ内の酸素交換を促進したりすることで、血小板機能を維持するためです。

第43問

穿刺と穿刺部位の組合せで適切なのはどれか。

-

1.胸腔穿刺―胸骨体第2肋間

-

2.腹腔穿刺―剣状突起と臍窩を結ぶ直線の中間点

-

3.腰椎穿刺―第1・2腰椎間

-

4.骨髄穿刺―後腸骨稜

- 解答・解説

-

1.(×)胸腔穿刺では、中後腋窩線上の第5~7肋間(胸水の場合)や、鎖骨中線上第2~3肋間(気胸の場合)などが穿刺部位となります。

2.(×)腹腔穿刺は、臍と左上前腸骨棘を結ぶ線の外側1/3の部位、あるいはその反対側の側腹部で行います。

3.(×)腰椎穿刺は、腸骨稜を結ぶヤコビー線上の第4腰椎突起部を目安として、第3・4腰椎間または第4・5腰椎間で行います。

4.(○)骨髄穿刺の穿刺部位は胸骨や腸骨が選択されますが、第一選択となるのは安全性の高い後腸骨稜です。胸骨の場合、穿刺部位である第2肋間では厚さがわずかであるため、出血や心タンポナーデなどの重篤な合併症を招くリスクがあります。

第44問

作業と健康障害の組合せで正しいのはどれか。

-

1.VDT作業―栄養機能障害

-

2.有機溶剤を扱う作業―呼吸機能障害

-

3.電離放射線を扱う作業―造血機能障害

-

4.石綿〈アスベスト〉を扱う作業―排尿機能障害

- 解答・解説

-

1.(×)長時間のVDT作業により発症することがあるVDT症候群では、ドライアイなどの眼症状や頸肩腕症候群などをきたします。

2.(×)有機溶剤を扱う作業では、皮膚・粘膜刺激症状や中枢神経系の症状をきたすおそれがあります。

3.(○)電離放射線を扱う作業では、被曝による造血機能障害(白血球減少、貧血など)のリスクがあります。なお、電離放射線とは物質に作用してイオン化する力を持った放射線のことで、医療現場で頻用されるX線も含まれます。

4.(×)石綿〈アスベスト〉を扱う作業では、粉塵を吸入することで呼吸器疾患のリスクがあります。

第45問

救急外来を受診した成人患者で、治療の緊急度が最も高いのはどれか。

-

1.2時間ほど前から右上下肢に力が入らず、ろれつが回らない。

-

2.3日前にペットの葬儀が終わり、食欲がなく、夜眠れない。

-

3.プールでの日焼けによって背部全体が発赤している。

-

4.市販の風邪薬を通常の2倍量服用した。

- 解答・解説

-

1.(○)脳梗塞の初期症状であると考えられるため、治療の緊急度が最も高くなります。カテーテルによる脳血管内治療か、発症4.5時間以内であれば血栓溶解療法(t-PA治療)の適応となります。t-PA治療は、組織プラスミノーゲン活性化因子(t-PA)を点滴静注して閉塞血管を再開通させる治療法です。

2.(×)いわゆるペットロス症候群の状態であり、時間をかけて心の整理をする必要があります。

3.(×)日光皮膚炎に対しては患部を冷やすなどの対処が必要になりますが、緊急度が最も高いとはいえません。

4.(×)市販の総合感冒薬を2倍量服用しても、副作用が発現していない限り、治療の緊急度が高いとはいえません。

-

-

第46問

がん診療連携拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」の業務はどれか。

-

1.就労の斡旋

-

2.がん検診の実施

-

3.がんについての情報提供

-

4.セカンドオピニオン外来の開設

- 解答・解説

-

がんについての情報提供(がんの病態や標準的治療法など)を行うことは、がん相談支援センターの主な業務の一つです。がん相談支援センターは、厚生労働省大臣の指定に基づいて全国のがん診療連携拠点病院などに設置されており、地域の誰でも無料で利用できます。がんについて専門知識を持った看護師や、生活全般の相談ができる医療ソーシャルワーカーなどが相談員として対応しています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第47問

胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。

-

1.ミルキングは禁忌である。

-

2.持続的に陽圧となっているか観察する。

-

3.ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。

-

4.ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。

- 解答・解説

-

1.(×)胸腔ドレーン挿入中は、ミルキングを行って閉塞を予防する必要があります。ミルキングが禁忌となるのは、脳外科領域のドレーンの場合です。

2.(×)胸腔内は常に陰圧であり、ドレナージを行うときは胸腔内圧より強い陰圧をかける必要があります。持続的に陰圧となっているか観察することが適切です。

3.(○)ドレーンチューブの外側には排液が付着していると考えられるため、操作中は手袋を着用するとともに、チューブに触れた後は手指衛生を実施します。

4.(×)逆流を防ぐため、ドレーンバッグは挿入部より低い位置に設置します。

第48問

慢性心不全(chronic heart failure)患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。

-

1.肺炎球菌ワクチン接種の回避

-

2.蛋白質を制限した食事

-

3.食直後の散歩

-

4.排泄後の休息

- 解答・解説

-

1.(×)心不全は肺炎などの感染症により増悪する可能性があるため、肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種が推奨されます。

2.(×)栄養状態が悪化すると心不全増悪のリスクとなるため、蛋白質の制限は行いません。ただし、循環血液量の増加による心負荷を軽減するため、塩分・水分の摂取制限は必要です。

3.(×)心負荷がかかる食直後の運動は避け、30分~1時間程度休んでから行うようにします。

4.(○)特に便秘のときは、排便時の努責により心負荷がかかります。便秘を予防するとともに、排泄後には休息することが大切です。

第49問

Crohn〈クローン〉病(Crohn disease)の患者の食事指導で適切なのはどれか。

-

1.「食物繊維を多く含む食事にしましょう」

-

2.「蛋白質の多い食事にしましょう」

-

3.「脂肪分の多い食事にしましょう」

-

4.「炭水化物を控えましょう」

- 解答・解説

-

クローン病に対する食事療法の明確な基準は確立されていませんが、一般的に高エネルギー・高蛋白質・低脂肪・低残渣が基本とされています。

1.(×)不溶性の食物繊維は腸管を刺激して炎症を悪化させるおそれがあるため、摂取は控えめにします。

2.(○)出血による貧血、蛋白漏出などにより、低蛋白血症が多くみられます。肉類(特に加工品)は控え、白身魚や豆腐などを主として必要な蛋白質を補います。

3.(×)脂肪の摂取量が多いと腸管運動が亢進するため、下痢につながります。また、動物性脂肪の摂取がクローン病の増悪と関係しているとの指摘もあります。

4.(×)特に炭水化物を控える必要はありませんが、症状が出ている期間は消化の良い食品(おかゆなど)を摂るようにします。

第50問

高カリウム血症(hyperkalemia)の患者でみられるのはどれか。

-

1.Trousseau〈トルソー〉徴候

-

2.心電図でのT波の増高

-

3.腸蠕動音の低下

-

4.四肢の麻痺

- 解答・解説

-

1.(×)Trousseau〈トルソー〉徴候は、低カルシウム血症の場合、上肢に血圧計マンシェットを巻いて血流を遮断すると、助産師手位(手首と親指が屈曲、他の指は伸展して手掌が凹む)を呈するものです。

2.(○)高カリウム血症の初期には、心電図において左右対称のT波の増高と先鋭化を特徴とする伝導の遅延が認められます。さらに進行すると、伝導の遅延に伴うQRS幅の増大やP波の消失が生じ、心室性不整脈が引き起こされ、最終的には正弦波パターンのQRS波となり、心室細動や心停止に至ります。

3.(×)腸蠕動音の低下は、麻痺性イレウスなどでみられます。

4.(×)二次性周期性四肢麻痺は、カリウムが高値あるいは低値となる様々な病態で発症しますが、高カリウム性は低カリウム性よりも軽度で持続も短いことから、選択肢2の心電図異常を正答と考えることがより適切です。

第51問

開頭術を受けた患者の看護で適切なのはどれか。

-

1.頭部を水平に保つ。

-

2.緩下薬は禁忌である。

-

3.髄膜炎症状の観察を行う。

-

4.手術後1週間は絶飲食とする。

- 解答・解説

-

1.(×)頭部を水平に保つよりも、上半身を15~30度挙上したセミファーラー位のほうが、頭蓋内の静脈還流を促し、脳浮腫を軽減することができます。

2.(×)頭蓋内圧亢進のリスクを低減する目的で、緩下薬による排便コントロールは適切です。ただし、迷走神経を刺激する浣腸は禁忌となります。

3.(○)開頭術後は髄膜炎のリスクがあるため、頭痛、発熱、意識障害、髄膜刺激症状などに注意する必要があります。

4.(×)早期離床とともに、早期の経口摂取再開が推奨されています。状況によりますが、嚥下機能などに問題なければ手術翌日からの経口摂取が可能です。

第52問

Aさん(47歳、男性、会社員)は、痛風(gout)の既往があり、ほぼ毎日、飲酒を伴う外食をしている。1週前に尿管結石(ureterolithiasis)による疝痛発作があり、体外衝撃波結石破砕術〈ESWL〉を受けた。その結果、排出された結石は尿酸結石であることがわかった。 Aさんへの結石の再発予防に対する生活指導で適切なのはどれか。

-

1.「飲酒量に制限はありません」

-

2.「負荷の大きい運動をしましょう」

-

3.「1日2L程度の水分摂取をしましょう」

-

4.「動物性蛋白質を多く含む食品を摂取しましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)アルコールは血液中の尿酸値を上昇させるため、飲酒は高尿酸血症の増悪因子となります。

2.(×)負荷の大きい運動(無酸素運動)は、尿酸値を上昇させます。また、運動により脱水をきたすと尿管結石の再発リスクが高まるため、注意が必要です。

3.(○)尿酸結石を含む尿路結石の予防には、積極的な水分摂取が必要です。

4.(×)動物性蛋白質はプリン体を多く含むため、過量の摂取では高尿酸血症の増悪因子となります。

第53問

高齢者に対する生活史の聴き方で適切なのはどれか。

-

1.認知機能の評価尺度を用いる。

-

2.事実と異なる聴取内容を訂正する。

-

3.話を聴く前に文書による同意を得る。

-

4.高齢者が話しやすい時代の思い出から聴く。

- 解答・解説

-

生活史とは、ここでは個人が生きてきた人生の軌跡について自らの口で述べた内容を意味し、それを聴取することで個別性ある看護に生かすことができます。

1.(×)生活史を聴取する主な目的は、本人の価値観や考え方などの内面性を理解することです。認知症が疑われる場合は認知機能の確認も有用ですが、生活史の聴取に必須ではありません。

2.(×)事実と異なる発言でも訂正することは不適切です。話し手のペースを崩さずに、聴取した内容はそのまま記録します。

3.(×)文書による同意を得る必要はありません。

4.(○)高齢者の場合、短期記憶よりも長期記憶のほうが鮮明であり、語りを引き出しやすくなります。話しやすい時代の思い出は、その人の内面性に影響を与えた可能性が高く、注目すべき内容だといえます。

第54問

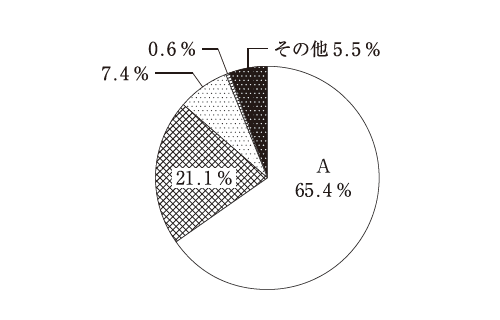

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得構造を図に示す。 Aはどれか。

-

1.稼働所得

-

2.財産所得

-

3.公的年金・恩給

-

4.年金以外の社会保障給付金

- 解答・解説

-

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査における高齢者世帯の所得種類別金額構成では、占める割合の多い順に、公的年金・恩給(65.4%)>稼働所得(21.1%)>財産所得(7.4%)>年金以外の社会保障給付金(0.6%)となっています。また、その他(5.5%)には、企業年金、個人年金、仕送りなどが含まれています。なお、稼働所得とは個人が働いてた収入、財産所得とは資産を所有・運用することで得た収入を指します。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第55問

Aさん(80歳、男性)は、空腹時の胃の痛みが2週間続くため受診し、1週後に胃内視鏡検査を受けることになった。 検査を受けるAさんへの看護で適切なのはどれか。

-

1.検査前日の夜に下剤を服用することを伝える。

-

2.検査前に前立腺肥大症(prostatic hyperplasia)の既往の有無を確認する。

-

3.検査中は仰臥位の姿勢を保持する。

-

4.検査後はすぐに食事ができることを説明する。

- 解答・解説

-

1.(×)検査前日の夜に下剤を服用するのは、大腸内視鏡検査です。

2.(○)胃内視鏡検査の前処置として、抗コリン薬(鎮痙薬)を投与します。胃の蠕動を抑えて観察しやすくするためです。ただし、前立腺肥大症、緑内障、心疾患などの既往がある患者には抗コリン薬は禁忌であり、検査前に既往を確認する必要があります。

3.(×)胃内視鏡検査では、内視鏡を挿入しやすくするため、左側臥位とします。

4.(×)咽頭麻酔を行うため、麻酔の効果が消退するまでの検査終了後2時間程度は、誤嚥を防ぐ目的で絶飲食とします。

第56問

軽度の老人性難聴(presbyacusis)の特徴はどれか。

-

1.ゆっくり話すと聞き取りにくい。

-

2.母音よりも子音が聞き分けにくい。

-

3.高音よりも低音が聞き取りにくい。

-

4.イントネーションが理解しにくい。

- 解答・解説

-

老人性難聴は、空気の振動を「音」として脳に伝える有毛細胞が加齢につれて減少することで生じる、左右対称性の聴力低下です。

1.(×)ゆっくり話したほうが聞き取りやすいため、スピードを落とし、言葉を区切って会話すると伝わりやすくなります。

2.(○)言葉の聞き取りを大きく左右するのは子音成分です。老人性難聴では、子音成分が多く含まれる高音域の聴力が低下するため、言葉の聞き違えが生じやすくなります。

3.(×)加齢に伴う老人性難聴では、高音から徐々に聞き取りにくくなります。

4.(×)イントネーションを理解する能力には影響しません。

第57問

Aさん(90歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)による軽度の左半身麻痺がある。要介護2。最近、娘(65歳)とその家族と同居を始めた。Aさんの受診に付き添ってきた娘が看護師に「同居を始めてから疲れます」と話した。 この時の娘に対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.心療内科の受診を勧める。

-

2.娘の幼少期の親子関係を聞く。

-

3.Aさんの介護老人保健施設への入所を勧める。

-

4.同居後に家族の生活がどのように変化したかを聞く。

- 解答・解説

-

1.(×)現在の状況を把握した後、必要に応じて心療内科の受診を勧めることは考えられます。

2.(×)現在の状況を把握した後、必要に応じて娘の幼少期の親子関係を聞くことは考えられます。

3.(×)在宅サービスなどの利用で娘の負担を軽減することも可能であり、いきなり介護老人保健施設の入所を勧めることは不適切です。また、Aさんが介護老人保健施設の入所条件に該当するかどうかも検討が必要です。

4.(○)まずは介護の状態や家族関係など、現在の状況を確認することが先決です。娘の疲労度をアセスメントするため、同居を始めてから疲れるようになった理由を聞くことが最も適切です。

第58問

Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。 Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。

-

1.車椅子

-

2.歩行器

-

3.電動ベッド

-

4.入浴用椅子

- 解答・解説

-

要介護1では、一定の条件に該当しない限り、車椅子、電動ベッド、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置、移動用リフトなどは、介護保険による給付として貸与を受けることができません。

1.(×)介護保険による車椅子の貸与は、要介護2以上が対象となります。

2.(○)選択肢の中でAさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具は、歩行器のみです。

3.(×)介護保険による電動ベッドの貸与は、要介護2以上が対象となります。

4.(×)入浴用椅子は特定福祉用具販売の対象種目となっています。

第59問

乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。

-

1.母子保健法

-

2.児童福祉法

-

3.次世代育成支援対策推進法

-

4.児童虐待の防止等に関する法律

- 解答・解説

-

乳幼児健康診査は、母子保健法第12条および第13条の規定に基づき、市町村が乳幼児を対象として実施する健康診査です。1歳6か月(満1歳6か月~2歳未満)と、3歳児(満3歳~4歳未満)に対して、健康診査の実施が義務付けられています。発育・栄養状態や先天性疾患の有無の確認、予防接種に関する情報提供などを行います。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第60問

小児の呼吸法が、腹式呼吸から成人と同じ胸式呼吸に変化する時期はどれか。

-

1.生後6か月

-

2.3歳

-

3.7歳

-

4.12歳

- 解答・解説

-

乳児は腹式呼吸ですが、胸郭や筋肉の発達に伴って胸式呼吸へと移行していきます。乳児期に腹式呼吸を行うのは、肋骨が水平に走行していること、胸骨が上位に位置することなどにより、胸郭が広がりにくいためです。3歳ごろまでは腹式呼吸、3~7歳ごろは腹式呼吸と胸式呼吸が併用され(胸腹式呼吸)、7歳ごろからは胸式呼吸となります。乳児期は鼻腔からしか呼吸できないため、鼻炎などを起こして鼻詰まりになると、呼吸困難に陥るリスクがあります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

-

-

第61問

新生児の養育者に対する看護師の指導で正しいのはどれか。

-

1.「脂漏性湿疹は石けんで洗いましょう」

-

2.「臍帯はおむつで覆いましょう」

-

3.「うつぶせ寝にしましょう」

-

4.「日光浴をしましょう」

- 解答・解説

-

1.(○)新生児の脂漏性湿疹は、皮脂腺からの脂肪分泌過多により皮膚が脂性の状態にあることが原因です。よく泡立てた石けんを使い、手で優しく洗うよう指導することが適切です。

2.(×)臍帯の感染を予防し、脱落を促すためには、乾燥させる必要があります。臍帯部がおむつから出るような状態にすることが適切です。

3.(×)乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクとなるため、うつぶせ寝は推奨されていません。

4.(×)かつては骨形成に必要なビタミンDを合成するために日光浴が不可欠とされていましたが、紫外線のリスクも懸念されるため、現在は外気浴が推奨されています。

第62問

先天異常で正しいのはどれか。

-

1.軟骨無形成症(achondroplasia)は低身長になる。

-

2.Turner〈ターナー〉症候群(Turner syndrome)は高身長になる。

-

3.Klinefelter〈クラインフェルター〉症候群(Klinefelter syndrome)は低身長になる。

-

4.Pierre Robin〈ピエール・ロバン〉症候群(Pierre Robin syndrome)は巨舌症(macroglossia)がある。

- 解答・解説

-

1.(○)軟骨無形成症では、軟骨細胞の先天異常により骨の伸長が著しく阻害され、四肢の短縮・彎曲を伴う低身長となります。小児慢性特定疾患および難病指定とされており、約2万人に1人ほどの頻度で発症すると考えられています。根本的な治療方法は見つかっていません。

2.(×)Turner症候群は女児に生じる染色体異常の一つであり、低身長、性腺発育不全、外反射などがみられます。

3.(×)Klinefelter症候群は男児に生じる染色体異常の一つであり、高身長が特徴です。

4.(×)Pierre Robin症候群は常染色体劣性遺伝であり、小顎症・舌根沈下・気道閉塞を三徴候とする複合症状がみられます。なお、巨舌症はダウン症候群でみられます。

第63問

平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。 その変更の条件で正しいのはどれか。

-

1.15歳以上であること

-

2.うつ症状を呈していること

-

3.現に未成年の子がいないこと

-

4.両親の同意が得られていること

- 解答・解説

-

家庭裁判所は、性同一性障害者であって、次の要件をすべて満たしている者について、性別の取扱いの変更の審判をすることができます。(1)2人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること、(2)20歳以上であること、(3)現に婚姻をしていないこと、(4)現に未成年の子がいないこと、(5)生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、(6)他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第64問

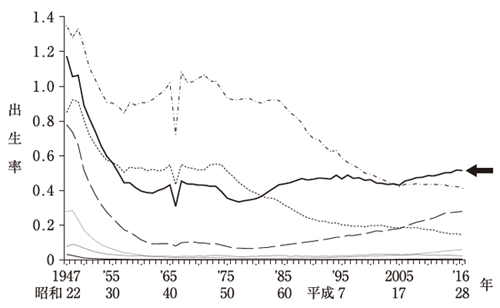

日本における母の年齢階級別出生率の推移を図に示す。 図の矢印で示してある年齢階級はどれか。

-

1.20~24歳

-

2.25~29歳

-

3.30~34歳

-

4.35~39歳

- 解答・解説

-

近年、日本における母親の年齢階級別出生率は、20歳代で低下し、30歳代では上昇傾向にあります。最も高いのは30~34歳であり、選択肢を高い順に並べると、3(30~34歳)>2(25~29歳)>4(35~39歳)>1(20~24歳)となります。出生率には生涯未婚率、女性の就業率、労働者の賃金額、結婚や出産・育児に伴うコストなど様々な要因が絡み合って影響しており、出生率の上昇を図るためには多面的な施策が必要とされています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第65問

女性を中心としたケア〈Women centered care〉の概念で適切なのはどれか。

-

1.父権主義を否定している。

-

2.周産期にある女性を対象とする。

-

3.全人的な女性という視点を重視する。

-

4.女性特有の疾患に関する看護を行う。

- 解答・解説

-

女性を中心としたケアは、女性の健康に対する社会的・文化的・政治的な影響を重視し、女性の総合的なwell-beingの達成を目標としています。well-beingとは、心身が良好に保たれた状態を意味します。これは単に病気を抱えていないということではなく、身体的活力、精神的な平穏、社会的満足、達成感、個人としての充足感などが得られていることを指しています。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、となります。

第66問

入院患者のせん妄(delirium)に対する予防的介入で適切なのはどれか。

-

1.可能な限り離床を促す。

-

2.昼間は部屋を薄暗くする。

-

3.家族や知人の面会は必要最低限にする。

-

4.夕方に短時間の睡眠をとることを勧める。

- 解答・解説

-

1.(○)安静臥床が度を越えて続くと、せん妄を引き起こす可能性が高まります。できるだけ離床を促してリハビリテーションや散歩を実施し、生活リズムを整えることで、せん妄の発症リスクを低減することができます。

2.(×)日中に部屋を薄暗くすると、睡眠-覚醒リズムに乱れが生じてせん妄の発症リスクが上昇します。

3.(×)家族や知人との交流を通して不安を和らげることで、せん妄の発症リスクを低減することができます。

4.(×)夕方に眠ってしまうと夜間の睡眠障害を引き起こす可能性があり、そうなればせん妄の発症リスクが上昇します。

第67問

注意欠如・多動性障害〈ADHD〉(attention deficit hyperactivity disorder)の症状はどれか。

-

1.音声チックが出現する。

-

2.計算を習得することが困難である。

-

3.課題や活動に必要なものをしばしば失くしてしまう。

-

4.読んでいるものの意味を理解することが困難である。

- 解答・解説

-

1.(×)ADHDの症状としては、音声チックも運動性チックも出現しません。チックは、強迫性障害などでみられます。

2.(×)全般的な知的発達に遅れはなく、計算する、聞く、話す、読む、書く、推論するといった特定の能力の習得や使用が困難であるのは、発達障害の一つである学習障害です。

3.(○)ADHDでは、不注意(集中力が持続しない)、過活動(落ち着きがない)、衝動性(行動を抑制できない)という3つの特性がみられます。小児期に発症して(男児に多い)、それ以降も症状が持続することが多いとされています。

4.(×)学習障害の症状の一つです。また、認知症や知的障害などでもみられます。

第68問

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

-

1.精神保健指定医の認定

-

2.入院患者からの退院請求

-

3.退院後生活環境相談員の選任

-

4.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否

- 解答・解説

-

1.(×)精神保健指定医は、厚生労働大臣が「指定」をします。

2.(○)精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適切な医療や保護を確保するために、入院・退院や処遇について専門的かつ公正な審査を行う目的で設置された機関です。都道府県ごとに設置され、審査は複数名による合議体で行われます。

3.(×)退院後生活環境相談員の選任は、医療保護入院時の精神科病院の管理者が行います。

4.(×)裁判官と精神保険審査会による合議体の審判により決定される内容です。

第69問

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。

-

1.保護者制度の廃止

-

2.自立支援医療の新設

-

3.精神保健指定医制度の導入

-

4.精神分裂病(schizophrenia)から統合失調症(schizophrenia)への呼称変更

- 解答・解説

-

1.(○)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の平成25年(2013年)改正により、保護者制度の廃止と、医療保護入院の見直しが行われました。これにより医療保護入院における保護者の同意要件は削除され(かつて、精神障害者の配偶者や親などは「保護者」として当人に適切な医療を受けさせる義務を負っていた)、家族等のうちいずれかの者の同意が要件とされています。

2.(×)自立支援医療は、障害者総合支援法に基づく医療制度です。

3.(×)精神保健指定医制度は、精神保健福祉法に基づき、1987年から導入されています。

4.(×)精神保健福祉法の平成17年(2005年)改正により、正式に呼称変更がなされました。

第70問

平成28年(2016年)の国民生活基礎調査において、要介護者等のいる世帯に同居している主な介護者全数の特徴で正しいのはどれか。

-

1.性別は女性が多い。

-

2.続柄は子が最も多い。

-

3.年齢は70~79歳が最も多い。

-

4.介護時間は「ほとんど終日」が最も多い。

- 解答・解説

-

1.(○)性別では、男性34.0%、女性66.0%で、女性が多くなっています。子育てだけでなく介護においても女性の負担が著しく高くなっていることは、社会構造の問題の表れだと考えられます。

2.(×)続柄では、配偶者が25.2%で最も多く、次いで子が21.8%、子の配偶者が9.7%となっています。

3.(×)年齢区分では、男女ともに60~69歳が最も多くなっています。

4.(×)要介護3以上では「ほとんど終日」が最も多くなりますが、全体では「必要な時に手をかす程度」が最も多くなります。

第71問

Aさん(74歳、女性)は、1人暮らし。要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準IIa。頻尿のため、自室からトイレへの移動中に廊下で失禁することが頻繁にある。1日3食の高齢者向け配食サービスを利用している。 現時点でのAさんの日常生活で最も起こりやすいのはどれか。

-

1.窒息

-

2.転倒

-

3.熱傷

-

4.徘徊

- 解答・解説

-

要介護1、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準IIaであり、歩行などの行動や意思疎通に多少の困難があっても、部分的な介助があれば自立できる状態です。たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理など、それまでできたことにミスが目立つといった様子が見られます。

1.(×)誤嚥による窒息は考えられますが、そのリスクが高いのは認知症高齢者の日常生活自立度判定基準III以上です。

2.(○)廊下での失禁を避けるため、急いで転倒する可能性が最も高いと考えられます。

3.(×)1日3食の高齢者向け配食サービスを利用していることから、調理などによる熱傷は起こりにくいと考えられます。

4.(×)徘徊がみられるのは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準III以上です。

第72問

Aさん(77歳、男性)は、脳梗塞(cerebral infarction)による左片麻痺があり、右膝の痛みにより立位が困難である。端坐位で殿部をわずかに持ち上げることはできる。妻(77歳)は小柄で、体格差のある夫の移乗の介助に負担を感じている。 Aさんのベッドから車椅子への移乗の際、妻の介護負担を軽減する福祉用具で適切なのはどれか。

-

1.歩行器

-

2.ベッド柵

-

3.電動介助リフト

-

4.トランスファーボード

- 解答・解説

-

対象者の残存機能を生かすためにも、介護者の身体的負担を減らすためにも(特に腰痛の発症予防)、福祉用具を上手に活用することが求められています。

1.(×)ベッドから車椅子への移乗では、歩行器は必要ありません。

2.(×)左片麻痺と右膝の痛みが存在するため、ベッド柵につかまっても転倒のリスクがあります。

3.(×)電動介助リフトで妻の介護負担を軽減することはできますが、できるだけAさんの残存能力を生かすべきであり、最も適切とはいえません。

4.(○)Aさんは立位が困難ですが、ある程度は座位を保てるため、残存能力を生かしつつ妻の介護負担を軽減するためには、トランスファーボードの利用が最も適切です。

第73問

Aさん(82歳、男性)は、妻(75歳)と2人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1。日中は車椅子に座っていることが多い。Aさんの仙骨部に発赤があるのを発見したため、訪問看護師は妻にAさんへの介護方法を指導することにした。 妻に指導する内容で正しいのはどれか。

-

1.「仙骨部をマッサージしましょう」

-

2.「夜間は2時間毎に体位変換をしましょう」

-

3.「時々お尻を浮かすよう声をかけましょう」

-

4.「車椅子に座らせるときは円座を使いましょう」

- 解答・解説

-

障害高齢者の日常生活自立度判定基準B-1は、「屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ」状態で、「車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う」ことができます。

1.(×)骨突出部や発赤部をマッサージすると、皮下組織の損傷を引き起こすおそれがあります。

2.(×)夜間の2時間毎の体位変換では、妻の介護負担が大きくなります。

3.(○)時々お尻を浮かすことで、除圧が可能になります。

4.(×)円座を用いると、中央の穴の開いた部分では体圧が軽減されますが、その周辺部では体圧やずれが強くなるため、褥瘡予防のためには不適切です。

第74問

地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。

-

1.高齢者が生活保護を受けること

-

2.住民が定期的に体重測定すること

-

3.要介護者が介護保険サービスを利用すること

-

4.住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

- 解答・解説

-

地域包括ケアシステムにおける支援のあり方には、自助、互助、共助、公助の4つがあります。互助と共助は、支え合いが制度的な裏付けの下に行われているか否かという点に違いがあります。

1.(×)高齢者が生活保護を受けるのは、税による負担での公助です。

2.(×)住民が定期的に体重測定するのは、自ら健康に配慮する行動であり、自助に当たります。

3.(×)要介護者が介護保険サービスを利用するのは、社会保険制度を通した共助です。

4.(○)互助とは、制度によらず自発的に支え合う住民組織やボランティアの活動などを指します。都市部では、人の結び付きが弱いため互助を期待することが難しいものの、民間サービス市場が大きいため自助によるサービス購入が可能です。都市部以外の地域では、その逆となります。

第75問

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

-

1.医療法

-

2.医師法

-

3.健康保険法

-

4.保健師助産師看護師法

- 解答・解説

-

医療法第1条において「この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする」と謳われています。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

-

-

第76問

看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。 この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。

-

1.看護師Aに対策を考えさせる。

-

2.看護師Aを注射の業務から外す。

-

3.作業中断の対策を病棟チームで検討する。

-

4.再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。

- 解答・解説

-

ヒヤリハットの事例を記録して共有することで、組織全体として再発防止策を考えることができます。ヒヤリハット報告は、あくまで再発防止が目的であり、当事者に対するペナルティーのようになると隠蔽にもつながりかねません。

1.(×)組織全体の問題としてとらえるべきであり、当事者である看護師Aのみに対策を考えさせることは不適切です。

2.(×)看護師Aを注射の業務から外しても、組織全体としての再発予防にはつながりません。また、看護師Aに対する教育としても不適切です。

3.(○)作業中断(注意力の途絶)がヒヤリハットの原因となっているため、病棟チームで情報を共有し、対策を検討することが適切です。

4.(×)再発防止カンファレンスは有効ですが、1か月後では遅すぎます。

第77問

日本における政府開発援助〈ODA〉の実施機関として正しいのはどれか。

-

1.国際協力機構〈JICA〉

-

2.世界保健機関〈WHO〉

-

3.国連児童基金〈UNICEF〉

-

4.国連世界食糧計画〈WFP〉

- 解答・解説

-

1.(○)国際協力機構〈JICA〉は、日本独自の総合的な政府開発援助(ODA)の実施機関であり、技術協力、有償資金協力、無償資金協力などを一元的に担っています。2003年に独立行政法人として発足しました(前身は国際協力事業団)。

2.(×)世界保健機関〈WHO〉は、世界の人々の健康を守るための活動を行う国連の機関です。

3.(×)国連児童基金〈UNICEF〉は、すべての子どもたちの権利擁護を任務とする国連の機関です。

4.(×)国連世界食糧計画〈WFP〉は、飢餓の撲滅を使命とする国連の機関です。

第78問

災害に関する記述で正しいのはどれか。

-

1.災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。

-

2.人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。

-

3.複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。

-

4.発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。

- 解答・解説

-

1.(○)災害対策基本法において、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」が要配慮者とされています。ここでいう「その他の特に配慮を要する者」としては、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者などが想定されます。

2.(×)人為的災害には大規模な交通災害、化学爆発、バイオハザード(生物災害)などがあり、その被災範囲は広範囲に及ぶことがあります。

3.(×)複合災害では、複数の災害がほぼ同時または短時間の間に発生することにより、被災状況が複雑化します。

4.(×)発災直後に被災者診療を行う場では、医療の需要が供給を上回ります。

第79問

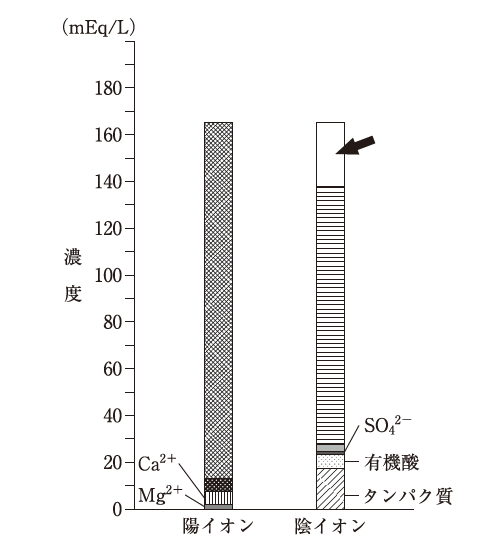

血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。 矢印で示すのはどれか。

-

1.ナトリウムイオン

-

2.カリウムイオン

-

3.リン酸イオン

-

4.塩化物イオン

-

5.重炭酸イオン

- 解答・解説

-

1.(×)ナトリウムイオンは、陽イオンです。陽イオンの中で最も多くを占めます。

2.(×)カリウムイオンは、陽イオンです。

3.(×)リン酸イオンは、細胞内液の主たる陰イオンですが、細胞外液である血漿では少なくなります。

4.(×)塩化物イオンは、細胞外液の主たる陰イオンであり、血漿中で最も多い陰イオンです。

5.(○)血漿中で最も多い陰イオンは塩化物イオンであり、次に多いのは重炭酸イオンです。

第80問

血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。

-

1.膵島

-

2.甲状腺

-

3.下垂体

-

4.副腎皮質

-

5.副甲状腺

- 解答・解説

-

1.(×)膵島から分泌されるのはインスリンやグルカゴンであり、血糖値を調節する働きをしています。

2.(×)甲状腺から分泌されるカルシトニンは、破骨細胞を抑制してカルシウムイオン濃度を低下させるように働きます。

3.(×)下垂体から分泌されるホルモンの中に、カルシウムイオン濃度を調節する働きを持つものはありません。

4.(×)副腎皮質から分泌されるのは、電解質コルチコイド、糖質コルチコイド、男性ホルモンなどです。

5.(○)カルシウム濃度の低下が刺激となり、副甲状腺ホルモン(パラソルモン)が分泌されます。副甲状腺ホルモンは、破骨細胞を刺激して骨からのカルシウム放出を高めるとともに、腎臓でのカルシウム再吸収を促すことで、血漿中のカルシウム濃度を上昇させます。

第81問

ネグレクトを受けている児の一時保護を決定するのはどれか。

-

1.家庭裁判所長

-

2.児童相談所長

-

3.保健所長

-

4.警察署長

-

5.市町村長

- 解答・解説

-

児童に対するネグレクトは児童虐待の一種であり、保護者の育児放棄・育児怠慢・監護放棄などを指します。児童相談所は、児童福祉法に基づいて各都道府県に設置されている児童福祉の専門機関であり、家庭や学校などからの相談に応じて、虐待に関して必要な調査・判定・指導・保護を行っています。児童に対して明らかな虐待が認められた場合は、児童福祉法第33条の規定(「児童相談所長は、必要があると認めるときは、(中略)児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる」)に基づき一時保護を決定することができます。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、5.(×)、となります。

第82問

新生児の殿部の写真を別に示す。 考えられるのはどれか。

-

1.ポートワイン母斑(portwine stain)

-

2.サーモンパッチ(salmon patch)

-

3.ウンナ母斑(Unna nevus)

-

4.太田母斑(nevus of Ota)

-

5.蒙古斑(mongolian spot)

- 解答・解説

-

1.(×)ポートワイン母斑(単純性血管腫)は、赤ワインのように赤みが強い紅色の扁平な母斑です。

2.(×)サーモンパッチは、眉間、眼瞼の上、鼻の下などに好発する紅色の扁平な母斑です。多くは生後1年半以内に自然消退します。

3.(×)ウンナ母斑は、項部正中部にみられる紅色の扁平な母斑です。自然消退する場合と、成人後まで残存する場合があります。

4.(×)太田母斑は、額部、頬部、眼瞼、鼻、耳介などにみられる褐青色斑であり、出生時に存在することはまれです。

5.(○)画像は、黄色人種の約90%にみられる蒙古斑です。蒙古斑は、殿部や背部の中心に出現する青色斑であり、多くは10歳ごろまでに自然消退します(成人になっても残存するケースもある)。

第83問

排便反射の反射弓を構成するのはどれか。2つ選べ。

-

1.下腸間膜神経節

-

2.腹腔神経節

-

3.骨盤神経

-

4.腰髄

-

5.仙髄

- 解答・解説

-

排便反射の反射弓を構成するのは、骨盤神経と仙髄です。便が直腸に入ると直腸壁が伸展し、その刺激が副交感神経である骨盤神経を介して排便中枢が存在する仙髄に伝わり、さらに脊髄を通って大脳まで伝わることで便意を感じます。排便中枢の興奮は、骨盤神経を介して直腸に伝達され、反射的に下行結腸・S状結腸・直腸が蠕動し、直腸壁の平滑筋の収縮や内肛門括約筋の弛緩が起こります。すなわち、排便は脳と大腸が密に連携して生じるもので、両者の連携が崩れると便秘になります。

よって、1.(×)、2.(×)、3.(○)、4.(×)、5.(○)、となります。

第84問

アセチルコリンで収縮するのはどれか。2つ選べ。

-

1.心筋

-

2.排尿筋

-

3.腓腹筋

-

4.立毛筋

-

5.瞳孔散大筋

- 解答・解説

-

1.(×)迷走神経から分泌されたアセチルコリンが心筋のアセチルコリン受容体と結合すると、心筋の活動が抑制され、その収縮は弱まります。

2.(○)骨盤内蔵神経(副交感神経)から分泌されたアセチルコリンがムスカリン受容体を刺激することで、膀胱壁の排尿筋が収縮し、排尿が起こります。

3.(○)腓腹筋は骨格筋の一つであり、運動神経から分泌されたアセチルコリンがニコチン受容体を刺激することで収縮します。

4.(×)立毛筋は、交感神経から放出されるノルアドレナリンに刺激されることで収縮します。

5.(×)瞳孔散大筋は、交感神経から放出されるノルアドレナリンに刺激されることで収縮します。副交感神経からアセチルコリンが分泌されると瞳孔散大筋は弛緩するため、縮瞳をきたして眼圧が低下します。

第85問

内臓の痛みを引き起こすのはどれか。2つ選べ。

-

1.虚血

-

2.氷水の摂取

-

3.48℃の白湯の摂取

-

4.平滑筋の過度の収縮

-

5.内視鏡によるポリープの切除

- 解答・解説

-

内臓痛は、虚血、炎症、閉塞、腫瘍による圧迫、臓器被膜の急激な伸展などで引き起こされます。

1.(○)管腔臓器が虚血に陥ると、攣縮を引き起こして痛みを覚えます。なお、管腔臓器が強く攣縮したことによる痛みは疝痛と呼ばれます。

2.(×)冷覚に伴う痛みは、内臓痛ではなく体性痛です。

3.(×)温覚に伴う痛みは、冷覚と同様に体性痛です。

4.(○)内臓や血管壁に存在する平滑筋が過度に収縮・伸展すると、内臓痛が生じます。

5.(×)ポリープは、内臓壁の一番内側に存在する粘膜層に形成されます。粘膜層は痛覚に乏しいため、内視鏡で切除しても痛みは感じません。

第86問

心電図検査における肢誘導はどれか。2つ選べ。

-

1.I

-

2.V1

-

3.V2

-

4.V3R

-

5.aVR

- 解答・解説

-

心電図の誘導には肢誘導と胸部誘導があり、これらを合わせた検査が12誘導心電図です。肢誘導には、双極誘導(I・II・III誘導)と、単極誘導(aVR・aVL・aVF)があります。また、胸部誘導では、V1~V6の6つの電極を前胸部に装着します。なお、選択肢3のV3Rは、V1~V6とは別に加えることがある右側胸部誘導で、右室心筋梗塞の診断に役立ちます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、5.(○)、となります。

第87問

日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。

-

1.年金保険

-

2.雇用保険

-

3.船員保険

-

4.組合管掌健康保険

-

5.労働者災害補償保険

- 解答・解説

-

1.(×)老齢年金保険、障害年金保険、遺族年金保険などの年金保険は、所得保障のための保険制度です。

2.(×)雇用保険は、失業中の所得保障のための保険制度です。

3.(○)船員保険は、船員として業務する者を対象とした公的医療保険制度であり、船員保険法に規定されています。船員保険は、1939年に制定された船員保険法に基づき、船員ならではのリスクに対応するため、当初は年金・医療・労災・失業に備える総合社会保険制度として発足しました。

4.(○)組合管掌健康保険は、主に大企業で働く労働者を対象とした公的医療保険制度であり、健康保険法に規定されています。

5.(×)労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上または通勤途上での負傷・疾病・障害・死亡に対する補償を行い、労働者とその家族を支援するための保険制度です。

第88問

糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.両足部を観察する。

-

2.熱めの湯をかけて洗う。

-

3.靴ずれしない靴を選ぶ。

-

4.なるべく素足で過ごす。

-

5.爪は足趾の先端よりも短く切る。

- 解答・解説

-

糖尿病末梢神経障害による感覚障害がある場合は、足の外傷や火傷に気づかず、潰瘍や壊死を招く可能性があるため、予防的な観点からの指導が大切です。

1.(○)毎日、両足部を注意深く観察するよう指導します。足部の清潔保持にも注意します。見えにくい部位があれば、鏡を使用するなどの工夫も必要です。

2.(×)火傷をしないよう、湯の温度には十分に注意します。

3.(○)足に合った靴を選び、履くときには内部の異物にも注意するよう指導します。

4.(×)外傷を防ぐ目的で靴下を履く習慣をつけ、足を保護します。

5.(×)深爪をしないように注意が必要です。また、巻き爪にならないように、爪の両端はスクエアカットとし、ヤスリで整えます。

第89問

出生直後の正常新生児に当てはまる特徴はどれか。2つ選べ。

-

1.生理的に多血である。

-

2.腸内細菌叢が定着している。

-

3.噴門部の括約筋は発達している。

-

4.Babinski〈バビンスキー〉反射がみられる。

-

5.胎盤を通じて母体からIgMが移行している。

- 解答・解説

-

1.(○)母体から酸素を供給される子宮内は低酸素の環境であり、それを補うため、出生直後の新生児は生理的に多血状態となっています。

2.(×)出生直後の新生児の消化管内は無菌状態にあります。腸内細菌叢が定着するのは生後1週間程度です。

3.(×)噴門部の括約筋は未熟であり、排気しやすい一方、吐乳・溢乳も生じやすくなっています。

4.(○)Babinski〈バビンスキー〉反射(足の裏の外側を強くこすると、足の親指が甲の側に屈曲する)は原始反射の一つであり、出生直後から2歳ごろまでみられます。

5.(×)胎盤を通過できる免疫グロブリンはIgGのみです。

第90問

-

-

第91問

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。 受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(-)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。 Aさんの状態をアセスメントするために、救急外来受診時に優先して観察すべき項目はどれか。

-

1.尿の性状

-

2.腸蠕動音

-

3.脈拍数

-

4.体温

- 解答・解説

-

炎天下で長時間サッカーをしており、高体温や濃縮尿がみられることから、脱水症状(ただし、軽度)だと判断できます。一方で、転倒して左膝の異常や左腹部の痛みを訴えており、これはより重大な異常を示唆している可能性があります。

1.(×)脱水のため濃縮尿がみられますが、より緊急に観察すべき項目を優先します。

2.(×)循環動態のアセスメントを優先します。

3.(○)外傷性脾臓損傷が疑われており、腹部外傷の最も重篤な状態は出血です。現段階ではショックをきたしてはいませんが、時間の経過とともに出血性ショックに至り、多臓器不全を起こして危険な状態になるおそれがあります。出血性ショックの徴候は、血圧が低下する、皮膚が蒼白になる、脈が速く弱くなる、冷汗、虚脱、呼吸不全、尿量減少、悪寒などです。したがって、脈拍数の観察が最優先となります。

4.(×)重度の熱中症には至っていないことから、観察の優先度は下がります。

第92問

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。 受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(-)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。 入院後3日、腹部CTの再検査で脾臓損傷は否定された。また、左膝のMRI検査では、左半月板損傷と確定診断され、自宅療養することとなった。退院準備中のAさんから「ベッドから立ち上がろうとしたら、左膝が曲がったままで伸びない。痛みはそれほどでもないです」と訴えがあった。 この時、医師への連絡と同時に看護師が実施することで適切なのはどれか。

-

1.作業療法士へ相談する。

-

2.下肢の関節可動域を確認する。

-

3.処方された鎮痛薬を服用させる。

-

4.下肢の徒手筋力テストを実施する。

- 解答・解説

-

1.(×)作業療法士は、日常生活における基本動作や運動能力が回復した患者に対して、応用動作能力や社会的適応能力を回復させるための指導や助言を行います。設問の段階で、作業療法士への相談は適切とはいえません。

2.(○)左半月板損傷により、関節のロッキングが起こっている可能性があります。関節運動の状態をアセスメントする目的で、下肢の関節可動域を確認することが適切です。

3.(×)ベッドから立ち上がろうとする大きな動作においても「痛みはそれほどでもない」という発言があり、鎮痛薬を必要とする状態であるとは考えられません。

4.(×)徒手筋力テストは、徒手により主要な筋肉の力を判定する検査法です。健康であった若年男性が入院後3日で急激な筋力低下を生じることは考えにくいため、徒手筋力テストを行う意義はないでしょう。

第93問

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。 受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(-)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。 入院後3日、腹部CTの再検査で脾臓損傷は否定された。また、左膝のMRI検査では、左半月板損傷と確定診断され、自宅療養することとなった。退院準備中のAさんから「ベッドから立ち上がろうとしたら、左膝が曲がったままで伸びない。痛みはそれほどでもないです」と訴えがあった。 医師による診察の結果、退院は中止になり、入院後5日に膝関節鏡を用いた手術を受けた。手術後1週の診察で退院が決まり、医師から「取り外し可能なギプスを装着し、次の受診まで松葉杖を使い左足には負荷をかけないで生活をしてください」と説明された。 看護師がAさんに行う退院指導で、正しいのはどれか。

-

1.「負荷をかけない」とは痛くない程度に体重をかけることである。

-

2.患側膝関節の屈曲伸展を繰り返す運動をしてよい。

-

3.患側下肢の等尺性運動を実施する。

-

4.松葉杖は腋窩に密着させる。

- 解答・解説

-

1.(×)「負荷をかけない」とは、下肢や関節に体重をかけない免荷歩行を行うことです。痛くない程度であっても体重をかけてはなりません。

2.(×)患側膝関節の屈曲伸展運動を制限する目的で、ギプスを装着しています。ギプスが取り外し可能であっても、膝関節の安静を保つ必要があるため不適切な指導です。

3.(○)等尺性運動は、特殊な器具を使用することなく、関節を動かさずに、筋肉に一定の力を入れることで静的に行う筋力強化訓練法です。無理な負荷をかけずに効果を得ることができます。筋萎縮の予防目的で自宅でも行うことができる最適な訓練法であり、適切な退院指導だといえます。

4.(×)松葉杖は、腋窩を直接圧迫しないよう、腋窩から3横指程度離した側胸部に当てます。

第94問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、夫(38歳)と2人暮らし。身長155cm、体重57kg。Aさんは、入浴中に右胸のしこりに気づき、病院を受診した。乳房超音波検査で右乳房外側下部に、直径約3cmの腫瘤が認められた。医師から乳癌(breast cancer)の可能性が高いと説明され、検査を受けたところ、右乳癌と診断された。 確定診断のため、Aさんに行われた検査はどれか。

-

1.MRI

-

2.針生検

-

3.PET-CT

-

4.マンモグラフィ

- 解答・解説

-

1.(×)MRIは、乳腺疾患の範囲を確認したり、良性・悪性を鑑別したりする目的において有用です。

2.(○)乳癌を含む癌の確定診断においては、病理診断が必須となります。病理診断を行うため、針生検により組織を採取します。針生検の方法には、コア針生検と吸引式乳房組織生検があり、採取できる組織の量(範囲)に違いがあります。

3.(×)PET-CTは、病巣部の機能を速やかに診断するPET画像と、詳細な位置情報を検出するCT画像を同時に撮影することができる機器です。乳癌の確定診断後、遠隔転移などを評価する目的で用いられます。

4.(×)マンモグラフィは乳腺疾患の診断に有用ですが、確定診断を行うことはできません。

第95問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、夫(38歳)と2人暮らし。身長155cm、体重57kg。Aさんは、入浴中に右胸のしこりに気づき、病院を受診した。乳房超音波検査で右乳房外側下部に、直径約3cmの腫瘤が認められた。医師から乳癌(breast cancer)の可能性が高いと説明され、検査を受けたところ、右乳癌と診断された。 Aさんは、乳房温存療法を希望したが、腫瘤が大きいため手術前に化学療法を受けることになった。術前化学療法としてEC療法(エピルビシン、シクロホスファミド)を3週ごとに、4サイクル受ける予定である。 Aさんに起こりやすい障害はどれか。

-

1.嗅覚障害

-

2.リンパ浮腫

-

3.卵巣機能不全

-

4.末梢神経障害

- 解答・解説

-

1.(×)EC療法の副作用には、悪心、味覚障害、口内炎などがあります。嗅覚障害が生じることはまれです。

2.(×)癌細胞はリンパ節へ転移し、そこから全身へ転移する可能性があるため、乳癌の手術と同時にリンパ節(主に腋窩リンパ節)郭清を行うことがあります。リンパ節郭清を行うと、リンパ浮腫をきたしやすくなります。

3.(○)化学療法中は、抗癌剤が卵巣へ直接的・間接的な影響を及ぼすことから、高率で卵巣機能不全が生じます。特にシクロホスファミドは卵巣毒性が高いことが知られており、女性患者の妊孕性にも影響するため、十分な検討とインフォームドコンセントが必要です。

4.(×)末梢神経障害(手足のしびれ)は、パクリタキセルやドセタキセルなどのタキサン系抗癌剤の副作用として特徴的です。

第96問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、夫(38歳)と2人暮らし。身長155cm、体重57kg。Aさんは、入浴中に右胸のしこりに気づき、病院を受診した。乳房超音波検査で右乳房外側下部に、直径約3cmの腫瘤が認められた。医師から乳癌(breast cancer)の可能性が高いと説明され、検査を受けたところ、右乳癌と診断された。 Aさんは、乳房温存療法を希望したが、腫瘤が大きいため手術前に化学療法を受けることになった。術前化学療法としてEC療法(エピルビシン、シクロホスファミド)を3週ごとに、4サイクル受ける予定である。 Aさんは、職場の上司と相談し、仕事を継続しながら化学療法を受けることになった。2サイクル目の治療のため、化学療法センターに来院した。Aさんは「1回目の治療のあと、数日間身体がだるくて食欲もなく、体重が1キロ減りました。仕事も休みました」と看護師に話した。 身体所見:体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍70/分、血圧120/74mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%。 検査所見:赤血球400万/μL、Hb 12.5g/dL、Ht 37%、白血球2,300/μL(好中球55%、単球5%、好酸球4%、好塩基球1%、リンパ球35%)、血小板18万/μL、総蛋白7.0g/dL、アルブミン4.5g/dL、尿素窒素13mg/dL、クレアチニン0.6mg/dL、CRP 0.3mg/dL。 2サイクル目の化学療法を受けたAさんに行ってもらうセルフモニタリングで最も重要なのはどれか。

-

1.脈拍数

-

2.体温

-

3.血圧

-

4.体重

- 解答・解説

-

白血球の減少がみられており、発熱性好中球減少症に注意が必要です。EC療法などに用いられる細胞障害性抗癌剤の副作用に好中球減少(骨髄抑制)があり、感染症を発症して発熱すると急激に重症化するおそれがあります。固形癌の化学療法では10~50%、血液悪性腫瘍の化学療法では80%以上の頻度で発熱性好中球減少症をきたすとされています。発熱した場合は、感染症検査の結果によっては直ちに抗菌薬を開始する必要があるため、速やかに受診するよう指導します。したがって、Aさんに行ってもらうセルフモニタリングで最も重要な項目は体温です。なお、感染症を予防するため、手指消毒やうがいを怠らないこと、生活環境の衛生状態を保ち、食中毒などにも注意するよう伝えることも大切です。

よって、1.(×)、2.(○)、3.(×)、4.(×)、となります。

第97問

Aさん(68歳、女性)は、1人暮らし。隣の市に娘がいる。日常生活は自立している。10年前に糖尿病(diabetes mellitus)と診断され、血糖降下薬を服用している。最近の血液検査でHbA1cが8.5%のため、インスリンの自己注射を導入するかどうかを検討することになった。医師からAさんには自己注射についてまだ説明されていない。 Aさんに自己注射を導入できるかを判断するための情報で最も重要なのはどれか。

-

1.細かい文字が読める。

-

2.運動療法を行っている。

-

3.近所に支援をしてくれる人がいる。

-

4.食品交換表の使い方を理解できている。

- 解答・解説

-

1.(○)自己注射では、インスリンの量・単位数を自らセットする必要があります。そのためには、説明書や注入器の目盛りを問題なく読める状態であることが一つの確認ポイントとなります。細かい部分が見えにくいは、視力に応じた注入器を選択したり、拡大鏡を用意したりするなど対応を検討します。

2.(×)運動療法を行うことは糖尿病の自己管理において重要ですが、自己注射の導入にあたって最も重要な情報とはいえません。

3.(×)近所の人に自己注射を代行してもらうことはできません。

4.(×)食品交換表の使い方が理解できていることは、適切な食事療法の継続のために重要ですが、自己注射の導入にあたって最も重要な情報とはいえません。

第98問

Aさん(68歳、女性)は、1人暮らし。隣の市に娘がいる。日常生活は自立している。10年前に糖尿病(diabetes mellitus)と診断され、血糖降下薬を服用している。最近の血液検査でHbA1cが8.5%のため、インスリンの自己注射を導入するかどうかを検討することになった。医師からAさんには自己注射についてまだ説明されていない。 Aさんは、医師から自己注射について説明された。Aさんは医師に質問はないと答えたが、考え込んでいたため、看護師はAさんに心配なことがあるか質問した。Aさんは「10年間、食事療法をがんばってきたのに、注射になるのですね。今後どうしたら良いかわからなくなりました」と話した。 この時の看護師の言葉かけで適切なのはどれか。

-

1.「もう少しがんばれると良かったですね」

-

2.「治療食の配食サービスを利用しましょう」

-

3.「私たちの指導通りに行えばうまくいきます」

-

4.「これまでの食事で工夫したことを一緒に振り返りましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)これまでの努力を否定するのではなく、今後の努力を支えるような言葉かけが必要です。

2.(×)「10年間、食事療法をがんばってきた」Aさんには、献立の知識や調理の技術が備わってると考えられます。配食サービスを利用することは問題解決につながりません。

3.(×)糖尿病の自己管理を長期継続していくためには、本人が治療について十分に理解し、自ら考えて主体的に取り組む姿勢が必要であり、不適切な言葉かけだといえます。

4.(○)Aさんは、がんばってきた10年間が否定されたような気持ちになり、落胆しています。これまでの努力を認め、その思いを受け止める共感的な態度が適切です。その上で、これまでの工夫を振り返ることで、さらに工夫できる点が見つかれば、今後の療養生活に役立てることができるでしょう。

第99問

Aさん(68歳、女性)は、1人暮らし。隣の市に娘がいる。日常生活は自立している。10年前に糖尿病(diabetes mellitus)と診断され、血糖降下薬を服用している。最近の血液検査でHbA1cが8.5%のため、インスリンの自己注射を導入するかどうかを検討することになった。医師からAさんには自己注射についてまだ説明されていない。 朝食前の自己注射によって、Aさんの血糖値は安定していた。6年後、Aさんはサービス付き高齢者向け住宅に転居した。転居後の外来受診時、Aさんは外来看護師に「施設の食堂で食事をしている。食堂に行く前は化粧で忙しいが、毎日楽しい。間食はしていない」と話す。転居後2か月のHbA1c値が上昇していたため、外来看護師がAさんに質問すると「引っ越してから、注射を忘れることがあった」と話した。Aさんの自己注射の手技に問題はなく、Mini-Mental State Examination〈MMSE〉は29点だった。Aさんの娘に確認すると、Aさんの自室の冷蔵庫に、未使用のインスリンが余っていることが分かった。 外来の看護師からAさんと娘への助言で最も適切なのはどれか。

-

1.訪問看護師に注射を依頼する。

-

2.注射をしたらカレンダーに印をつける。

-

3.化粧で使う鏡に「朝食前に注射」のメモを貼る。

-

4.サービス付き高齢者向け住宅の職員にインスリンの残量を数えてもらう。

- 解答・解説

-

1.(×)MMSE24点以上であり、認知機能に問題はありません。また、自己注射の手技にも問題はなく、訪問看護師に注射を依頼する必要はありません。

2.(×)カレンダーに印を付ける行為は、注射後の確認には役立ちますが、うっかり忘れてしまうことへの解決策にはなっていません。

3.(○)習慣的に行っている化粧と、忘れがちなインスリン注射を結び付けることで、コントロールが可能になると考えられます。ただし、看護師からAさんと娘に説明し、納得感をもって受け止めてもらった上でなければ、せっかくの工夫も十分に効果を発揮しないかもしれません。

4.(×)MMSE24点以上で認知機能に問題はないため、サービス付き高齢者向け住宅の職員にインスリンの残量を数えてもらう必要はありません。

第100問

Aさん(89歳、女性)は、息子夫婦と3人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-2。腹部膨満感とふらつきを自覚したため受診したところ、原発不明の癌による多臓器への転移と腹水貯留が認められ、入院した。入院時に、医師からAさんと家族に、回復の見込みが低いことが伝えられた。看護師に、Aさんは「もう十分長生きできましたから、自然に最期を迎えたいです」と話した。 身体所見:身長148cm、体重43kg、腹囲80cm。体温36.8℃、血圧128/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%。意識レベル清明。 検査所見:Hb 6.9g/dL、総蛋白4.5g/dL、アルブミン2.9g/dL、AST〈GOT〉45IU/L〈U/L〉、ALT〈GPT〉60IU/L〈U/L〉、Na 130mEq/L、K 4.2mEq/L。 Aさんは全身の衰弱がみられるものの、Aさんの希望で病室のトイレには歩いて行くことになった。看護師は、Aさんは転倒するリスクが高いと判断した。 Aさんの転倒要因はどれか。2つ選べ。

-

1.貧血(anemia)

-

2.腹水貯留

-

3.肝機能低下

-

4.低酸素血症(hypoxemia)

-

5.低カリウム血症(hypokalemia)

- 解答・解説

-

Aさんは終末期の段階にあると考えられ、本人も「自然に最期を迎えたい」と発言しています。その思いにこたえるためにも、骨折につながりかねない転倒の予防に努める必要があります。

1.(○)Hb値が6.9g/dLであり、貧血であると判断できます。すでに貧血の症状であるふらつきがみられており、今後貧血の改善が見込めないことからも、転倒のリスクが高い状態だと考えられます。

2.(○)腹水貯留により自力での体動困難が生じ、腹部膨隆により足元が見えにくくなるため、転倒のリスクが高い状態だと考えられます。

3.(×)AST・ALT値は軽度の上昇がみられますが、直接転倒のリスクとなることは考えにくいでしょう。

4.(×)低酸素血症の症状はみられません。

5.(×)カリウム値は基準範囲内です。

第101問

Aさん(89歳、女性)は、息子夫婦と3人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-2。腹部膨満感とふらつきを自覚したため受診したところ、原発不明の癌による多臓器への転移と腹水貯留が認められ、入院した。入院時に、医師からAさんと家族に、回復の見込みが低いことが伝えられた。看護師に、Aさんは「もう十分長生きできましたから、自然に最期を迎えたいです」と話した。 身体所見:身長148cm、体重43kg、腹囲80cm。体温36.8℃、血圧128/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%。意識レベル清明。 検査所見:Hb 6.9g/dL、総蛋白4.5g/dL、アルブミン2.9g/dL、AST〈GOT〉45IU/L〈U/L〉、ALT〈GPT〉60IU/L〈U/L〉、Na 130mEq/L、K 4.2mEq/L。 Aさんは昼間も寝ていることが多くなった。Aさんは「食事はいらないけど冷たいものはほしい」と言い、看護師が準備した氷を少量食べることがある。維持輸液を行っている。医師から家族にAさんの臨終が近いとの説明があった。家族は看護師に「食事をとらないと体力がなくなってしまう。苦痛なく最期を迎えさせてあげたいけれど、少しでも長く生きていてほしい」と言っている。 家族に対する看護師の説明で最も適切なのはどれか。

-

1.「食事を介助してください」

-

2.「点滴をしているので大丈夫です」

-

3.「食事に栄養補助食品を取り入れます」

-

4.「Aさんが食べたい物を持ってきてください」

- 解答・解説

-

1.(×)Aさんは「食事はいらない」と言っています。それなのに家族が介助して病院食を食べさせることは、Aさんの希望に反する行為であり、家族にも苦痛を強いることになります。

2.(×)家族は経口摂取ができないことに不安や焦りを感じているのであり、不適切な説明です。

3.(×)栄養補助食品を導入しても、食事を摂りたくないというAさんの意思は変わらないと考えられます。

4.(○)終末期では食欲が減退し、無理な経口摂取は本人の負担を高めてしまいます。また、悪心・嘔吐を誘発し、誤嚥や窒息のリスクが高まります。しかし、本人の希望を聞いて食べたい物を用意するのであれば、家族間での会話が進み、自然なあり方で最期の時間を一緒に過ごす機会になります。Aさんの意思を尊重し、家族の不安を軽減させる適切な対応です。

第102問

Aさん(89歳、女性)は、息子夫婦と3人暮らし。障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-2。腹部膨満感とふらつきを自覚したため受診したところ、原発不明の癌による多臓器への転移と腹水貯留が認められ、入院した。入院時に、医師からAさんと家族に、回復の見込みが低いことが伝えられた。看護師に、Aさんは「もう十分長生きできましたから、自然に最期を迎えたいです」と話した。 身体所見:身長148cm、体重43kg、腹囲80cm。体温36.8℃、血圧128/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%。意識レベル清明。 検査所見:Hb 6.9g/dL、総蛋白4.5g/dL、アルブミン2.9g/dL、AST〈GOT〉45IU/L〈U/L〉、ALT〈GPT〉60IU/L〈U/L〉、Na 130mEq/L、K 4.2mEq/L。 Aさんは昼間も寝ていることが多くなった。Aさんは「食事はいらないけど冷たいものはほしい」と言い、看護師が準備した氷を少量食べることがある。維持輸液を行っている。医師から家族にAさんの臨終が近いとの説明があった。 1週後、Aさんは反応がなくなり、尿量の減少、血圧の低下、下顎呼吸、チアノーゼがみられるようになり、家族が病室に集まった。「最期に何かしてあげたいけれど、何ができるのかわかりません」と看護師に話した。 家族に対する看護師の対応で最も優先順位が高いのはどれか。

-

1.Aさんに話しかけるように勧める。

-

2.Aさんの全身清拭を行うように勧める。

-

3.Aさんの背部にクッションを入れるように勧める。

-

4.Aさんの好んでいた服に着がえさせるように勧める。

- 解答・解説

-

反応がなくなっても聴覚は最後まで残ることを説明し、Aさんに話しかけるよう勧めることが最も優先されると考えられます。家族が全身清拭、体位変換、更衣などのケアを行うことは、何かしてあげたいという気持ちを具現化する行為です。ただし、臨死期においてはAさんの負担となりますし、何よりすでに下顎呼吸がみられている段階ではコミュニケーションに比べて優先度が大きく下がります。とはいえ、これらのケアを家族の意向で行う場合は、看護師と一緒に実施することが推奨されます。

よって、1.(○)、2.(×)、3.(×)、4.(×)、となります。

第103問

Aちゃん(1歳6か月、男児)は、5日前から発熱し、自宅近くのかかりつけ医に通院していたが解熱せず、昨日から眼球結膜の充血、口唇の発赤と亀裂が出現したため入院した。診察では、体幹の発疹と手足の浮腫もあり、川崎病(Kawasaki disease)および脱水症(dehydration)と診断された。Aちゃんに対し、点滴静脈内注射による脱水症の治療が開始され、左手掌から前腕までシーネで固定された。Aちゃんは機嫌が悪く、両手をバタバタと上下に動かしながら泣いている。左手背の留置針刺入部には、腫脹や発赤はない。 Aちゃんに対する看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.四肢の抑制を行う。

-

2.気をそらすよう工夫する。

-

3.点滴静脈内注射のラインを短くする。

-

4.点滴静脈内注射の必要性を説明する。

- 解答・解説

-

1.(×)左手掌から前腕までシーネで固定済みであり、機嫌が悪く両手を動かす程度であれば、四肢の抑制は不要です。留置針刺入部への危険な行為がみられる場合に限り、必要最小限の抑制が検討されることもあります。

2.(○)動くものを見せたり歌を歌ったりして気をそらし、Aちゃんの不安や恐怖を和らげることが適切です。これはプレパレーションの技法の一つで、ディストラクションと呼ばれます。

3.(×)ラインを短くすると、体動が激しい場合に抜針や点滴台転倒のリスクがあります。

4.(×)理解力に応じた声かけは必要ですが、1歳6か月という年齢では、言葉で説明しても点滴静脈内注射の必要性を正しく理解することは難しいと考えられます。

第104問

Aちゃん(1歳6か月、男児)は、5日前から発熱し、自宅近くのかかりつけ医に通院していたが解熱せず、昨日から眼球結膜の充血、口唇の発赤と亀裂が出現したため入院した。診察では、体幹の発疹と手足の浮腫もあり、川崎病(Kawasaki disease)および脱水症(dehydration)と診断された。Aちゃんに対し、点滴静脈内注射による脱水症の治療が開始され、左手掌から前腕までシーネで固定された。Aちゃんは機嫌が悪く、両手をバタバタと上下に動かしながら泣いている。左手背の留置針刺入部には、腫脹や発赤はない。 Aちゃんの血液検査の結果は、白血球15,000/μL、血小板45万/μL、CRP 4.8mg/dLであり、心臓超音波検査に異常はなかった。γ-グロブリン製剤の点滴静脈内注射が開始された。10分後にAちゃんは腹部をかきはじめ、全身にかゆみを伴う膨隆疹と喘鳴、口唇のチアノーゼが出現した。 Aちゃんの状態として最も考えられるのはどれか。

-

1.イレウス(ileus)

-

2.心筋梗塞(myocardial infarction)

-

3.アレルギー反応

-

4.クループ症侯群(croup syndrome)

- 解答・解説

-

1.(×)嘔吐や腹痛がみられず、イレウスの可能性は考えにくいでしょう。

2.(×)胸痛がみられず、心筋梗塞の可能性は考えにくいでしょう。

3.(○)全身にかゆみを伴う膨隆疹、喘鳴、口唇のチアノーゼが出現していることから、点滴によりアナフィラキシーが引き起こされたと考えられます。アナフィラキシーは、アレルゲン(設問の症例ではγ-グロブリン)に対して生じる全身性の即時型(I型)アレルギー反応であり、γ-グロブリン製剤の主な副作用の一つです。皮膚症状(全身の発疹、かゆみなど)、呼吸器症状(呼吸困難、喘鳴、チアノーゼなど)、循環器症状(血圧低下、意識障害など)が生じ、重篤な状態に至る場合もあるため注意が必要です。

4.(×)喘鳴や口唇のチアノーゼはみられるものの、クループ症候群で特徴的な嗄声、犬吠様咳嗽、陥没呼吸がみられません。

第105問

Aちゃん(1歳6か月、男児)は、5日前から発熱し、自宅近くのかかりつけ医に通院していたが解熱せず、昨日から眼球結膜の充血、口唇の発赤と亀裂が出現したため入院した。診察では、体幹の発疹と手足の浮腫もあり、川崎病(Kawasaki disease)および脱水症(dehydration)と診断された。Aちゃんに対し、点滴静脈内注射による脱水症の治療が開始され、左手掌から前腕までシーネで固定された。Aちゃんは機嫌が悪く、両手をバタバタと上下に動かしながら泣いている。左手背の留置針刺入部には、腫脹や発赤はない。 Aちゃんの心臓超音波検査結果では、冠状動脈瘤(coronary artery aneurysm)の所見はなかった。Aちゃんは、全身状態が安定したため退院することになった。 看護師からAちゃんの家族への退院指導で適切なのはどれか。

-

1.運動の制限がある。

-

2.定期受診が必要である。

-

3.水分摂取量の制限がある。

-

4.保育所への通所は2週間禁止する。

- 解答・解説

-

川崎病は原因が完全には解明されていない小児疾患で、全身の血管に強い炎症が起こり、発熱、目の充血、唇の発赤、発疹などをきたし、冠動脈瘤を合併することがあります。

1.(×)冠動脈障害の所見がない川崎病であり、運動制限を行う必要はありません。

2.(○)冠動脈障害の所見がない川崎病であっても、経過観察のために定期受診が必要です。通常は、発症1か月・6か月・1年・5年を目安として、心臓超音波検査により冠動脈病変を精査します。

3.(×)水分摂取量を制限する必要はありません。

4.(×)冠動脈障害の所見がない川崎病の場合、退院後の生活において特別な制限はありません。感染症でもないことから、通学・通園・通所などを禁止する必要はありません。

-

-

第106問

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb 10g/dL、Ht 30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 Aさんの妊婦健康診査時のアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.妊娠性貧血(anemia of pregnancy)

-

2.腟カンジダ症(vaginal candidiasis)

-

3.胎児発育不全〈FGR〉(fetal growth restriction)

-

4.妊娠高血圧症候群〈HDP〉(hypertensive disorders of pregnancy)

- 解答・解説

-

1.(○)妊娠性貧血は、妊娠中には赤血球やヘモグロビンの増加よりも循環血液量のほうが大きく増加するため、相対的な希釈が起こってHb値、Ht値が低下した状態です。全妊娠の約20%で発症するとされています。AさんはHb 11.0g/dL未満およびHt 33%未満であり、妊娠性貧血の状態です。

2.(×)非妊時より白色の腟分泌物が多くなっていますが、掻痒感はないことから腟カンジダ症は否定的です。

3.(×)子宮底長22.5cm、胎児推定体重700gであり、妊娠24週としては基準範囲内です。

4.(×)妊娠高血圧症候群は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHgが診断基準であるため、該当しません。

第107問

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb 10g/dL、Ht 30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。 Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。

-

1.産前休業

-

2.時差出勤

-

3.就業の制限

-

4.所定労働時間の短縮

- 解答・解説

-

1.(×)労働基準法により、産前6週間の産前休業が認められています。設問の妊婦健康診査は妊娠24週4日のタイミングであり、産前休業はまだ取得できません。

2.(○)事業主は、雇用する妊娠中の労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があるとして医師または助産師から通勤緩和を指導された旨の申出を受けた場合、時差通勤、勤務時間の短縮などの必要な措置を講じる必要があります(男女雇用機会均等法第13条)。

3.(×)労働基準法において妊婦の軽易業務転換や危険有害業務への就業制限などが規定されていますが、Aさんは事務職であることから該当しません。

4.(×)育児・介護休業法により、3歳までの子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置が規定されています。Aさんは妊娠中であるため該当しません。

第108問

Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157cm、非妊時体重54kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58kgで4週前から1.5kg増加している。血圧128/88mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb 10g/dL、Ht 30%。子宮底長22.5cm、腹囲84cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 Aさんは夫に付き添われ、妊娠35週4日に妊婦健康診査を受けた。体重62kg、血圧126/76mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)。浮腫(±)。子宮底長30cm、腹囲88cm。Aさんは看護師に「膝の裏の血管が膨らんで、青く浮き出てきました。夕方になると足がだるくなり、夕食の準備のため立っているとつらくなります」と言う。 Aさんへの指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.「水分を控えましょう」

-

2.「体重を減らしましょう」

-

3.「ガードルを着用しましょう」

-

4.「弾性ストッキングを着用しましょう」

-

5.「寝るときは足を高くして横になりましょう」

- 解答・解説

-

Aさんの下腿には、静脈瘤や浮腫が生じていると考えられます。

1.(×)妊娠中の浮腫はほとんどが生理的なものであり、水分を控える必要はありません。

2.(×)Aさんは非妊時にも肥満がみられず、体重増加は8kgであることなどから、減量の必要性はないでしょう。

3.(×)身体を締め付けるガードルの着用は好ましくありません。

4.(○)下肢静脈血の還流改善効果が期待できることから、弾性ストッキングの着用を促すことは適切な指導だといえます。着用する場合は、適切な製品を選択し、正しい着用方法を守って、医療関連機器圧迫創傷を予防するように心がけます。

5.(○)足を高くして横になることで下肢静脈血の還流改善効果が期待できるため、適切な指導だといえます。

第109問

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊娠38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母児同室を開始しており、母乳育児を希望している。 産褥2日。乳房の緊満はなく、熱感がある。初乳から移行乳へと変化している。Aさんの児の抱き方はぎこちなく、乳頭をくわえさせるのに時間がかかっている。産褥1日から2日にかけた24時間で、14回の直接授乳をしている。児の体重は3,060gで、体重減少率は4.4%、排尿は3回/日、排便は2回/日である。Aさんは「あまり母乳が出ていないようですが、人工乳を足した方がよいですか」と看護師に相談した。 この時、看護師がアセスメントする項目で最も重要なのはどれか。

-

1.直接授乳の回数

-

2.母乳の分泌状態

-

3.児の体重減少率

-

4.児の排泄状況

- 解答・解説

-

体重減少率(%)は「(出生時体重-現在の体重)÷ 出生時体重×100」で求められます。母乳栄養児の場合、体重減少率の平均は5~7%、生理的体重減少10%未満とされています。

1.(×)自律授乳の回数が14回/24時間であることに問題はありません。

2.(×)産褥2日で初乳から移行乳へと変化しているため、母乳の分泌状態に問題はありません。

3.(○)設問の児の体重減少率は4.4%であり、基準範囲内だといえます。児の体重減少率は、人工乳補足の必要性の有無を判断するために最も重要なアセスメント項目です。

4.(×)排尿回数、排便回数いずれも少なめであり、量や性状、間隔時間なども含めてアセスメントすべきだといえます。しかし、人工乳補足の必要性の判断においては、児の体重減少率が優先します。

第110問

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊娠38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母児同室を開始しており、母乳育児を希望している。 産褥3日。Aさんの子宮底は臍下3横指、硬度は硬い。悪露は血性少量であった。乳房は左右とも全体的に硬く触れ、熱感と発赤があり痛みを訴えている。乳汁分泌状態は、乳管口は開口数左右5本ずつ、移行乳の分泌を認める。Aさんのバイタルサインは体温37.9℃、脈拍72/分、血圧108/60mmHg であった。 Aさんの状態として最も考えられるのはどれか。

-

1.産褥熱(puerperal fever)

-

2.子宮復古不全(sub-involution of the uterus)

-

3.乳腺炎(mastitis)

-

4.乳房緊満(breast fullness)

- 解答・解説

-

1.(×)産褥熱では、分娩後24時間~産褥10日にかけて2日以上にわたり38℃以上の発熱がみられます。

2.(×)産褥3日でAさんの子宮底は臍下3横指、硬度は良好、悪露は血性少量であり、順調な経過だといえます。

3.(○)化膿性乳腺炎では、乳房の熱感・圧痛・腫脹のほか、38.5℃以上の発熱や悪寒などの全身症状が生じます。Aさんの体温は37.9℃であり、化膿性乳腺炎の基準には合致しませんが、うっ滞性乳腺炎である可能性は否定できません。うっ滞性乳腺炎は乳汁が乳腺の中にたまって炎症を起こしたもので、そこに感染が生じると化膿性乳腺炎になります。

4.(○)乳房に熱感・発赤・疼痛がみられ、38.5℃以下の発熱が生じていることなどから、乳房緊満の可能性が最も考えられます。

※本問について、厚生労働省は「設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため、複数の選択肢を正解として採点する」と発表しました。

第111問

Aさん(30歳、初産婦、会社員)は、夫と2人暮らし。妊娠38週6日で3,200gの児を正常分娩した。分娩後から母児同室を開始しており、母乳育児を希望している。 産褥4日。Aさんは乳頭を児にうまくくわえさせられず「上手におっぱいがあげられない。退院してからも続けていけるか心配です」と言う。Aさんの乳房からは移行乳の分泌がみられる。児の体重は3,040g、排尿は5回/日、排便は4回/日である。 Aさんへの授乳時のアドバイスとして、適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.3時間ごとに授乳させる。

-

2.児が前屈姿勢になるように支える。

-

3.児が啼泣している時に授乳させる。

-

4.児の舌の上に乳頭がのるようにくわえさせる。

-

5.児が大きく口を開けたタイミングで乳頭をくわえさせる。

- 解答・解説

-

1.(×)授乳の時間や回数を決めず、児の要求に合わせた自律授乳を行うことで、乳汁の産生が増加しやすくなります。生後1か月ごろまでは、1~2時間ごとに1回くらいの授乳になることが多いとされていますが、その後は次第に減っていきます。

2.(×)哺乳しやすい姿勢は、児の頭が後屈するように顎を上げた状態です。

3.(×)児が啼泣している状態では児の舌が挙上しているため、乳頭をくわえさせることが困難です。

4.(○)児の舌の上に乳頭が乗るようにくわえさせるなど、具体的な授乳のコツをアドバイスすることが適切です。

5.(○)児が大きく口を開けたタイミングであれば、舌の上に乳頭を乗せやすくなります。

第112問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、1人暮らし。11月に経理部へ異動となった。新しい人間関係と慣れない仕事で帰宅後も緊張が取れず、眠れない日が続いていた。異動から3週目の朝、会社のエレベーターに乗ると、息苦しさ、動悸からパニック発作を起こした。その後も不眠とパニック発作が出現したため、異動から2か月後、精神科クリニックを受診し、パニック障害(panic disorder)と診断された。主治医からは、短時間型の睡眠薬と選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。また、職場の協力を得て仕事量の調整をしてもらうことになった。受診から5日後、Aさんから「昨日の朝から気分が悪くなり、下痢をするようになった」と電話があった。 受診後のAさんの状況に対する看護師のアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.ストレスの増大

-

2.うつ症状の悪化

-

3.睡眠薬の持ち越し効果

-

4.SSRIの副作用〈有害事象〉

- 解答・解説

-

1.(×)職場の協力を得て仕事量の調整をしてもらった後の反応であり、ストレスが増大したとは考えにくいでしょう。

2.(×)うつ症状を悪化させるようなエピソードはみられません。

3.(×)短時間型の睡眠薬が処方されているため、睡眠薬の持ち越し効果であるとは考えにくいでしょう。また、短時間型の睡眠薬で脱力感、眠気、ふらつきなどがみられることはありますが、下痢などの消化器症状はほとんどみられません。

4.(○)SSRIは比較的副作用が少なく、抑うつ症状の改善目的で汎用される薬剤ですが、下痢や悪心などの消化器症状を招くことがあります。これらの症状は服用初期に現れることが多いものの、2~3週間程度で軽減・消失するとされています。

第113問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、1人暮らし。11月に経理部へ異動となった。新しい人間関係と慣れない仕事で帰宅後も緊張が取れず、眠れない日が続いていた。異動から3週目の朝、会社のエレベーターに乗ると、息苦しさ、動悸からパニック発作を起こした。その後も不眠とパニック発作が出現したため、異動から2か月後、精神科クリニックを受診し、パニック障害(panic disorder)と診断された。主治医からは、短時間型の睡眠薬と選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。また、職場の協力を得て仕事量の調整をしてもらうことになった。受診から5日後、Aさんから「昨日の朝から気分が悪くなり、下痢をするようになった」と電話があった。 受診から1か月後、Aさんは11階の職場に向かう途中、エレベーターの中でパニック発作を再び起こした。その時は、息が止まってしまうように感じた。それ以来、エレベーターを見ると、また同じようになってしまうかもしれないと思うようになり、怖くて乗れなくなり、仕事にも支障が出るようになった。 Aさんへの看護師の対応で最も適切なのはどれか。

-

1.「エレベーターの中で息が止まる」という認知による感情・行動を修正する。

-

2.同じ症状を持つ人々との話し合いを通じて症状の軽減を図る。

-

3.抗うつ薬の効果についての正しい知識を教育する。

-

4.ロールプレイを通じて社会生活技能を訓練する。

- 解答・解説

-

1.(○)認知行動療法は、パニック障害、心的外傷後ストレス障害、社交不安障害、強迫性障害、うつ病、摂食障害、統合失調症など多くの精神疾患において有効です。気持ちが大きく動揺したりつらくなったりしたときに自然と頭に浮かんでくる思考(自動思考)に注目し、それがどれくらい現実と食い違っているかを検証し、思考のバランスが取れるように働きかけていきます。

2.(×)同じ症状を持つ人々との話し合いを通じて症状が軽減する可能性はありますが、最も適切な選択肢という観点では認知行動療法が優位です。

3.(×)抗うつ薬の効果についての正しい知識を得ることも大切ですが、最優先される対応ではありません。

4.(×)ロールプレイを通じた社会生活技能訓練も有効である可能性はありますが、最優先される対応ではありません。

第114問

Aさん(37歳、女性、会社員)は、1人暮らし。11月に経理部へ異動となった。新しい人間関係と慣れない仕事で帰宅後も緊張が取れず、眠れない日が続いていた。異動から3週目の朝、会社のエレベーターに乗ると、息苦しさ、動悸からパニック発作を起こした。その後も不眠とパニック発作が出現したため、異動から2か月後、精神科クリニックを受診し、パニック障害(panic disorder)と診断された。主治医からは、短時間型の睡眠薬と選択的セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉が処方された。また、職場の協力を得て仕事量の調整をしてもらうことになった。受診から5日後、Aさんから「昨日の朝から気分が悪くなり、下痢をするようになった」と電話があった。 Aさんのパニック発作は消失し、不眠も改善したため、睡眠薬の処方は終了となった。Aさんは「もともと手足が冷えて寝つきが悪かったから、睡眠薬がなくなることが少し心配です。自分で工夫できることはあるでしょうか」と看護師に尋ねてきた。看護師が以前の睡眠状況を尋ねると、睡眠時間は23時から6時までの7時間であったこと、手足が冷えて眠れない時は熱いシャワーを浴びてから布団に入っていたことを話した。 Aさんの睡眠へのセルフケアに対する看護師の指導で適切なのはどれか。

-

1.「休日は昼まで寝るようにしましょう」

-

2.「布団に入る時間を21時に早めましょう」

-

3.「ぬるい温度のお風呂にゆっくり入るようにしましょう」

-

4.「眠れるまで布団の中でじっとしているようにしましょう」

- 解答・解説

-

1.(×)睡眠の質を向上させるためには、睡眠-覚醒リズムを乱さないほうがよいでしょう。

2.(×)眠気がないうちから布団に入ると、眠れないために不安が高まってしまい、逆効果です。

3.(○)熱いシャワーでは交感神経が優位になってしまうため、ぬるめのお風呂にゆっくり入り、副交感神経を優位にすることが適切です。血液の循環が改善されて深部体温が上昇することで(温熱作用)、入眠しやすくなります。また、湯船に浸かったときの水圧作用で血液やリンパの流れが活発になったり、浮力作用で筋肉や関節がリラックスすることによっても、入眠しやすくなります。

4.(×)気持ちが落ち着くような音楽を聴いたり、好きな本を読んだりしてリラックスし、眠気を感じたら布団に入ることを勧めます。

第115問

Aさん(75歳、女性)は、夫とは3年前に死別し、1人暮らし。喫煙歴があり、5年前に慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)と診断された。長女は隣県に住んでおり、時々様子を見に来ている。Aさんは受診を継続しながら、ほぼ自立して生活していた。今回、咳・痰の症状に加え呼吸困難が増強したため入院となった。入院後は酸素療法(鼻カニューレ:2L/分)と薬物療法を受け、症状が改善し、在宅酸素療法を導入し退院することになった。Aさんは初めて要介護認定を受けたところ、要支援2であった。 病棟看護師がAさんに行う在宅酸素療法に関する指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

-

1.電磁調理器の使用を勧める。

-

2.外出時にデマンドバルブの作動を確認する。

-

3.在宅酸素療法の機材が介護保険で給付される。

-

4.酸素濃縮器は日当たりのよいところに設置する。

-

5.呼吸困難時にAさんの判断で酸素流量を変更してよい。

- 解答・解説

-

1.(○)酸素は、燃焼を助ける性質(助燃性)が強いガスです。高濃度の酸素を吸入中に火気を近付けるとチューブや衣服などに引火する可能性があり、火傷や火災の原因となるため、電磁調理器による調理が推奨されます。

2.(○)デマンドバルブ(呼吸同調器)は吸気時のみ酸素が流れる機構であり、酸素消費量を節約して酸素ボンベを数倍長く使用することができます。これにより長時間の外出も可能になりますが、事前に作動を確認することが大切です。なお、デマンドバルブを使用した場合、一定の診療報酬加算を得ることができます。

3.(×)在宅酸素療法の機材は、医療保険が適用されます。

4.(×)日当たりのよい場所ではボンベが高温になり、危険が伴います。通気性のよい涼しい場所に設置することが適切です。

5.(×)酸素は、薬剤と同様に医師が処方するものです。患者の自己判断で変更すると、急激に高流量酸素を吸入してCO2ナルコーシスをきたすおそれもあります。

第116問

Aさん(75歳、女性)は、夫とは3年前に死別し、1人暮らし。喫煙歴があり、5年前に慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)と診断された。長女は隣県に住んでおり、時々様子を見に来ている。Aさんは受診を継続しながら、ほぼ自立して生活していた。今回、咳・痰の症状に加え呼吸困難が増強したため入院となった。入院後は酸素療法(鼻カニューレ:2L/分)と薬物療法を受け、症状が改善し、在宅酸素療法を導入し退院することになった。Aさんは初めて要介護認定を受けたところ、要支援2であった。 退院後の生活での問題点の確認のため、カンファレンスを開催することになった。Aさんは、自宅での療養を強く希望しており、2L/分の酸素投与下で呼吸状態や日常生活動作〈ADL〉については入院前と同程度まで回復してきているが、まだ退院後の買い物や洗濯などは負荷が強く、支援が必要と判断された。また、Aさんは、呼吸困難の再発について不安を訴えている。 カンファレンスの検討内容で優先度が高いのはどれか。

-

1.電動ベッドの導入

-

2.娘の居宅への転居

-

3.急性増悪時の対応方法

-

4.介護予防短期入所生活介護の利用

- 解答・解説

-

1.(×)ADLについては入院前と同程度まで回復してきているため、電動ベッドを導入する必要はないでしょう。

2.(×)Aさんは自宅での療養を強く希望し、ADLの回復もみられています。娘の居宅へ転居することの優先度は低いと考えられます。

3.(○)呼吸困難の再発について不安を訴えていることや、一人暮らしであること、COPDが危険な急性増悪をきたす疾患であることなどから、急性増悪時の対応方法を検討しておくことは緊急性が高く、最も優先される内容となります。

4.(×)介護予防短期入所生活介護は、介護予防を目的としたショートステイであり、各種機能訓練や食事・入浴等のサポートを受けることができます。これを利用することも考えられますが、Aさんの場合、優先度が高い状況ではありません。

第117問

Aさん(75歳、女性)は、夫とは3年前に死別し、1人暮らし。喫煙歴があり、5年前に慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease)と診断された。長女は隣県に住んでおり、時々様子を見に来ている。Aさんは受診を継続しながら、ほぼ自立して生活していた。今回、咳・痰の症状に加え呼吸困難が増強したため入院となった。入院後は酸素療法(鼻カニューレ:2L/分)と薬物療法を受け、症状が改善し、在宅酸素療法を導入し退院することになった。Aさんは初めて要介護認定を受けたところ、要支援2であった。 Aさんの退院後、訪問介護員は日常生活の支援のために週1回、訪問看護師は健康状態の確認と在宅酸素療法等について必要な指導を行うため月2回訪問することとなった。退院後2週。訪問看護師が訪問すると、Aさんは時々、食後に軽い呼吸困難が生じると訴えた。 この時の訪問看護師の指導で適切なのはどれか。

-

1.1回の食事量を減らし、食事回数を増やす。

-

2.買い物を兼ねた外出の頻度を減らす。

-

3.食事の準備は訪問介護員に任せる。

-

4.食後すぐに排泄をする。

- 解答・解説

-

Aさんは、食後に軽い呼吸困難が生じています。また、COPDでは肺胞が破壊されて空気が流出しづらくなっており、肺が拡大していることが多いです。これらを踏まえて解答します。

1.(○)咀嚼や嚥下などの食事動作や食物の消化運動は、酸素消費量を増大させます。また、一度に多くの食物を摂取すると、大きくなった胃に肺が圧迫されて息苦しさを感じることがあります。そのため、1回の食事量を減らし、食事回数を増やして必要な栄養を摂取することが適切です。

2.(×)買い物を兼ねた外出の頻度を減らすことは、呼吸困難への対策にならないばかりか、ADLの低下につながります。

3.(×)食事の準備を訪問介護員に任せることは、呼吸困難への対策にならないばかりか、ADLの低下につながります。

4.(×)食後すぐに排泄をすると、トイレまでの移動や息みにより酸素消費量が増大するため、呼吸困難の悪化が予想されます。

第118問

Aさん(81歳、女性)は、1人暮らし。7年前から糖尿病(diabetes mellitus)、高血圧症(hypertension)、便秘症(constipation)で病院の内科に定期的に通院しており、近所に住む長女が時々様子を見に来ていた。本日、長女がAさん宅を訪ねたところ、Aさんは床に倒れて起き上がれなくなっていた。受診の結果、胸椎と腰椎の圧迫骨折(compression fracture)で病院に入院した。入院時、Aさんは病棟看護師に「朝食は食べていません。朝の薬を飲んだと思うが、はっきり覚えてません。家に帰ればわかります」と話した。病棟看護師が体のことで心配なことはあるかを問うと「この半年で体重が2kg減りました。最近は疲れやすく歩くのもゆっくりで、握力も弱くなり荷物を持つのがつらいです。このまま寝たきりになるのではないかと不安です」と話した。内科のカルテには1か月前の計測で身長150cm、体重41kgと記載されていた。入院時のバイタルサインは、体温36.6℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧144/88mmHg。血糖値114mg/dLで、軽度の皮膚湿潤があった。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは29点であった。 入院時のアセスメントで適切なのはどれか。

-

1.頻脈がある。

-

2.低血糖である。

-

3.フレイルである。

-

4.高度な認知機能の低下がある。

- 解答・解説

-

フレイルの定義は「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能など)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とされており、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味します。

1.(×)脈拍は80/分であり、頻脈とはいえません。

2.(×)血糖値は114mg/dLであり、低血糖とはいえません。

3.(○)体重減少、疲労感(活力低下)、握力低下、歩行速度低下、身体活動量減少の5項目のうち、3項目以上該当する場合はフレイル、1~2項目該当する場合はフレイルの前段階であるプレフレイルと判断されます。Aさんは、体重減少、疲労感(活力低下)、握力低下、歩行速度低下の4項目に該当しているため、フレイルの診断基準を満たしています。

4.(×)改訂長谷川式簡易知能評価スケールは29点であり、病棟看護師との会話などからも、高度な認知機能の低下はみられません。

第119問

Aさん(81歳、女性)は、1人暮らし。7年前から糖尿病(diabetes mellitus)、高血圧症(hypertension)、便秘症(constipation)で病院の内科に定期的に通院しており、近所に住む長女が時々様子を見に来ていた。本日、長女がAさん宅を訪ねたところ、Aさんは床に倒れて起き上がれなくなっていた。受診の結果、胸椎と腰椎の圧迫骨折(compression fracture)で病院に入院した。入院時、Aさんは病棟看護師に「朝食は食べていません。朝の薬を飲んだと思うが、はっきり覚えてません。家に帰ればわかります」と話した。病棟看護師が体のことで心配なことはあるかを問うと「この半年で体重が2kg減りました。最近は疲れやすく歩くのもゆっくりで、握力も弱くなり荷物を持つのがつらいです。このまま寝たきりになるのではないかと不安です」と話した。内科のカルテには1か月前の計測で身長150cm、体重41kgと記載されていた。入院時のバイタルサインは、体温36.6℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧144/88mmHg。血糖値114mg/dLで、軽度の皮膚湿潤があった。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは29点であった。 入院後、Aさんに活性型ビタミンD製剤と鎮痛薬、胃薬が追加で処方された。追加された薬の説明は薬剤師から受けていたが、Aさんは病棟看護師に「薬は飲みたくない」と訴えた。 Aさんの訴えに対して病棟看護師が行う対応で最も適切なのはどれか。

-

1.医師に相談する。

-

2.薬を一包化する。

-

3.服薬の必要性を説明する。

-

4.服薬に対する思いを聞く。

-

5.薬剤師に説明してもらう。

- 解答・解説

-

1.(×)まずは「薬は飲みたくない」理由を探ることが必要です。

2.(×)一包化すべきと判断できる情報が得られていません。

3.(×)服薬の必要性を説明するためにも、まずは「薬は飲みたくない」理由を探ることが必要です。

4.(○)Aさんが「薬は飲みたくない」と訴えた理由が明らかでないため、設問の場面で最も大切なのは傾聴する姿勢です。突然の入院による環境の変化やショックがあり、認知機能の一時的な低下も自覚し、自尊心の低下なども考えられる状態であるため、何かしらのマイナス思考を抱いていることは容易に推察されます。まずは現在のAさんの服薬に対する思いを受け止めましょう。その理由を把握することで問題が明確になり、解決に向けて最も適切な対応を検討することが可能になります。

5.(×)まずは「薬は飲みたくない」理由を病棟看護師が探り、その後に必要であれば医師への相談、薬剤師への説明依頼を検討します。

第120問

Aさん(81歳、女性)は、1人暮らし。7年前から糖尿病(diabetes mellitus)、高血圧症(hypertension)、便秘症(constipation)で病院の内科に定期的に通院しており、近所に住む長女が時々様子を見に来ていた。本日、長女がAさん宅を訪ねたところ、Aさんは床に倒れて起き上がれなくなっていた。受診の結果、胸椎と腰椎の圧迫骨折(compression fracture)で病院に入院した。入院時、Aさんは病棟看護師に「朝食は食べていません。朝の薬を飲んだと思うが、はっきり覚えてません。家に帰ればわかります」と話した。病棟看護師が体のことで心配なことはあるかを問うと「この半年で体重が2kg減りました。最近は疲れやすく歩くのもゆっくりで、握力も弱くなり荷物を持つのがつらいです。このまま寝たきりになるのではないかと不安です」と話した。内科のカルテには1か月前の計測で身長150cm、体重41kgと記載されていた。入院時のバイタルサインは、体温36.6℃、呼吸数16/分、脈拍80/分、血圧144/88mmHg。血糖値114mg/dLで、軽度の皮膚湿潤があった。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは29点であった。 Aさんは、入院中に要介護1と認定された。退院後は週2回の家事援助サービスを利用した。退院3か月後、Aさんは長女と病院の整形外科外来を受診した。長女は診察を待つ間、外来看護師に「母は最近、ご飯を食べたのに食べていない、と近所の人に言うので困っている。薬の飲み忘れも目立ってきた。どうしたらよいか」と話した。 外来看護師が長女に説明する内容で適切なのはどれか。

-

1.「介護度の見直しについて、介護支援専門員に相談しましょう」

-

2.「食べ物を目につく場所に置きましょう」

-

3.「近所に出かけないよう説明しましょう」

-

4.「入院した高齢者によくある症状です」

- 解答・解説

-

1.(○)Aさんには、認知機能の低下や、薬の飲み忘れがみられるようになっています。介護度が変化している可能性が高いため、適切な支援が受けられるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談することが最も適切です。介護度の見直しは、まずは介護支援専門員の了承を得て、その後は原則として本人または家族が申請手続きを行います。

2.(×)食べ物の所在が分からないわけではないため、場所を変更することで状況が改善するとは考えられません。また、食べたこと自体を忘れてしまうため、過食になる可能性もあります。

3.(×)外出を制限すると活動量が低下し、認知機能や筋力の低下につながる可能性があります。

4.(×)現在の状況に不安を抱き、アドバイスを求めている患者家族に対しては、安心して在宅療養ができるよう具体的な支援を行うことが求められます。

-

年度別過去問題集

2015年度 (第105回)

第107回看護師国家試験 採点除外等問題の対象は10問です。

L午前の問題:[2][9][11][83] L午後の問題:[4][5][12][22][24][114]