看護師になるには、看護師国家試験を受けて看護師免許を取得する必要があります。国家試験にも受験資格があり、一定期間学校や養成機関に通い、看護師に必要な専門知識を身につけなければなりません。しかし、看護師は非常にやりがいのある仕事であり、さまざまな場所で活躍できます。

この記事では、最短で看護師を目指す方法や学校の選び方を解説します。また、かかる費用や看護師に向いている人の特徴についても紹介しているので、これから看護師を目指す方はぜひ参考にしてください。

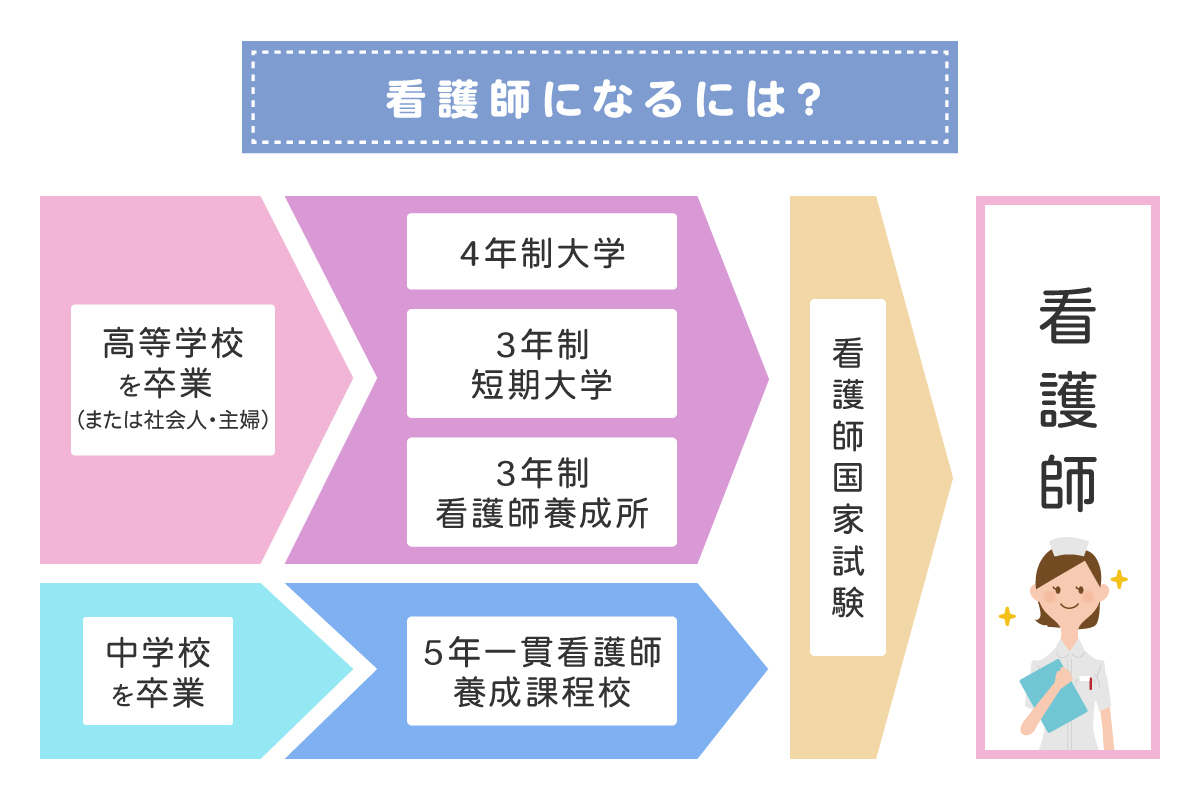

看護師になるには

看護師になるには、看護師免許の取得が必須です。看護師免許を取得するには、文部科学大臣が指定する学校や都道府県知事が指定する看護師養成所を卒業した後に、看護師国家試験を受験して合格する必要があります。

看護師国家試験は、毎年2月中旬頃に実施されています。試験が行われるのは、北海道や東京都、愛知県、大阪府、福岡県など12都道府県です。例年、必修問題50問(1問1点)、一般問題130問(1問1点)、状況設定問題60問(1問2点)が出題されています。

2024年2月に実施された第113回看護師国家試験は、受験者63,301人のうち55,557人が合格で、合格率は87.8%でした。なお、新卒者だけで見ると57,860人が受験しており、合格者は53,903人で合格率は93.2%でした。

(出典:厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験及び第113回看護師国家試験の合格発表」)

看護師養成所で学ぶこと

看護師養成所では、看護師資格取得に必要な知識の講義を受ける座学と、座学で学んだ知識を実践する実習があります。看護師養成学校で専門教育を受けた者には、看護師国家試験の受験資格が与えられます。カリキュラムの一例は以下の通りです。

| 基礎分野 | 看護の基礎となる一般教養科目。人や社会について理解し、コミュニケーション能力や思考力、主体的に判断し行動する能力などを養う。 (心理学・人間関係論・基礎科学・社会学・教育学・保健体育・日常英会話など) |

|---|---|

| 専門基礎分野 | 看護師の基礎能力となる知識。体の構造や疾病に関する知識などを学ぶ。 (解剖学・生理学・病理学・疾病学・薬理学・栄養学、公衆衛生学など) |

| 専門分野 | より専門的な看護の知識と看護実践の基礎技術を習得する。 (基礎看護学、成人看護学・老年看護学・小児看護学・母性看護学・精神看護学など) |

| 統合分野 | 基礎分野・専門基礎分野・専門分野で学んだ知識・技術を統合することを目的とする。 (在宅看護論・医療安全、災害看護・国際看護など) |

統合分野では臨地実習が行われます。臨地実習では、病院などの医療や看護の現場で実際に患者さんを受け持ち、学んだ知識・技術の実践的な適用方法を学びます。座学で学習した知識・技術を実習先の看護業務で展開し、臨床現場でスムーズに適応できるようにすることが目的です。

看護師課程を無事修了し、看護師国家試験に合格すると看護師免許が交付され看護師として就労できます。

看護師を目指せる学校|自分に合った進路の選び方

看護師になるためには、看護師を養成する学校で教育を受けた後、看護師試験に合格する必要があります。

看護師国家試験の受験資格が得られる教育課程は以下の4つのルートです。

- 4年制大学

- 3年制の短期大学

- 3年制の看護師養成所

- 5年一貫看護師養成課程校

どのルートも、看護師になるために必要な知識と技術を身につけたうえで、看護師国家試験の受験資格が得られるカリキュラムです。

看護師国家試験の受験資格を得られるまでの学習期間は3~5年で、卒業までのカリキュラム、学費などはそれぞれの学校により異なります。それぞれにメリットやデメリットがあり、特徴も異なるため、自身の状況や目的に合った学校選びが大切です。

それぞれの学校の特徴について詳しく解説しますので、自分の条件に合ったルートを検討しましょう。

4年制大学

看護師になるためのルートとして、文部科学大臣指定の4年制大学で学ぶ方法があります。4年制大学を卒業すれば「看護学士」の称号が取得でき、大卒最終学歴も得られます。

4年制大学は、4年間かけてじっくりと学習できるのがメリットです。看護師になるための専門課程のほか、一般教養を身につけられます。本格的な研究も行えるため、幅広い分野でのスキルを身につけられるでしょう。

大学によっては保健師や助産師などの資格を取得できる場合や、大学院へ進める可能性もあります。将来的に助産師や保健師を目指している方、大学で学びながら進路についてじっくり検討して将来の選択肢を広げたい方に、4年制大学は向いているでしょう。

ただし、看護大学は専門学校などと比較して入試の難易度が高い場合があります。4年間かけて充実した環境でじっくり学習できる分、学費が高くなるのもデメリットです。

3年制の短期大学

3年制の短期大学は、3年間で看護の知識と技術を習得できるルートです。3年制短期大学のほとんどが大学の医学部や大学病院に付属しています。4年制大学と同様、看護のカリキュラム以外にも、社会人としての一般教養を身につけるための学習が受けられます。

3年制の短期大学から大学へ編入可能な学校もあるので、4年制大学への進学に迷っている方は、まず3年制の短期大学へ入学してから学生期間中に検討するのもよいでしょう。

ただし、3年制短期大学は学校数が少なく、自宅から通いやすいエリアに希望する大学がない可能性があります。文部科学省による「看護系大学の現状と課題」によると、看護系の短期大学は2020年度時点で全国に15校しかなく、その数も減少傾向です。

(出典:文部科学省「看護系大学の現状と課題~助産師教育の動向も含めて~」)

3年制の看護師養成所

3年制の看護師養成所はいわゆる、看護専門学校です。日本看護協会の「2021年看護職員実態調査」によると、現役看護師の専門学歴は看護師3年課程で学んだ方が最も多く、52.2%と半数以上を占めています。

(出典:公益社団法人日本看護協会「2021年看護職員実態調査」)

専門学校のカリキュラムには看護実習が多いという特徴があり、座学よりも実技や実習が重視されています。実技や実習を通してより実践的なスキルが身につき、看護師になるための学習に集中して取り組めるため、なるべく早く即戦力として働きたい方に向いているルートでしょう。

また、専門学校は大学よりも学費が抑えられるのがメリットです。経済面で大学に通うのが難しい方や学費の負担をなるべく抑えたい方は、専門学校という選択肢が考えられます。

奨学金制度や学費サポートを用意していることも多いため、うまく活用すればさらに負担を軽減することが可能です。一度就職した後にあらためて社会人入試で看護師を志すなど、専門学校で学び直す方が多くいます。

早く現場で働きたい方や、学費を抑えたい方には専門学校への進学が向いているでしょう。

5年一貫看護師養成課程校

5年一貫の看護師養成課程校では、中学卒業後に5年間修業して看護師になるための専門知識と技術を学びます。高等学校の3年間で、普通教科と並行して看護の基礎科目を学習した後、専攻科で2年間修業すれば、看護師国家試験の受験資格が取得できます。

学習期間は長いですが、順調にいけば最年少の20歳で看護師の仕事に就くことが可能です。中学校卒業時点ですでに、将来は看護師になりたいと目標が決まっている方に向いている進学ルートです。

社会人も看護師を目指せる?

看護師免許の取得には年齢制限がないため、すでに社会人として働いている方も看護師を目指せます。

看護師免許を取得するには、看護師を養成する学校での教育を受ける必要がありますが、社会人を経験した後に、これらの教育機関に入学する方も少なくありません。幅広い年代の方が目指せる職業であるため、看護師の仕事に興味がある方は一度検討してみるとよいでしょう。

また、看護師資格は一度取得すれば、何歳まででも看護師として働き続けることが可能な国家資格です。正職員としての定年を迎えた後も、再雇用制度を利用して勤務できるため、なるべく長く働きたい方にも向いている職業といえるでしょう。

働きながら看護師になるには?

社会人が看護師になるには、看護師を養成する学校に入学し、看護師になるための専門教育を受ける必要があります。しかし、看護師を養成する学校には夜間制や通信制の学校がなく、平日や土曜日の朝から夕方まで授業や看護実習があることが一般的です。フルタイムで働きながら看護師を目指すルートを選択することは難しいといえるでしょう。

一方で、准看護師の免許は社会人として働きながら取得を目指すことも十分可能です。准看護師を養成する学校は、全日制だけでなく夜間や平日の午後に授業を行う半日制の学校もあるため、仕事を調整しながら通えるでしょう。仕事を続けながら、無理なく通学できる学校・方法を選ぶことが大切です。

また、准看護師資格取得後に看護師免許の取得を目指す進路もあります。准看護師として一定の実務経験を積んだうえで、看護師養成課程を修了すれば、看護師国家試験の受験資格が得られます。准看護師免許の取得から看護師免許の取得に何年かかるかは、養成所のカリキュラム(全日制・定時制・通信制)によって異なることに留意しましょう。

最短で看護師になるには?

どうしたら最短で看護師になれるか知りたい方も多いでしょう。最短で看護師になる方法は、現在の年齢や学歴によって異なります。

以下では、最短で看護師になる方法を主婦や社会人、高校生、中学生に分けて紹介します。

主婦や社会人が最短で看護師になるには

主婦や社会人が最短で看護師になるには、3年制の短期大学か3年制の看護師養成所に通うとよいでしょう。最短3年で看護師資格を取得できます。費用を抑えて看護師を目指すのであれば、3年制の看護師養成所に通うとよいでしょう。

なお、大学を卒業している方は編入学制度を利用するのも1つの手です。

編入学制度には2つあり、1つは看護系の短期大学か看護師養成所を卒業した方を対象とする編入学で、看護系大学の2年次または3年次に編入します。もう1つは看護学以外の専攻で大学を卒業した方を対象とする学士編入学です。看護系大学によって編入学制度の有無は異なるため、各大学のホームページなどで確認するとよいでしょう。

聖路加国際大学看護学部には学士3年次編入コースがあり、看護学以外の専攻で大学を卒業した方でも、最短2年で看護師カリキュラムを修了できます。

(参考:聖路加国際大学「第3年次学士編入学者選抜」)

高校生が最短で看護師になるには

高校生が最短で看護師になるには、3年制の短期大学か3年制の看護師養成所に通うとよいでしょう。

看護師養成所は実技や実習が多い傾向にあるので、少しでも早く看護師になって即戦力として働きたいという方に向いています。なお、短期大学は3年間で一般教養科目も学べますが、学校数は減少傾向にあります。

中学生が最短で看護師になるには

中学生が最短で看護師になるには、5年一貫看護師養成課程校に通うとよいでしょう。

高校卒業後に3年制の看護師養成所に通うと6年かかりますが、5年一貫看護師養成課程校であれば最短5年で看護師資格を取得できます。

看護師国家試験の受験から免許取得までの流れ

看護師国家試験は、年に1回2月の中旬に行われます。受験から免許取得までの流れを確認しておきましょう。

看護師国家試験の概要は下表の通りです。

| 試験日 | 年に1回 2月の中旬 |

|---|---|

| 試験地 | 北海道・青森県・宮城県・東京都・新潟県・愛知県・石川県・大阪府・広島県・香川県・福岡県及び沖縄県 |

| 試験科目 | 人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進・健康支援と社会保障制度・基礎看護学・成人看護学・老年看護学・小児看護学・母性看護学・精神看護学・在宅看護論及び看護の統合と実践 |

| 合格者の発表 | 3月下旬(厚生労働省ホームページにて発表) |

受験願書は例年、前年の10月頃に配布され、提出期限は11月の中旬から12月上旬となっています。

受験手続きに必要な書類は下記の通りです。

- 受験願書(受験手数料5,400円分の収入印紙貼付)

- 写真(出願前6月以内に撮影)

- 返信用封筒(定形郵便94円と一般書留480円の郵便切手を貼り付け、書留の表示をする)

- 修業判定証明書、卒業判定証明書などの、必要な学科を修めたことを証明する書面

必要な書類は受験者により異なります。必ず、厚生労働省のホームページで情報を確認しましょう。

受験願書が準備できたら、看護師国家試験運営本部事務所へ書留郵便で送付します。願書の受付期間中は、看護師国家試験運営臨時事務所に直接持参することも可能です。臨時事務所は北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・沖縄県に設置されています。

なお、書類の提出後は、願書や受験手数料は返還されません。受験地の変更も認められないため注意してください。

書類が受理されたら、1月の中旬頃に受験票が郵送により交付されます。1月末になっても届かない場合は、看護師国家試験運営本部事務所に問い合わせてください。

(出典:厚生労働省「看護師国家試験の施行」)

■関連記事

看護師の免許申請の方法|必要書類や書き方・その他の免許手続きを紹介

すぐにでも看護職に就きたい方は准看護師を目指すのもアリ

すぐにでも看護師の仕事に就きたい方は、准看護師の資格を取得後に看護師資格にチャレンジする方法もあります。

准看護師資格は国家資格ではなく都道府県知事発行の免許ですが、仕事の内容は看護師とほとんど変わりません。准看護師が看護師と異なるのは、必ず医師や看護師の指示を受けて業務を遂行しなければならない点です。看護師は自らの判断で看護業務を行い、准看護師への指示を行うことも可能です。

准看護師になるには?

准看護師は准看護師養成所で2年の課程を修了すれば受験資格が得られます。看護師よりも資格を取る期間が短いため、1年早く看護の現場で働くことが可能です。

准看護師養成所には、朝から夕方まで授業を行う全日制と平日の午後や夜間に授業を行う半日制の学校があります。仕事を持っている方や主婦の方など、自分の生活スタイルに合わせた選択が可能です。

准看護師の資格取得後は、キャリアアップのために看護師の国家資格取得を目指す方も多くいます。准看護師から看護師になるには、看護師の養成所で2年間学び、国家試験に合格することが必要です。

中学校卒業後に准看護師になった場合は、3年以上の実務経験が必要になります。その後、看護師養成所で2年、定時制の場合は3年の課程を修了することで国家試験の受験資格が得られます。

医療機関で准看護師として働きながら看護師国家資格取得を目指す場合は、定時制の看護師養成所へ3年通う方法や通信制の看護師養成所へ通う方法もあります。通信制の養成所の場合は、7年以上の実務経験が必要です。

働きながらの勉強はハードなものになりますが、仕事を続けながら看護師の資格が得られます。

(出典:公益社団法人日本看護協会「看護職を目指す皆さまへ」)

看護師になるにはどのくらいの費用がかかる?

看護師になるには大学か看護師養成所に通わなければなりませんが、かかる費用は通う学校によって異なります。以下では、看護師になるためにかかる費用と利用可能な奨学金制度について解説します。

私立と公立で金額差が大きい

学費は公立か私立かによって大きく異なります。また、通う学校によっても異なるので、以下は1つの目安としてご確認ください。

◆4年制大学

公立:250万円ほど

私立:500万円以上

◆看護師養成所

公立:100万円ほど

私立:250万円ほど

大学と看護師養成所の学費は、公立と私立で倍近くの差があり、特に私立の4年制大学では、700万円以上かかる学校もあります。できるだけ安い金額で看護師を目指すのであれば、看護師養成所がよいでしょう。

奨学金制度を利用するのも1つの手

高い学費の負担を少しでも減らすなら、奨学金制度を利用するのも1つの手です。奨学金制度は日本学生支援機構や病院、地方自治体、企業などがそれぞれ設けています。

| JASSO奨学金 |

|---|

| JASSOの奨学金とは、日本学生支援機構が設けている奨学金制度です。 貸与型奨学金と給付型奨学金の2種類があります。また、貸与型奨学金には無利子と利子付の2種類があり、利子付は無利子の奨学金よりも選考基準が緩やかです。 (出典:日本学生支援機構「JASSOの奨学金とは」) |

| 病院奨学金 |

|---|

|

病院奨学金とは、各病院が独自に設けている奨学金制度のことです。病院が奨学金を負担するかわりに、学生は学校を卒業した後にその病院で一定期間働く「お礼奉公」をします。 お礼奉公の契約内容は病院によって異なりますが、下記のような約束を交わすのが一般的です。

お礼奉公の勤務年数は病院によってさまざまですが、3年間が多い傾向にあります。また、お礼奉公期間中に退職する場合の返還額は1年未満の退職は全額、2年~3年以内の退職であれば半額返還など、病院によって異なります。 ■関連記事 奨学金のお礼奉公中に転職・退職するには? |

| 看護師等修学資金貸与事業 |

|---|

| 看護師等修学資金貸与事業とは、各自治体が看護職を目指す方を対象に設けている奨学金制度です。

奨学金制度を利用する方は、奨学金を貸与する都道府県内の大学や看護師養成所を卒業後、同都道府県内の医療機関で一定期間働く必要があります。なお、指定された医療機関で5年間従事した場合、奨学金の返済は全額免除です。 |

社会人から看護師を目指す方は給付金も確認

すでに社会人として働いている方で看護師免許取得を目指している方は、給付金制度を活用できないか確認することも大切です。雇用保険の一般被保険者である場合は、国によるキャリア支援制度の「教育訓練給付金」を受けられる場合があります。看護師を目指す場合は次の制度を利用できる可能性があるので、学費の検討を行う際に確認しておきましょう。

| 専門実践教育訓練給付金 |

|---|

| 労働者の中長期的なキャリア形成をサポートするための給付金制度です。看護師や保育士、建築士など専門的・実践的な訓練を必要とする職業を目指す方を対象としており、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が最大3年間支給されます。給付金の支給は、申請に基づいて6か月ごとに行われることに留意しましょう。

さらに、目標とする資格を取得し、受講を修了した翌日から1年以内に雇用された場合は、教育訓練経費の20%に相当する金額を追加受給できます。この場合、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)の給付金を受け取れる可能性があります。 |

| 教育訓練支援給付金 |

|---|

|

専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、次のような要件を満たす離職者が対象となる給付金制度です。 【教育訓練支援給付金の受給要件】

支給額の日額は、離職直前の半年間に支払われた賃金をもとに算出された「基本手当(失業給付)」の日額の80%となります。専門実践教育訓練の修了まで受給可能ですが、失業給付を受けている間は教育訓練支援給付金が支給されない点に注意しましょう。 |

(出典:政府広報オンライン「教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します」)

看護師の給与・年収はどの程度?

看護師を目指すことを検討している方のなかには、看護師の給与や年収がどの程度であるか気になる方も多いでしょう。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、2023年度の看護師の平均年収は約508万円とされています。また、マイナビが行った統計調査でも、500万~550万円の年収帯が最も割合が高くなっています。勤務先の病院・クリニックの規模や業態、労働者の就業形態にもよりますが、500万~550万円前後を看護師の年収の目安と考えるとよいでしょう。

(出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)

(出典:マイナビ「看護師白書 2022年度版 看護師の労働実態と就業・転職志向」)

看護師の給与の内訳

看護師の給与は「基本給」「賞与」といった他業界の職種でも見られる項目のほか、「夜勤手当」や「時間外手当(残業代)」などさまざまな手当が含まれていることが一般的です。支給される手当や対象者は勤務先によって異なりますが、主に次のような種類の手当があることを押さえておきましょう。

【看護師が給与として受給できる代表的な手当】

| 夜勤手当 | 夜勤を行った回数に応じて支給される手当 |

|---|---|

| 時間外手当 | 規定の労働時間を超えて勤務した場合に支給される手当 |

| 資格手当 | 「専門看護師」や「認定看護師」など、勤務先が定める特定の資格を取得している方に対して支給される手当 |

| 役職手当 | 「看護主任」「看護師長」などの役職に就いた方に支給される手当 |

これらのほかにも、勤務先や勤務形態、業務内容などによって「オンコール手当」「危険手当」「特殊業務手当」などが支給される場合があります。看護師の場合、ほかの職業と比較してこれらの各種手当の支給額が多い傾向があるため、基本給や賞与と併せて確認しておくとよいでしょう。

看護師の給与は今後どうなる?

看護師は人気が高くやりがいも多い職業である一方、需要が高く人手不足に陥りやすい職種でもあります。一方で、医療機関の収入は公的医療保険から支払われる「診療報酬」に影響を受ける部分が大きく、医師や看護師をはじめとする職員の賃上げが難しいという現実がありました。

しかし、近年の診療報酬改定では、看護師など医療専門職の処遇改善に向けた対策が進められています。厚生労働省が2024年度に行った診療報酬改定においては、職員の賃上げの原資として「ベースアップ評価料」が新設されました。これにより、政府は2024年度に2.5%、2025年度には2.0%のベースアップを達成することを目標としています。

以上のことから、看護師の給与は今後さらによくなることが期待できます。ただし、「ベースアップ評価料を算定するかどうか」「どの職種を対象とするか」など、賃上げの方針は勤務先によって異なる点に注意してください。

(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【賃上げ・基本料等の引き上げ】」)

(出典:首相官邸「物価高を上回る所得増へ」)

看護師に向いている人の5つの特徴

看護師に必要なのは知識や技術だけではありません。患者さんやその家族と深く関わるため、コミュニケーション能力や共感力が大切です。また、ハードな仕事をするには体力も必要不可欠といえます。

以下では、看護師に向いている人の5つの特徴を詳しく解説します。

コミュニケーション能力が高い

看護師は医師や同僚の看護師、薬剤師、その他医療スタッフなど、数多くの人と関わる仕事のためコミュニケーション能力が高い方が向いています。さまざまな医療スタッフと情報共有をして患者さんのケアにあたるので、コミュニケーションが取れていないと医療ミスにつながる可能性もあります。

また、不安を抱えている患者さんやその家族の悩みを聞き、支えになるのも看護師の重要な仕事です。そのため、コミュニケーションを円滑に取れて、誰とでも打ち解けられる方が看護師に向いているといえるでしょう。

共感力がある

患者さんの気持ちに寄り添って、共感できる方が看護師に向いているといえます。病気や怪我の治療をしている患者さんは、何かしらの不安を抱えているもの。看護師がつらい気持ちや不安を理解して、話を聞くだけでも、患者さんの不安は和らぐでしょう。

また、気持ちを理解してくれる看護師がいることが、患者さんの心の拠り所になることも。そのため、患者さんの気持ちを理解し、思いやれる人が看護師に向いています。

体力に自信がある

看護師の仕事は夜勤があって不規則なだけでなく、力仕事が多いので想像以上にハードです。そのため、体力に自信がある方が向いています。たとえば、病棟勤務では入浴介助や体位交換、清拭といった患者さんの身の回りの看護を日常的に行っており、ときには体重の重い患者さんのお世話をすることも。また、外来の看護師は、ほぼ一日中立ちっぱなしで業務を行います。

仕事内容や忙しさは働く医療機関や診療科によっても異なりますが、体力があるに越したことはないでしょう。

精神的にタフである

一生懸命治療を施して看護にあたっても、亡くなる患者さんはいます。そのため、大きなショックを受けることや自身の力不足を痛感し落ち込むこともあるでしょう。どれだけつらいことがあっても、看護師はつらい気持ちを引きずったままではいられません。感情的になって冷静さを欠くと、ミスにつながる可能性があるためです。

そのため、精神的にタフである方が看護師に向いているでしょう。

向上心がある

医学や看護学は日々進歩しているため、看護師になっても勉強は欠かせません。つねに新しい情報をキャッチして実践できるよう、勉強会や研修会に参加して学ぶ姿勢が大切です。

なかには、スキルアップのために認定看護師や専門看護師、助産師などの資格を取得する方も。最善の看護が行えるよう、向上心を持って学ぶ姿勢を持つ方が看護師に向いています。

看護師の仕事内容や活躍できる場所

ここでは、看護師の仕事内容や活躍できる場所について紹介します。将来、自身が就職先・転職先を選ぶ際の参考にしてください。

仕事内容

看護師の仕事内容は働く場所によって多少異なりますが、主に患者さんの健康チェックや身の回りのお世話をします。以下は、病棟で働く看護師の仕事内容の一例です。

- バイタルチェック

- 食事・入浴・排泄の介助

- 注射・採血

- 点滴・投薬

- ガーゼ交換

- 検査の説明

- ナースコールの対応

- 患者さんの家族への対応

- 入院患者さんの移送

- ベッドメイキング

- カンファレンス

- カルテの入力

病棟に勤務する看護師は患者さんの身の回りのお世話を中心に、点滴やガーゼ交換などの医療行為、患者さんの家族への対応など、さまざまな業務を行います。看護師は医療従事者のなかでも患者さんにとって身近な存在です。看護師は、患者さんおよび患者さんの家族の支えになる重要な役割を担っています。

活躍できる場所

看護師が活躍する職場は、多岐にわたります。以下は、看護師の活躍が期待される職場の一例です。

- 病院

- クリニック

- 美容クリニック

- 助産院

- 訪問看護ステーション

- 特別養護老人ホーム

- 有料老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 保育園・幼稚園

- 保健所

- 健診センター

- 企業

勤務する職場によって、仕事内容や患者さんの層、勤務スタイルなどが異なります。そのため、自分がどのような仕事や働き方をしたいのかを明確にしたうえで、勤務先を選びましょう。

■関連記事

看護師の仕事内容とは? 具体的な担当業務や夜勤・必要スキルを解説

看護師の将来性

看護師の需要は年々増加傾向にあり、下記のような理由からも、将来性は十分に高い職業であると考えられます。

【看護師が将来性のある職業と考えられる理由】

- 高齢化が進行しているため

近年では少子高齢化が加速しており、厚生労働省によると2040年に向けて労働を担う世代が急減するとともに、高齢者の割合が大きくなることが予想されています。訪問看護・在宅看護や、高齢者の健康維持に向けたケアなどの需要が多くなるとともに、看護師のニーズも高まっていくと考えられるでしょう。 - AIにはできない仕事であるため

近年ではAIやロボットの導入が各分野で進んでいますが、看護においては患者さんと丁寧にコミュニケーションを取り、患者さんに寄り添うことが重要なポイントとなります。看護分野でもAIやロボットなどの技術を活用する場面は出てくる可能性はありますが、人間の看護師にしかできない看護ケアの業務は必要とされ続けるでしょう。

このように、看護師の仕事は将来性があり、目指す価値が高い職業であるといえます。看護師求人は今後も大きく減少しないと考えられるため、就職に困ることも少ないでしょう。

ただし、准看護師資格や看護師資格を持っているだけで将来性が担保されるわけではありません。看護師として働きながら認定看護師や専門看護師、助産師、保健師といった専門性の高い上位資格の取得を目指すなど、自身の勉強・スキルアップも忘れないようにしましょう。

(出典:厚生労働省「看護師等(看護職員)の確保を巡る状況」)

看護師を目指す方からのよくあるQ&A

ここでは、看護師を目指す方が抱える疑問をQ&A形式で紹介します。看護師を目指すうえで、不安なことや疑問がある方はぜひ参考にしてください。

看護師になるには何年かかる?

最終学歴が高卒以上の方が看護師になるには、最低でも約3年かかります。最短で看護師を目指すのであれば、3年制の短期大学か3年制の看護師養成所に通いましょう。なお、中学生の場合は、5年一貫看護師養成課程校に通うのが看護師になる最短コースです。

看護師になるにはどのくらいの偏差値が必要?

入学する学校によって、偏差値は40前後から70前後とさまざまです。

必要な偏差値は異なりますが、偏差値が低いからといって看護師になれないわけではありません。実際、看護師国家試験の新卒者だけの合格率を見ると95%前後と高い傾向にあります。偏差値やどの学校に入るかというより、しっかりと看護師になるための勉強をすることが重要です。

男性が看護師になるには?

男性の場合も、看護師になる方法は変わりません。高卒以上の場合は4年制大学・3年制の短期大学・3年制の看護師養成所、中学生の場合は5年一貫看護師養成課程校で勉強をして、看護師国家試験に合格することで看護師になれます。

男性看護師は年々増加傾向にあります。看護師は力仕事も多いため、今後さらに男性看護師の需要は増えていくでしょう。

■関連記事

男性看護師の割合は? 給料はいくら貰える? 男性が看護師になるメリットも紹介

まとめ

看護師の人手不足に悩む医療機関は少なくありません。そのため、看護師になって就職先に困ることはないでしょう。

なお、2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、2030年には日本の人口の約3分の1が高齢者になると予測されています。病院やクリニックだけでなく介護施設や訪問看護サービス、地域包括ケア事業施設などでも看護師の需要は増加するでしょう。

マイナビ看護師では、専任のキャリアアドバイザーがお悩みやご要望を丁寧にヒアリングし、求職者様に合った働き方ができる求人をご案内しています。キャリアに関するご相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※当記事は2024年8月時点の情報をもとに作成しています

-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!

-

転職先で給与アップしたい方へ★

年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!

-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!

-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎

-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!

-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!