『エキスパートナース』2016年11月号<最新エビデンスに基づく今はこうする! 患者の睡眠ケアQ&A>より抜粋。知ると役立つ! 「睡眠ケアの“今はこうする”」「看護にとっての睡眠ケアの重要性」「Q1なぜ睡眠障害は問題となる?」を紹介いたします。

宮本雅之 獨協医科大学看護学部 看護医科学(病態治療) 教授

鈴木純恵 獨協医科大学看護学部長、同成人看護学(慢性) 教授

知ると役立つ! 睡眠ケアの“今はこうする”(宮本雅之)

不眠は、一般病棟でナースが患者から聞くことの多い訴えの1つです。不眠は心身の不調をもたらし、病状の回復を遅らせるばかりではなく、せん妄の誘因、日中の活動や生活の質にも悪影響を与えることからも、入院患者の睡眠ケアは重要です。

患者が不眠を訴えたときに、睡眠薬の内服ですべてを解決できるのでしょうか?

不眠には、さまざまなタイプ(例:「寝つきが悪い」「途中で目覚める」「熟睡できない」)と原因(例:「環境の変化」「不安・緊張・うつなど心理・精神的要因」「治療中の疾患の病態と合併症によるもの」「薬物の影響」)があります 。そのため、睡眠ケアにおいてはそれぞれの事例に対し、適切なアセスメントと対応が必要になります。

睡眠ケアの常識とされてきたことの“見直し”も、現場で日々患者に接するナースには欠かせません。本特集では、一般病棟に入院する患者への対応として知っておきたい睡眠ケアについて、最新の情報をもとに解説します。

看護にとっての睡眠ケアの重要性(鈴木純恵)

近年、“良眠”や“快眠”に関連するグッズとしてマットレス、寝具、寝衣のほか、アロマやサプリメントなどの商品が市場をにぎわせています。これは睡眠効果の解明が進んできたことと、ストレスの多い今日の社会生活とがあいまって、睡眠の質に対する人々の関心が高まってきたためといわれています。

一般の人にとって睡眠がこれほど大切になってきたことを考えると、心身になんらかの問題を抱える患者にとっては、なおさらのことだと思います。

では、「看護にとっての睡眠ケアの重要性」とはなんでしょうか。

入院患者の不眠の原因はさまざまです。「環境の変化」「家庭・職場への影響」「病気の予後や手術・治療の回復状況への不安」のほか、「痛みやだるさ」「気分不快」などのさまざまなつらい症状、さらには、うつなど不眠を症状にもつ病気にいたるまで、じつに多彩です。

不眠はささいな日常の心配事のようにごく単純な原因によることもあれば、氷山の一角のごとく、その根底をなす原因が多様・複雑・深刻であることもあります。このように「不眠は心身問題のバロメータ」であり、看護師はいち早く患者の不眠を重要なサインとして捉え、原因を解明し、改善・解決に導くことが重要と考えます。

今後の公開&公開予定コンテンツ 【CONTENTS】?

Q1 睡眠障害のリスク 「なぜ、睡眠障害は問題となる?」 宮本雅之

Q2 睡眠障害のアセスメント 「患者が「眠れない」と訴えるときは、何から確認する?」 金子昌子

Q3 ケアの進め方 「“昼寝て夜起きる”ような患者、改善を試みるべき?」 丸井明美

Q4 環境整備 「入眠しやすくする環境づくりは何を心がけるとよい?」 板倉朋世、飯島満枝河野かおり

Q5 身体的予防策? 「夜間頻尿に対応するためにできる工夫は?」 石川由美子

Q6 身体的予防策? 「転倒を避けるために、睡眠薬はどのように使用するとよい?」 佐藤 忍

Q7 身体的予防策? 「“治療薬を原因とする不眠”を防ぐためには、どう投与するとよい?」 内田幸介

コラム 「入眠時にある“こんな要望”、どのように対応する?」 河野かおり

Q1 :睡眠障害のリスク「なぜ、睡眠障害は問題となる?」

A :心身への明らかなダメージが報告されているためです。 また睡眠は短すぎることだけでなく、長すぎることも推奨されていません。(宮本雅之)

◆睡眠は、“必要性のある生理的かつ一時的な意識低下現象”

睡眠は人生の約1/3を占める生理的な現象です。ヒトや動物の内的な必要性から生じる意識の一時的な低下現象、すなわち可逆的なものであり、覚醒可能なものです。

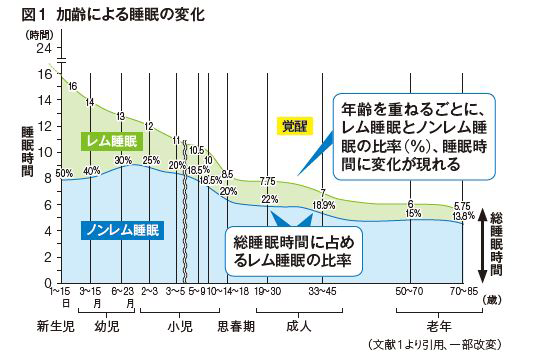

睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠の2つの事象からなり、加齢とともにこれらの出現比率や1日の総睡眠時間に変化がみられます(図1/引用文献1)。

また、「心身の疲労の回復」「生体リズムの調節」「ホルモン分泌(例:成長ホルモン)」「タンパク同化」「免疫機能の増強」「記憶や感情の整理」などに重要な役割をはたします。

◆睡眠障害(睡眠不足/不眠)が心身に与える影響と疾病発症リスク

1)睡眠不足

睡眠不足になると、通常の睡眠をとる例に比べ、自律神経系のなかでも交感神経活動の亢進により、血圧や心拍数の上昇の原因となります。

また、神経ペプチドの分泌動態にも変化がみられ、食欲を増進する作用のあるグレリンの分泌が増加する一方で、食欲を抑制する作用のあるレプチンの分泌が低下するため、空腹感の増強による食物の過剰摂取、そして肥満の原因になります。

さらに、インスリン分泌には直接影響はないものの、インスリン感受性の低下により、耐糖能の低下、食後高血糖をきたしやすくなります。以上により、高血圧、糖尿病、脂質異常、肥満のような生活習慣病を発症するリスクを高めます。

このほかにも睡眠不足は、免疫機能の低下や高次脳機能の観点からは認知機能や遂行機能の低下を、小児では成長・学習・情動・行動の面で障害がみられます。

2)不眠

10か国にわたる国際的な大規模調査で、何らかの夜間不眠のある例が、平均24.0%、日本では20.9%と5人に1人の割合でみられました(引用文献2)。性差では男性よりも女性に多い傾向にあり、加齢とともに不眠の有病率は高くなり、特に入眠障害よりも中途覚醒や熟眠障害の増加がみられます。

不眠は睡眠不足と同様に、「糖尿病」「高血圧」「うつ病(慢性化した不眠では)」の発症リスクを高めます。また不眠自体がいわゆる生活習慣病をはじめとする慢性疾患の発症のみならず、転倒のリスクを高めることや(引用文献3)、慢性疼痛の患者では疼痛閾値の低下をもたらすことが報告されています(引用文献4)。

◆近年注目を集めている「睡眠時間と疾病発症リスクの関連」

近年、睡眠時間と死亡率や疾病発症リスクとの関連が注目されています。1日約7時間睡眠をとる例を基準にすると、これよりも睡眠時間が短い例と長い例の両者において死亡率が増加することが報告されており(引用文献5)、肥満(引用文献6)、糖尿病(引用文献7)、高血圧(引用文献8)などの発症リスクも同様なU字型関係が報告されています。

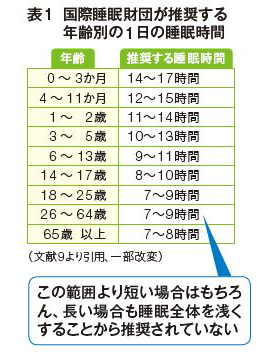

不眠があると、眠ろうと努力するため臥床時間が長くなる傾向にあります。長時間の睡眠はかえって睡眠を全体的に浅くし、中途覚醒を増加させることから、質の高い睡眠がとれなくなります。1日の睡眠時間の長さには個人差があり、それぞれに適切な睡眠時間を設定するべきです。National SleepFoundation(国際睡眠財団)から2015年に、年代別に推奨される1日の睡眠時間が発表されました。成人においてはおおむね7~9時間とする一方で、6時間未満の短い睡眠と10時間以上の長い睡眠は推奨していません(表1/引用文献9))。

[引用文献]

1.Rof fwarg HP,et al .:Ontogenet ic development of the human sleepdream cycle.S cience 1966;152:604-619.

2.Soldatos CR,Allaert FA,Ohta T,et al.:How do individuals sleep around the wor ld? Resul ts f rom a single-day sur vey in ten count r ies.Sleep Med 2005;6(1):5-13.

3.Avidan AY,Fr ies BE,James ML,et al.:Insomnia and hypnot ic use, recorded in the minimum data set,as predictors of falls and hip fractures in Michigan nursing homes.J Am Geriatr Soc 2005;53(6):955-962.

4.Lautenbacher S,Kundermann B,Krieg JC:Sleep deprivation and pain perception.Sleep Med Rev 2006;10(5):357-369.

5.Kripke DF,Garfinkel L,Wingard DL ,et al.:Mortality associated with sleep duration and insomnia.Arch Gen Psychiatry 2002;59(2):131-136.

6.Taheri S,Lin L,Austin D,et al.:Short sleep duration is associated with reduced leptin,elevated ghrelin,and increased body mass index.PLoS Med 2004;1(3):e62.

7.Yaggi HK,Araujo AB,McKinlay JB:Sleep duration as a risk factor for the development of type2 diabetes.Diabetes Car e 2006;29(3):657-661.

8.Got t l ieb DJ,Redl ine S,Nieto FJ,et al.:Associat ion of usual sleep duration with hypertension:Sleep Heart Health Study.Sleep 2006;29 (8):1009-1014.

9.Hirshkowitz M,et al.:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendat ions:methodology and resul ts summary.Sleep Heal th 2015;1:40-43.

[参考文献]

1.清水徹男:睡眠障害の心身への影響.日本臨床 2013;71(5):51-56.

2.内山真:不眠症診療&マネジメントマニュアル.メディカ出版,大阪,2013:107-133.

3.三島和夫編:睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン.じほう,東京,2014:13-15.

本記事は株式会社照林社の提供により掲載しています。/著作権所有(C)2016照林社

[出典]エキスパートナース2016年11月号 P.80~「最新エビデンスに基づく 今はこうする! 患者の睡眠ケアQ&A」

■関連記事

不眠患者の看護計画~睡眠障害のアセスメントの方法~<睡眠ケアの最新エビデンス>

昼夜逆転患者の看護計画~睡眠アセスメントの方法~<睡眠ケアの最新エビデンス>

患者の睡眠ケア Q4環境整備【入眠しやすい環境づくりとは?】

患者の睡眠ケア Q5 身体的予防策①【夜間頻尿に対応するためにできる工夫は?】

患者の睡眠ケア Q6 身体的予防策②【転倒を避けるために、睡眠薬はどのように使用するとよい?】

患者の睡眠ケア Q7身体的予防策③ 【“治療薬を原因とする不眠”を防ぐためには、どう投与するとよい?】