2020年10月14日(水)~16日(金)の3日間にわたり、幕張メッセにて「第3回医療と介護の総合展(東京)」(主催:リード エグジビジョン ジャパン株式会社)が開催されました。医療・介護分野のB to B商談展としては、日本有数の規模だけあって、会場では数多くのセミナーも実施。コロナ禍の状況にあっても多数の参加者でにぎわいました。

ここでは、15日(木)のセッション「地域包括ケア時代に求められる在宅医療とは?」から、小畑正孝先生、中村哲生氏によるセミナーの模様をレポートします。

セミナー(4) 新時代の医療の価値と地域包括ケアのもたらす未来

医療法人社団ときわ理事長

小畑正孝(おばた・まさたか)さん

昭和57年生まれ、秋田県出身。東京大学医学部医学科卒業。国際医療福祉大学三田病院で臨床研修後、東京大学公衆衛生大学院でMPHを取得。在宅支援診療所院長、在宅医療支援病院副院長などを歴任後、2016年9月に赤羽在宅クリニックを開業。2017年10月には医療法人社団ときわを立ち上げ、理事長に就任。現在、東京から埼玉にかけて訪問診療を専門とする診療所を展開する。

小畑先生が理事長を務める医療法人社団ときわは、「人に寄り添い、未来に挑む。」というビジョンを掲げ、4件の診療所を拠点に、16人の常勤医で累計3400人の患者さんを診てきた実績があります(2020年10月時点)。しかし、2020年は「未来に挑む」を体現するうえで、新たなハードルが立ちはだかった一年といえるでしょう。いうまでもなく、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が原因です。

1. 「サプライベース」から「ニーズベース」へ

「私は在宅医療をやっている者として、COVID-19の流行をはじめとする社会情勢の変化に直面する中で、『医療がどう変わっていくか』ということについて、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。今、みなさんが提供しているサービスの価値が何なのか、それは今後も求められていくものなのか——。それを考えるきっかけをつかむことが本日のテーマです」

こう口火を切った小畑先生は、まずはCOVID-19をきっかけとした業界の変化について、次のように語ります。

「外に出にくくなったことで受診者が減少したり、初診時からのオンライン診療が解禁されたりといったこともありましたが、それらは表面的な変化にすぎません。もっとも本質的な変化は、患者さんが“自身にとって本当に価値あるサービスを選ぶようになりつつあること”ではないでしょうか。つまり、COVID-19を一つの起爆剤として、サプライベースからニーズベースへと価値観が転換しているわけです」

これまでは、既存の医療サービスに患者さん側が合わせる形でしたが、これからは患者さんのニーズに応じて医療サービスが変わっていかなければならないというのが、小畑先生の思い。真にニーズがあるサービスであれば、一時的に利用が減ったとしても必ず回復していく。そうでなければ、コロナ禍をきっかけに切り捨てられる。そんな状況が、この先に待っているのかもしれません。

2. 「パソジェニック」から「サルトジェニック」へ

また、小畑先生は「パソジェニック(pathogenic)」「サルトジェニック(salutogenic)」という二つのワードを使って価値観の転換を説明します。

「パソジェニックは『病因論』と訳されます。これは、病気の症状が現れたら受診して診断・治療を受け、回復したらめでたしめでたしというもので、多くの人が持っている医療モデルの概念ともいえます。それに対して、サルトジェニックは『健康生成論』と呼ばれ、そもそも『健康な状態』という基準点を設定せず、元がどんな状態でも、それより良くなればOKという概念。こちらは慢性疾患にマッチする考え方ですね」

小畑先生によれば、現在の医療保険制度は、基本的にパソジェニックモデルを前提として設計されたもので、設計当時は、慢性疾患よりも感染症対策が主眼となっていたのだとか。けれど、現代においてはサルトジェニック的な視点あるいは価値観も、一般的になりつつあります。

「すでに完全に回復する見込みがない場合でも、より幸せな状態をめざすのは大事なことです。生活の中で自分なりの役割や生きがいを見つけたり、仲間や家族と一緒にいる感覚を味わったりすることは、その人の健康や幸福に寄与します。こうした生き方のサポートをすることもサルトジェニックな考え方であり、在宅医療が貢献できる部分ではないでしょうか」

3. 「キュア」から「ケア」へ

「現在の医療モデルでは、患者さんの訴えがあってはじめてスポット的に介入し、治療につなげていきます。そして、回復したら医療とのつながりはなくなる。継続性がないですよね。また、予防という観点もあまりありません」

では、これからの時代に望ましい医療のあり方とは、どういうものなのでしょう? 小畑先生は「広く薄く予防的な介入をしていくこと」だと指摘します。

「治療という行為には、“患者さんにとってわかりやすい”という側面があります。薬をもらったり、手術を受けたりして、病気やけがが治る。その効果はわかりやすくて、価値を感じやすい。一方で、予防というのはとても価値がわかりにくいんです。予防的な介入で病気やけがを避けられたかどうかは、統計的なデータからしか見えてこず、多くの人は自身が予防によって助かったとは思いません。しかし、本来は病気になって治療して治るよりも、病気にならないほうがいいですよね。そのためには、未病の段階から広く薄く予防的介入をしていく必要があります」

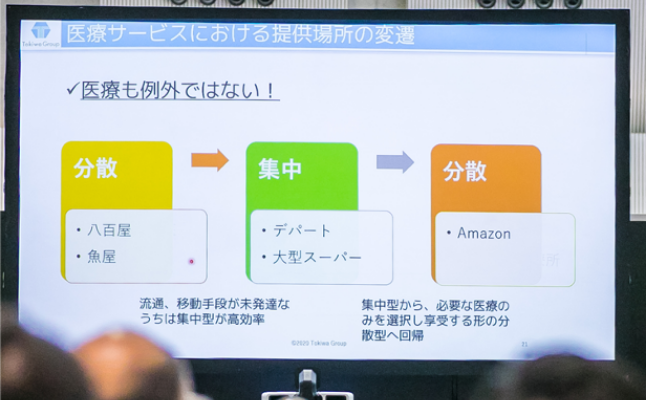

4. 「集中」から「分散」へ

小畑先生は、価値観の変化にともなってサービスの提供場所も変わっていくといいます。従来は大勢のスタッフがいて、設備も充実している大規模な病院に安心感を覚える人が多かったけれど、これからは「在宅医療でも、自分にとって必要なサービスが提供されればそれでいい」という考え方が主流になっていく。そう考えているからです。

「エコーなどの医療機器や、クラウドカルテなどのICT(情報通信技術)の開発が進んだことで、質の高い在宅医療ができるようになったことが大きいです。確かに、1カ所に人を集めて医療を提供することは、効率性を追求したシステムだといえます。しかし、技術の発展で在宅医療が不利とされてきた部分が薄れてきたことで、『在宅でサービスを受けられる』というメリットが際立つようになると思います」

5. サービスの価値を再定義し、突き詰めよう

本セミナーのまとめとして、小畑先生は次のような言葉を投げかけました。医療に携わる人それぞれが、“自分ゴト”としてとらえておきたいメッセージです。

「『地域包括ケアの対象は介護が必要な高齢者だけ』と考えている人もいるようですが、本来はすべての人が対象になるはずですよね。地域で生活するために医療を必要とする人も、もっと軽いヘルスケアを必要とする人も、全員が対象になるということを忘れてはいけません。また、高度な医療を利用できることよりも、利用しなくて済むことのほうが、より価値が高いということも、再認識するべきです。これらは当たり前のようでいて、意外に忘れられていること。今後は、その当たり前のことを前提にしながら、みなさんが提供するサービスの価値は何なのかをしっかりと定義し、突き詰めていくことが大切だと思います」

セミナー(5) 地域包括ケア時代に求められる在宅医療の姿

医療法人社団永生会クリニックグリーングラス事務長

中村哲生(なかむら・てつお)さん

1993年に在宅医療の世界に足を踏み入れて以来、27年間にわたって経営に携わる。2017年3月より現職。同年5月に『コップの中の医療村―院内政治と人間心理』(日本医療企画)を出版。これまで在宅医療に係る顧問先は70か所ほどあり、年間100本以上の講演活動も行っている。

医療法人社団永生会(東京都八王子市)は、3つの病院を中核として、クリニック、介護老人保健施設、認知症グループホーム、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を運営。疾病予防・医療・介護・福祉の切れ目ないトータル的なヘルスケアを提供しています。本セミナーでは、同グループのクリニックグリーングラスで事務長を務める中村氏が登壇し、在宅医療のあり方について語りました。

持続可能な在宅医療を形作ることが必要

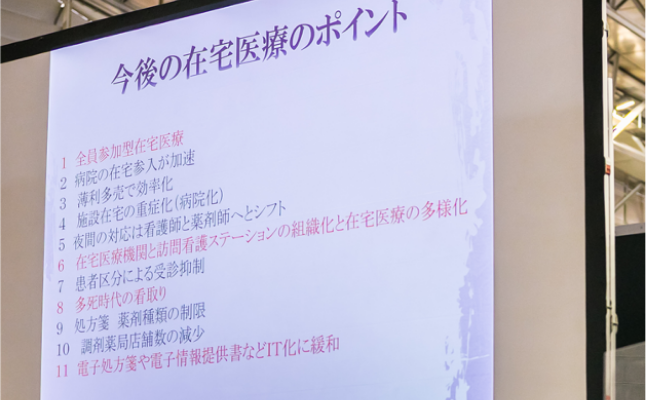

「これから日本の総人口は減っていきますが、65歳以上の高齢者人口だけは2040年まで増え続けます。少子化が長らく続いているだけに、これからの高齢者医療をどう支えていくかは大きな課題です。そうした中、厚生労働省は『全員参加型在宅医療』の旗を振りはじめており、多くの病院が在宅医療に参入することをめざしています」

厚生労働省によれば、現在、在宅医療を必要としている人は、全国で約100万人いるとされています。しかし、それを支えられるリソースは、いまのところ確保できていないのが実情。看取りや夜間対応のニーズも増え続ける中、既存の現場が無理に無理を重ねて支えるかたちになれば、やがては崩壊してしまうでしょう。それだけに、持続可能な在宅医療のあり方を模索し、形作っていく必要があります。

「在宅医療を必要としている100万人に対して、在宅療養支援診療所がどのくらいあるかというと……。全国に1万4500件程度。まだまだ高齢者は増え続けるのに、どう考えても足りないじゃないですか。一方で、医療機関は全国に約11万件あります。ここが少しずつでも在宅医療の患者さんを診てくれたら、かなりの部分を賄えるという計算があり、厚生労働省は診療報酬などを使って誘導を進めているわけです」

互いに顔の見える関係性を築くこと”が重要

スタッフ確保の観点では、在宅医療に携わる医師のみならず、看護師も不足している状況にあるといいます。病院との人材争奪戦に勝つためには、魅力ある職場作りやキャリアプランの構築など、さまざまな手を打っていく必要があります。

「2006年に7対1の看護基準が導入されて以降、病院は経営上の要請もあって看護師集めに躍起になり、結果として在宅医療の現場から看護師が減ってしまいました。そのため、厚生労働省は7対1の入院基本料を引き下げ、『重症度、医療・看護必要度』を引き上げましたが、大きな流れを変えるまでには至っていません。そうした中で病院経営が厳しさを増しているため、まるで我慢比べのような様相を呈しています。一方で、2014年に地域包括ケア病床の制度が新設され、病院と在宅医療の垣根が少し低くなったことは明るい材料でしょう」

このようにニーズが高まり続ける医療業界ですが、個々の法人の生き残りについては安穏としていられない状況です。

「在宅医療に進出する医療機関が増えるのは、社会全体としては望ましいこと。しかし、個々の法人の経営的観点からすると、だんだんと患者さんの獲得が難しくなるかもしれません。現在の状況をみると、在宅医療で繁盛しているところは、ほぼ100%が口コミの効果によるもの。良い口コミを広げてもらう観点から考えると、地域包括ケアシステムの中で“互いに顔の見える関係性を築くこと”が、これからの重要なポイントになっていくでしょう」

取材・文:ナレッジリング(中澤仁美)

撮影:ブライトンフォト(和知 明)

-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!

-

転職先で給与アップしたい方へ★

年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!

-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!

-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎

-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!

-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!