一般的に医療機関には、ケガや病気の治療・ケアを主とした総合病院・一般病院・診療所と、リハビリテーション(機能訓練)や社会復帰・在宅復帰の支援やケアを主とした回復期リハビリテーション病棟などがあります。

また、高齢化が進む近年では、高齢者が最後まで自分らしい生活ができるよう「地域包括ケアシステム」の構築も進められています。そして、リハビリテーションや在宅復帰を主とした、地域包括ケアシステムを支える病棟が「地域包括ケア病棟」です。 今回は、地域包括ケア病棟について知識を得たい看護師の皆さんに向けて、概要や看護師の仕事内容、働くメリット・デメリットなどを分かりやすく紹介します。

地域包括ケア病棟とは

地域包括ケア病棟とは、患者さんが病状安定後、安心して帰宅し、かつ自分らしい生活を行うために入院する病棟のことです。

地域包括ケア病棟で入院できる日数は、原則最長60日までと定められています。およそ2か月の間に、「在宅復帰ができるまでの回復」を目的・目標としたリハビリプログラムが組み込まれます。

地域包括ケアには看護師のほか下記の専門職がメインに配置され、医師の指示にもとづいて患者さんへのリハビリ指導・生活動作支援を行います。チーム医療としての側面も強く、あらゆる専門職とともに入院患者さんの医療ケア・サポート体制を構築しています。

- 介護士(介護福祉士)

- 社会福祉士・生活相談員・セラピストなどの医療ソーシャルワーカー

- 作業療法士・理学療法士・言語聴覚士などの各リハビリ専門職員

- 栄養士・管理栄養士などのコメディカルスタッフ

地域包括ケア病棟の対象者である患者さん

地域包括ケア病棟の入院対象となる主な患者さんは、「急性期病棟での治療後、在宅や高齢者施設への復帰に不安のある患者さん」です。入院の条件ともいえるような対象疾病はなく、下記のような患者さんもすべて入院の受け入れ対象となります。

- 急性期病棟での入院・治療により病状は回復したが、経過観察が必要な患者さん

- 在宅復帰・施設復帰に向けて何らかのリハビリが必要な患者さん

- 在宅療養中、病状が悪化し一時的な入院が必要となった患者さん

- 回復期リハビリテーション病棟への転院まで待機中の患者さん

また、前述の通り地域包括ケア病棟の入院期間は原則として最長60日間です。そのため、在宅介護をしている家族の精神的・肉体的な疲労が限界に到達する前に、一時的に入院する「レスパイト入院」の希望にも対応しています。

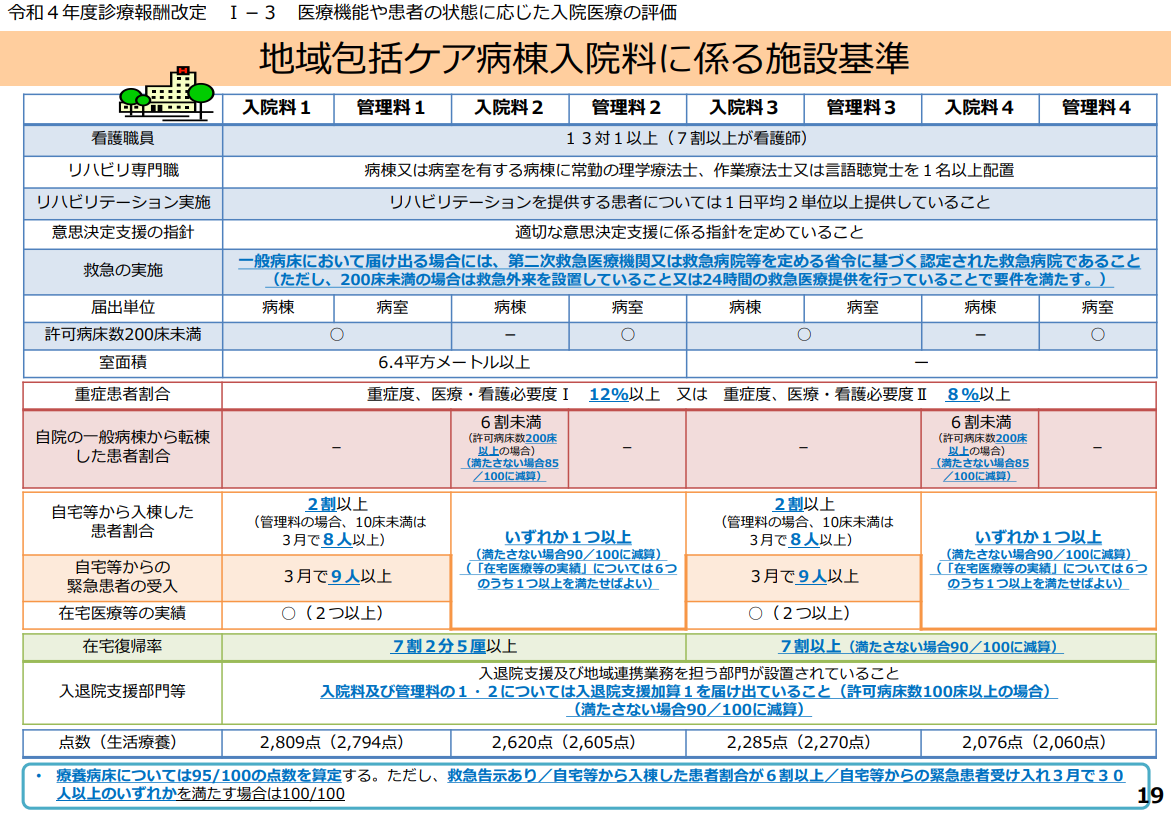

地域包括ケア病棟の施設基準

地域包括ケア病棟として認められるには、厚生労働省が定める下記の施設基準を病棟が満たしている必要があります。

【地域包括ケア病棟の施設基準】

- 特定機能病院以外の保険医療機関である

- 看護職員の配置数が13対1以上、かつ7割以上が看護師である

- 2名以上の看護職員が夜勤をしている

- 専任の在宅復帰支援担当者が1名以上配置されている

- 専従の常勤理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が1名以上配置されている

- リハビリテーションを1日平均2単位以上提供している

- 在宅復帰率7割以上

など

(出典:地域包括ケア病棟協会「地域包括ケア病棟施設基準等について」)

施設基準中の「看護職員の配置数が13対1以上」とは、患者さん13人につき看護職員1人以上がつく看護職員配置のことです。「かつ7割以上が看護師である」と定められているため、看護職員は准看護師よりも正看護師が多く所属している必要があります。

また「在宅復帰率」とは、病院から退院した患者さんのうち、退院先が自宅や介護施設などである方の割合を指す用語です。地域包括ケア病棟の施設基準では在宅復帰率7割以上が定められており、退院する患者さんの多くが自宅や介護施設に退院できていなければなりません。

域包括ケア病棟の入院料

地域包括ケア病棟の入院料は、一般的な入院病棟での入院費と計算方法がやや異なることが特徴です。基本的に1日あたりの入院料は定額で、下記のような費用が含まれます。

- 入院基本料

- リハビリテーション料

- 投薬料

- 処置料

- 画像診断料を含む検査料

なお、一部費用は別途料金が発生する点に注意してください。どのような項目が例外となるかは地域包括ケア病棟によって異なるものの、食事代・おむつ代などの保険診療対象外項目は基本的に別途料金が発生します。加えて場合によっては、麻酔料なども例外となります。

地域包括ケア病棟の入院にかかる具体的な費用は、定められている施設基準によって算定されます。令和2年度診療報酬改定によって施設基準・入院料は実績要件が見直され、2023年現在では下記の通りとなっています。

一般病棟との違い

病棟は大きく「一般病棟」「療養病棟」「回復期リハビリテーション病棟」「地域包括ケア病棟」の4種類に分けられます。各種病棟のなかで、もっともオーソドックスな病棟が一般病棟です。

一般病棟は内科・外科・整形外科など、複数の診療科からなる混合病棟を指します。病気やケガの段階を問わず、さまざまな疾患をもつ患者さんが入院する病棟です。患者さんの状態安定を目的として、患者さんの状態に合わせた治療・看護を行います。

対して地域包括ケア病棟は、一般病棟などで急性期治療を終えて安定した患者さんや、自宅療養中に状態が悪化した患者さんを受け入れる病棟です。入院した患者さんに対して医師・看護師・専門職などが治療・看護・機能訓練を提供し、退院支援や退院後の生活サポートなども行います。

(出典:厚生労働省「地域包括ケア病棟のイメージと要件」)

■関連記事

回復期リハビリテーション病棟との違い

地域包括ケア病棟と似た病棟として、回復期リハビリテーション病棟が挙げられます。地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟はいずれも急性期病棟で入院・治療後の患者さんを受け入れる病棟であることから、混同する人も多いでしょう。しかし双方には、下記のようにれっきとした違いがあります。

| 地域包括ケア病棟 | 回復期リハビリテーション病棟 | |

|---|---|---|

| 目的 |

(1)急性期病棟で入院・治療後の患者さんの在宅復帰・施設復帰 (2)急性期病棟で入院・治療後、または在宅療養中に病状が悪化した患者さんの在宅復帰 |

急性期病棟で入院・治療後の患者さんの在宅復帰 |

| 対象となる疾病 | なし | あり |

| 入院日数の上限 | 最長60日間 | 最長180日間 ※疾病によって上限が異なる |

| 患者さんに提供すること |

(1)患者さんの疾患に対する治療 (2)在宅復帰をするためのリハビリ (3)自分らしい生活ができる介護サービスの提案 |

(1)病状発症以前の状態に回復するためのリハビリ (2)早期の在宅復帰を目指すためのリハビリ |

地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟の特に大きな違いは、入院日数の上限と患者さんに提供するサポート範囲です。受け入れ患者の対象となる疾病がある回復期リハビリテーション病棟では、疾病によって入院日数の上限が定められています。たとえば、高次脳機能障害を伴う重症脳血管障害の場合は最長となる180日間ですが、脊椎の神経損傷の場合は60日間が上限です。

(出典:宇多野病院 関西脳心筋センター「回復期リハビリテーション病棟」)

また地域包括ケア病棟では、主に患者さんの在宅復帰に向けたリハビリと適切な介護サービスの提案など生活全般におけるサポートを行う一方で、回復期リハビリテーション病棟ではリハビリが主なサポート内容となっています。

地域包括ケア病棟が創設された理由

地域包括ケア病棟が創設されたのは、社会で進む高齢化に伴い、医療・介護について新たなニーズが生まれたためです。

以下では、地域包括ケア病棟が創設された理由を3つ挙げて解説します。

2025年問題への対策が必要になった

2025年問題とは、団塊の世代が後期高齢者になる2025年以降に起こり得るさまざまな問題のことです。医療業界においては、高齢者増加による医療ニーズの拡大と労働力不足を原因とする、「医療・介護人材の不足」が大きな問題と指摘されています。

医療・介護人材が不足すると、今までのように安定した医療や介護の提供ができなくなります。地域医療提供体制は維持が困難となり、介護の担い手も見つかりにくくなるでしょう。

社会の高齢化が進む状況への対策として、地域包括ケア病棟は創設されました。患者さんの疾患が軽度のうちに治療・看護を提供することで、重症で入院した場合よりも医療人材にかかる労力を軽減できます。

2025年問題については、下記のページで詳しく解説しています。

2025年問題とは? 医療業界や企業に与える影響や対策を解説

在宅での医療や介護のニーズが強い

厚生労働省が2017年に公表したデータによると、最期を迎えたい場所として「自宅」を選ぶ方が多い傾向にあります。

(出典:厚生労働省「「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」における最近の動向」)

継続的な治療や介護が必要になった場合に、長期にわたる入院や入所型介護施設の利用ではなく、在宅での医療や介護を利用したいという方は多いでしょう。在宅での看取りや介護のニーズに応えるには、地域全体で医療・介護・福祉のサービスが連携し、高齢者の生活を支えられる体制の整備が欠かせません。

地域包括ケア病棟は、在宅での医療や介護のニーズに応えることを目的の1つとして創設されました。患者さんは基本的に在宅で療養し、必要に応じて入院できる医療体制を地域包括ケア病棟は提供します。

医療と介護の包括的な提供が求められている

社会の高齢化による2025年問題と、在宅での医療や介護の高いニーズにより、医療機関には医療と介護の包括的な提供が求められています。政府も高齢化社会の進行への対策を行っており、取り組みの1つとして「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。

地域包括ケアシステムとは、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域や自宅で生活し続けられるよう、必要なサービスを途切れずに提供できる体制のことです。地域包括ケアシステムが提供するサービスは、主に「医療」「介護」「生活支援・介護予防」の3つが挙げられます。

地域包括ケア病棟は、3つのサービスの中で「医療」の分野を担うために創設された制度です。入院患者さんの重症度に応じた医療処置を提供することはもちろん、在宅復帰の支援や、介護施設・生活支援団体との連携も求められます。

地域包括ケアシステムについて詳しく知りたい方は、下記のページを参考にしてください。

地域包括ケアシステムとは|看護師の役割から今後の課題まで解説

地域包括ケア病棟で働く看護師の仕事内容

地域包括ケア病棟は、急性期病棟や回復期リハビリテーション病棟、介護施設とは異なった特徴があります。そのため、看護師に求められる仕事内容や役割も異なる点に留意しておきましょう。

地域包括ケア病棟で働く看護師の主な仕事内容は、下記の通りです。

- 入院の受け入れ

- 退院の支援

- 家族の支援

- 患者・家族・各種専門職間の調整

ここからは、それぞれの仕事内容について詳しく紹介します。

入院の受け入れ

地域包括ケア病棟において看護師は、下記のような患者さんの入院受け入れをサポートします。

- 急性期病棟での治療が終了したものの、退院後の在宅での生活に不安のある患者さん

- 在宅または施設での療養中、症状が悪化し緊急入院となった患者さん

- レスパイト入院を希望する患者さん

受け入れが特に多い患者さんは、急性期治療が終了した直後の患者さんです。急性期病棟での入院・治療が終了し、たとえ退院できる状態となっても、退院後の生活が不安な患者さんは少なくありません。患者さんが安心して在宅復帰ができるよう、看護師は手厚い支援を行います。

また、近年ではレスパイト入院を希望する患者さんも増加しました。高齢化が進む近年、在宅療養中の方を介護する家族が「介護疲れ」に陥り、十分な介護ができなくなるケースもあります。レスパイト入院とは、介護疲れによる次なる問題が起きないよう在宅療養中の方を一時的に入院させることです。

退院の支援

急性期治療が終了し、退院に向けての話が出てくるようになる段階において、多くの患者さんは「在宅での療養生活」のイメージができていません。在宅療養中はどのように過ごすべきか、またどのようなサービスを利用するかが定まっていない患者さんも多くいます。

地域包括ケア病棟で働く看護師は、退院が決まったこのような患者さんに向けて、退院後の生活をイメージしたうえで安心して退院できるよう、あらゆる支援を行うことも重要な仕事です。

たとえば、急性期病棟での入院が長く退院後の生活のイメージができないという患者さんに対しては外泊を提案する、経管栄養など日常生活におけるケアが必要な患者さんに対しては専用のマニュアルを作成するなど、一人ひとりに適したサポートを行うことも大切といえるでしょう。

家族の支援

退院後の生活において、不安を抱えているのは患者さんだけではありません。退院後の患者さんを支える家族もまた、「在宅療養中、自分は適切な介護を行えるのか」など何らかの不安を抱えていることがほとんどです。

患者さんが安心して自宅で過ごすには、家族の協力が欠かせません。地域包括ケア病棟で働く看護師は、患者さん・家族がともに安心して過ごすために、家族に向けた支援も行います。

また、患者さんの退院後、家族がメインで在宅療養を行うケースでは、介護疲れを防止できるよう、レスパイト入院やその他の介護サービス利用を提案することも大切な仕事です。

患者・家族・各種専門職間の調整

地域包括ケア病棟に入院する患者さんが、よりよい状態で退院でき、かつ安心して在宅・施設での療養生活を送るためには、医師・看護師・リハビリ職・セラピストなどあらゆる専門職からの支援が必要です。

地域包括ケア病棟で働く看護師は、上記のようなさまざまな専門職の間に立ち、患者さんやその家族の情報を共有することも重要な仕事です。いわゆる、各種専門職間の連携・調整役といえるでしょう。

また、病棟内のスタッフだけでなく、退院後に患者さんに携わる訪問看護師やケアマネジャーとも連携をとることも大切です。

地域包括ケア病棟で働く看護師の1日・業務スケジュール

地域包括ケア病棟で働く看護師の、標準的な1日の業務スケジュール(出勤から退勤まで)は、下記の通りです。

【看護師の1日の業務スケジュール】

| 時刻 | スケジュール内容 |

|---|---|

| 8:00~8:30 | 出勤・申し送り 出勤したら、まずは夜勤スタッフやリーダーから患者さんの情報について申し送りを受けます。その後、カルテのチェックや担当する患者さんの情報収集、さらに医師からの指示を確認します。 |

| 8:30~9:00 | カンファレンス インシデントの振り返りや、担当する患者さんに合わせた医療ケア内容をリハビリスタッフとともに検討します。 |

| 9:00~12:00 | 環境整備・看護ケア 患者さんへの挨拶や、部屋周りの整理整頓のほか、患者さんのバイタルサイン測定・健康管理を行います。担当する患者さんによって行う看護ケア内容は多岐にわたります。 |

| 12:00~13:00 | 昼休憩 |

| 13:00~13:30 | カンファレンス 各種専門職とのカンファレンスを行い、カンファレンス内容を看護計画に追加します。 |

| 13:30~16:00 | 環境整備・看護ケア |

| 16:00~17:00 | カルテ入力・夜勤スタッフへの申し送り 患者さんの記録をカルテに入力し、チーム全員で夜勤スタッフに対して患者さんの情報について申し送りを行います。 |

| 17:00 | 退勤 |

上記はあくまで一例であり、具体的な1日の流れは勤務先によって細かに異なることを覚えておきましょう。

地域包括ケア病棟に入院する患者さんの1日・スケジュール

地域包括ケア病棟に入院する患者さんの標準的な1日の過ごし方・スケジュールは、下記の通りです。

【入院中の1日のスケジュール】

| 時刻 | スケジュール内容 |

|---|---|

| 6:00 | 〇起床 起床したら、洗面・着替え・排泄などを済ませ、身支度を整えます。 |

| 8:00 | 〇朝食 患者さんの咀嚼力・嚥下力に合わせたメニューが提供されます。食事をとるためのリハビリも同時に行うことが一般的です。食事の後は歯を磨きます。 |

| 9:00 | 〇リハビリ・レクリエーション・入浴など 患者さんごとに組まれたプログラムをもとに、リハビリを実施します。レクリエーションの時間が設けられることも少なくありません。入浴は、患者さんの身体能力に応じて個浴・機械浴・ストレッチャー浴などから選択されます。 |

| 12:00 | 〇昼食 |

| 15:00 | 〇リハビリ・レクリエーション・入浴など |

| 18:00 | 〇夕食 夕食後は排泄・着替えを済ませ、就寝の準備をします。 |

| 21:00 | 〇消灯・就寝 |

なお、上記の項目はあくまでも1例です。具体的な1日の流れは施設や患者さんの状態によって異なることを覚えておきましょう。

地域包括ケア病棟で働くメリット・デメリット

地域包括ケア病棟は、ほかの形態の医療機関や介護施設とは異なった特徴があります。そのため、勤務する看護師の業務内容や求められる役割も異なる点に注意してください。

業務内容や求められる役割が異なれば、「どのような人に向いているのか」という点もまた異なります。ここからは、地域包括ケア病棟で働くメリット・デメリットを紹介します。「自分は地域包括ケア病棟で働くことに向いているのかどうか」の参考にしてください。

【メリット】勤務条件が充実している

地域包括ケア病棟は勤務条件が充実しており、比較的働きやすい職場が多くなっています。急性期病棟のような幅広い知識が必要な難しい業務は行わないため、新人看護師でも働きやすい環境であることも特徴です。

しかし、急性期病棟で働いた経験のある看護師であればより待遇・給与が優遇される傾向にあります。また、介護施設での勤務経験のある方も働きやすい環境となるでしょう。

【メリット】やりがいをもって働ける

地域包括ケア病棟では、患者さんの病状をよりよい改善に導くだけでなく、今後の在宅復帰に向けたケアを各種専門職と協力しながら提供します。

比較的短い入院生活を終え、最後に患者さんから「安心して自宅に帰れる」「ありがとう」などと伝えられることは、地域包括ケア病棟で働く看護師の特に大きなやりがいといえるでしょう。

また各種専門職と連携しながら患者さんのケアに携わることは日々のやりがいだけでなく、モチベーションの向上・維持にもつながります。

【メリット】高い需要がある

日本は、2022年9月時点で65歳以上の高齢者が25%以上を占める超高齢化社会です。

(出典:統計局ホームページ「令和4年/統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-/1.高齢者の人口」)

今後も高齢者の割合が増加すると見込まれるなか、現状の施設数では身体が不自由な方の需要を満たせません。また、多くの方が自宅での療養や介護を希望しています。

地域包括ケア病棟は不足する施設の需要を補いつつ、在宅介護を実現するための具体策として社会的にも高いニーズがある病棟です。看護師は、患者さんとそのご家族の支援を行う地域ケア病棟で中心的な役割を担います。そのため、地域包括ケア病棟で働く看護師の需要も高まっており、非常に将来性の高い仕事だといえるでしょう。

【デメリット】急性期病棟に戻ることが困難である

地域包括ケア病棟で働くことの大きなデメリットは、急性期病棟への転職が困難となる点です。急性期病棟は命の危機に直面している患者さんの救急対応など、地域包括ケア病棟では身につきにくいスキルをもって業務を行う場合があり、体力も必要となります。

いわば体力勝負ともいえる急性期病棟が未経験の場合、地域包括ケア病棟から急性期病棟への転職後に後悔するおそれがあるでしょう。

急性期病棟・地域包括ケア病棟のどちらも経験を積みたい場合は、先に急性期病棟での経験を積んだのちに地域包括ケア病棟に転職する方法がおすすめです。

地域包括ケア病棟に入院するメリット・デメリット

地域包括ケア病棟は、ほかの形態の医療機関や介護施設とは異なった特徴のある施設です。そのため入院する患者さんにとっても、ほかの施設に入る場合とは違ったメリット・デメリットがあります。また、入院する施設としてどのような方に向いているのかも、ほかの形態の医療機関や介護施設とは異なることを知っておきましょう。

ここでは、地域包括ケア病棟に入院するメリット・デメリットをそれぞれ2つずつ紹介します。

【メリット】在宅復帰への準備ができる

自宅での生活へ復帰するにあたり、専門的な知識と技術による適切なフォローを受けながら準備できることが、地域包括ケア病棟に入院するメリットです。

基本的に、大病を患っての入院や大怪我による入院をした場合でも、急性期をすぎれば早めに退院しなければなりません。しかし、退院後に自分の力で日常生活を送る自信がない方や家族の負担が重いと考える方は、もう少し病院で療養したいと希望する場合もあるでしょう。

地域包括ケア病棟で医療ケアやリハビリを受けられれば、自宅や介護施設に帰って療養生活を送るための下地を作れます。最長60日間と入院日数の上限はあるものの、治療後すぐに退院するよりも安心して過ごせます。

【メリット】在宅から一時的な入院ができる

持病をもっている方にとって、病状が悪化する兆候が見えた段階で入院できることも、地域包括ケア病棟を利用するメリットといえます。

病棟によっては、病状の変化が顕著でなければ受け入れてもらえないところも珍しくありません。しかし病状が悪化してからの入院は、つらく不安な時間が長く続くだけでなく、入院治療に必要な時間も増えることがあります。

病状が悪化する前の早い段階で対処してもらえれば、早期の回復も期待できるでしょう。また、病状が悪化して急性期の病棟に入院するより入院費用を抑えやすい点も、地域包括ケア病棟のメリットです。「家族が介護疲れを起こす前にレスパイト入院を選び、休養を取ってもらう」といった使い方もできます。

【デメリット】急性期病棟とは異なった治療内容になりうる

病状が悪化しそうな患者さんを受け入れるとはいえ、地域包括ケア病棟はあくまでも患者さんの在宅復帰をサポートする病棟です。そのため、急性期病棟のように専門的な治療や処置は受けられません。

病棟によっても扱いは変わりますが、高度な医療ケアを受けたい場合は転棟するか、追加料金を支払う必要があります。また、急性期病棟と地域包括ケア病棟の運営母体が異なる場合、担当医の考え方や治療方針が異なるケースも少なくありません。

もちろん重要な部分は引継ぎが行われますが、治療内容が変更される可能性があることも理解しておきましょう。

【デメリット】60日間の入院期間制限がある

地域包括ケア病棟は、患者さんの在宅復帰を前提とする施設です。そのため利用可能な期間には制限があり、原則として60日間を超えて入院し続けることはできません。

制限期間内に在宅生活への復帰が可能なレベルに身体の機能が回復できれば問題ありませんが、病状によっては自宅療養に移った後の負担が重くなります。入院期間中に回復し切れなかった場合にどのようなケアやサポートを受けられるか、入院前にしっかりと対応を確認することが大切です。

地域包括ケア病棟で働くために求められること

地域包括ケア病棟は、患者さんに対する適切なリハビリやケアを提供するほか、介護領域に携わることもあるでしょう。そのため地域包括ケア病棟で働く看護師には、一般的な看護技術はもちろん、基本的な介護技術や体力が最低限必要です。

さらに、一人ひとりの患者さんに適した支援・指導ができるスキルや、患者さんを支える多職種と連携する能力も求められます。

最後に、地域包括ケア病棟で働く看護師に求められる3つのスキルを解説します。

リハビリ期から在宅復帰までの幅広い看護技術

地域包括ケア病棟では急性期病院で治療を受けた患者さんや在宅療養の患者さんを受け入れます。さまざまな患者さんのニーズに合うケアを看護師が提供するには、リハビリ期から在宅復帰までの幅広い看護技術を身につけていることが必要です。

例を挙げると、急性期病院で手術を受けた患者さんには術後の管理を含めた看護ケアを行います。在宅療養から入院した患者さんであれば、療養の原因となった疾患についての知識が必要となるでしょう。

また、急性期病棟での入院が長く退院後の生活のイメージができない患者さんに対しては外泊を提案する、経管栄養など日常生活におけるケアが必要な患者さんに対しては専用のマニュアルを作成するなど、一人ひとりに適したサポートを行うことも大切です。

看護師は患者さんの在宅復帰に向けた計画を立案しつつ、患者さんや家族の不安に寄り添うことも大切な役割です。患者さんと家族が在宅復帰に前向きな姿勢で取り組めるよう、看護師には信頼関係を築くコミュニケーション能力が求められます。

在宅療養の支援・指導スキル

地域包括ケア病棟で働く看護師は、患者さんが在宅復帰後も自分らしく暮らせるよう、患者さん自身や家族に在宅療養の指導をします。患者さんと家族に在宅療養の方法を説明し、必要なケアを正しく指導するスキルが必要です。

看護師が行う在宅療養の支援・指導は、患者さんに離床や排泄・食事の自立を促す看護ケアが中心です。患者さんの家族にも介護を体験してもらい、自立を促すケアを在宅療養中も行えるようにやり方を説明します。

また、地域包括ケア病棟で受け入れる患者さんは病状が慢性期の方が多く、在宅療養に移ってからも急性増悪の可能性はあります。在宅復帰の準備をする際は、患者さんと家族に対して症状悪化時の受け入れ体制を説明することが求められるでしょう。

多職種との連携・協働力

地域包括ケア病棟で働く看護師は、チーム医療を意識して働くことが求められます。医師だけではなく理学療法士や薬剤師、ケアマネジャー・介護福祉士といった多職種との連携力が必要です。

例を挙げると、患者さんの在宅療養を考えた看護ケアを提供する場合には、ケアマネジャーが作成するケアプランとの調整が欠かせません。患者さんの退院日が近い場合はケアマネジャーと密に連絡を取り、在宅復帰に向けた準備を進めます。

多職種との連携・協働力を高めるには、患者さんが主体となるケアの提供を目的として、互いの専門性を活かすことが大切です。カンファレンスで情報共有の機会をつくり、互いに必要な助言や相談を行うと、異なる職種間でもスムーズな連携ができます。

以上の3つのスキルはいずれも地域包括ケア病棟で働く際に役立つでしょう。各スキルを身につけていることの証明につながる日本看護協会の資格には、以下があります。

【地域包括ケア病棟で働くときに役立つ認定・専門看護師資格】

○認定看護師

- 在宅ケア認定看護師

- 認知症看護認定看護師

- 皮膚・排泄ケア認定看護師

- 摂食嚥下障害看護認定看護師

など

○専門看護師

- 地域看護専門看護師

- 慢性疾患看護専門看護師

- 家族支援専門看護師

- 在宅看護専門看護師

など

専門看護師・認定看護師資格がいずれも役立つため、地域包括ケア病棟への就職・転職を考えている方は資格取得も選択肢にくわえるとよいでしょう。

まとめ

地域包括ケア病棟は、患者さんが病状安定後、安心して帰宅し、かつ自分らしい生活を送るために入院する病棟です。主に急性期治療が終了した患者さん・在宅療養中に病状が悪化した・在宅で介護をする家族の介護疲れにより十分な介護ができなくなったといった理由で一時的な入院を必要とする患者さんが入院します。

地域包括ケア病棟は比較的勤務条件がよく、あらゆるやりがいも感じられる職場です。急性期病棟からの転職であれば、よりよい待遇で働くこともできるでしょう。

地域包括ケア病棟で働きたい看護師さんは、ぜひ「マイナビ看護師」で理想の求人を探してみてはいかがでしょうか。無料転職サポートでは、キャリアアドバイザーによる非公開求人の紹介・履歴書の添削・面接日程の調整など、転職に関するあらゆるサポートを提供しております。

地域包括ケア病棟の看護師求人・転職・募集│マイナビ看護師(公式)

※当記事は2023年10月時点の情報をもとに作成しています

-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!

-

転職先で給与アップしたい方へ★

年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!

-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!

-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎

-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!

-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!