トリアージとは、緊急時に患者さんの状態を素早く評価し、優先度を決定する評価手法です。災害現場や病院内で、限られた医療リソースを効率的に活用するために実施されています。

トリアージには、赤タッグ・黄タッグ・緑タッグ・黒タッグという4つの区分があり、それぞれが患者さんの緊急度や治療の必要性を示しています。この記事では、災害トリアージと院内トリアージについて詳しく解説します。

トリアージとは

トリアージとは、災害時といった多数の傷病者が発生した場合に、患者さんの症状や緊急度に基づいて治療の優先順位を判断することです。フランス語で「選別」や「分類」を意味する「trier」が語源で、限られた医療資源を効率よく活用し、より多くの命を救うことを目的としています。

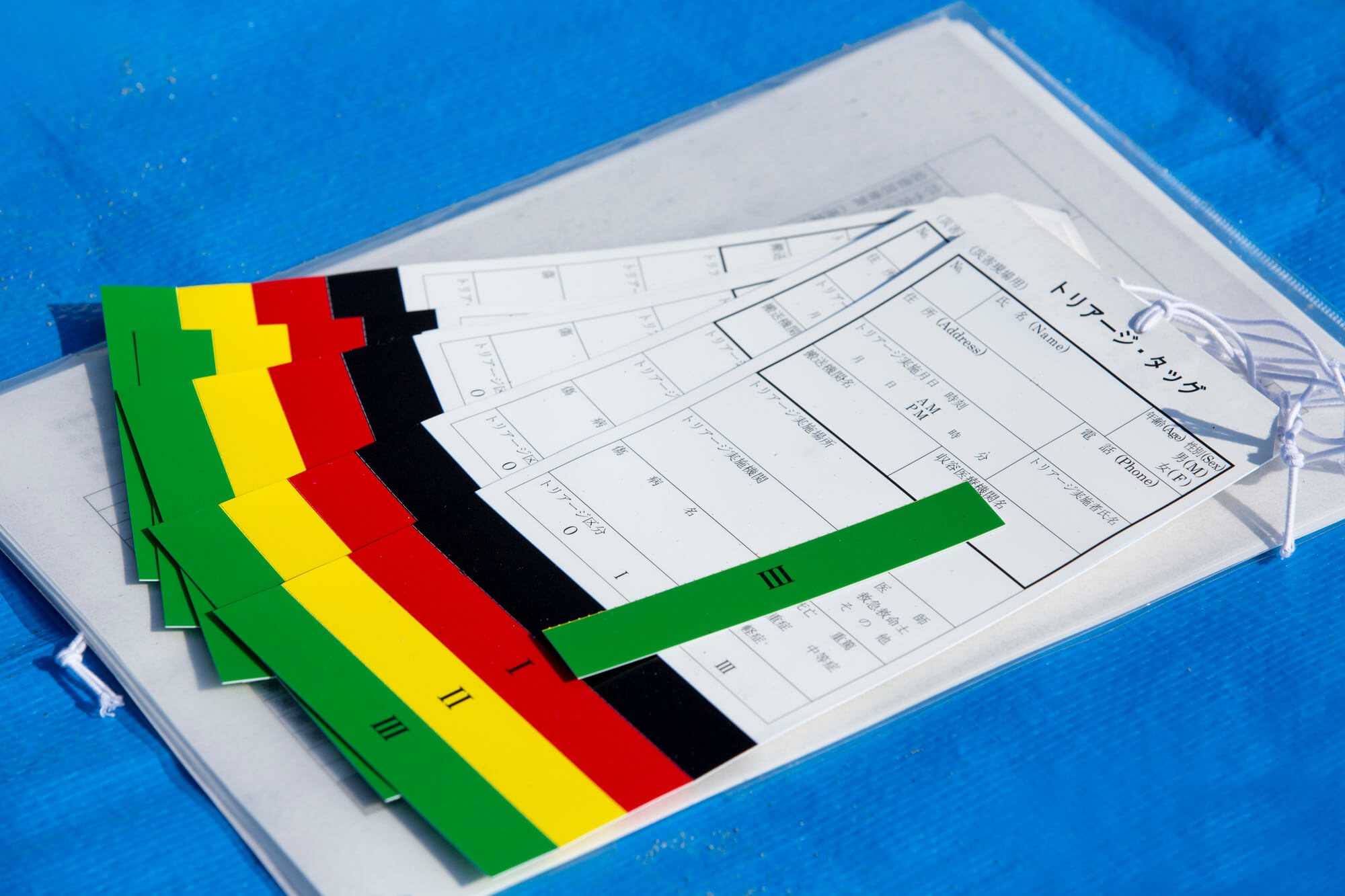

災害医療の現場では、トリアージタッグと呼ばれる識別カードを用いて患者さんを分類します。「赤色:最優先治療群」「黄色:待機的治療群」「緑色:保留群」「黒色:無呼吸群・死亡群」などに分けられ、それに応じて治療の順序や方法を決定します。これにより、医療従事者は限られた人員や設備で最善の対応を行うことが可能となるのです。

特に救急外来や災害現場といった多数の傷病者が同時に発生する現場で、トリアージは重要な役割を果たしています。

トリアージの区分

トリアージの区分は、トリアージタッグを用いて表示します。

詳細は以下のとおりです。

| 優先順位 | 識別色 | 分類 | 傷病の状態 | 具体的な症例 |

|---|---|---|---|---|

| 第1順位 (I) |

赤 | 最優先治療群 (重症群) |

生命の危険性が高く、直ちに治療が必要 | 気道閉塞、意識障害、開放性気胸、多発骨折、大量の外出血、ショック症状、クラッシュシンドロームなど |

| 第2順位 (II) |

黄 | 待機的治療群 (中等症群) |

基本的にはバイタルが安定しており、2~3時間治療が遅れても生命に危険は及ばない状態 | 大骨折、脊髄損傷、中等度熱傷、意識のある頭部外傷など |

| 第3順位 (III) |

緑 | 保留群 (軽症群) |

軽症で専門的な治療が必要ない状態 | 小骨折、脱臼、打撲、捻挫、擦過傷、軽度熱傷など |

| 第4順位 (0) |

黒 | 不処置群 (死亡群、無呼吸群) |

死亡もしくは心肺蘇生を施しても救命の可能性がない状態 | 無呼吸、窒息、心肺停止状態など |

赤タッグは即時治療が必要な重篤な状態です。命に危険が及んでいるため、最も治療・搬送が優先されます。

黄タッグは治療が必要ではあるものの、一定の時間は待機可能な状態です。命の危険は少ないですが、症状が急変することもあるため、定期的に再トリアージが必要です。

緑タッグは、歩行可能で軽症の状態です。ほぼ専門的な治療が必要ない患者さんに付けられます。

黒タッグは非常に重篤で、救命が困難な状態です。気道を確保しても呼吸がない方や既に死亡している方が該当します。

参照元:東京都保健医療局「トリアージ」

■関連記事

トリアージタッグとは? 色別の優先順位や記載時の注意点を解説

災害トリアージとは

災害時には、現場で行われる一次トリアージと、搬送まで待機する救護所で行う二次トリアージがあります。以下では、一次トリアージで使用されるSTART法と、二次トリアージで使用されるPAT法について詳しく解説します。

一次トリアージ【START法】

一次トリアージではSTART法が用いられます。少ない救助者が多数の傷病者に対応できるよう判定基準が簡素化されていることが特徴です。医師や救急救命士のほか、トリアージ経験の豊富な看護師や救急隊員が実施します。

START法では、歩行・呼吸・循環(脈拍)・意識の順に確認を行い、1人あたり30秒程度で迅速に判断します。以下は、START法の分類における手順です。

| 生理学的評価 | 患者の状態 | 結果 |

|---|---|---|

| (1)歩行 | 歩行できる | 緑 |

| 1人で歩行できない | 呼吸の確認へ | |

| (2)呼吸 | 呼吸がなく、気道確保できない | 黒 |

| 呼吸がなく、気道確保できる | 赤 | |

| 呼吸があり、1分間に9回以下もしくは30回以上 | 赤 | |

| 呼吸があり、1分間に10~29回未満 | 循環の確認へ | |

| (3)循環 | 脈拍が1分間に50回以下または120回以上 | 赤 |

| 脈拍に問題がない | 意識の確認へ | |

| CRT(毛細血管再充満時間)2秒以上 | 赤 | |

| CRT2秒以下 | 意識の確認へ | |

| (4)意識 | 簡単な指示に従える | 黄 |

| 簡単な指示に従えない | 赤 |

START法では、歩行ができる方はすべて緑タッグとなります。歩行ができない方に対しては呼吸の確認を行い、気道を確保したうえで異常がある場合は赤タッグと判断します。

循環におけるCRTの確認では、中指の爪を5秒間押して赤みが戻るまでの時間を計ります。意識の確認では「手を握ってください」などの簡単な指示を行い、反応があるかを確認しましょう。

判定結果はトリアージタッグと呼ばれる識別票に記載し、傷病者に装着します。

二次トリアージ【PAT法】

二次トリアージで用いられるPAT法は、より精密に患者さんの状態を評価していく方法です。Physiological and Anatomical Triageの頭文字をとった略称で、生理的および解剖学的に行うトリアージのことを意味します。

PAT法では第1段階で意識や呼吸などの生理学的評価を、第2段階で外傷や症状に関する解剖学的評価を行います。必要に応じて、第3段階の受傷機転、第4段階の災害時要援護者への配慮が加わることもあります。

アンダートリアージとは

アンダートリアージとは、実際には緊急度が高いにもかかわらず、軽度の症状だと誤って優先度を低く分類してしまうことです。アンダートリアージをすると治療が遅れ、患者さんの病状が悪化するリスクが高くなります。

アンダートリアージを防ぐためにも、患者さんの状態をしっかりと観察し、必要に応じて再評価を行うことが重要です。複数のスタッフで情報を共有し、重要な症状を見逃さないようにすることが求められます。

なお、前述した二次トリアージのPAT法がアンダートリアージを回避する予防策として重要視されています。

院内トリアージとは

院内トリアージとは、医療機関内で行われるトリアージのことです。患者さんに問診を行ったうえで、JTAS法により緊急性を判断します。

JTAS法の緊急度判定レベルは以下のとおりです。

| 緊急度判定レベル (カラー) |

診察の必要性 | 症状の特徴例 | 再評価の目安 |

|---|---|---|---|

| レベル1 蘇生 (Blue) |

直ちに診察・治療が必要 | 心停止・重症外傷・痙攣持続・高度な意識障害など | 治療の継続 |

| レベル2 緊急 (Red) |

10分以内に診察が必要 | 心原性胸痛・激しい頭痛や腹痛・自傷行為など | 15分ごと |

| レベル3 準緊急 (Yellow) |

30分以内に診察が必要 | 症状のない高血圧・痙攣後の状態(意識は回復)など | 30分ごと |

| レベル4 低緊急 (Green) |

1時間以内に診察が必要 | 尿路感染症・縫合を必要とする創傷(止血済み)など | 1時間ごと |

| レベル5 非緊急 (White) |

2時間以内に診察が必要 | 軽度のアレルギー症状、軽度の外傷など | 2時間ごと |

JTAS法は、あくまでも判断を支援するものです。トリアージをする看護師には、高度な観察力やアセスメント力、コミュニケーション能力などが求められます。

■関連記事

院内トリアージとは? 目的・JTAS法・トリアージナースになる方法を解説

まとめ

トリアージとは、傷病者の重症度・緊急度によって、処置にあたる優先順位を振り分けることです。災害現場では一次トリアージにSTART法、二次トリアージにPAT法が用いられます。なお、院内トリアージで用いるのはJTAS法です。

マイナビ看護師では、看護師の転職をサポートしています。

看護師業界に精通したキャリアアドバイザーが、求職者様に合った求人をご紹介。応募書類の添削や面接日程の調整なども行っています。転職を検討している方は、ぜひマイナビ看護師をご利用ください。

-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!

-

転職先で給与アップしたい方へ★

年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!

-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!

-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎

-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!

-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!