映画『春を告げる町』震災から6年、福島県双葉郡広野町から問いかける

東日本大震災発生直後から全町避難を余儀なくされた福島県双葉郡広野町。本当に復興は進んでいるのだろうか。9年たった広野町を舞台に、町に住む人々の営みに迫ることで、復興とは何かを改めて考える意欲作を紹介します。

<作品情報>「春を告げる町」公開中

(WEB仮設の映画館で配信)出演/渡辺克幸、新妻良平、帯刀孝一、松本重男、松本文子、藤沼晴美、福島県立ふたば未来学園高等学校演劇部 監督・撮影/島田隆一 プロデューサー/加賀博行、島田隆一 制作/広野町 合同会社JyaJya Films

2019年/日本/130分/DCP/ドキュメンタリー

©JyaJya Films

復興が進む町で生まれた命

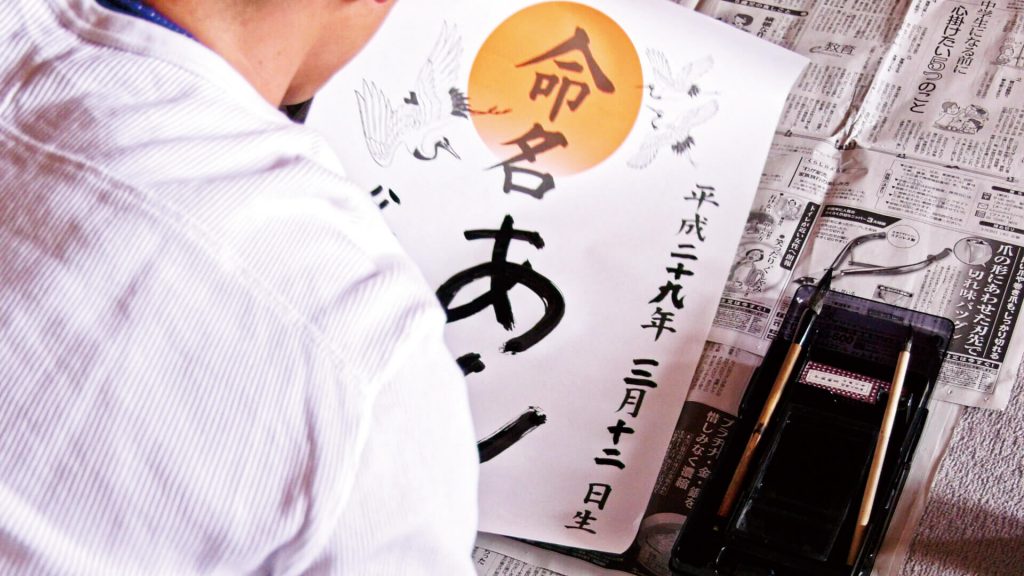

映画は震災から6年たった2017年3月から始まります。映し出されるのはある家族。そこには生まれたばかりの赤ちゃんがいます。その子は“あん”と名づけられました。

この子の父親は原発事故の被災地で消防士として働いています。この仕事をつづけながら、子を持つことは喜びであると同時に不安も感じていると打ち明けます。

広野町は福島第一原子力発電所から20㎞に位置し、全町避難地域となっていました。広野町の町民の多くはいわき市の仮設住宅で避難生活を送っていたのですが、同年3月末に完全封鎖が決定。町民たちは広野町への帰還か自主避難かの選択を迫られていました。

6年間も仮設住宅で暮らしていると、人は次第にその生活に順応していくもの。仮設で暮らしてきた高齢者の女性たちは、「ここに来たから出会えてお友達になれたのに」とともにお茶をし、別れを名残惜しんでいます。

映画は群像劇のように多くの人物が登場します。仮設住宅から住み慣れたはずの我が家に戻っても、戸惑うことばかりの一人暮らしの高齢者、原発事故の被災地で消防士の仕事をする男性、非難を浴びながらもいち早く農業を再開した男性、妻子を山形に残し、福島第一原発の廃炉作業のために広野町にやってきた男性。生まれたての赤ちゃんから88才までの町民がこの映画の主人公です。

復興をどう表現するか悩む高校生たち

本作ではっと考えさせられるシーンがあります。それは福島県立ふたば未来学園高校演劇部の生徒たちの舞台。それぞれが「私にとって復興とはー」を舞台上から口にするたびに、一人の少女が、それについて、疑問を投げかけます。この少女は帰国子女。演劇部で唯一、震災を経験していません。

この演劇によって、見ている私たちは「真の復興の難しさ」を考えさせられます。演劇部の中には今は人が住むことができない双葉町に家がある女子部員がいます。彼女もまた、住み慣れた家でありながら、震災によって変わってしまった我が家に戸惑ってしまうのです。

彼らは見捨てられた棄民なのか

ライフラインの整備が進んだ広野町で、『たんたんぺろぺろ』という伝統行事を再開させる話が持ち上がります。再開に向けて町民を説得する町の復興企画課の女性が胸に抱える「棄民」という言葉も心を突き刺します。

20代の頃働いていたハンセン病の施設、ブラジルで出会った日本人、そして福島の原発事故の被害者――。彼女がこれまでかかわってきた人たちは「自分たちは国から見捨てられた棄民」だと言っていたと話します。

この映画には目をそむけたくなるような衝撃的なシーンは登場しません。むしろ淡々とした町民の日常が描かれています。さんさんと降り注ぐ太陽の下で、人々が、笑いを交えながら、被災地が抱える問題を持って伝えていくのです。それが何よりも、胸に残り、えぐられるような気持になるのです。

「復興とは何か」、「本当の復興とは」―――。

口にするのは簡単ですが、「とはいえ、実際はどうなんだ」を突き付けられます。

それでも春は来る

映画の撮影が終わった時点では、世界が今、こんな状況になっているなど、誰も予想できていなかったことでしょう。広野町は2020年に行われる東京五輪の聖火リレーの出発地点に選ばれていました。本来なら春の到来とともに、華々しくセレモニーが行われる予定でした。しかし東京五輪の開催は1年延期となり、人々は感染拡大を防ぐため、外出を自粛し、我慢の時が強いられます。

ただ、人々は生きていく以上、生活をし、体は離れていても、心の中ではきずなを信じて、日々を過ごしています。どんなことがあっても、人々は流れていく日常を笑いながら過ごし、そして未来へと命のバトンをつないでいくのです。

0才から88才まで広野町に生きる人たちは、“生きるための何か”を問いかけてくれます。この時代だからこそ、改めて考えてみたい真の復興とは何か。それはこれからの私たちに大切な問いなのかもしれません。

取材・文/ライター 廉屋友美乃

-

今話題のトラベルナース!短期間かつ高給与の求人が揃ってます!

-

転職先で給与アップしたい方へ★

年収500万円以上の高収入求人や応募のポイントをご紹介! -

人気の転職時期である4月に転職するメリットはたくさん!

-

働きながら綺麗になれる♪常に人気の美容クリニック求人をピックアップ!

-

企業でも看護師資格を活かして働けます!ワークライフバランス◎

-

シフト勤務の環境を変えたい方向けに、土日祝休みの求人をご紹介!

-

看護師さんの約半分は夜勤なしで勤務中!無理なく働ける夜勤なし(日勤のみ)求人をご紹介!