「看護師が知っておきたい 2024年診療報酬改定と看護のこれから」セミナー|セミナーレポート|2024/2/28~2024/3/13

セミナー概要

2024年2月オンライン開催/「看護師が知っておきたい 2024年診療報酬改定と看護のこれから」セミナー

マイナビ看護師主催の『看護師が知っておきたい 2024年診療報酬改定と看護のこれから』が2024年2月28日(水)~2024年3月13日(水)の期間限定でオンライン開催されました。今回は、病院アドバイザーとして日本各地の病院の経営アドバイスや人材育成のための研修をされている専門の講師の方が、膨大な情報量をまとめてわかりやすく動画で解説いただく内容となりました。

「診療報酬改定」と聞くと難しそうなイメージがある、今後の業務にどのように影響するのか知りたい、知らないといけないことを整理して学びたいと考えている看護師さんはぜひ以下レポートをご一読ください。

【講演】

株式会社メディフローラ代表取締役 上村 久子さま 講演

『看護師が知っておきたい 2024年診療報酬改定と看護のこれから』

セミナーの様子

閉じる

セミナーレポート

【株式会社メディフローラ代表取締役 上村 久子さま 講演】

講師を務めさせていただきます株式会社メディフローラの上村です。現在は日本全国の急性期病院を中心として、今回お話しする診療報酬などのお金づくりの話と、人作り・組織作りのお話の2つの柱で、医療機関のみなさまのお手伝いをさせていただいています。

診療報酬改定について、「言葉は聞いたことがあるけどいまいちわからない」「きちんと整理して学びたい」「情報がたくさんあってどれから手をつけたらいいかわからない」とお悩みの看護師さんも多いのではないでしょうか。本動画では、そのようなお声にお応えできるように説明していきたいと思います。

今回お話しするトピックは、大きく分けて3つです。

1. 今までの振り返りと看護師を取り巻く現在の環境のおさらい

2. 2024年のトリプル改定のポイント

3. 今後、看護師が求められること

診療報酬は、看護師さんのお仕事と密接に関係しています。さらに2024年は、診療報酬、介護報酬、そして障害福祉サービスのトリプル改定が行われるため、複雑な内容をしっかりと理解していただく必要があります。

まずは1つ目。

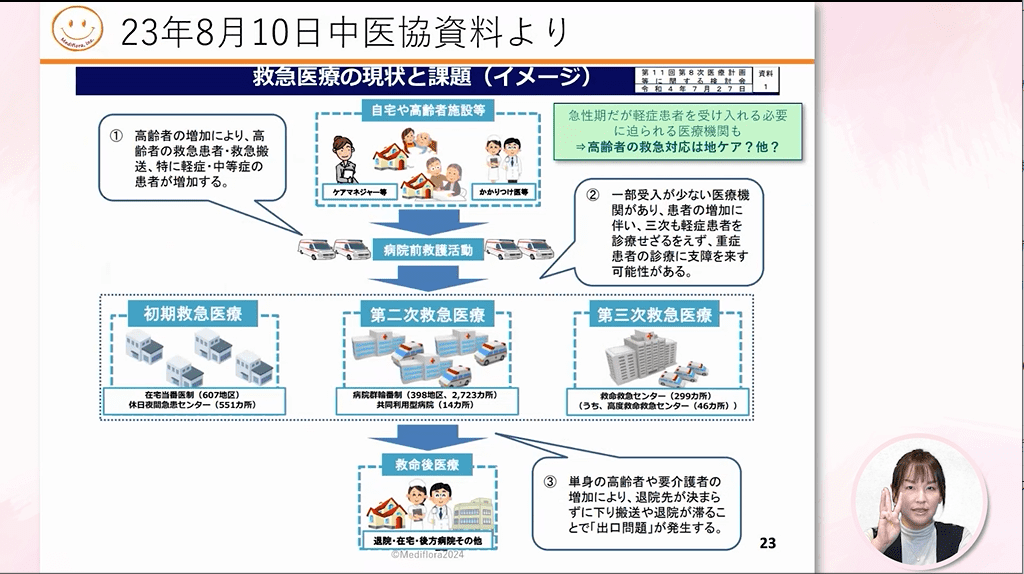

日本の医療は「医療計画制度」をベースに作られており、診療報酬はこれに則って改定しています。現在、少子高齢化による人口構造の変化や、感染症による環境の変化など、日本はさまざまな問題に直面しています。このように、中長期的に変化し続ける環境に対応できるように、医療計画制度に則って医療提供体制の整備を進めている状況です。

重要なのが、この医療計画制度の中にある「地域医療構想」に則って、診療報酬改定が進められている点です。

現在、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目処に、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を実現するために、病床機能の分化・連携について協議されています。具体的には、高齢者が増加するにあたっては回復期病床が必要になりますが、今の日本には急性期病床が圧倒的に多いため、地域ごとに適正な病床にしていきましょう、という方向性で進めているのが「地域医療構想」です。

これをどうやって進めていくかというと、診療報酬改定の政策誘導という形で行われます。

2年に1回のペースで実施される診療報酬改定は、「働き方の変化」につながります。私自身、看護師として働いていた頃は、診療報酬改定の制度にはまったく興味がありませんでした。しかし制度を知ることにより、制度に振り回されないで自分のキャリアを築けることがよく理解できました。

医療制度は、医療という公共性の高い事業体の特性上、人口構造や地域性によって変化をしていくものです。そのため、自分が目指したい分野があったとしても、その地域に需要がなければ自分のキャリアを築くこともままならないでしょう。つまり、環境変化を把握しないと制度に左右される働き方になってしまいます。自身のキャリアを考えるためにも、診療報酬の改定の動きを知ることは大きな意味があるのではないでしょうか。

■2024年のトリプル改定のポイント

2024年のトリプル改定のポイントについてご説明します。

まずは診療報酬改定の4つの基本方針です。

1. 人材確保・働き方改革の推進

2. 医療機能の分化・強化、連携の推進

3. 安心・安全で質の高い医療の推進

4. 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安全性・持続可能性の向上

重点課題は、1の「人材確保」でしょう。少子高齢化により働き世代が少なくなっていくのは避けられませんが、医療提供を盤石なものにするためにも人がしっかり働ける環境を整えていく、そして効率化を進めなければなりません。

診療報酬の改定について、診療報酬に関わる点数のボリュームをパーセンテージで示す改定率というものがあります。2024年度の改定率は本体が+0.88%となり、プラス改定になりました。プラス改定の中身を見てみると、ほとんどが処遇改善です。

続いて、看護師さんが把握したい2024年度の改定内容を3つにまとめました。

1. 病床機能分化の流れ①「ベッドコントロールに要注意」

2. 病床機能分化の流れ②「24年度も変わる看護必要度」

3. ケア関連の加算「看護部門だけではなく多職種で!」

それぞれ簡単にご説明します。

まず、1のベッドコントロールについては、急性期、回復期、慢性期、入退院支援と病床機能に分けて、かつしっかり回転をさせる必要があります。そのための改定として、急性期は急性期一般入院料1の平均在院日数を2日に短縮し、地域包括医療病棟入院料という新入院料が登場しました。回復期や慢性期、入退院支援にも、区分を細分化したり加算に変化があったりと、さまざまな改定がなされています。変化する地ケアや回リハを維持するためにも、今後も院内外の連携を強化して、効果的なベッドコントロールと入退院支援を行う必要があると言えるでしょう。

次に、2の看護必要度に関しては、急性期一般入院料1がより厳格化されます。これによって、内科系疾患の重症度割合がより上がりにくくなる、在院日数のコントロールはより重要になる、などの影響が考えられるでしょう。他にも、看護師さんの負担軽減を考えて、看護必要度Ⅱの要件が拡大している点にも注目です。

続いて、ケア関連について2つご紹介します。

認知症に関する大きな変化として、「身体拘束の最小化に関わる実施体制」と「看護補助体制充実加算」が加わりました。看護補助者さんと連携して、身体拘束の最小化に対する取り組みを行う目的です。また、せん妄ハイリスク患者ケア加算のアセスメントも求められています。

リハビリ・栄養・口腔関連の新設加算に関しても、看護師さんにはぜひ連携をしていただきたいです。患者さんのADLの維持、向上、及び栄養管理に資する十分な体制ということで、セラピスト、栄養士の要件、口腔管理を行うにつき必要な体制、摂食機能両方をしっかり行える体制など、これらの事務連絡をしっかり見ていただき、体制を整えるための連携を目指してほしいと思います。

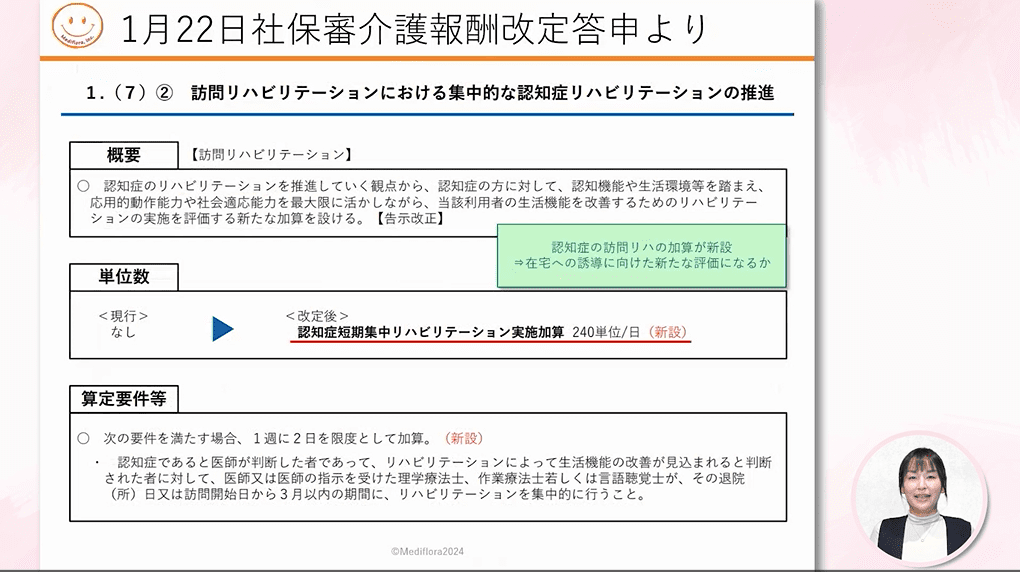

以上のポイントに加えて、訪問看護についても少しお話しします。

訪問看護の基本報酬は微増にとどまり、加算関係を取得することで利益率を上げることが、これからの訪問看護に求められるようです。在宅医療ニーズへの対応強化として、専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価する加算を新設するなど、特定行為修了者が実施する訪問看護が注目されています。

また、円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進することで、在院日数を短縮される病院とっても、訪問看護ステーションにとっても、双方メリットがある仕組みとなっています。

さらには、訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携も強化され、歯科連携による新加算として、訪問看護でも口腔状態の評価が必要となります。他にも、充実した24時間対応体制を構築するため、一定基準のもと看護師以外の職員でも対応可能になります。

■今後看護師が求められること

ここからはまとめに入っていきましょう。

病院医療とは労働集約型の産業です。労働集約型は、人がいないと仕事が成り立たないということです。だからこそ、リーダーを目指す・目指さない関係なく、チームの一員であるという意識から「組織作りの重要性」や、ご自身のキャリア開発の意味でも「人材育成」にも注力してほしいと考えています。

診療報酬改定のお話の中で、人材確保を重要視して改定が進んでいるとお伝えしました。ですが現状では、まだまだ働いている人に無理を言っている制度であると感じています。今回の改定においては、チーム医療やエビデンスに基づいたケアの質の向上、施設基準を見直しなど、本当に広く細かい改定になっており、少しずつですが色々と変化が出てきています。だからこそ、今のうちに、あらゆる面で計画的に準備を進めていただきたいと思います。

なぜこのように考えているかというと、どこの病院でもそうなのですが、改定があるたびに「わっ大変だ!」と言って、その場しのぎの対応をされるケースが多いんですね。ですが、緊急性が高くて重要度が高いところばかりに集中してしまうと、組織も人も成長を促すことができなくなってしまいます。

トラブル対応やクレーム対応と同様に、改定に対しても場当たり的な対応をするのはおすすめできません。必ずしも緊急性が高いわけではなくても、重要度が高いものに日頃からどれだけ取り組むことができているかが大切です。中長期的な成長のためには、「改定を見据えて準備する」ことが大事なのです。

とくに、看護師が有するスペシャリティは公共性が非常に高いものです。自分のキャリアを考える際に、現在の環境や制度がどう変えられていくのか、きちんと理解しておく必要があるでしょう。自身の今後のキャリアのためにも、必要な情報には目を通しておいた方がいいと思います。

最後に、行動変容のための原動力にもなる「医療従事者にとってのモチベーション」についてお話しします。

まずは、超高齢社会の中で、自分自身も含めて自分の病院がどう生き残るのか、という質問に答えがある職場であること。自分たちが向かう方向性が見えていて、そこに向かっている安心感につながります。

次に、「ありがとう、あなたがいてよかった」と言われる職場であること。誰かの役に立つことができる喜びを感じるのは、幸福感につながりますよね。

そして、自分たちの医療の質の高さを測り、改善に挑戦している職場であることも重要です。プロフェッショナルとしての自己実現ができるのは、満足感や達成感へとつながります。

以上をふまえた上で、最も大事なのはみなさん自身がイキイキと元気に働いていることです。みなさんにはぜひ、より輝けるような選択をしていただきたいと思います。そして制度変化を正しく理解して、中長期的に地域に愛される看護師さんを目指していただきたいと願っています。

<最後に>

診療報酬改定は今後も2年に1回続いていきます。目まぐるしく変わってゆく社会情勢や、医療を取り巻く環境変化のスピードについていくことは難しいですよね。だからこそ、基本をしっかりと理解して、改定の度に要点を押さえて自分の仕事に反映させられるようにしましょう。マイナビ看護師では、転職活動のサポートから制度関係の説明まで、幅広いご相談に対応しています。ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。